「暗記と素読」の寺子屋

「アパルトヘイト・ウォール」に見られるように、イスラエルのユダヤ人の非道さというのは世界中の人たちの知るところ(「イスラエルに抗議する在米ユダヤ人」など・・・)なのだが、ユダヤ人からすれば、数千年もの間、迫害を受けてきたのは自分たちのほうだ、と言うだろう。

以前、「だっふんだ・・・(?)」で示したことがあるが、今のユダヤ人と昔のユダヤ人は違うので、迫害を受けてきた理由も異なるだろう。

一般的には、宗教対立に由来するのが昔の迫害であり、近代以降の迫害は、ユダヤ人の「才能」、とくに金融面での突出した才能へのねたみ、というか金融面での詐欺まがい行為への反撃ではないだろうか?

いずれにせよ、その原因は、どうも「ユダヤ教」にあるようなのだ。

そもそもユダヤ人というのは、1つには民族・人種を指すのだが、より重要なのは、「ユダヤ教を信仰する人々」のことを指す。

イスラエルの帰還法(ユダヤ人と認め、国籍を与える法律)では、「ユダヤ人の母親から生まれた人、またはユダヤ教に改宗を認められた人」がユダヤ人とされている。(「ユダヤ人の定義」)

なぜ母系なのかというと・・・・・、子供の父親が誰なのかは、母親以外は本当に知らないから、という理由からだそうだが・・・なんだか、このあたりから既に通常の感覚を超えていると言うか・・・。

そして、この「ユダヤ教」だが・・・「改宗」すれば、人種を問わず「ユダヤ人」になれる、という。(「ユダヤ人とは誰か?」)

「改宗」するには、バル・ミツバ(成人式)を経る必要があり、これは本来、男の子が13歳になった時に行われるもので、(女子の場合は12歳になるとバット・ミツバの儀式がある)

ユダヤ教への理解度の「裁判」というか、どれだけ「暗誦」できるかという「試験」で合格する必要がある。

合格すると、今度はミクベに入って初めてユダヤ教徒と認められ、ユダヤ教の「改宗証明書」も出るそうだが、その後もユダヤの法(コーシェルに則った食事とか、安息日を守るとかの

613の戒律 [途中から和訳がない・・・])を守ることが義務付けられている。

日本人の子供が「あいうえお」を勉強している頃、ユダヤの子らは「モーセ五書」(創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記)とタルムード」全30巻を、丸暗記し、暗唱できるようになっている。

日本でも最近、幼児教育の重要性が叫ばれてきているが、ユダヤ社会では、3歳で文学や読み書きを習うようになり。以下、

4歳:モーセ五書の暗唱が始まる

5歳:預言書と聖文学、タルムード を学び始める

12歳:この頃、モーセ五書はほとんど暗記している

13歳:成人式。大抵、ユダヤ教の基礎をマスターしている

13歳以降:勉強は、死ぬまで続く

のである。

ユダヤ教は宗教というより、学問体系(教育システム)と言った方が正しい、とのこと。

なぜ、ここまで「教育」にこだわるのかというと、迫害の歴史のなかで、没収されない財産、知識の共有を大切にしたという、生存のための「知恵」なのである。(http://tiny.cc/p58gmx )

ユダヤ教の宗教指導者は、宗教の経典を教育のツールとして進化させてきたのである。

そして、そこから生み出されたのが、金融面におけるユダヤ人の圧倒的強さであり、金銭感覚に敏感なことが無知、あるいは金融の知識の乏しい一般人からの反感を買い、それが迫害に拍車を掛けていく、というサイクルを作り出してきた。(「ユダヤ人が嫌われる背景」 など)

今でも、ユダヤと言えば、世界の金融を支配する国際金融資本として世界経済を左右していたり、各地の紛争となると、いつもその裏ではユダヤ資本がチラついていたりしている。(「ウクライナ政変と反ユダヤ主義」 など)

生涯続く教育システムは、ノーベル賞受賞者の数が突出していることでも知られている。

ユダヤ人が天才をつくる「教育制度」を持っている、ということはわかったが、それは、ひとえに「暗誦」という方法だった。

翻って、今日の日本では、「暗記」ではなく「理解」させる教育、「考えさせる」教育、という方法の推進が声高に叫ばれている。

それで いいのか?

世界の頭脳は、幼児期からの「暗誦」で作られていることがはっきりしているところに、それを否定していこうというのでは、亡国推進でしかないのではないか?

昔は、日本にも「寺子屋」という、「素読(そどく)」を中心とした「暗誦教育」という優れた教育方法が存在していた。

「素読」とは、「文章の意味を気にせず、暗誦できるようになるまで繰り返し音読すること」である。(算数の「九九」などは、れっきとした暗誦である !!)

理解しようとして読んでいては、前に進まない。大事なのは「音読」~声を出して読むこと、なのである。

「読書百篇、意自ずから通ず)」(『魏志』より出典)というように、難しい書物も繰り返し何度も読めば、自然と意味がわかってくる、あるいは、意味は大きくなってから理解できれば良い、という方法だ。

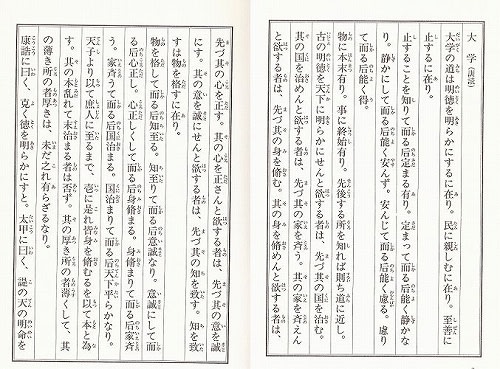

二宮金次郎が薪を背負いながらよんでいた、という「大学」なども寺子屋の教材だった。

読んでいる書物は四書五経の「大学」らしい

少子化の現在では、「自分の子供だけ良い成績を」と考える親がほとんどだが、昔は、「未来の日本を担う 子供たちという『宝』を共に育てていく」、という理念が無意識のうちに存在していたのである。

「自分の子供を育てる」から「社会の『宝』を育てる」へと再び、教育を見直す時期に来ている。