●『1931 満州鞍山守備兵 斉藤準太郎の日記』

三月三日

晴 風なし。衛兵勤務。非常に暖かー零下三度最上十度。中島よりの贈り物在りといふ 津村の鈴木君より便りあり

昨日車中で勝俣と杉山にあった相変わらずらしい(四中隊の者)

横浜の加藤さんも今日は桃の節句で面白く遊んでいる事と思われる。月はまん丸だし春らしいー本当に内地の節句も恵まれていることだろう 満州も小供の世界はこうした楽しさがあるらしい 炭坑の小供も学校から帰れば着物を着て楽しそうに遊んでいる 今日は衛兵勤務だ。支那正月の十五日らしい 相変わらずの爆竹音がすさまじい なんだか知らないが幼稚園に活動写真があるらしい

1 広島への最初の旅

自分は哲学者だし、これが現代の倫理だ、と考えているからです。疲労が心労と一緒に蓄積しているんですが、健康を取り戻したら、新しい平和運動の組織を作る、という考えだと思います。核戦争を防ぐことより、核兵器を持つこと自体をみんなが許すことは相成らんことです。核競争そのものが、不安を与えているのだから、その突破口は、全ての核兵器の反対だという事じゃありませんか?≫

新しい平和運動については浜井市長も語った。彼もまた地獄を見た後献身的に働き続ける、重藤院長や森滝夫妻と同じ、真に広島的な人間の印象だ。≪これからどのように進むにしても、広島のもとの心を離れては平和運動はない。原水協とは関係を断ち新しい運動を始める時だと思っています≫

唯一の戦争被爆国 日本政府は核兵器禁止条約に署名・批准してください!

日本は、日中戦争で国際法に違反して、細菌戦、毒ガス戦、無差別爆撃を行った。日本政府は、この事実をきちんと認めていない!!

●『細菌戦部隊』

731研究会編 1996年9月(核時代51年)初版発行

Ⅰ 731部隊

生体解剖をやらされた

意識がはっきりとしている“マルタ”の手足を解剖台に縛り付け・・・

鎌田信雄(かまたのぶお)

731部隊・少年隊

(経歴)

1923年生まれ

1938年 731部隊入隊

1940年 新京の防疫でペスト感染

1943年 病気療養の為帰国

■この証言は1994年6月、1995年10月ほかの聞き取りをまとめたもの。

昭和14(1939)年7月に、私は教育機関を終了して高橋班(ペスト研究)に配属されました。この時にそれぞれの班に分かれた同期の者とは、それ以来あまり顔を合わせることがなくなりました。高橋班に配属後は、菌の培養、シャーレ、試験管洗い、小動物を含む実験用動物の保育管理、滅菌機の操縦法、乾熱滅菌機の使用等などの教育を経て、寒天培養の製造、生菌培養、生菌活着・分離などの助手、検鏡検査、増菌培養などの仕事を手伝うようになりました。

●『証言 人体実験(731部隊とその周辺)』

中央档案館、中国第2歴史档案館、吉林省社会科学院編

江田憲治、兒嶋俊郎、松村高夫編訳

四 細菌兵器製造の為の大がかりな鼠類収集

関東軍第731部隊昭和20年度畑栗鼠収集計画

方針

本年度の畑栗鼠収集については、関東軍の支援の下、満洲国の行政権力行使を督促し、部隊の現場指導と結合させて、必要数□□□万匹を必ず確保する。

実施要領

11、現地指導及び検収などに関する具体的な計画は、省、県、旗と連絡を取り、それぞれ定めるものとする。

12、買付業務推進の為、買付数量相当の生活必要物資を特別に供給しても良い。この問題については、省、県、旗と協議して解決する。

13、輸送の任務を円滑にする為、大陸野戦鉄道司令部、駅司令部、並びに発送駅長と連絡を取りつつ実施する。

14、輸送箱は部隊が手配し、産地への輸送の件については、検収班が細かい計画を作成して、過誤の生じるのを防ぐようにする。

15、検収員の旅費については別に定める。

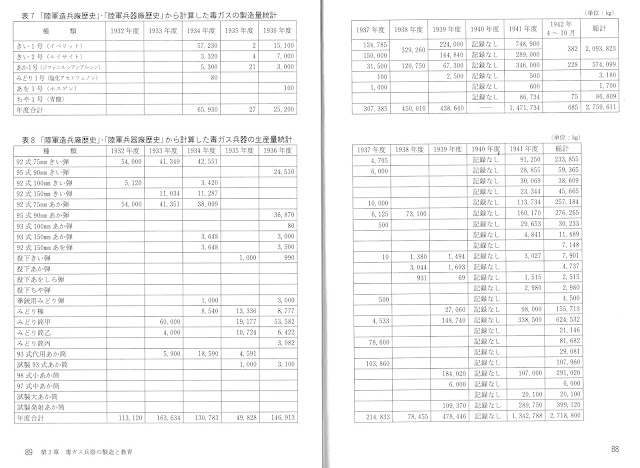

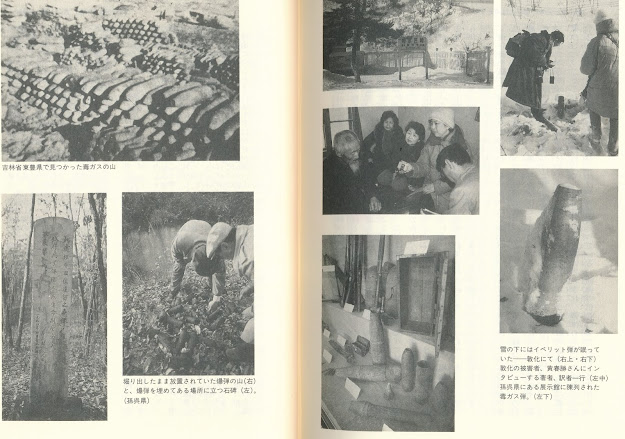

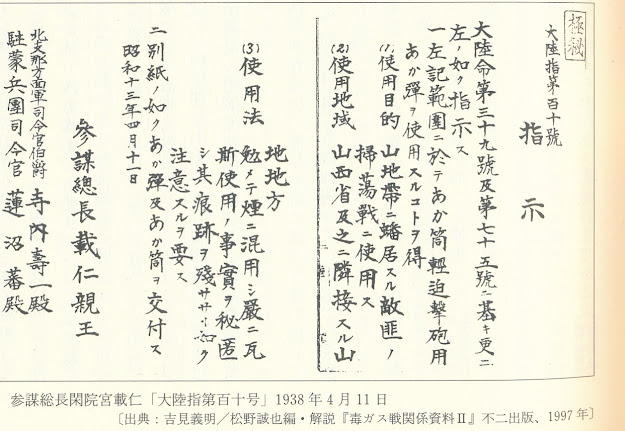

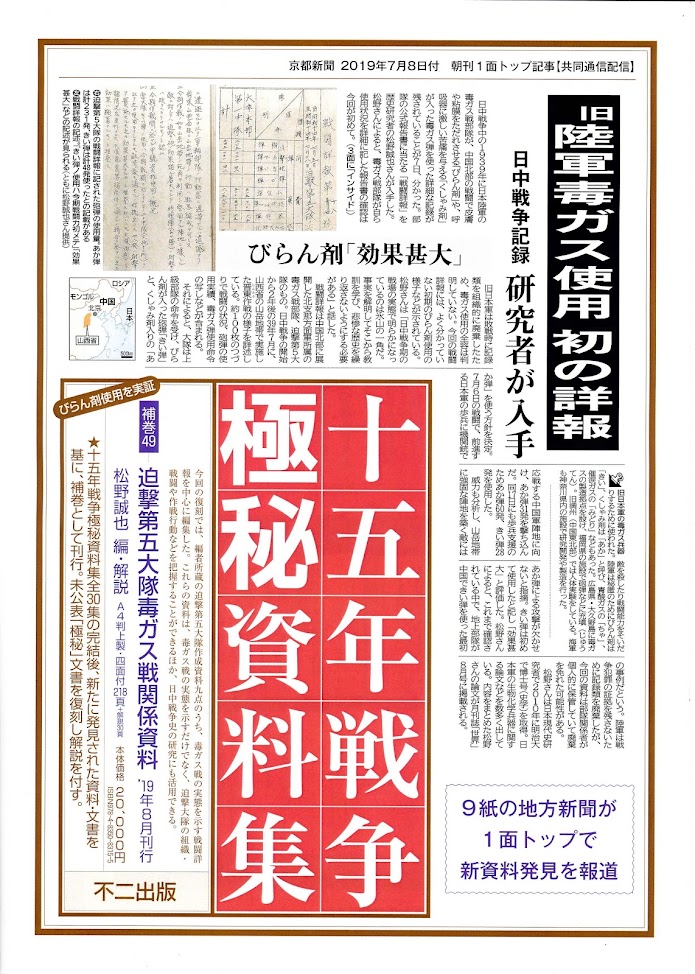

●毒ガス戦

・『日本軍の毒ガス兵器』 松野誠也著

第1章毒ガス兵器の製造と教育

3 民間企業は毒ガスの製造にどのように関与したか

民間企業で毒ガスとその原料を製造

参謀本部は第1次世界大戦での毒ガス戦を検討した後で、「元来化学戦たるや平時の有機化学の一変態にして、平時の生産的設備及び努力は直に戦時の準備に転換し得べく、加之(しかのみならず)機械的兵器に比して其機構複雑ならす」(参謀本部編『戦史想書第6号 毒瓦斯戦史』)と、平時の化学工業がすぐに毒ガス工場に変身するとしている。言い換えれば、平時の産業と毒ガスが表裏一体の関係にあるということになる。

・『日本の中国侵略と毒ガス兵器』 歩平著(山邊悠喜子、宮崎教四郎訳)明石書店 1995年発行)

第1章 「陸軍科学研究所」-日本の毒ガス兵器のゆりかご

化学兵器の研究

私たちは上述の人々が提供した資料を利用して、資料の正確さと記述の便のためにまず資料提供者の名前で以下に列挙してみる。

秋山金正:陸軍科学研究所の所員、陸軍習志野学校研究部のの主事、関東軍化学部部長、第6陸軍技術研究所所長。日本敗戦のときは陸軍少将、1955『陸軍科学研究所と陸軍第6技術研究所の化学兵器の研究経過の概要』という題で文章を書いた。

小柳津政雄:陸軍科学研究所の所員、陸軍習志野学校副校長、関東軍化学部部長、陸軍科学研究所第2部部長、第6陸軍技術研究所所長。敗戦時は陸軍中将、1955年に『化学戦研究史』を執筆。

久村種樹:陸軍科学研究所所員、第3部部長、所長。1957年『化学兵器技術史年表』の編集責任者。

西原貫治:陸軍習志野学校幹事、校長、化学兵部総監。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます