●『1931 満州鞍山守備兵 斉藤準太郎の日記』

五月十二日

今日は衛兵勤務 晴だが風強し。遼陽の分遣も相変わらず平凡なりか。遼陽に来たら急に新聞が読みたくなった。読めるといふ意識からの為らしい。そのうちに駅にいったら思う限り読んでくるかな。六大学のリーグ戦記もあるだろう―内閣の集合もあろう―支那の動きや国民会議の様子も門外なれど少しは知りたい―。初夏の日本が新聞の上に踊っているだろう。早く読みたいものだ。早明戦の結果や如何に 心配なような楽しみだ。読む前のね。来年のリーグ戦は心行くばかりに見られるだろう。この春も見られると思うと ますます早くなる後の半年が。

●大江健三郎著

Ⅳ 人間の威厳について

はばかる事無く率直に言えば、この地球上の人類の皆誰も彼もが、広島と、そこで行われた人間の最悪の悲惨を、すっかり忘れてしまおうとしているのだ。我々は、自分の個人的な悲惨を、できる限り早く忘れようとする。大きい悲惨も、小さな悲惨も。街角で見知らぬ他人にちょっと軽蔑された、というような小っぽけな悲惨でも、翌日まで持ち越すまいとする。そういう個人の厖大な集まりである全人類が、広島を、人間の最悪の悲惨の拠点を、忘れようとするのに不思議はない、小学校の教科書を調べてみるまでもなく、現に大人たちは、子どもたちに、広島の記憶を伝えようと努めてはいない。

唯一の戦争被爆国 日本政府は核兵器禁止条約に署名・批准してください!

日本は、日中戦争で国際法に違反して、細菌戦、毒ガス戦、無差別爆撃を行った。日本政府は、この事実をきちんと認めていない!!

●『細菌戦部隊』

731研究会編 1996年9月(核時代51年)初版発行

Ⅰ 731部隊

満蒙開拓青少年義勇軍から731部隊へ

撤退時の死体処理は教育部全体で無我夢中でやった

大竹康二

731部隊・教育部

〈略歴〉

1926年生まれ

1940年3月 満蒙開拓青少年義勇軍入隊。同年7月“満洲国”北安省嫩江の訓練所入所。

43年8月開拓団入植

1945年5月 122師団(牡丹江)入隊

1945年6月 731部隊教育部に配属

1945年8月 帰国

■この証言は731研究会の学習会での発言(1994年4月)。95年5月の聞き取りをまとめたもの

入隊そして731部隊へ

わしら外出はなく、勿論ハルビンの街なんか行っていません。1回も外出はありませんでした。交替で衛兵の仕事ばかり。部隊の囲いには4か所入口があって、1か所ずつぐるぐる回りました。

中で何やっているのか、わかりませんでしたが、噂で梅毒の検査なんかやっていて、梅毒の研究材料にされている人がいる、なんて聞いた事はあります。人を殺してるなんて知りませんでした。きっと箝口令(かんこうれい)があったんでしょうね。

●中央档案館、中国第2歴史档案館、吉林省社会科学院編

『証言 人体実験(731部隊とその周辺)』1991年初版発行

江田憲治、兒嶋俊郎、松村高夫編訳

解説

松村高夫

1、田村良雄の青春

少年隊員として雇われた16歳の田村は、その年の夏、細菌を「ノモンハン事件」の戦場に運ぶという重要な任務を負わされる。篠塚は、「石油缶(防銹したもの)に入れた菌液を将軍廟まで運びました。途中までは列車で運び、その後はトラックを利用しました。菌液はブイヨンにグリセリンを入れ、ペーハー調整しておきました。ノモンハンでは第3部から多くの(731)部隊員が参加しました。菌液を将軍廟に届けて帰隊後、検便検査を受けましたが、参加した部隊員からは多くの発病者を出しました」と語った。帰隊部隊の検便助手が、田村の仕事となった、ノモンハン事件は、731部隊が実戦で細菌を散布した最初のケースである。

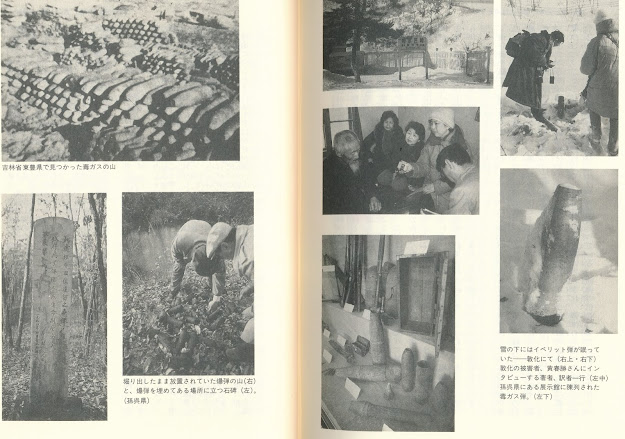

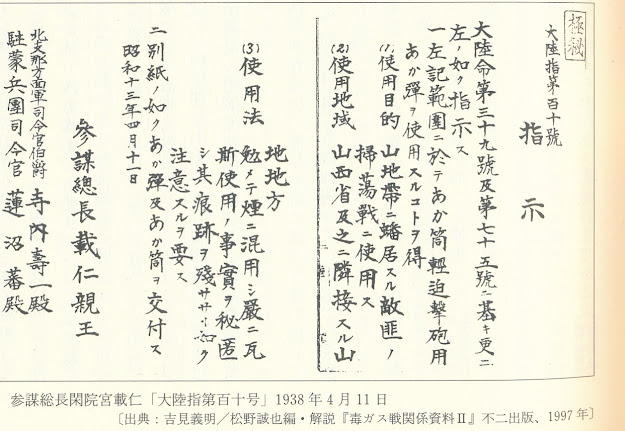

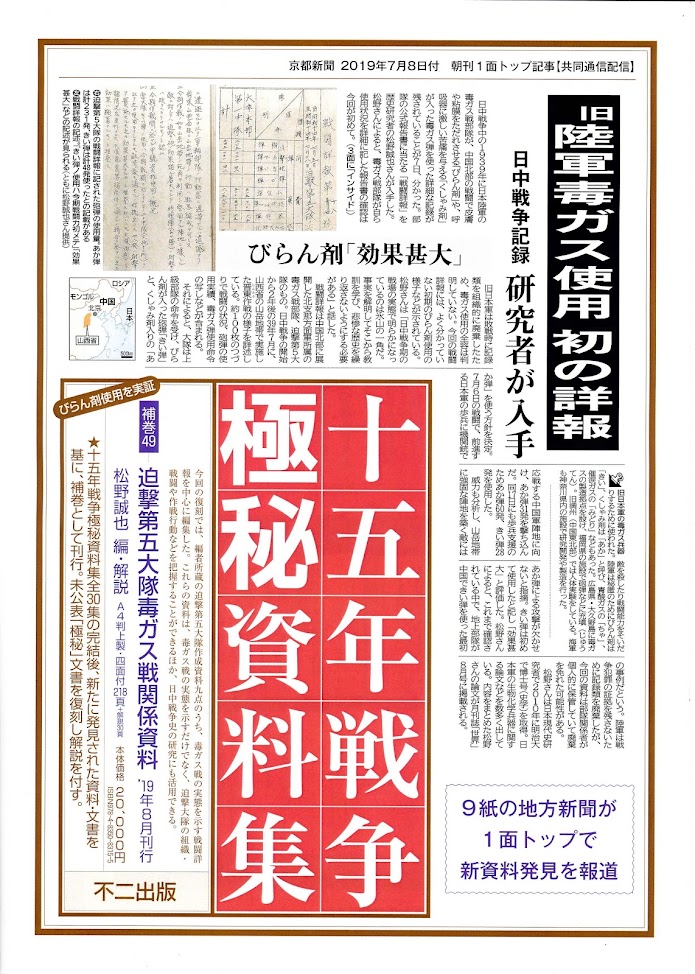

●毒ガス戦

・『日本軍の毒ガス兵器』 松野誠也著

第5章

日中全面戦争と毒ガス戦の展開

1、催涙性ガスの使用とより強力な毒ガス兵器使用の要求

第2次上海事変と毒ガス

華中では、1937年8月13日に上海で海軍特別陸戦隊が中国軍と戦闘を開始すると(第2次上海事変)、日本政府は上海派遣軍(軍司令官・松井石根大将、第3師団・第11師団基幹)の派遣を決定し、海軍は南京・上海に対する爆撃を開始したので戦火は一気に拡大した。

・『日本の中国侵略と毒ガス兵器』 歩平著(山邊悠喜子、宮崎教四郎訳)明石書店 1995年発行)

第4章 科学はいかにして罪業となったか

防毒機材の研究と制式化

こうした物質は分子構造が密で、多くの気体、油脂、細菌などに対していずれも高い抗浸透力を有しており、防毒能力が強く、この材料を用いるようになって、防毒具はかなり軽便になった。防毒具の様式は1929年制式化されてから、基本的に変わっておらず、防毒上衣、防毒袴、防毒手袋、防毒靴の4つから構成されていた。うち「90式」は総重量5キログラムで、イペリットに耐えられる時間は、上衣が半時間、手袋とズボンが1時間、靴底が5時間であったが、「95式」「99式」防毒面具が相継いで開発されると、各種の性能がさらに良くなり、「軽防毒具の王」の異名をとった。戦争中は、防毒具が第1線の部隊に大量に供給され、敵方のの撒毒陣地突破時に使用される主な防護用具となった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます