ずいぶんと久しぶりの更新になってしまいました。

もう最近仕事ばっかりで心の休まる暇がありません。

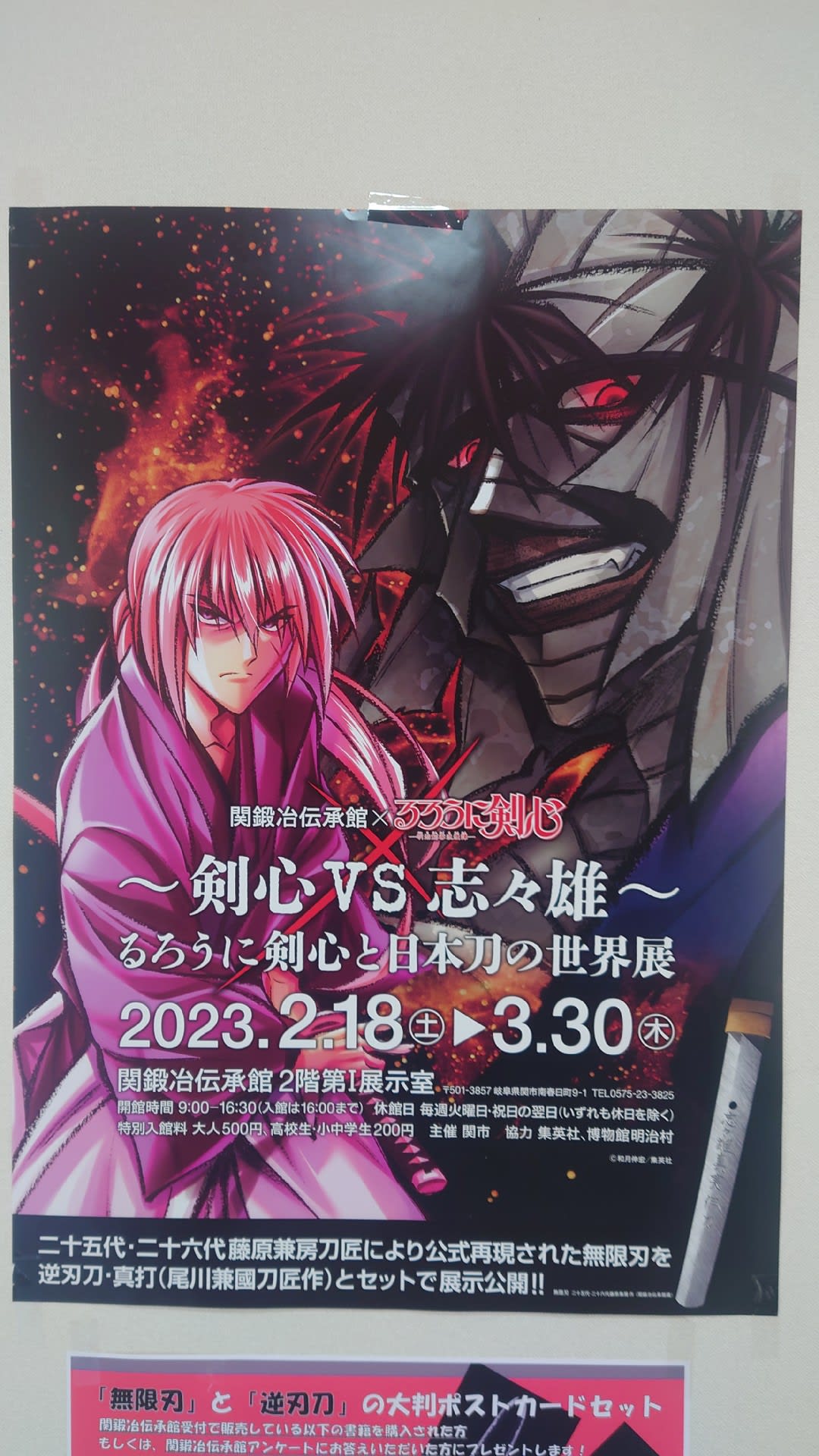

岐阜県関市の鍛冶伝承館で開催されている、「~剣心VS志々雄~るろうに剣心と日本刀の世界展」にお邪魔してきました。

るろうに剣心そのものは俺は前妻の義弟に殺されたと思ってたヒロインが生きてた時点で読むのをやめたのですが、作中に登場する変な刀を刀工が実物で再現した剣が展示されてるとのことで見に行ってみたんです。

『るろうに剣心』の「逆刃刀・真打」が史上初の日本刀として誕生&展示!! 見に行って、作刀したスゴ腕の刀匠に製作秘話を聞いてきたよ!

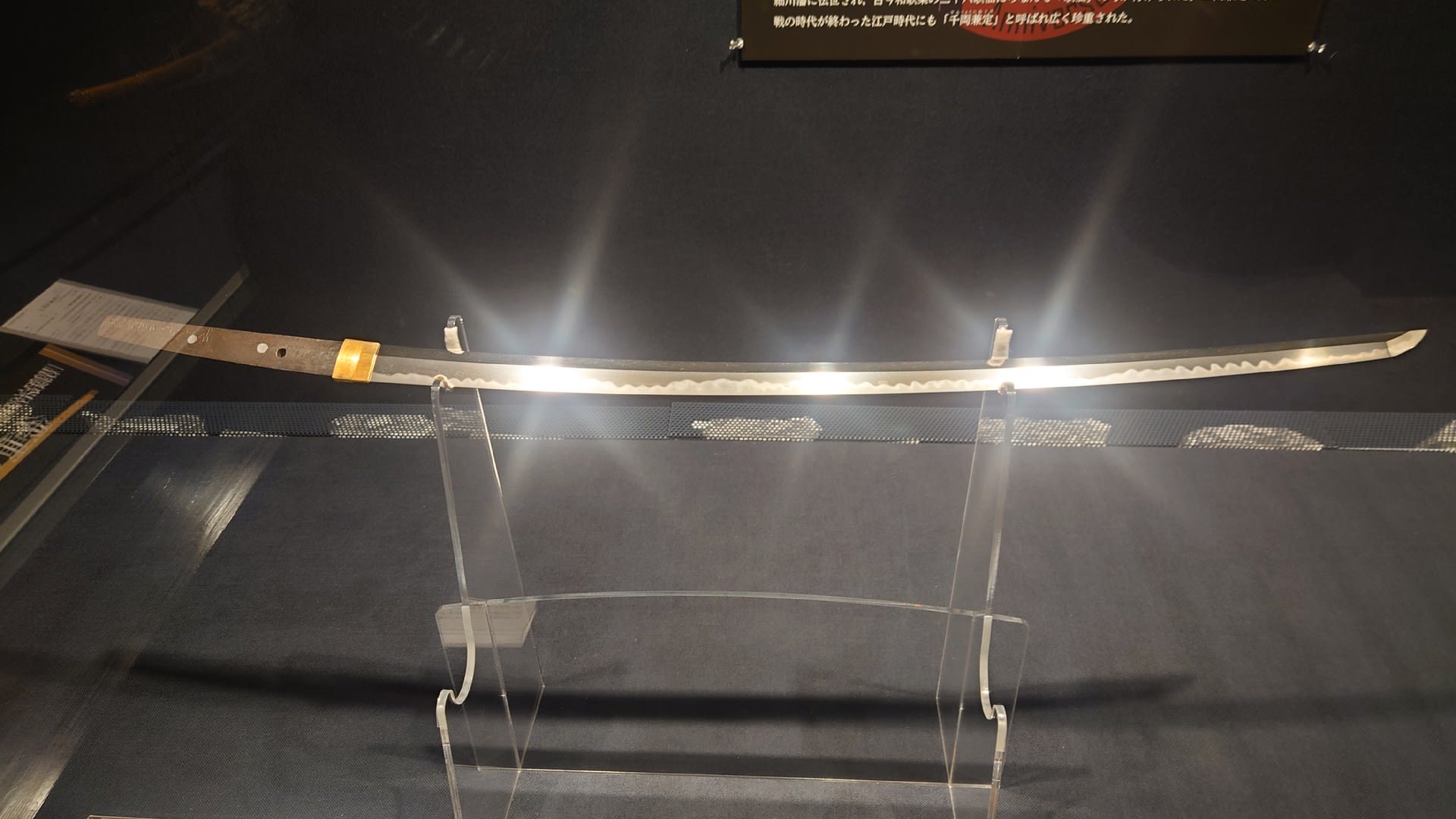

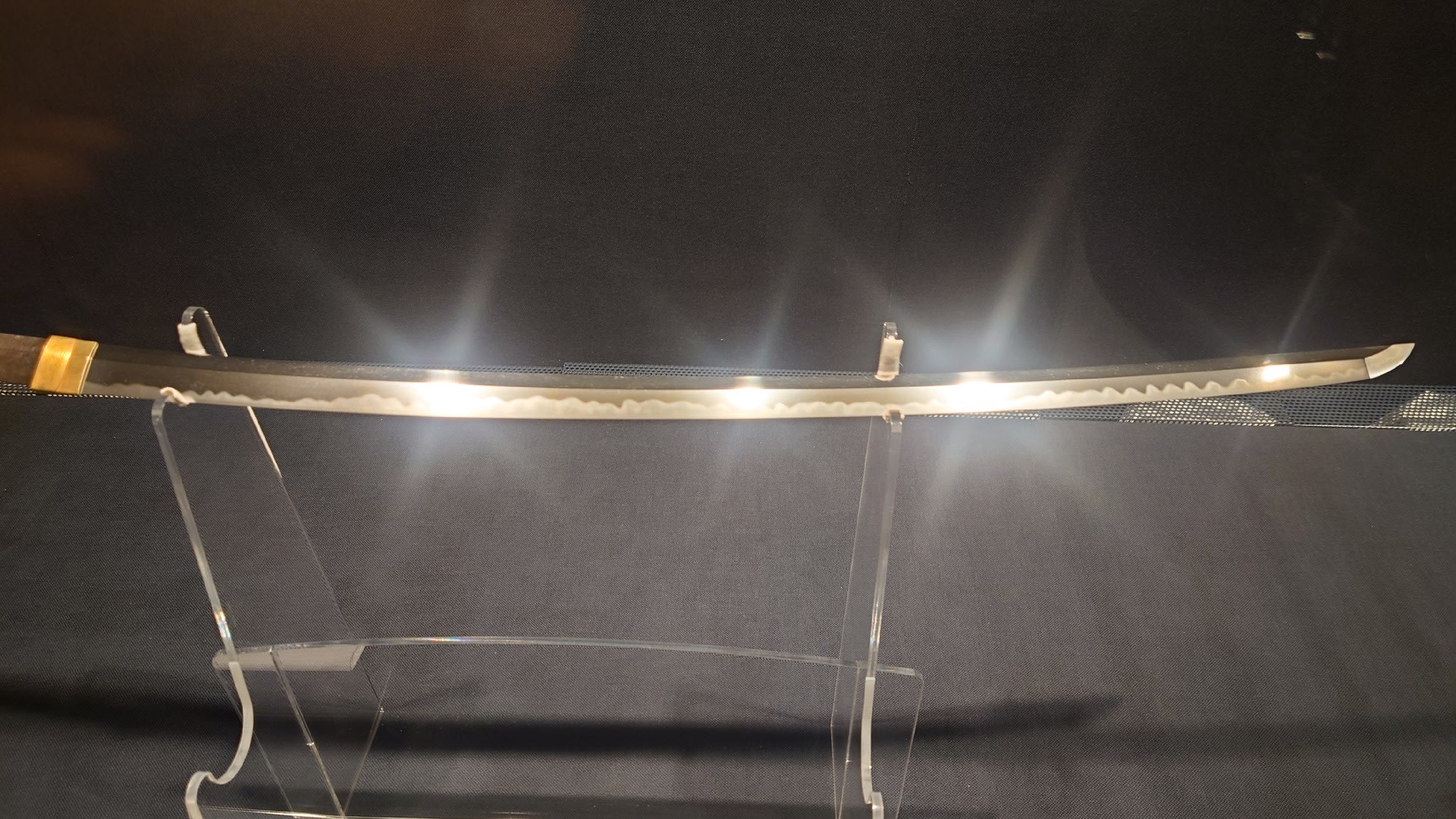

これに展示されてた逆刃刀のほか、志々雄真実の最終型殺人奇剣「無限刃」(もともとのネーミングは「不変刃」)が新たに制作されて展示されていました。

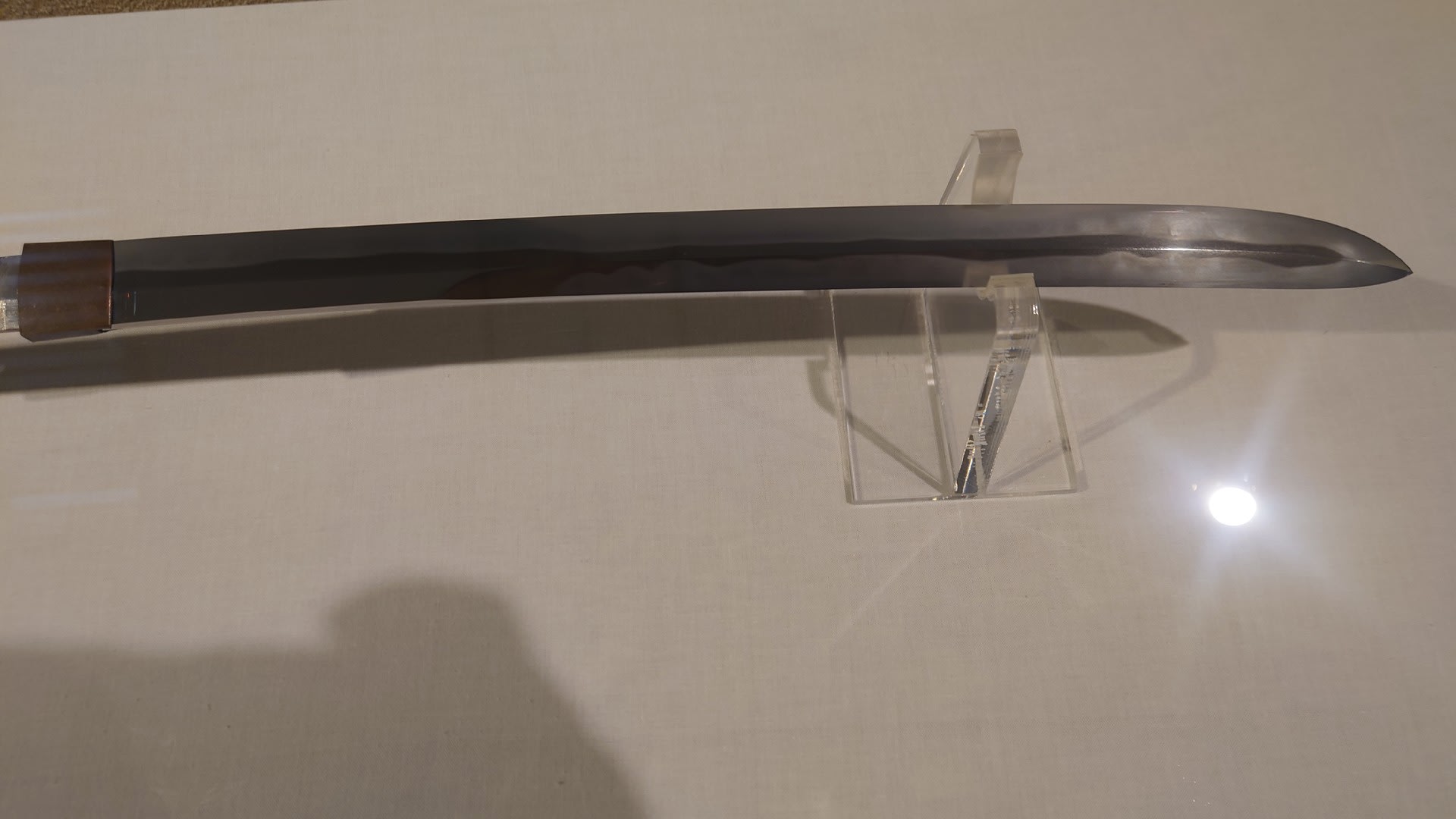

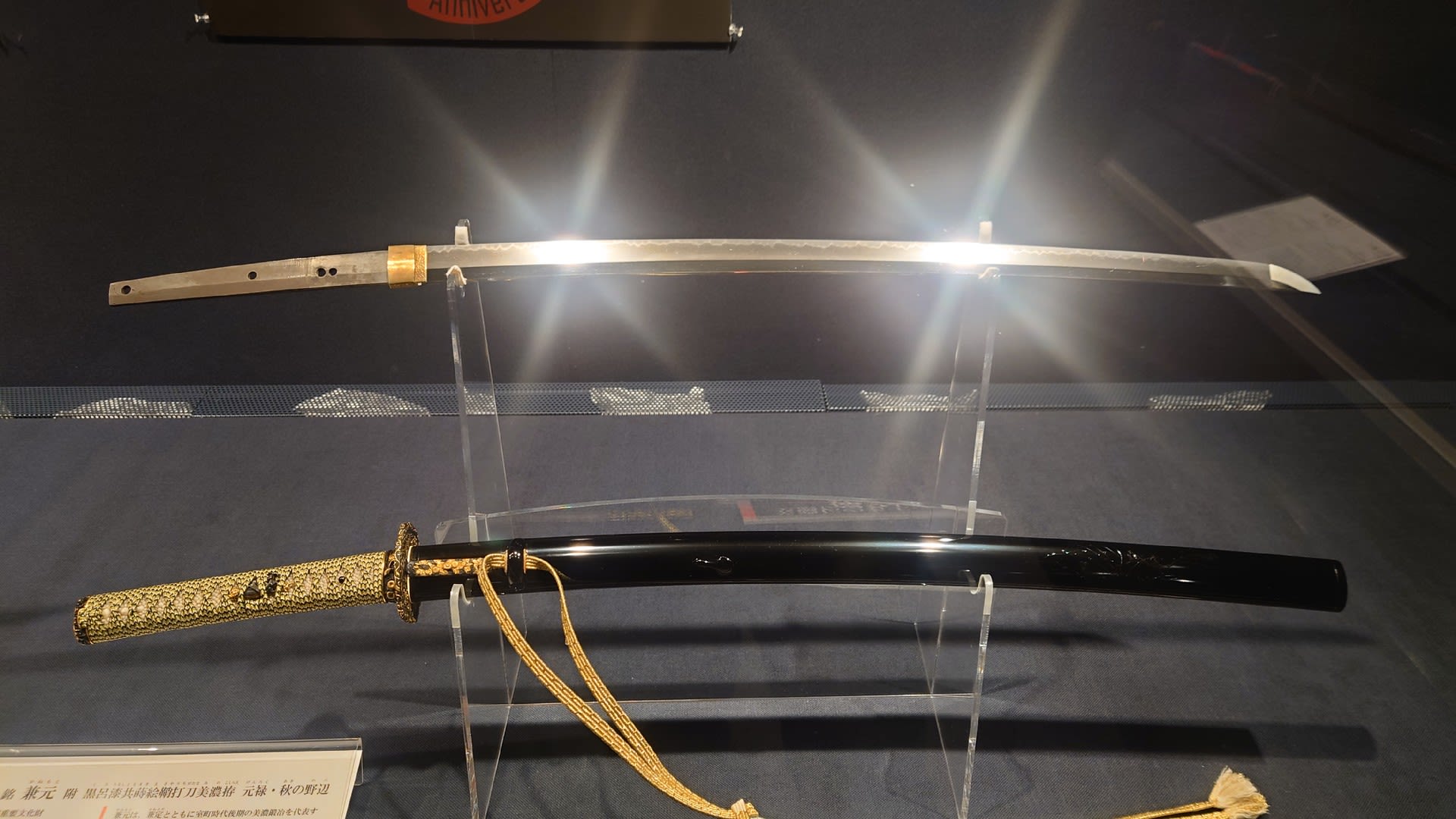

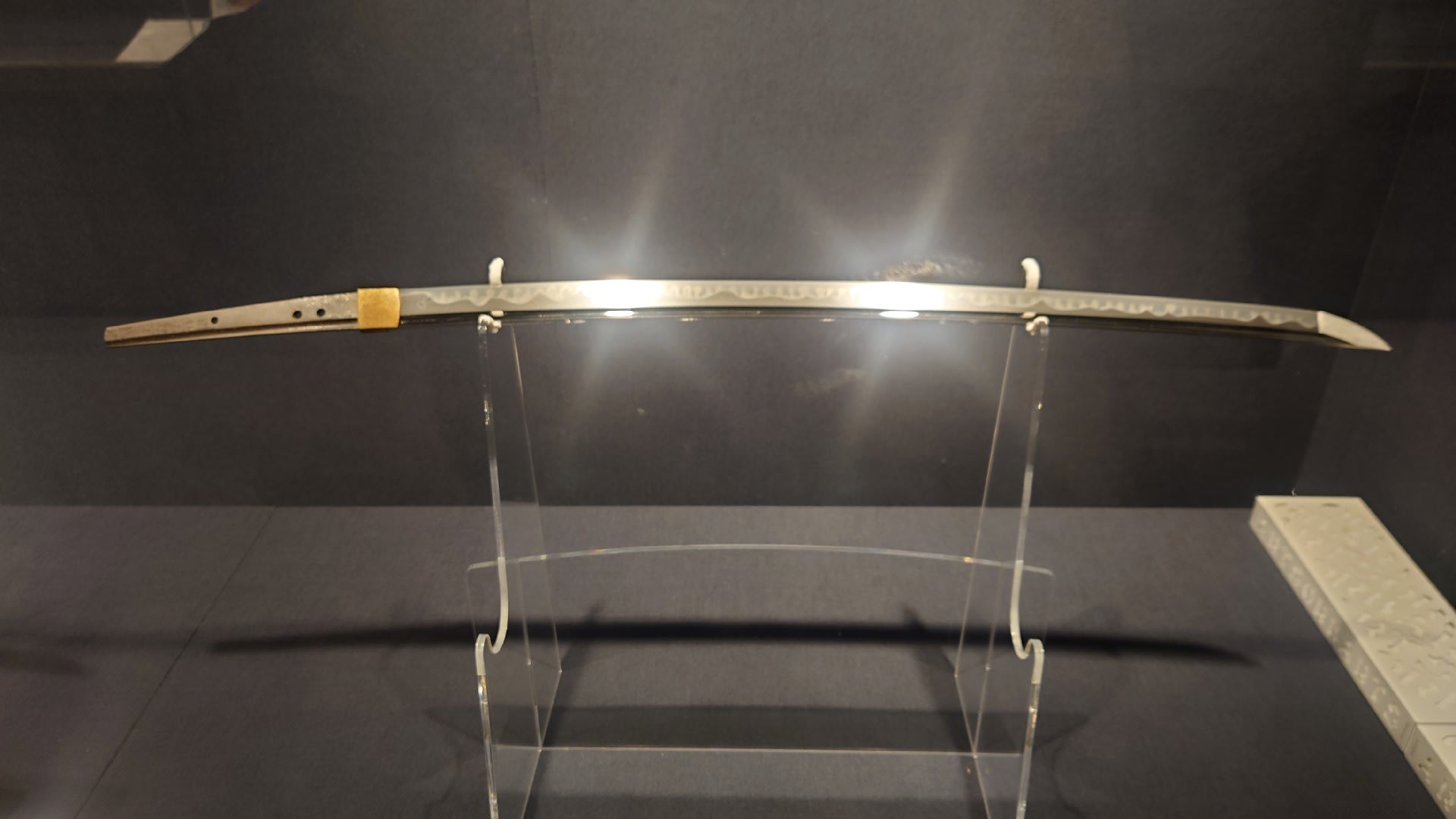

これが逆刃刀の全体像。

刀の反りは主にエッジ部分の鋼が部分焼き入れによってマルテンサイト化することで発生する(刀身のうちエッジ側にだけマルテンサイト化に伴う分子の膨張が起こる=均等に膨張しないために一方に反る)ので、反りの内側がマルテンサイト化した逆刃刀が鍛造の工程でどんな形状をしているのかが非常に気になっていたのです。たぶんバナナの様に湾曲した状態で鍛えてたんだろうとは思うんですが、刀匠が会場に来てなかったので話を伺うことも出来ませんでした。

特徴的な部分は

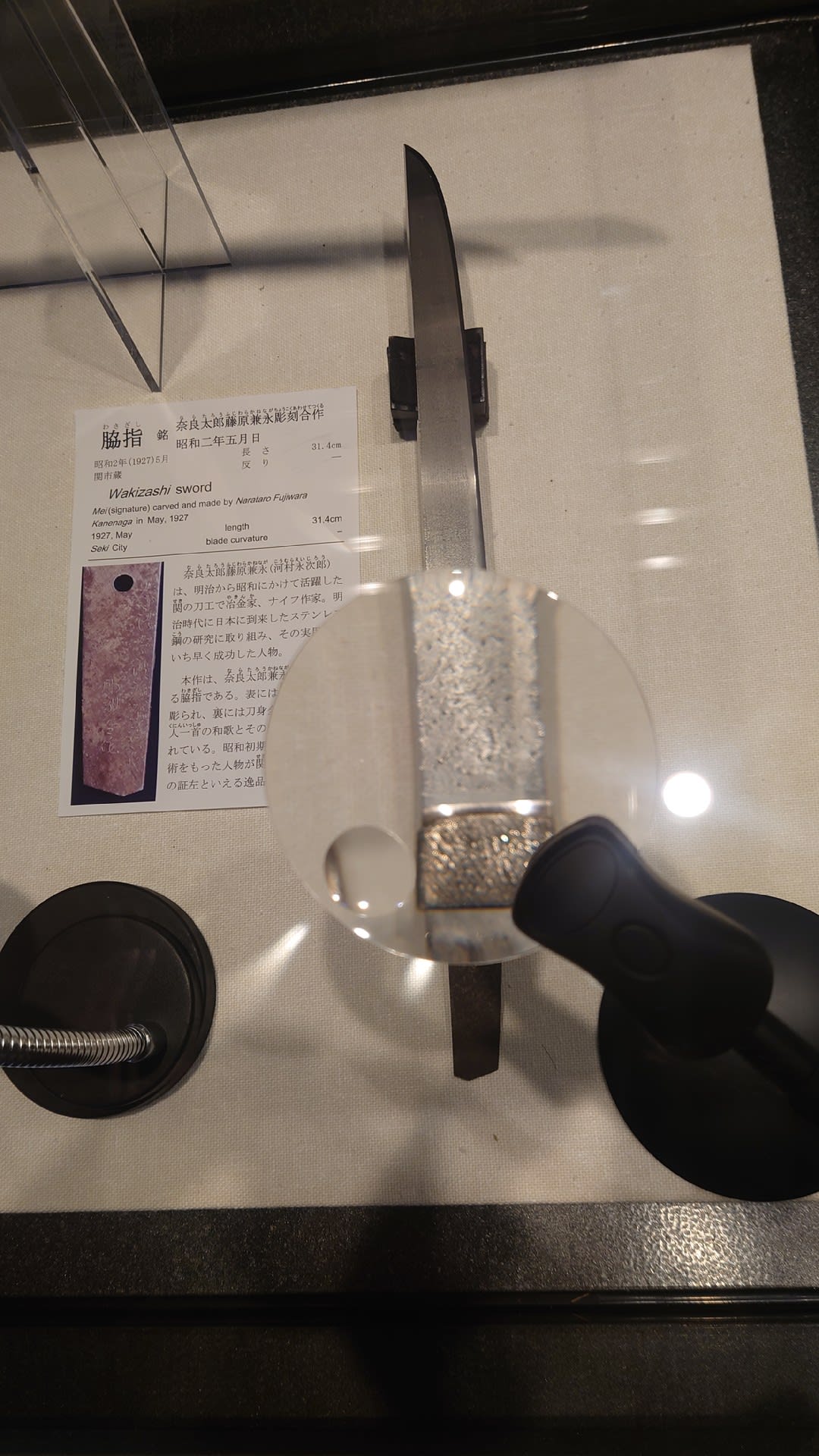

で、こちらがCCOの佩刀不変刃。鋒は普通の中鋒ですが、刃の輪郭がギザギザになっているのがわかります。

CCOの必殺技その一を焔魂といいますが、刀匠さんは実際に技を繰り出すのは無理だと断言していました。まあ無理に決まってるけどね。

というより、せっかく鋸刀で出血を稼いだのに焼灼で血止めをしてしまっては、せっかくの鋸刀の意味がありません。かえんぎりなんてのはゲームの中だから通用するのであって、現実の戦闘では無意味なのです。

浪漫武器と言ってしまえばそれまでですが。あ、あとなにがあっても砥ぎ直しも出来ませんね。

これは斎藤一の佩刀・関の孫六。

たぶんるろ剣とは関係無いと思いますが、同じ部屋に飾ってありました。銘の一部が磨り上げによって失われてしまっていますが、関の刀工丹波守照門氏による作刀と目されているそうです。

鎺元に近い部分に欠けがありました。

槍かとも思ったんですが、説明書きをよく見ると薙刀だそうです。そう思ってみてみると、若干ですが反りがある様にも見えますね。

関鍛冶の七大流派のひとつ善定派の刀工真勢子兼吉の作刀。これだけ刀身のアップ撮るの忘れました。

現代の刀工尾川兼國氏の作刀。いわゆる無鑑査指定、「この人が作った刀は文句無しの名刀ですよ認定」を受けた名工の作品です。

現代刀の刀匠小島兼道氏の作刀。樋が中心の先端までずっと続いています。

現代の刀匠丹羽兼信氏の作刀。そういう傾向なのか、兼の字を使ってる人多い気がします。

刀身の彫り物は強度が落ちそうで好きではないんですが、見事な彫りだと思います。

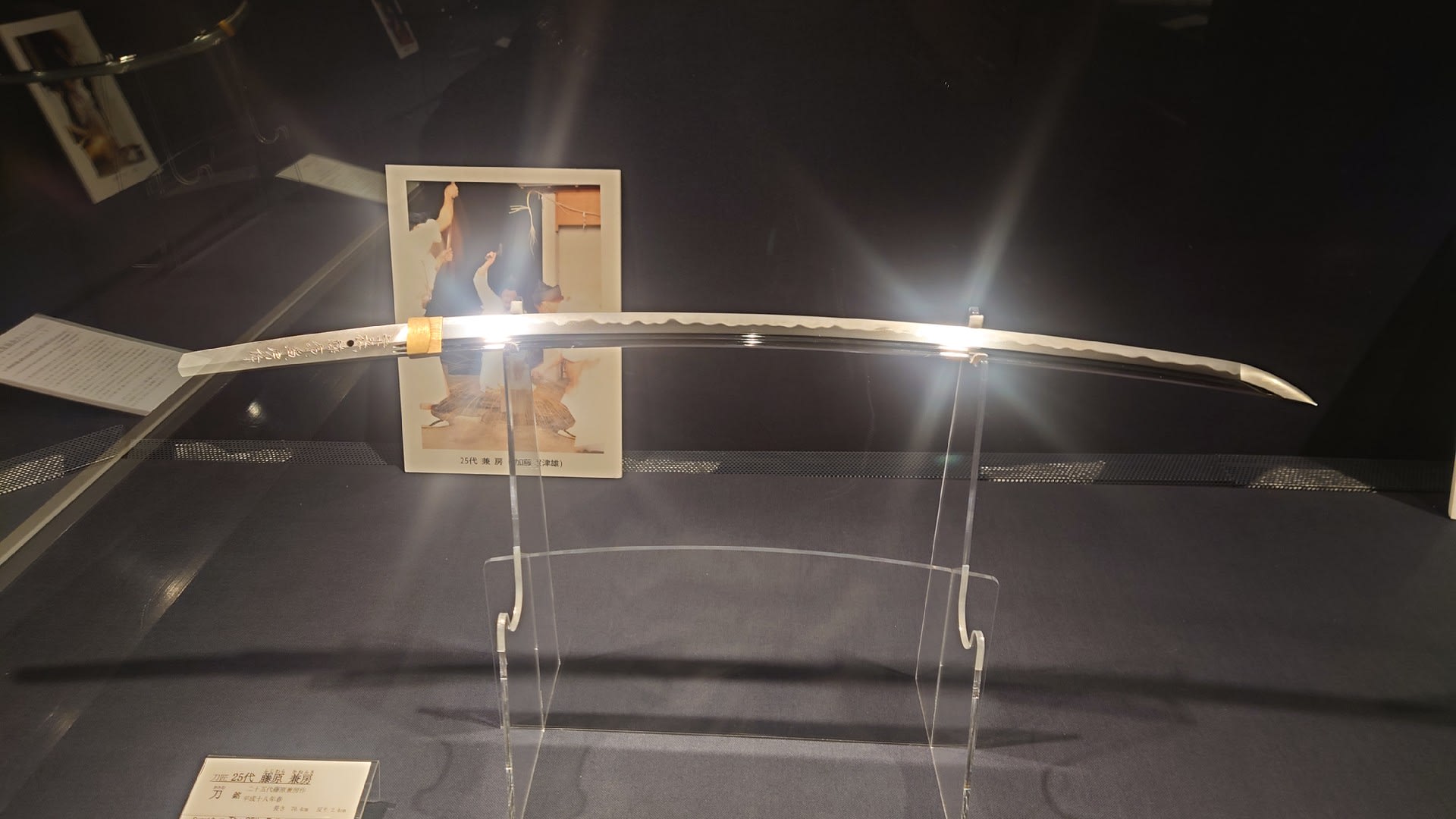

現代の刀工第二十五代藤原兼房氏の作刀。逆刃刀を作り、息子さんとふたりで不変刃を作った人です。

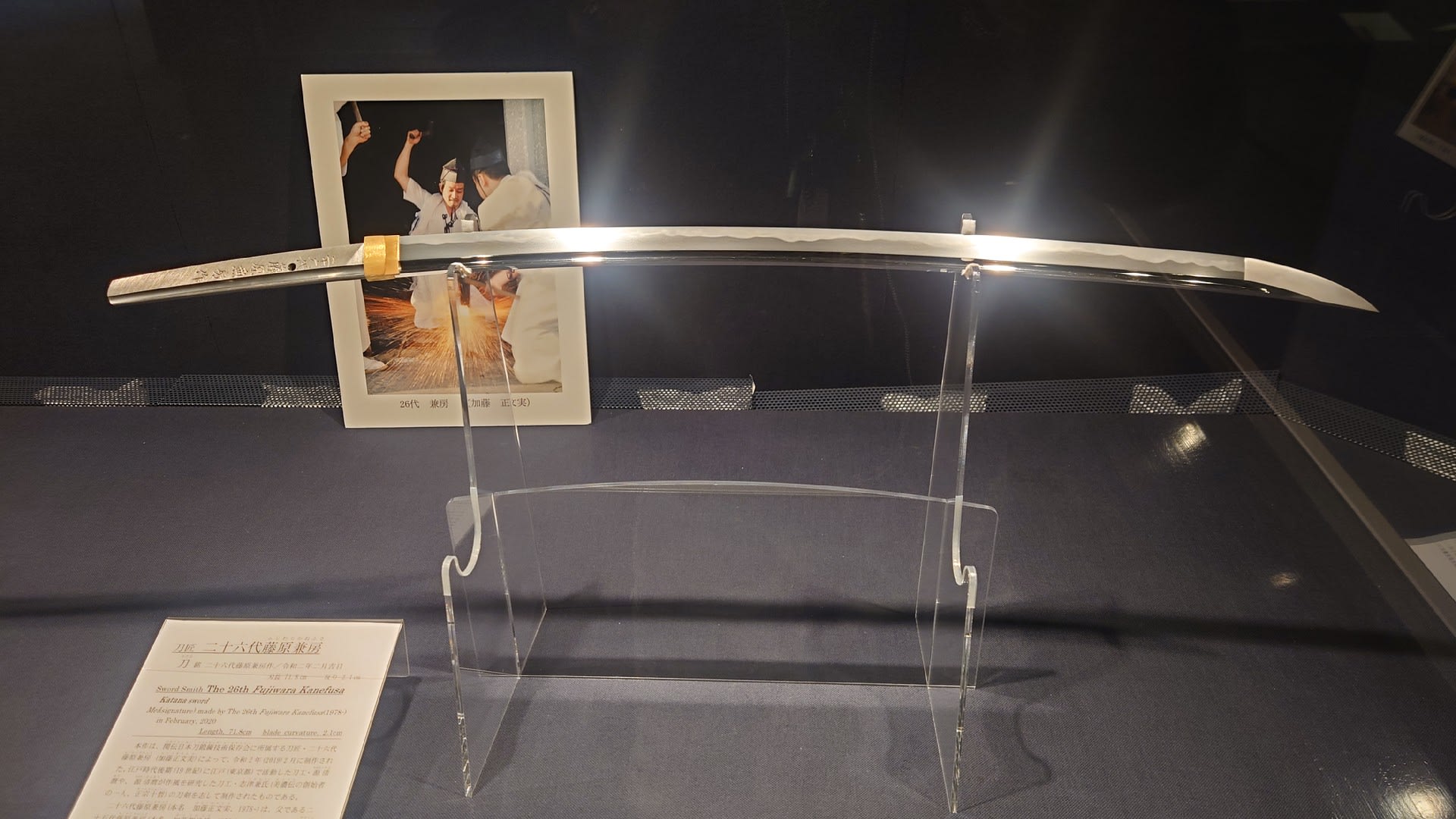

第二十六代藤原兼房氏の作刀。上記の逆刃刀製作者の息子さんで、不変刃をふたりで作った人です。

現代刀工吉田正也氏による山鳥毛写。

二十五代藤原兼房氏のお弟子さん二人による蛍丸写。現代では行方不明になっている国宝級の大太刀「蛍丸」の復元品を作り阿蘇神社へ奉納したプロジェクトの、その影打のうちのひとつがこれです。

吉田正也氏のお父さん、兼久氏の作刀。忌々しい新コロの終息を祈願して作られた一振りです。

室町時代の槍、兼道作だそうです。

これも十六世紀の槍、兼則作。

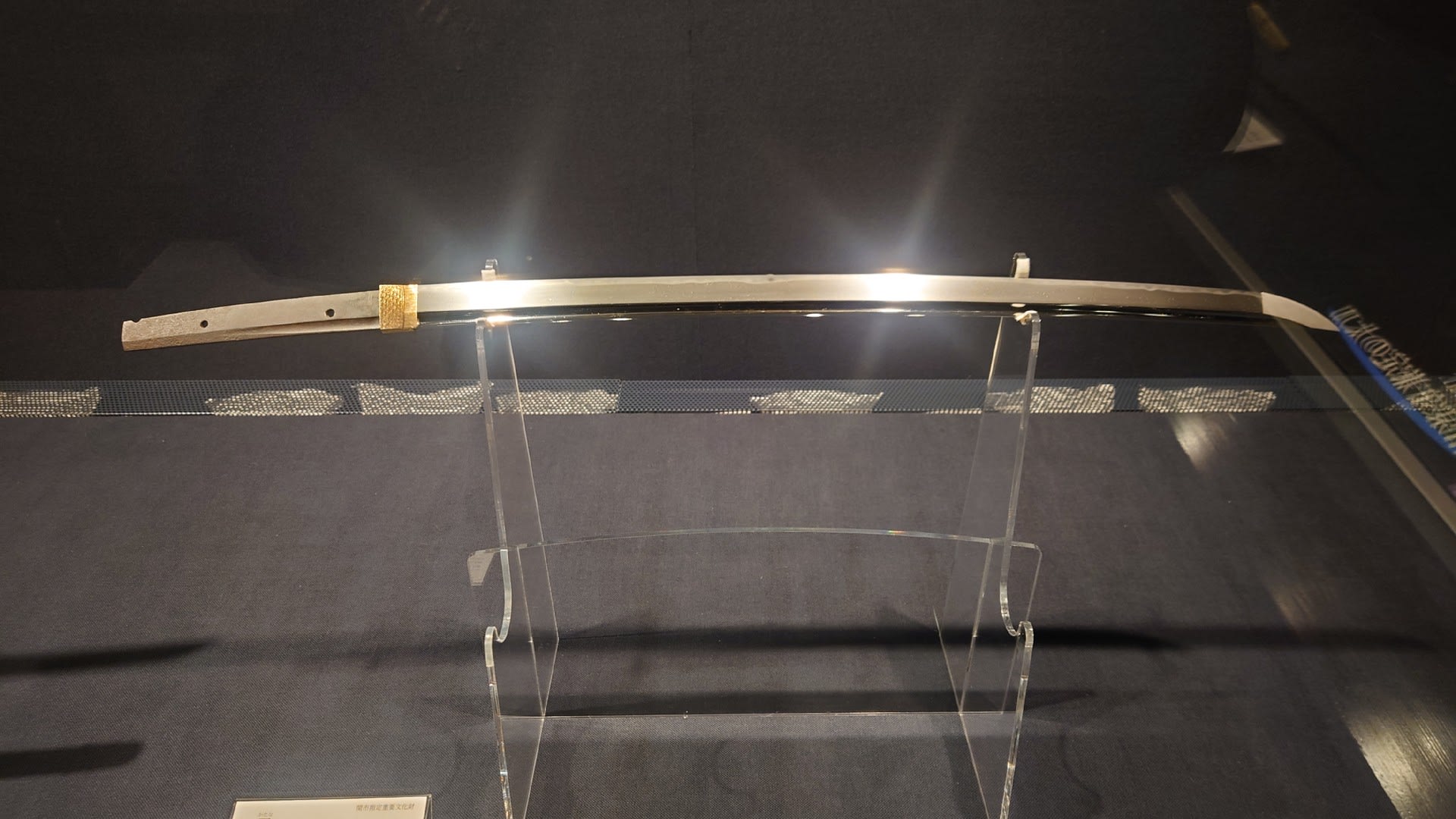

関の重要文化財、室町時代の兼元の作刀だそうです。やっぱり兼が多いよね。

十六世紀の和泉守兼定。刃が下を向いて飾られてるのは中心の銘が切られた面を手前に向けるためで、基本的には刀装に収めて帯びたり佩いたりしたときに外側に向く面に銘が切られています。

十四世紀の、当時としてはたぶん比較的短めのものではないでしょうか。

南北朝時代から室町時代にかけてと目される、外装つきの太刀。元重作と伝えられています。

安土桃山時代の刀工、若狭守氏房の作刀。

毛利元就の九番目の子、秀包の臣下によって発注されて作られたと言われる兼長作の刀。

天文十三年に作られた兼則作の刀。

慶長十三年の刀・

昭和天皇ご夫妻の関へのご訪問を記念して作られた刀だそうです。

藤原兼永作。耐錆鋼、つまり海外から持ち込まれたステンレス鋼を使って作られています。

日本刀鍛錬塾の創始者・渡邊兼永氏の作刀。

ふたつ上の藤原兼永氏作の脇差。これはステンレス製ではない様です。

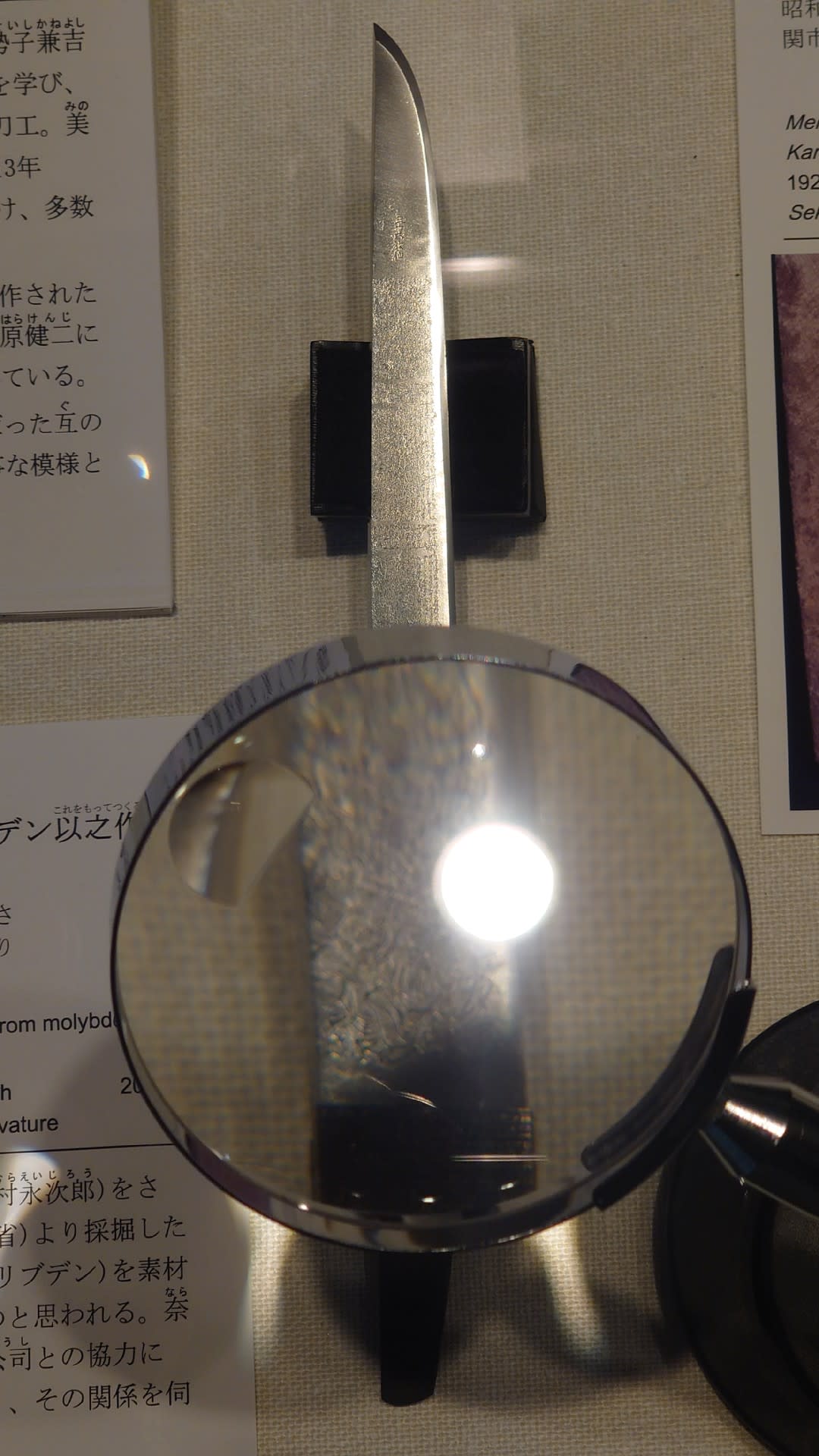

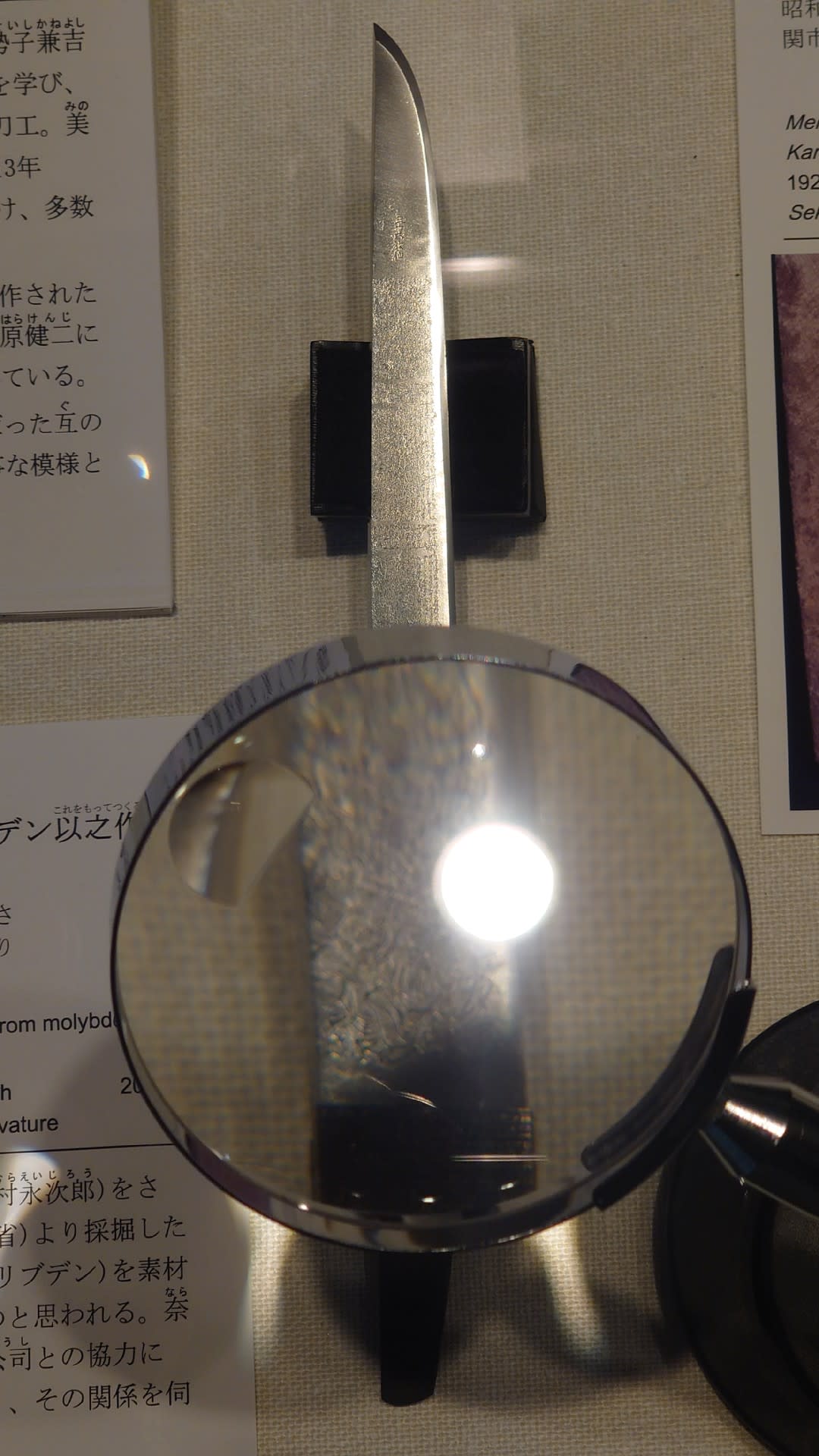

これも藤原兼永氏の作刀。モリブデンを多く含む工具用鋼材で作られています。

刀工養成所日本刀鍛錬所の設立者・兼吉と宮内省御用達の刀工胤明の合作。

和泉守兼定の短刀。定のウ冠の下を「之」と切ることから之定と通称される作品のひとつです。

美濃伝のそのひとりとされる名工・兼氏の短刀。鍔は幕末の金工後藤家の最後を飾った名工一乗だそうです。

スマホで撮ったせいで全体的に画質良くないです。デジカメも古いんですけどね。

これが終わってからMAGFORCEの取り扱いをしてるキンリューさんの会社に寄ったり、KIKUKNIVESの工房に寄ったりしてました。フォールディングナイフはまた買えなかったんですが、どうせKIKUの魅力はシースナイフにありとも思うので、どうでもよくなってもきました。

ラスィ・ザボのUUKみたいにブレードが強く湾曲したデビルクロウという名前のモデルがよかったんですが、グリップが先細りになった形状が気に入らなくて購入は見送りました。グリップ形状特注出来ないか、今度ナイフショーで会ったときに聞いてみよう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます