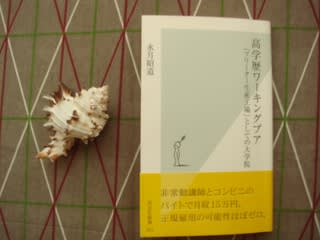

【「フリーター生産工場」としての大学院】

これがサブタイトル。

大学院に勤務するものとしての関心から手に取りました。

著者:水月昭道氏は、1967年生まれ。

2004年、九州大学博士課程修了。人間環境学博士。

関西の私学で非常勤講師を勤めるが、2008年春以降の身分は未定とあります。

この本は

初版第1刷が、2007年10月20日ですが、(私が購入した)2008年2月25日には8刷がでていてよく読まれていることがわかる。

【要点は】

・博士号を持つフリーターは、12,000人である。

・大学院生は、(20年前には7万人だったが)現在26万人になった。

・大学院の定員増は、少子化に対応するための意図された企画(1991年)であった。

・博士号を持つ人の厳しい生活実態、大学に勤務する人の実態(非常勤講師のこと)

・企業は、博士号保持者を求めてはいない。

・(就職目的ではなく)人生のためのキャリアパスという方向がある。

【働きながら学ぶ修士課程のこと】

私自身は、

社会福祉学の系統で、大学院の教員を常勤で4箇所目、非常勤で1箇所経験している。

本書で触れられていることは、おおむねよく大学院の課題を示していると思います。

ただし、社会福祉学の場合、勤務を続けながら、さまざまな方法によって学んでいることを知ってほしかった。

(週末開講、通信制、夜間の授業、夏季の集中講義など)

【分野で違う】

つまり、学問分野には、さまざまな分野と発展段階があって、すべて本書のラインで理解されると残念だな、と思いました。

社会福祉学の場合、新卒の院生はいますが、それは、学士入学した人とか、社会人としての体験を持った人が多い。

入学の動機も、(就職という人は少なく)自分の実務を深め、後輩に教える年代になって、改めて体系的に学びたい、という人が多い。

このような動機の強い院生には、教員のほうにもさまざまな工夫が求められる。

【人生のキャリアパスとして】

著者の提案はもっともなことです。

2007年4月からの他学科の博士課程の講義で、院生1、社会人(科目履修)5名という科目を何回か(夜間)受講しました。

そのレベル、受講者(おおむね専門の仕事についている)の動機、先生の気迫。

私は、大学院は、さまざまな形を変えて発展していくと、このときの体験で思ったのです。

(三木靖名誉教授「中世城郭史研究」という科目。先生の講義は修士でも何回か聞きましたが、博士の方はレベルが違った。)

これがサブタイトル。

大学院に勤務するものとしての関心から手に取りました。

著者:水月昭道氏は、1967年生まれ。

2004年、九州大学博士課程修了。人間環境学博士。

関西の私学で非常勤講師を勤めるが、2008年春以降の身分は未定とあります。

この本は

初版第1刷が、2007年10月20日ですが、(私が購入した)2008年2月25日には8刷がでていてよく読まれていることがわかる。

【要点は】

・博士号を持つフリーターは、12,000人である。

・大学院生は、(20年前には7万人だったが)現在26万人になった。

・大学院の定員増は、少子化に対応するための意図された企画(1991年)であった。

・博士号を持つ人の厳しい生活実態、大学に勤務する人の実態(非常勤講師のこと)

・企業は、博士号保持者を求めてはいない。

・(就職目的ではなく)人生のためのキャリアパスという方向がある。

【働きながら学ぶ修士課程のこと】

私自身は、

社会福祉学の系統で、大学院の教員を常勤で4箇所目、非常勤で1箇所経験している。

本書で触れられていることは、おおむねよく大学院の課題を示していると思います。

ただし、社会福祉学の場合、勤務を続けながら、さまざまな方法によって学んでいることを知ってほしかった。

(週末開講、通信制、夜間の授業、夏季の集中講義など)

【分野で違う】

つまり、学問分野には、さまざまな分野と発展段階があって、すべて本書のラインで理解されると残念だな、と思いました。

社会福祉学の場合、新卒の院生はいますが、それは、学士入学した人とか、社会人としての体験を持った人が多い。

入学の動機も、(就職という人は少なく)自分の実務を深め、後輩に教える年代になって、改めて体系的に学びたい、という人が多い。

このような動機の強い院生には、教員のほうにもさまざまな工夫が求められる。

【人生のキャリアパスとして】

著者の提案はもっともなことです。

2007年4月からの他学科の博士課程の講義で、院生1、社会人(科目履修)5名という科目を何回か(夜間)受講しました。

そのレベル、受講者(おおむね専門の仕事についている)の動機、先生の気迫。

私は、大学院は、さまざまな形を変えて発展していくと、このときの体験で思ったのです。

(三木靖名誉教授「中世城郭史研究」という科目。先生の講義は修士でも何回か聞きましたが、博士の方はレベルが違った。)

確かバブル華やかなりし頃も博士号取得者の大半が交通整理やコンビニのバイトなんかでしのいでいました。

※当時テレビの特集番組でやっていました。

資源の乏しい日本では技術の確立以外に生き残る術は無い筈。

そう考えると彼らが無為に過ごす現状は非常に勿体ない話です。