【タイトルの意味は】

1 日本で介護をする際には、いろんな職種と家族や地域がチームを組んでやらないと対応できない。

2 その場合のチームは、誰が責任者とか「偉い」とかではなく、事例ごとに組まれる「ゆるやかな」チームである。

3 その場合の「ゆるやかなチーム」にも世話係というか幹事役は必要だ。

4 「ゆるやかなチーム」のメンバーのうち、専門職としては、介護支援専門員の受験資格を持つ多様な職種(たしか16種類ほど列挙されていた)が考えられる。

5 「ゆるやかなチーム」の中心には、本人が、世話係の筆頭格には、介護福祉士がいる場合が多い。家族や地域も重要なメンバーである。

【根拠とした考え方】

1 日本社会では、あらゆることが、「あいまい」であり、欧米の考え方と違う。

2 日本の社会福祉の一番の問題は、権利として確立していない点だ。

3 日本では、介護はすべて専門職という幻想があるが、それは間違いで、専門職以外にも家族の役割が重要だ。このことは、認知症のケアを考えるとよくわかる。

4 日本の介護を混乱させているのは、「きめつける権威」が優先されがちなことである。この場合の「きめつける権威」には、行政だけではなく、「医学的知識できめつける専門職」や「欧米の理論をそのまま日本社会に適用しようとする社会福祉学」なども含まれる。

【新しいチームメンバー】

日本における高齢者介護の進んだ実践を学んでみると、さまざまな新しい方法論を応用しようとする試みがある。

例:音楽ケア、園芸ケア、化粧ケア、レクレーション。

*例えば、「音楽療法」の場合、音楽の専門家がケアを全部背負うのではない。「ゆるやかなチーム」の一員としてそれぞれの領域に詳しいものが参加する。

【このブログのバックナンバー】

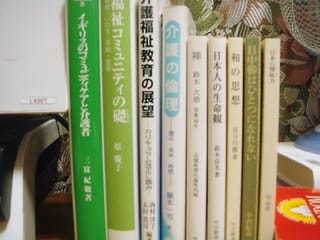

*写真の9冊を読んだ記事です。著者名、記事の整理番号、記事の日付だけをあげてあります。

☆日本の考え方が欧米とは違うことについて

・鈴木大拙 第2756号 2009.04.21

・鈴木貞美 第2059号 2009.01.01

・長谷川 櫂 第3096号 2009.07.31

・小倉紀蔵 第2729号 2009.04.13

・呉 善花 第2755号 2009.04.21

☆日本の社会福祉の弱点について

原 慶子 第1956号 2009.12.09 第1958号 12/10 第2007号 12/22 第2025号 12/26

・三富紀敬 第2759号 2009.04.21

☆介護の本質について

藤本一司 第2839号 2009.05.10

第2887号 2009.05.19 第2917号 2009.05.24

*「事実」ではなく、お年寄りの「思い」に降り立つ

・・・一方的に、わかって「あげる」とは、私にとって「都合のいい事実」を捨て続けるということです。(『介護の倫理』p.54)

☆介護福祉士の将来について

・西村洋子+太田貞司 第3160号 2009.09.06 (おととい)

1 日本で介護をする際には、いろんな職種と家族や地域がチームを組んでやらないと対応できない。

2 その場合のチームは、誰が責任者とか「偉い」とかではなく、事例ごとに組まれる「ゆるやかな」チームである。

3 その場合の「ゆるやかなチーム」にも世話係というか幹事役は必要だ。

4 「ゆるやかなチーム」のメンバーのうち、専門職としては、介護支援専門員の受験資格を持つ多様な職種(たしか16種類ほど列挙されていた)が考えられる。

5 「ゆるやかなチーム」の中心には、本人が、世話係の筆頭格には、介護福祉士がいる場合が多い。家族や地域も重要なメンバーである。

【根拠とした考え方】

1 日本社会では、あらゆることが、「あいまい」であり、欧米の考え方と違う。

2 日本の社会福祉の一番の問題は、権利として確立していない点だ。

3 日本では、介護はすべて専門職という幻想があるが、それは間違いで、専門職以外にも家族の役割が重要だ。このことは、認知症のケアを考えるとよくわかる。

4 日本の介護を混乱させているのは、「きめつける権威」が優先されがちなことである。この場合の「きめつける権威」には、行政だけではなく、「医学的知識できめつける専門職」や「欧米の理論をそのまま日本社会に適用しようとする社会福祉学」なども含まれる。

【新しいチームメンバー】

日本における高齢者介護の進んだ実践を学んでみると、さまざまな新しい方法論を応用しようとする試みがある。

例:音楽ケア、園芸ケア、化粧ケア、レクレーション。

*例えば、「音楽療法」の場合、音楽の専門家がケアを全部背負うのではない。「ゆるやかなチーム」の一員としてそれぞれの領域に詳しいものが参加する。

【このブログのバックナンバー】

*写真の9冊を読んだ記事です。著者名、記事の整理番号、記事の日付だけをあげてあります。

☆日本の考え方が欧米とは違うことについて

・鈴木大拙 第2756号 2009.04.21

・鈴木貞美 第2059号 2009.01.01

・長谷川 櫂 第3096号 2009.07.31

・小倉紀蔵 第2729号 2009.04.13

・呉 善花 第2755号 2009.04.21

☆日本の社会福祉の弱点について

原 慶子 第1956号 2009.12.09 第1958号 12/10 第2007号 12/22 第2025号 12/26

・三富紀敬 第2759号 2009.04.21

☆介護の本質について

藤本一司 第2839号 2009.05.10

第2887号 2009.05.19 第2917号 2009.05.24

*「事実」ではなく、お年寄りの「思い」に降り立つ

・・・一方的に、わかって「あげる」とは、私にとって「都合のいい事実」を捨て続けるということです。(『介護の倫理』p.54)

☆介護福祉士の将来について

・西村洋子+太田貞司 第3160号 2009.09.06 (おととい)

境界線を明確にすることによって、かえって失われるものが多いように思います。

「あいまい」であることは、決して否定的なことではなくて、

稔り豊かなコラボレーションを可能にする鍵になりうるということ、

そのように私も思います。

先生の蔵書の一冊の中に、拙著を入れて下さって、いつもながらですけれど、心から幸せです。

コメントありがとうございました。

鈴木大拙はじめ

日本的なものの考え方が

国際社会と対峙して

えたひとつの教訓を

介護の世界にも持ち込もうと

飛躍しましたが

藤本さんのコメントをいただき

希望をもった次第です。