2020年1月21日「大和七福八宝めぐり」二日目

【長谷寺(大黒天)篇】

今日は、奈良「大和七福八宝めぐり」の二日目。

昨日は午後に到着したので、「當麻寺中之坊 布袋尊」と「朝護孫子寺 毘沙門天」の二か所しか回っていないので、今日は精力的に動き回って、残りの6か所をめぐる予定。

今日も橿原神宮前駅のコインロッカーに荷物を預け、大和八木駅乗り継ぎで長谷寺駅に向かう。

<近鉄 長谷寺駅>

8:16 予定より早く長谷寺駅に到着。

駅前には、珍しく空車のタクシーが1台待機していた。

長谷寺までは徒歩で17、18分の距離なので、歩いて向かう。

門前町は、まだ朝が早いのでお土産屋などはシャッターが下りている。

人影がないので、急ぎ足で通過。

<奈良県桜井市初瀬 大和國 長谷寺>

8:32 長谷寺の仁王門前に到着。

参拝入山受付は冬場は9:00からなのでどうしようかと思っていたら、掃除をしていた係りのオネエサンが親切に入れてくれた。

一番乗りかと思ったが、ほかにも既に入山している人がいるようで、地元の方々が早朝のお参りに来ているのかもしれない。

長谷寺は真言宗豊山派の総本山。

創建は奈良時代、8世紀前半とかなりの古刹。

<登廊(のぼりろう)>

入口の仁王門から本堂までは399段の屋根付き階段を上る。

ずいぶん前に、この登廊のボンボリに灯が入っている風景を撮影しようと思い夕方来たことがある。閉山時間まで粘ったが、結局、省エネということで点かなかったという苦い思い出がある。

登廊の脇には、「わらがこい」された冬ボタンが並んでいたが、花はほぼ終わりかけ。

4月下旬〜5月上旬は、7,000株と言われる牡丹が満開になり、古くから「花の御寺」と言われている。長谷寺には確か4回目の参拝になるが、花の季節は混雑するので来たことがない。

8分ほど階段を上り、本堂に到着。

清水寺と同じく懸造(かけづくり、舞台造)になっている。

<本堂正面の舞台>

舞台からは、本尊の十一面観音立像も拝むことが、眺めも絶景。

<大悲閣 観音堂>

<五重塔>

<本堂入り口>

<御本尊 十一面観世音菩薩立像>

まずご本尊にお参り。以前、特別拝観に来て、観音様の足をスリスリしながらお参りしたことがある。足元から仰ぐ観音様は、巨大でした。

そのまま本堂を抜けてお目当ての「大黒堂」へ向かう。

<大黒堂 長谷大黒天>

大黒様へお参りが終わったところで9:00となり、向かい側の御朱印所が開いたので、さっそくお願いした。

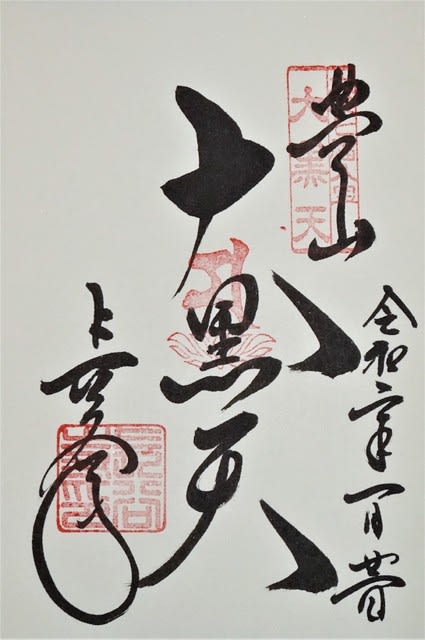

<「大和七福八宝めぐり」の大黒天の御朱印>

若いオネエさんでしたが、見事なものです。

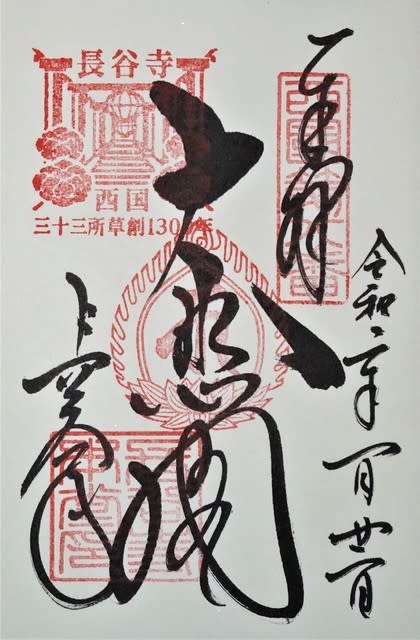

<新春限定御朱印 長谷大黒天>

<「大悲閣」(観音堂)の御朱印>

大黒堂と本堂で御朱印をいただき、境内の東の奥にある「日限地蔵」を参拝したところで時間切れ。

今日中にあと5か所回らなければならないので、そろそろ下山。

<長谷寺駅のコインロッカー>

長谷寺駅に戻り、大阪上本町行き急行に乗るためトンネル通路(1番ホームから2番ホームへ)を歩いていたら、コインロッカーを発見。

以前はなかったハズだ・・・。(駅の向かい側に錆び付いたロッカーは今でもあるが・・)

長谷寺駅から長谷寺までは、急で入り組んだ坂道をかなり(18分)歩かなければならないので、電車で来た観光客は助かると思う。ただし、コイン式のコインロッカーで、小型は少なく、中型と大型が多い。

10:01 急行に乗って、桜井駅に向かう。次は、談山神社(福禄寿)。

・・・【談山神社篇】につづく

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます