2 0 1 6 年 9 月 1 5 日 ( 木 )

午 前 9 時 4 6 分

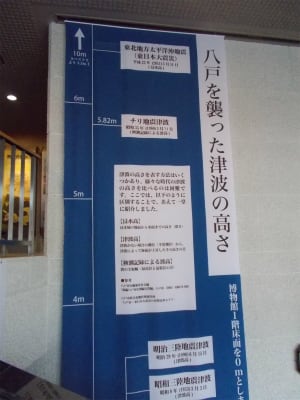

青 森 県 八 戸 市

史 跡 根 城 の 広 場

八戸市博物館

八戸市博物館で手荷物をコインロッカーに預け、予備知識を学んだ末、ようやく根城の登城に向かいます。

旧八戸城東門

旧八戸城東門【八戸市指定文化財】。

この先が

史跡根城の広場となっています。

いざ、往かん!

するとひとりの女性が話しかけてきました。

「ガイドはいかがですか? 無料でやっているのですが・・・」

その語り口は明らかに南部訛り、齢は50代後半であろう淑女の申し出に、私は何の異論もありません。

喜んでご同行を願うこととしました。ただし・・・

私『少々時間が限られているもので・・・』

淑女「どれくらいですか?」

この日は、根城を登城したのちに

弘前城に向かう予定。

弘前には午後3時前には到着しておきたいので、逆算すると根城の最寄りの

根城・博物館前バス停11時24分発のバスに間に合うようにしたいところ。

登城の後に博物館で荷物を回収する時間を考えると、根城を周遊できる時間は・・・

私『1時間強くらいでしょうか』

淑女「1時間ですか? わかりました。少々駆け足になりますね」

ここに淑女とめぐる史跡根城の広場の段、開幕。

(さすがに

仇敵?にあたる「弘前」の名は伏せました)

旧八戸城東門をくぐると、

空堀が通っていて、

東善寺館

東善寺館と呼ばれる曲輪に入ります。

広場はとてもよく復元、整備されています。

このあたりには梅、桃などの果実のなる木や、薬効のある草木が植わっていたようです。

現在もそれらの樹木、草木が植えられています。

ハナショウブが植えられている空堀を渡ると、

中館と呼ばれる曲輪へ。

この曲輪に限らず、広場内には多くのシダレザクラが植えられています。

淑女によると、これらの桜は山梨県にある日蓮宗の総本山・

身延山久遠寺から贈られたそうです。

日蓮宗の開祖・

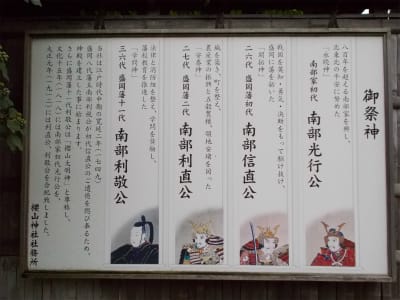

日蓮が佐渡への流刑を解かれ、鎌倉へ戻ったおり、南部氏の始祖・

南部光行の三男・

南部実長により迎えられ、身延山に久遠寺を創建しました。

実長は根城南部氏の祖とされ、自らも日蓮宗に改宗しました。

博物館前に立っている銅像の

南部師行は、実長の家系に養子として入り、これを継いだものとされています。

(諸説あり。師行と実長との家系にはつながりがない、とする説もあります)

深めの空堀の先が

本丸です。

ここから先が有料で、入城料は250円。

博物館との共通券は400円となっていて、私はすでに共通券を購入済みなので、淑女とともにそのまま入っていきます。

本丸をはじめとする各曲輪は空堀で囲まれていて、防御力を上げているほかに、自軍の騎馬隊を走らせて敵軍に奇襲をかけることもできるようになっていました。

本丸と中館の間には

木橋【復元】が架けられ、当時はそれを使って行き来しました。

木橋の先にある

東門【復元】が、本丸への正門とされていました。

現在は土橋が造成されていて、ここから本丸に入れます。

本丸の入口にある南部家家紋の案内板より。

南部家は甲斐源氏(武田氏)の庶流であることから、当初は左の

「武田菱」を用いていました。

そして室町時代以降用いられているのが

「南部鶴(向かい鶴)」です。

「南部鶴」が家紋になった由来は諸説ありますが・・・

応永18年(1411年)、隣国出羽(秋田)の安東氏が攻め込んできました。

三戸南部家の南部守行は、根城南部家の光経に命じ、迎え撃つこととしました。

光経は仙北に向けて出陣し、安東勢と対峙しますが、なかなか手強く容易に打ち破れません。

そこで、出羽国(山形)の霊山・湯殿山で七日七晩、味方の勝利を一心に祈願しました。

満願の夜、光経は不思議な夢を見ました。

それは、二羽の鶴が山の上を飛んでいる夢でした。

「鶴は長生きのめでたい鳥、命永らえて勝利を勝ち取るとの夢のお告げである!」

光経は全軍に決戦を指示しました。

すると不思議なことに、戦場の空に夢で見たような二羽の鶴が現れたのです。

これで南部軍の士気は大いに高まり、大勝利を収めることができました。

この勝利を記念して、これ以降南部家では二羽の鶴を表す「向かい鶴」の家紋を使うようになったといいます。

淑女がそう話すと、私にひとつの問いを与えてきました。

「『向かい鶴』の左右の鶴は、1ヶ所だけ異なるところがあります。それはどこでしょう?」

私は1分たっても見つけることができずに降参、

「サイゼリヤの間違い探しより難しい(>_<)」と思いました。

正解はのちほどお伝えしましょう。

淑女のガイドがとてもわかりやすく、私も多少予習して知識をかじってきたため話は弾み、本丸到達は登城開始から35分経過していました。

本丸に入ると、正面に建っているのが

主殿【復元】。

来客の接待や、儀式などの公的行事が行われていた場所で、普段はあまり使用されなかったのだとか。

しかしながらここではまだ立ち入らず、主殿の脇にある・・・

上馬屋

上馬屋から淑女の解説が始まります。

南部といえば、馬。

騎馬隊といえば、武田。・・・・・・いえいえ南部も勇猛な騎馬隊で知られていました。

武田家の庶流である南部家も、もとは馬産地である甲斐国(山梨県)を本拠地としていました。

南北朝時代、

南部師行は

北畠顕家に従い奥州に下り、根城を築城しました。

甲斐国同様、根城周辺も馬産地であったため、馬繁殖のノウハウを有していたであろう南部氏を顕家が配置したといいます。

一戸、二戸、三戸、四戸はなくて、五戸、六戸、七戸、八戸、九戸はすべて馬牧場の番号から由来しているそうです。

そして馬小屋の中にいる当時の馬。

体躯は大きくなく、動物園で乗れるポニーのようなサイズ。

それでいながら面長だったそうです。

淑女による馬の解説が終わり、次は主殿の中へ。

この主殿の復元に八戸市は相当力を入れたようで、材木も良質のものを取り寄せ、何億円もの費用をかけたのだとか。

「そんなところに税金を使うなら云々」とちょっとだけ毒を吐く淑女とともに中に入ります。

まずは

詰の間。

来客の応対をする人が詰めていた場所だそうです。

いろりに吊り下げられているのは、ご当地らしく

南部鉄器のようですね。

縁

縁と呼ばれる廊下には採光のための窓があります。

窓はこのように板をせり上げて開けていました。

さらにこの窓、下の板も外れるようになっていて、非常時には板を外して逃走できるという仕掛けになっていました。

窓から外を眺めます。

正面の立木の向こう側には

常御殿跡の柱、左奥は

板蔵【復元】、右奥には

工房【復元】が建っていました。

板蔵は一門が使用する道具や衣類を納めた蔵だったそうです。

また工房では武具を製作していたようです。

ふたたび主殿の中。詰の間の隣りは

茶の間です。

その名のとおり、来客に茶を立ててもてなす部屋だったようです。

なんの変哲もない段差ですが、さすがはガイドの淑女、ここでも解説。

ここから先は高い身分の者しか入れなかったといいます。

そして段差の先にあるのが・・・

二の間

二の間です。

ここで控えていらっしゃる方は、お隣の広間で儀式の最中であるために、変事に備えて待機しているようです。

先ほどの茶の間と、二の間の天井を比べてみましょう。

右の画像である二の間の天井の方がしっかりとした造りになっています。

ここにも身分差が顕れているようです。

儀式が開かれている

広間です。

ここでは

「武事始め」と呼ばれる正月十一日の儀式を再現しています。

手前に着座する6名は、それぞれの曲輪にある館の主、いわば家老にあたる者たちです。

そしてひとりだけ甲冑をまとって当主にかしずいている者は

「年男」で、淑女によると前年の「MVP」が宴に呼ばれ、当主より栄典を受けていたのだそうです。

奥に座る当主は、

八戸政栄。

八戸政栄(南部政義)は、戦国時代末期の根城南部家当主です。

このころの三戸南部家は南部晴政が当主で、南部家は最盛期を迎えていました。

「三日月の 丸くなるまで 南部領」と謳われたのもこのころです。

しかし晴政には子ができず、娘を叔父の子・石川信直と一族・九戸実親に嫁がせました。

そして信直が後継者と目されていましたが、ここで晴政に嫡男・晴継が生まれました。

そうなると晴政にとって信直は邪魔な存在となってきました。

信直の妻(晴政の娘)が先に死ぬと、いよいよ信直の立場は微妙なものになっていき、両者の関係は険悪なものになっていきました。

(この合間をぬって津軽を奪い独立したのが、後の弘前藩主・大浦(津軽)為信です)

このとき八戸政栄は、信直の境遇を哀れに思い、信直を根城に匿ったそうです。

南部晴政が死ぬと、嫡男・晴継が後継となりますが、晴継は直後に病死してしまいました。

これは病死のほか、石川信直による暗殺説、九戸氏による暗殺説があります。

(さらに一説では、信直が晴政・晴継父子ともども攻め滅ぼしたというものもあります)

南部家を誰が継ぐか。

これをめぐり、晴政のふたりの娘婿が争うこととなりますが、八戸政栄は石川信直を推し、信直が当主に就きました。

信直は南部家を代表して、関白・豊臣秀吉に面会し、秀吉は信直を南部家の大名と認めました。

八戸政栄はこのとき留守を任されていましたが、これにより政栄をはじめ他の南部一族は信直の臣下に組み込まれることとなりました。

これを良しとしない九戸政実・実親兄弟は、南部家からの独立を画策して挙兵しますが、豊臣の大軍に攻められ滅亡しました。

以後、政栄は信直とその子・利直をよく補佐したといいます。

慶長15年(1610年)に死去。

さて儀式での食事はというと・・・

御前に鏡餅も供えられているし、餅なんだろうな~と思ったら、そうではないとのこと。

淑女によれば、餅は貴重品であったので、滅多には食べられなかったそうです。

じゃあこの味噌汁に入っているものは何かというと、

豆腐だそうな。

味噌汁の隣りの白い直方体は、これも餅ではなくて

生の大根なんだとか。

あとは

煎り大豆と黒い何かと、酒。

とても質素なものだったといいます。

主君・政栄より栄典を受ける「年男」。

前年の勲功から毎年ひとり選ばれ、「武事始め」では甲冑をまとうのが通例であったといいます。

広間を去り、その裏手にある細長い

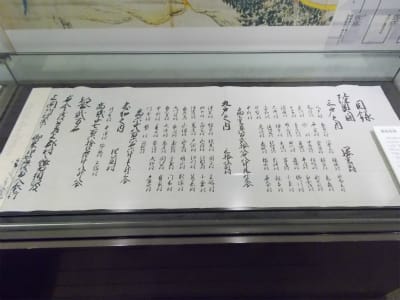

重宝の間へ。

その名のとおり、南部家に伝わる家宝をしまっていた部屋のようですが、現在は当然そのようなものはなく、写真板だけです。

左は

赤絲威鎧(兜、大袖付)【国宝】で、鎌倉時代末期の甲冑です。

大袖と兜の金物装飾から

「菊一文字の鎧」とも呼ばれています。

右は

白絲威褄取鎧(兜、大袖付)【国宝】で、こちらは南北朝時代の甲冑。

南部信光が

後村上天皇から拝領したものといわれています。

そして2領の甲冑はいずれも八戸市内の

櫛引八幡宮に奉納されています。

主殿最後の間は

祈祷の間。

根城には

東善寺があり、その住職が祈祷を行った部屋とされています。

主殿の外に出ました。

時刻は午前10時59分、そろそろ時間がなくなってきました。

淑女もそれを察し、解説は駆け足になってきます。

主殿の南側、

常御殿跡と、

工房【復元】です。

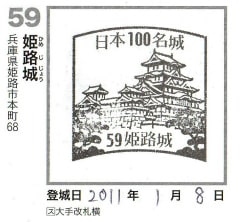

100名城スタンプは、常御殿跡の柱と、工房、主殿を絵柄にしているようです。

本丸南端の建物は

板蔵【復元】。

主殿の脇にある

縄文時代にもあったようなコレは、

納屋【復元】。

米、味噌、梅漬けなどの食料が保管されていたそうです。

かの竪穴式住居のごとく地面を掘り下げており、これにより中が涼しくなるという効果があるそうです。

根城の本丸は半分程度しか回っていなかったのですが、次の目的地のために時間が差し迫っており、泣く泣く根城の登城を終了とさせていただきました。

詳細にガイドしてくれた淑女とともに、八戸市博物館まで戻ります。

根城の広場の入口である旧八戸城東門まで戻ったところで、淑女が突如商売モードに。

100円で手作りのしおりを売っているとのこと。

あれだけ熱心にガイドしてくださった淑女を、私が無下に扱うことはできるわけはなく、感謝の気持ちを込めて100円を寄付させていただきました。

博物館にて手荷物を回収。

そして退出する刹那、

誰だい、あんたは!?

誰だい、あんたは!?

ゆる~いお姿の彼を詮索することなく、バス停まで急いだのでした。

さて、淑女の問題の答えです。

鶴のくちばしを見てください。もうおわかりですね。

右の鶴はくちばしが開いているのです。

(※私が準備した資料はこちら ⇒

(※私が準備した資料はこちら ⇒