JR根室駅から、

レンタサイクル「黒雲」にまたがり約11km。

ノツカマフチャシ跡【国指定史跡】の入口まで到達しましたが、

草ぼうぼうの小路に恐れをなし、

遠目で見て終了!・・・という醜態をさらしてしまった私。

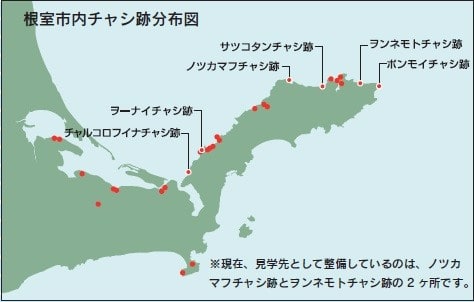

(根室市観光協会のサイト(ヲンネモトチャシ跡・ノツカマフチャシ跡 詳細MAP)【PDFファイル】より引用)

さらに東にあるヲンネモトチャシ跡【国指定史跡】をめざして、ちゃりんこ旅を再開します。

ヲンネモトチャシへ向かう途中にもチャシ跡があるので、なるべく取りこぼしのないよう地図と照らし合わせつつ進んでいきます。

荒涼とした原野の中を、東の果てまで伸びている北海道道35号・根室半島線。

そして突如現れる、

返せ! 北方領土のかわいらしい意見広告。

そんなんじゃプーさんになめられちゃうんじゃねぇのか?

それに北方領土を不法占拠しているのはロシアなんだから、こういう主張こそロシア語も併記すべきでは?

「返せ!北方領土」へのツッコミを誰もいない空の下でつぶやきながら、進むこと約5km。

海沿いの小さな集落が見えてきました。

向こうに見える、海に突き出ているのはサンコタン岬というそうです。

サンコタン橋という橋を渡ります。

流れているのはサンコタン川という小さな川。

湿原に流れる小さな川と、雄大なる根室湾。

後から調べたところ、この付近にはサンコタンチャシ【国指定史跡】があったそうです。

サンコタンチャシの跡地はこのあたりらしいです。

さらに東に進み、本土最東端・納沙布岬まで7.5km。

進行方向右手に、湿原に囲まれた沼地が見えてきました。

ここでちゃりんこライダーの私にとって、悲しいお知らせ。

歩行者なんてほぼ皆無であるにもかかわらず整備されていた歩道が、ここで途絶えてしまいました。

北海道はドライバーがスピードを出しまくるゆえに事故が多い、というイメージを抱いている私にとっては、ここから緊張の時間をむかえます。

数分おきに通る自動車の動きに注意しつつ、東をめざして進みます。

広めの川が現れます。

いや、広い沼が川となって出ていますね。

この川にかかる赤い橋を渡ることになりそうです。

進行方向左側。

小さな灯台のあたりが河口となっているようです。

赤い橋は、協力橋というそうです。

ネーミングの由来はわかりません・・・・・・日本人とアイヌ人が協力してかけた橋なんでしょうか。

勝手な想像をめぐらしつつ、橋を渡ります。

先ほどから見えていた水場は、トウサムポロ沼というそうです。

協力橋から、進行方向左手を望みます。

トウサムポロ沼は、その水路が直接根室湾に通じており、淡水と海水の混じる汽水湖ということになります。

反対側。

北海道でないと見られない、水と緑の雄大な景色。

手前には、漁撈用の小舟でしょうか。

汽水湖といえば良い漁場となるのですが、このトウサムポロ沼一帯は禁漁区域になっているようです。

雄大な景色をもう一度。

地図を見ると、このあたりはチャシ跡が密集している地域・・・ということは、沼のむこうのモッコリがチャシなのでは!?

こんな具合で進んできました。

この記事を執筆した時に確認したところ・・・

協力橋をちょうど渡ったあたりに、トウサムポロ2号チャシ跡、

灯台の立つ埠頭の対岸に、トウシャム2号チャシ跡(トーサムポロR1西チャシ跡)【国指定史跡】、

協力橋からさらに上流側にトウシャム1号チャシ跡、

漁港のすぐそばにヒリヲカタチャシ跡【国指定史跡】があるようです。

チャシ跡が集中するトウサムポロ沼を過ぎると、

ほどなく歩道は復活。

少し進んだところにある、とあるバス停。

停留所名はとくになく、「スクールバス専用」と表示されているだけ。

そしてその時刻が、7時15分の1本だけ!

みうらじゅん氏のいう「地獄表」が掲載されています。

(※氏のいう「地獄表」とは、地獄にはまって出られないくらいのおそろしく本数の少ない時刻表をいうそうです)

行き先は

さらに進むと、

遠くの彼方に望郷の塔(オーロラタワー)が見えてきました。

本土最東端・納沙布岬に近づいてきています。

再び小規模な「返せ!北方領土」コール。

協力橋から約1.5km。

ヲンネモトチャシ跡の方向を示す看板が現れました!

ここで県道35号を外れます。

漁港のある集落が見えてきました。

このあたりは温根元地区というそうです。

漁港が近くなってきたところで、ヲンネモトチャシ跡付近の駐車場に到達しました。

【今回の行程記録】

[A}ノツカマフチャシ跡 9時53分発

サンコタン橋(サンコタンチャシ跡)・協力橋(トウサムポロ沼)経由

[B]ヲンネモトチャシ跡 10時56分着

*所要時間 1時間03分

*移動距離 約10km

ヲンネモトチャシ跡。

100名城の旅「北日本完全制覇!?」、この旅の一番の目的といっていいでしょう。

100名城の第1番にして、最難関の場所といえる地に、今回はビシッと足を踏み入れます。

チャシ跡の駐車場。

ここに「黒雲」を停めていきます。

チャシのそばには、「温根元野鳥観察舎」なる小屋があるようです。

駐車場からチャシまでは約220メートル。

立看板どおりに進めば、迷うことなく到達できます。

草地の中を、チャシへと続く砂利道がのびています。

砂利道のつき当たりに、案内板が設置されています。

チャシ跡は、アイヌ文化期(13~19世紀)の砦跡とされていますが、チャシ跡の築造は18世紀までとされています。

砦のほかにも見張場、整地、祭祀場などの使われ方をしたようで、その規模や形状は様々です。

北海道内には500ヶ所以上のチャシ跡が確認されています。

根室市内にはチャシ跡が32ヶ所現存していて、そのほとんどが根室湾を臨む海岸段丘上に造られています。

根室半島チャシ跡群は保存状態が良好なこと、分泌密度が高いこと、寛政元年(1789年)のクナシリ・メナシの戦いと関連性が高いことから、24ヶ所のチャシ跡が昭和58年に国指定の史跡となっています。

ヲンネモトチャシ跡は、湾に突出した岬の上に盛り土を行い、壕で区画し、盛り土の頂上に平坦面を2ヶ所造り出しています。

近隣の温根元漁港から側面を見ると「お供え餅」のように見え、形の良好なチャシ跡として知られています。

(案内看板の記述を編集して記載)

案内看板の丁字路を右に曲がると、ヲンネモトチャシ跡へと続きます。

もとの地面からは、約2メートルほどの高低差があります。

現在は階段が据えられていて、それを上ると史跡区域内のチャシ跡に入ります。

チャシに上りました。

根室湾と温根元漁港を望むことができます。

チャシ自体は、荒れるに任せた草地です。

私のような観光客がよく来るためか、踏み分け道がくっきりとできています。

チャシの中腹部。

少々見づらいですが、先端部との間にくぼみがあります。

先端部とを分ける壕です。

チャシ先端部。

案内板の記述どおり、地表はなめらかな平坦面で造成されています。

先端に立つ標柱。

先端部からさらに海側には、三角形の区画があるようです。

あまりにも草ぼうぼうなので、私は立ち入りませんでしたが。

チャシの先端部から、本土最東端の納沙布岬方面を望みます。

方向を変えて、根室湾の沖合に浮かぶ小島を眺めます。

この日はよく見えませんでしたが、天気が良ければはるか国後島まで見えるようです。

私の旅も、いよいよ最果ての地に来たんだなぁ・・・・・・。

しばし感慨にふけっていました。

いったん駐車場に戻りました。

今度は側面からヲンネモトチャシを眺めます。

案内板には「歯舞漁港」とありますが、こちらが温根元漁港。

歯舞漁港は太平洋側にあるので、この看板は間違っているのではないでしょうか?

温根元漁港の入口。

こちらの看板はきっちり「温根元漁港」と表示されています。

ますます「歯舞漁港」がナゾです。

漁船が居並ぶ中を突き進んでいきます。

当時は漁も終わったのか誰もいませんでしたが、まさに漁師たちの仕事場を正面切って突き進む格好になります。

くれぐれも漁師さんの仕事の邪魔はしないように注意したいところです。

側面からのヲンネモトチャシ跡です。

潮位がやや引き気味であるためか、書籍でもおなじみの姿とはちょっと違うかな。

100名城スタンプの絵柄も、側面のヲオネモトチャシ跡です。

スタンプの方も、潮位は満ち潮のようですね(^_^;)

午前11時26分、温根元漁港を出ました。

日本最東端の登城は、これにて終了。