祭神は熱田大神宮との伝承で、通常より横長の社殿なのは、

熱田の五柱の神座を置くためと考えられることから、

中央は熱田社で良いと思われます。

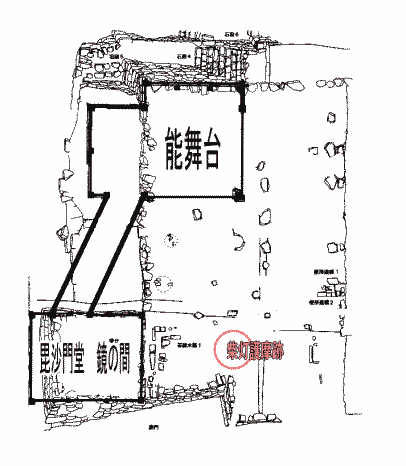

問題なのが南側の”石組遺構1”で、記録には

梁行3尺・桁行□尺6寸の鎮守社、と書かれているのだが、

現在この場所には、(発掘調査報告書P15)

「宝篋印塔の台座が置かれている」

火災の後、見寺はこの場所から移転するので、

石が据えられたのは、火災の前の可能性が高く、

この”宝篋印塔の台座”に被せるような形で、

鎮守社が置かれていたと考えられます。

ところで、この石は本当に”宝篋印塔の台座”なのでしょうか?

3月の説明会の時に、現物を見て来たのですが、

側面に格狭間が彫られてはいるものの、石の上部は平らで、

滋賀県に現存する宝篋印塔の台座は、調べた限り、

台座が、上部の段形や蓮華座と一体になっている形なので、

これは宝篋印塔ではなく、宝塔か層塔の台座であると思われます。

では、宝塔か層塔のどちらかというと、

本尊が一字金輪仏頂尊なので、

須彌壇前の大壇に宝塔が置かれていたであろうから、

この場所は、本堂に対し三重塔と対になる形で、

層塔が置かれていたと考えます。

熱田社の本地仏は大日如来であり、

三重塔の来迎壁には金剛界の大日如来が描かれているので、

創建時、ここにあった層塔は、

月輪内に、胎蔵界五仏の種子の書かれた塔身を持つ、

胎蔵界の大日如来を表すものであったと考えられます。

その後、秀吉の頃の近畿地方の大地震により、

見寺周辺部の、盛り土の厚かった部分が変形して、

重心が不安定な層塔が崩壊し、

秀頼の修複時に、鎮守社が置かれたものではないでしょうか、

秀頼の修複時に、あらたに置かれたとすれば、

祭神についての伝承は残っていないようなので、

江戸時代には禁忌であった、豊国大明神が

秘かに祭られていたのではなかったかと思います。