今回も前回の東福寺南明院に続いて、卵塔と自然石の墓について別の例をあげてみます。

品川にある東海寺の大山墓地には、

江戸初期の僧である沢庵和尚の墓があります。

この墓は、門と竹垣で囲われた中に、石敷きの参道が延びて、灯篭と花立、

石の香炉が置かれ、石の柵で囲われた中心に、自然石が置かれています。

どうしてこのような変わった形になったのかと言うと、沢庵和尚の遺言に理由があります。

ということで、大仙院文書より、沢庵和尚の遺言。

———————————————————————————————————

澤庵和尚遺戒寫

老僧遺戒之条々

一、我無嗣法之弟子、老僧身後、若萬一称我弟子於有者、是法賊也、報干官可處大罪矣、

【一、私に法を継ぐ弟子はない。私の死後、もし沢庵の弟子と名乗る者があったら、それは法の賊である。官に告げて 厳罰にせよ。】

一、我無嗣法弟子、則有誰成主而可受賓禮乎哉、自佗宗共為諷經可有來臨、當寺之首座一人出門外、遂理可奉還之、不可請入干内矣、

【一、私に法を継ぐ弟子はない。従って、弔問を受けるべき喪主になる者はいない。自宗他宗とも読経に来る者があれば、当寺の首座は一人で門外に出て、事の理由を述べて帰らせること。内に招き入れてはならない。】

一、老僧存命中、還衣鉢於先師塔、則我只黒衣之一懶衲也、

【一、私は生きている内に、衣鉢(嗣法のしるし)を先師の塔に返した。従って私はボロを纏った黒衣の僧に過ぎぬ。】

一、我身後、不可掛紫衣書像、以一圓相代眞者也、華燭爐可任意矣、

【一、私の死後、紫衣を纏った私の画像を掛けてはならない。一つの丸を書いて肖像の代りとせよ。花や灯明、香炉は自由にしてよい。】

一、鉢盂供具、一切不可備矣、

【一、鉢盂(はつう食事用の鉄製の鉢)など供物は一切してはならぬ。】

一、有志者、袖香合以只可焼一炷、是其人之志也、非干我事矣、

【一、志のある者は、持参の香合(こうごう)で香1本を立てればよい。これはその人の心で、私には関係ない。】

一、称香典、可有相應之携、雖芥子許不可収納之、遂理即時可返進之、法中俗家皆如件、

【一、香典と称して持って来たら、どんなに少なくても受け取らず、すぐに返せ、寺でも俗人でも受け取らないこと。】

一、我身後、不可受禪師號等矣、

【一、私の死後、禅師号を受けてはならぬ。】

一、本寺祖堂入牌之儀、不致之、若萬一欲遂自己之志者可有営之、竊取彼牌可焼却、此人尤可懇志干我之人矣、

【一、本寺の祖師堂に位牌を祀ってはならない。もし万一、各自の志でまつる者があれば、位牌を窃盗して焼き捨てよ。この人こそ私に最も親切な方である。】

一、本山在寺の諸長老迁化時、必有一山之施齋、我退本寺捨身於荒蕩、本寺之經営都不知之、施齋必不可致之、兼所存也、非今日之思矣、

【一、大徳寺にいる長老の遷化の時は、必ず一山をあげての御斎(おとき)がある。私は大徳寺を退いて身を荒野に捨てた者、本寺の営みなど一切存ぜぬこと。御斎は行ってはならない。これは前から考えていたことで、今思いついたのではない。】

一、連年有人寫予眞請讃、各加一語返、是寫結縁助人之志而已、

【いつも、画や肖像、禅語を求める人には、こう言って返した、人を助ける志があればそれが仏との結縁だ。】

一、為僧人望道號、是又為結縁授之、俗家男女亦同、右結縁一法也、与嗣法之人之號雲泥異也、若萬一以道號・眞賛之語称印可者可有之、啓干官以可行罪矣、

【僧侶や一般人が戒名を望むのは、仏に対する結縁の方法ではあるが、法を継ぐことと戒名には雲泥の差があるものであるから、もし万一戒名や賛を書いたり印可を与えると称する者がいたら、官に告げて罰せよ。】

一、老僧身相不可為烟、夜中潜擔将去、於人之不知野外、深掘地埋之、以芝草可蓋之、不可為塚形、可令如平地、之佗日欲令不得尋也、侍我左右二三子、再不可詣其所、矣、

【一、私の身を火葬にしてはならない。夜中ひそかに担ぎ出し、人知れぬ野外に深く地を掘って埋め、芝草で覆い、塚の形を造らず平地にせよ。後で探し出すことが出来ないようにするためである。身の回りを世話してくれた二、三名も二度とその場所に詣でてはならない。】

一、我息已絶、則於夜速可送干野外、若又晝、則不称死而密待夜可送之、為僧者、晃・玖二人外不可遂行、送去帰來而後、一衆香拝珍重、雖大悲呪於机前不可誦之、

【一、我が息がすでに絶えたなら、夜間であれば速やかに野外に送れ。もし昼間なら死んだと言わず秘密にして、夜を待って送れ。僧は晃と玖の二人の他はいらない。埋葬から帰って来たら香を焚き拝をするのは結構だが、たとえ大悲呪であっても、経を読誦してはならない。

一、寺中寺外不可立石塔、先師春浦和尚之偈曰、本身無舍利、臭骨一堆灰、掘地深埋處、青山絶點埃、思之念之、

【一、寺の内外に石塔を立ててはならない。先師の春浦(しゅんぽ)和尚の偈(悟りの境地を表現する漢詩)に、

本身無舎利 本身に舎利無し

臭骨一堆灰 しゅうこついったいの灰

掘地深埋処 地を掘って深く埋む処

青山点埃絶 せいざんてんあいを絶す

というものがある。この偈を念じてこの意味を考えなさい。】

一、称年忌殊不致經営、只可為月忌之思、遠忌尤不可掛心頭、或五十日後の吊慰者、俗家之葬紀也、法中強不為之而已、

【一、年忌法要を営んではならない。ただ毎月の命日に思うだけにせよ。遠忌法要を行おうと思ってはならず、また、五十日後のとむらいは俗家の葬法であるから僧侶が行ってはならない。】

右澤庵尊宿遺戒十六條、在東海製之、其上座春澤和尚所筆、法鑑老人得之稲葉侍従泰應居士、今茲元禄戊寅之秋、大心義統寄付干尊宿所剏祥雲精舍

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

この遺言によると、沢庵和尚の希望は、全く痕跡を残さないようにしたかったようですが、

残された弟子、(沢庵和尚はそんなものは居ないと称していますが、現実には、一般的にいって弟子にあたる人物は存在しているので、)それらの弟子としては、師の墓をそんなに粗末にしたくは無いわけで、”一休さんのとんち”なみの解決策がとられています。

『塚の形を作らず平地にせよ』

『寺の内外に石塔を立ててはならぬ』

ということなので、自然石を横に重ねて置けば、石塔を立てているわけではなく、塚の形さえ作らなければ、石柵で囲い、石灯篭や花立、香爐や参道、竹垣に門を作っても、遺言の文字には反していない事になります。

さて、東海寺の初代住職は、そうとうな過激思想の持ち主でしたが、

その後はだんだん普通に近づいて行きます。

沢庵和尚の墓の隣には、台座に自然石を乗せただけの墓がありますが、

三種類が記録された信長の墓の内、卵塔と現在の自然石の形態は、同じ墓石の改修前と改修後の姿であると思われるので、ここでは自然石と卵塔の墓について例を挙げて説明します。

三種類が記録された信長の墓の内、卵塔と現在の自然石の形態は、同じ墓石の改修前と改修後の姿であると思われるので、ここでは自然石と卵塔の墓について例を挙げて説明します。

東福寺三門二階の天井や梁には、室町時代の画僧、明兆の画いた絵が残っています。この明兆さんは、東福寺塔頭南端にある南明院の二代目住職で、淡路に生まれ、北宋の李龍明の画法を学び、寺院専属の画家として活躍した人物で、僧侶としての位は仏殿の管理を務める殿主であったために兆殿主とも呼ばれています。

三門公開の時の説明の人から、明兆さんの墓が南明院の南にある墓地に残っていると聞いて、お墓参りに行ってみました。

南明院は、東福寺南門(六波羅門)を出て南に歩いて行くと道が上下に分岐している所にあります。

この南明院の裏の墓地に回ると、秀吉の妹で徳川家康に嫁いだ朝日姫の墓が建っています。

この墓は、上下で石の質が違うので、元は上部の五輪塔だけが地面に据えられていたものが、改修の際に下の台座が付け加えられたものと思われます。

墓地を改修する場合、このように元の墓石を立派に見せるために台座が付け加えられる事はよくあるので、安土城にある信長の墓も、亀甲積の二重の台座部分は、天保年間の改修の時に付け加えられた物である可能性が指摘できます。

さて、その南明院を出て、分岐の下の道に入り住宅地の中を下って行くと、T字路に突き当たります。

このT字路を左(東)に曲がり、最初の角を右に曲がって坂道を上ると、住宅案内の看板が道端に立っています。

この案内看板に書かれている藤原俊成卿墓所、というのが南明院の墓地で、この中に明兆さんのお墓もあります。 昔の記録には南明院南の山林の中にあると書かれているのですが、現在では完全に住宅地のまんなかのような場所にあります。

入口には案内の石碑が立っていますが、これが無かったら完全に民家の入口としか思えない場所です。

安土城、伝二の丸跡にある信長の墓は、

亀甲積で作られた二段の台座の上に、

自然石がのせられているという、

変った形をしています。

この墓が現在の形になったのは、

伝二の丸の下に立っている

護国駄都塔の裏に彫られた文から、

天保年間(1830~1843)の

改修工事によってだと

考えられるのですが、

天保の改修以前の記録をみると、

文化二(1805)年発行の

木曽路名所図会の図では、

信長の墓は五輪塔として画かれていたり、

元文二(1737)年8/5の仁正寺大守代々登山記録では、

「天主卵塔 表坂百々橋迄 裏坂江藤道筋 掃除申付ル也」

というように、信長の墓は卵塔だと書かれています。

それぞれの記録をまともに信じると、

信長の墓は、

卵塔→五輪塔→自然石

と三回形態が変えられたことになるのですが、

宗教的な考え方からいえば、

故人の身体と同じとされる墓石の形を、

改修の度に何度も変えるのは不自然ではないでしょうか?

と前から思っていた所、

二月に行った東福寺で丁度良い解決策を見つけたので、

次回は東福寺にあるお墓を紹介します。

「閣上より見下せば湖水渺々として風色いちじるし」

というように、湖の眺めが楽しめたようです。

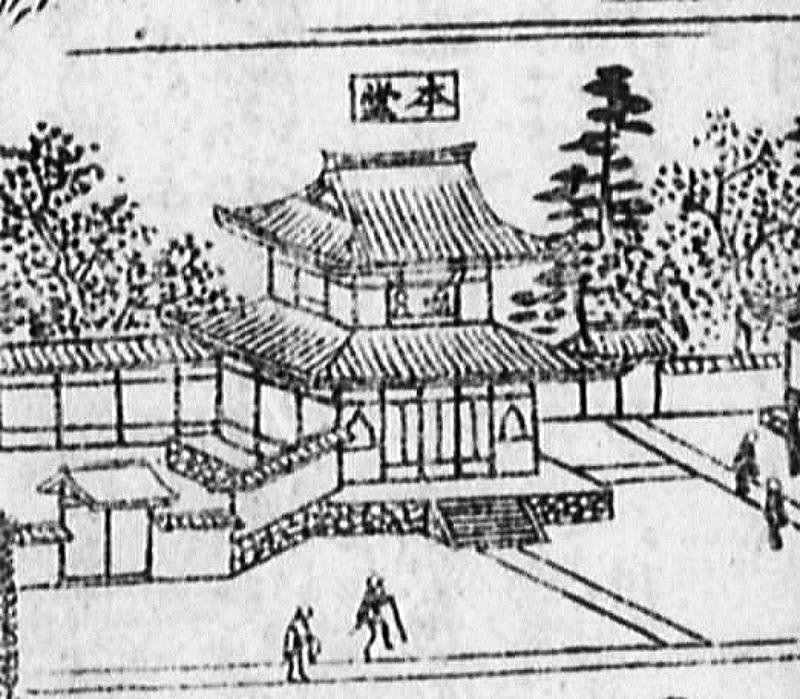

見寺本堂の位置から湖が眺められるのは、

西と北の方角になるのですが、

見寺境内絵図を見ると、本堂の西側には

梁行八間の庫裏が棟をずらす形で建てられています。

禅宗寺院の庫裏は屋根が高くそびえたつ特徴があり、

見寺文書の中でも、庫裏の二階の記事が書かれているので、

本堂より庫裏の方が2mほど地面が低い位置にあるとはいえ、

本堂二階の窓より庫裏の屋根の方が高い可能性が高く、

西側の窓の正面から湖を見る事ができないので、

湖の眺めが楽しめた見寺本堂二階の窓とは、

北側にある窓のことと考えられます。

明治時代に安土城にある見寺から売られたもので、

梵鐘の由来を記した掲額によると、

寛永二十年十月に飯田加衛門入道宗運が鋳造。

大きさは高さ5尺、口径2尺9寸、

とされているのですが、

見寺と、超光寺の鐘銘からして、

この鐘は天保二年に作ったものと考えられるので、

大阪に行ったついでに大光寺の鐘を見てきました。

口径2尺9寸ということは、現在の見寺の鐘よりも大きいので、

それだけでも天保二年の鐘だとわかるのですが、

鐘の下部の駒ノ爪の張り出しが大きいのも、新しい傾向を示しています。

非常に珍しいのが、

鐘の突き座が、縦帯と中帯の交点より下に、

別に設けられていることで、

どうしてこのようになったのか理由を考えてみると、

江戸末期の鐘にしては、中帯の位置が高すぎで、

乳の数が三段四列の48ヶと、鐘の大きさの割に少ない事から、

この鐘の作者は、

奈良~平安時代頃のデザインで鐘を作りたかったのだが、

古代の鐘のように撞座の位置を高くすると、

音の響きが悪くなる事を知っていたので、

撞座を縦帯と中帯の交点より下に別に作ったと考えられ、

もしかすると、信長の先祖の出身地とされる、

織田剣神社の梵鐘を模して作ったのかも。

その辺りはまた別の問題ですが、

とりあえず

見寺の鐘は、

寛永二十年鋳造の鐘が安土の見寺に、

天保二年鋳造の鐘が吹田の大光寺にあることがわかりました。

ということで、創建時の鐘はいまだ行方不明です。

見寺の創建時に、二階に置かれた物について、

「神々の社には、通常、日本では神体と称する石がある。

それは神像の心と実体を意味するが、安土にはそれがなく、

信長は、予自らが神体である、と言っていた。

しかし矛盾しないように、すなわち彼への礼拝が

他の偶像へのそれに劣ることがないように、

ある人物が、それにふさわしい

盆山と称せられる一個の石を持参した際、

彼は寺院の一番高所、すべての仏の上に、

一種の安置所、ないし窓のない仏龕を作り、

そこにその石を収納するように命じた。」

と書かれています。

この「窓のない仏龕」について、

秋田裕毅氏の「織田信長と安土城」P192の本の中では、

「この閣の部分は、見寺の一番高所、本尊の頭上、

窓のない部屋となり、フロイスの記述と一致する。」

と書かれ、

二階部分は窓のない部屋になっていると解釈しているのですが、

木曽路名所図会の記事では、

「閣上より見下せば湖水渺々として風色いちじるし」

と書かれるように、閣からの眺めが記載されているのですから、

二階には窓があったと考えられ、

窓のない仏龕は、部屋の中に作られていたということになります。

そこで、「窓のない仏龕」の形態について考えてみると、

わざわざ「窓のない」と説明を付けて記述しているという事は、

フロイスにとっての仏龕とは、

窓のある状態が普通であると思っていた、ということになるのですが、

ヨーロッパの大聖堂の壁龕を考えてもらえればわかるのですが、

仏龕や壁龕というものは、本来壁の窪みの部分なので、

窓の付いている壁龕というものは、ほとんど例がありません。

ほとんど例のないものを、一般的なものだと考える人はいないので、

フロイスの言う仏龕の窓とは、通常言う所の「窓」では無いと考えられます。

それでは、何を窓と考えていたかというと、語源から考えれば、

そもそも「窓」というのは壁に開けた開口部の事なので、

壁龕の入口も、壁に開けられた一種の窓と言える事になります。

壁龕の入口が常に閉ざされて開けられることが無ければ、

それは「窓(開口部)のない仏龕」と表現するのにふさわしい状態ではないでしょうか。

また仏龕というからには、基本的な形状は、

壁に開けられた開口部であると考えられ、

以上の事から、見寺二階に作られた「窓のない仏龕」とは、

和歌山県にある善福院釈迦堂のような、

来迎壁に扉が付けられ、壁の後ろ側が廚子になっている状態であれば、

資料に書かれる条件を満たすことができます。

さらに、フロイスの日本史では、

信長は仏ではなく「予自らが神体である」と言っているので、

祭祀にあたって神道の方法で行った可能性が高く、

盆山は、信長をあらわす御神体として、通常の神社の御神体と同じように、

開けられることのない扉の奥に安置されていたと考えます。

建物内部の間取りを考えているのですが、

昨年5月に、「見寺、信長像」の記事の中で、

>パンフレットには、信長像の横幅は書いてありませんでしたが、

>安置されている場所の状況から見て、

>横幅約90㎝奥行約60㎝位、だと思われます。

と、考察しましたが、

東牌堂と御霊屋周りの寸法について、いろいろ計算してみると、

信長像の奥行が50㎝以下でないと、上手く納まらない・・・・

一般的に、

霊廟に祀られる木像は、正面からの見た目が重要なので、

横幅や高さに比べて、意外と奥行が薄い場合があるのですが、

見寺の信長像はどうなのだろう?

やはり、もう一度見に行かないと、間取りの件は進まないようです。

建物内では写真撮影禁止だったので、外観だけ。

二階の扉は中央部分のみ開けられ、二重の幕で覆われていたので、

内部の照明の明るさに慣れるまでは、細かい部分が良くわからない状態でした。

通常の寺院の山門は、梁のすぐ上に鏡天井が張られていて、

天井が低い感じがするのですが、

この東福寺山門は、大仏様の技法が使われていて、

二重の梁に、化粧屋根裏で垂木があらわれていて、

中央部分にのみ鏡天井が張られています。

と説明してもよくわからないと思うので、亰の冬の旅サイトから

室町時代の応永32(1425)年に、足利義持によって再建されたものです。

午後からは泉涌寺に、

泉涌寺の舎利殿は、慶長年間に建てられた内裏の御殿を移築し、

上層部を付け足したことにより重層に変えたもの、ということです。

泉涌寺は現在、真言宗泉涌寺派総本山となっていますが、

明治以前は、天台・真言・禅・浄土の四宗兼学の道場とされ、

創建当時から中心伽藍は禅宗風に作られていたので、

舎利殿も禅宗風にするために、内裏の御殿を移築した時に、

上層部を付け足して重層にしたものと思われます。

さて、見寺境内絵図にかかれた本堂ですが、

泉涌寺の舎利殿のように、二階部分はほとんど高さが無いようにかかれています。

また、木曽路名所図会の図においても、

見寺本堂の二階の窓に、人の姿らしきものがかかれていますが、

窓から覗いているのは胸から上だけで、

頭のすぐ上に窓枠がかかれている事から、

窓の高さは一尺五寸前後位の、高さの低いものであったと考えられます。

前回までの考察で、

見寺本堂は、大池寺(青蓮寺)から移築されたものと考えましたが、

大池寺は、鎌倉時代末期に東福寺開山、聖一国師の高弟によって、

天台宗から禅宗寺院に変わっているので、

もともと大池寺にあった中世密教本堂を禅宗仏殿風にするために、

泉涌寺の舎利殿のように上層を重層に改造してもおかしくはなく、

法系は東福寺のものなので、東福寺開山堂のような二階建てにする事もあり得る事で、

また、東福寺山門のように大仏様の技法を使って建てれば、

二階の外観は禅宗仏殿風に高さを低く取っていても、

室内の高さは、外観の見た目より天井を高めに確保でき、

また、窓枠から覗くのが胸から上という事は、

胸から下は窓枠より下にあるはずで、二階の床面は、

下層の屋根が上層に取り付く位置より、低い所にあると考えられます。

甲賀市水口町にある大池寺の由来

甲賀市水口町にある大池寺の由来

---大池寺の碑文より---

「臨済宗 大池禅寺

当山は、天平年間に行基菩薩が開

創されたと伝えられている。潅漑用に

心字の池を掘り、その中央に寺を建

て、一刀三礼の作と称せられる丈六座

像の釈迦如来像を安置し、邯鄲山青蓮

寺と称して国泰安民の祈願所とされた。

南北朝元亨の頃、京都東福寺開

山聖一国師の高弟 当山中興の祖であ

る無才智翁禅師によって、天台の寺院

を禅刹と改められ七堂伽藍も整備さ

れたという。

その後、天正五年の戦火により釈迦

丈六座像の仏像のみ焼失を免れ、これ

を寛文七年当山の再興開山である丈

巖慈航禅師によって仏殿(本堂)方

丈(書院)茶室(松濤庵)等が再

建された。尚 寺号も周囲の池に因み

龍護山大池寺と改められた。

大池寺蓬莱庭園は、江戸初期寛永

年間に小堀遠州作と伝えられる サツ

キ一式の大刈り込み 観賞式 枯山水

庭園である。」

拝観09:00~17:00(冬季~16:00)

大人¥400-中学生¥300-小学生¥200-

サツキの刈り込み庭園が有名で、サツキの咲く時期には観光バスも来るらしく、

バスも止められる広めの駐車場に車を止め、切通しを抜けると、

左右に池を従えた中に、山を背にしてお寺が建っています。

※庫裏の入口付近にも数台分の駐車場があるので、奥まで車で行ってもOK

----------------------------------

大池寺の由緒書きを見て不思議に思ったのが、

「天正5(1577)年に織田信長の兵火によって焼かれた」

と、されている点で、

甲賀地域と信長の戦いは、

永禄11(1568)年の信長上洛戦の時に、観音寺城から

六角義賢が甲賀へ逃げ延びた時に始まり、

元亀元(1570)年6月の野洲河原の戦い、

元亀2(1571)年の比叡山焼き打ちに伴う天台寺院焼き打ちなどを経て、

天正2(1574)年に石部城から六角義賢が信楽に逃れた事で、

甲賀地域の土豪が信長の配下に組み込まれるので、

天正5年になって、焼き討ちされるほどの抵抗ができるとは不自然です。

また、

大池寺には平安末期の感じのする丈六釈迦座像があるのですが、

池と山に囲まれている大池寺の境内に、

信長軍の兵士が攻め寄せて来た、と考えた場合、

七堂伽藍に火が放たれる事態にまで事が至れば、

もう逃げ場所は裏山しか無いのだが、

これほどの大きな丈六仏を持って山道を逃げるのは不可能に近いし、

池に沈めて難を避けたにしては仏像がほとんど傷んでいないので、

信長軍に攻められて七堂伽藍が焼かれたのに、

釈迦丈六座像のみ焼失を免れた、という寺伝はすこし不自然であり、

また、

甲賀地域の寺社で、焼き討ちにあったという言い伝えは、

ほぼ元亀年間に集中しており、天正5年というのは元亀5年の書き間違いでは…

と、一瞬思ったのだが、元亀は4年までしか無かった…!

ということでもう一度、甲賀郡志を読んでみると、

甲賀郡志の大池寺の記事では、石碑の表記と少しニュアンスが違っていて、

「天正五年兵災に罹り」(甲賀郡志下P803)、と書かれていました。

兵災というのは、兵士による災いの事なので、

火事でなくても使える表記で、

安土城の建設は天正4(1576)年から始まるので、

天正5(1577)年に、見寺用の建物が徴発されても不自然ではなく、

以前の考察から、

見寺の本尊は一字金輪仏頂尊(2008-12-01| 資料)

と考えられるので、

平安期の丈六の釈迦は、信長にとって不用の仏像であり、

大池寺に伝わる天正5年の兵災とは、

信長軍によって伽藍の建物が持ち去られた事なのではないでしょうか。

大池寺に伝わる釈迦丈六座像や寺伝から考えて、大池寺は、

平安時代末期頃に丈六仏が作られる規模の寺院として存在し、

鎌倉末期頃に禅宗寺院となった事がわかります。

これまでの見寺本堂の考察で、見寺の前身寺院は、

三間堂として作られたものが、

平安末期~鎌倉期に五間堂に拡大され、

室町時代に二重仏殿に改造される、と考えられ、

禅宗の建築の類例を見ると、鎌倉期の建長寺指図では、

法堂の二階に千仏閣と書かれているので、

天台宗の本堂である単層の密教本堂を、

禅宗の仏殿に変えようと思った場合、

鎌倉~室町時代頃であれば、

密教本堂の上に二階を増築する事は、

十分あり得るのではないかと考えられ、

以上の事から、

見寺本堂は、大池寺(青蓮寺)から移築されたものと考察します。