見寺の記録には、

5尺の縁側があったことになっているのだが、

調査報告の図を見ても、

縁側があったようにはとても思えない。

だいたい、

北側の縁束の礎石は全て残っているのに、

それ以外の縁束の礎石が全て紛失するとは思えないし…。

という所で、2008-05-22の考察が止まっていたので、その続き。

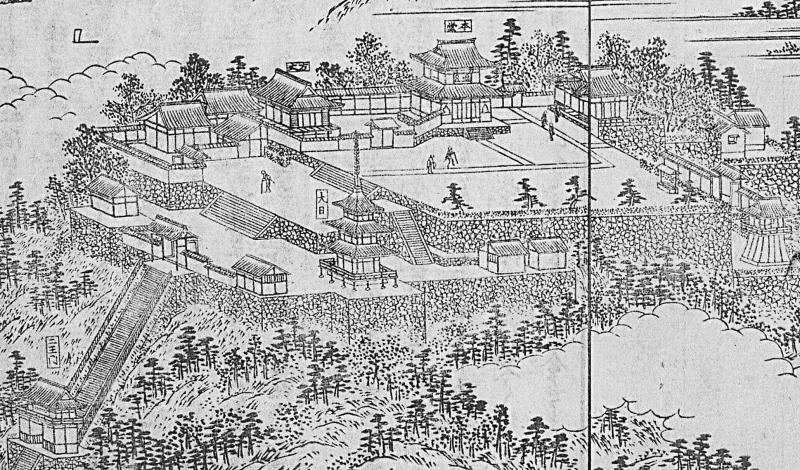

文化二(1805)年発行の木曽路名所図会の図では、

塔や書院・拝殿などには、縁側が描かれていますが、

本堂には縁側が無いように表現されています。

発掘調査報告の図を見ても、

北側の縁束の礎石は全て残っているのに、

それ以外の縁束の礎石が全て紛失するとは思えないので、

見寺本堂には縁側が無かったと言って良いのかというと、

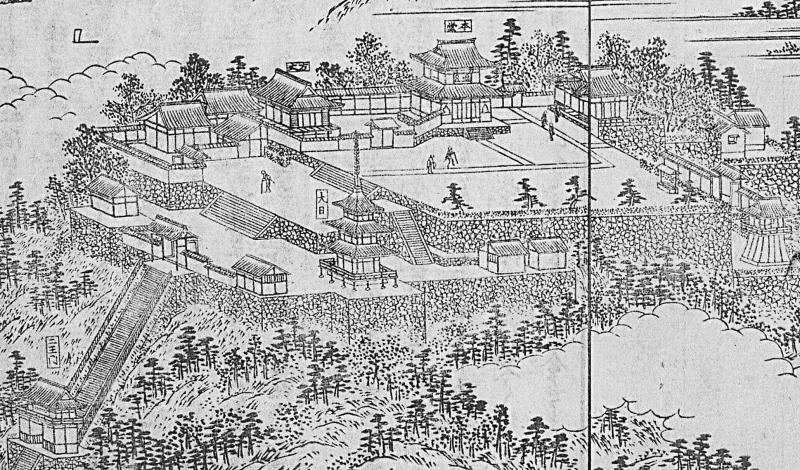

寛政三(1791)年の見寺境内絵図には、

本堂の周りに「エン」の書き込みがあって、

同じときに作られた、

境内坪数並建物明細書においても、

「四方五尺縁」と書かれているので、

見寺の正式記録では、縁側が有ったことになっています。

見寺境内絵図成立から木曽路名所図会発行までは十四年間しかなく、

木曽路名所図会の取材期間を考えると、さらに年代は近くなり、

また、

信長の二百回忌法要は、天明一(1781)年に行われたばかりなので、

法要に向けて整備されたであろう建物が、

二十年も経たずに破損して縁側が撤去されたとも思われず、

縁側は、あったのか無かったのか問題なのですが、

延享二年改書の「遠景山見禅寺校割帳」の、廊下に置かれた道具の中に、

一、弐間半長床 新古 四枚

一、弐間長床 弐枚

というのがありました。

新古 四枚 という事は、

二間半の板が合計8枚の可能性があり、

二間長床が二枚なので、

境内絵図から考えても、それほど長いとも思えない見寺の廊下に、

合計10枚もの、二間や二間半の長い板が置かれていた、というのは変なので、

この長床自体が廊下だったのではないか、と考えると、

永平寺の廊下の形式に思い当ります。

永平寺の建物は禅宗様式なので、基本的には土間床なのですが、

建物の周囲に板が置かれていて、靴を脱いだまま歩けるようになっています。

このような板が、見寺本堂周囲に置かれていたとすると、

縁束の礎石は必要無いので、礎石が置かれてなくても問題なく、

動かせるものなので、木曽路名所図会の取材時には、

何らかの事情で取り外されていたとしても不思議ではなく、

縁側には違いないので、正式記録にも当然掲載されるので、

見寺本堂の周りは、土間床の上に、永平寺にあるような

移動可能な板(長床)が置かれていたものと考えられます。

5尺の縁側があったことになっているのだが、

調査報告の図を見ても、

縁側があったようにはとても思えない。

だいたい、

北側の縁束の礎石は全て残っているのに、

それ以外の縁束の礎石が全て紛失するとは思えないし…。

という所で、2008-05-22の考察が止まっていたので、その続き。

文化二(1805)年発行の木曽路名所図会の図では、

塔や書院・拝殿などには、縁側が描かれていますが、

本堂には縁側が無いように表現されています。

発掘調査報告の図を見ても、

北側の縁束の礎石は全て残っているのに、

それ以外の縁束の礎石が全て紛失するとは思えないので、

見寺本堂には縁側が無かったと言って良いのかというと、

寛政三(1791)年の見寺境内絵図には、

本堂の周りに「エン」の書き込みがあって、

同じときに作られた、

境内坪数並建物明細書においても、

「四方五尺縁」と書かれているので、

見寺の正式記録では、縁側が有ったことになっています。

見寺境内絵図成立から木曽路名所図会発行までは十四年間しかなく、

木曽路名所図会の取材期間を考えると、さらに年代は近くなり、

また、

信長の二百回忌法要は、天明一(1781)年に行われたばかりなので、

法要に向けて整備されたであろう建物が、

二十年も経たずに破損して縁側が撤去されたとも思われず、

縁側は、あったのか無かったのか問題なのですが、

延享二年改書の「遠景山見禅寺校割帳」の、廊下に置かれた道具の中に、

一、弐間半長床 新古 四枚

一、弐間長床 弐枚

というのがありました。

新古 四枚 という事は、

二間半の板が合計8枚の可能性があり、

二間長床が二枚なので、

境内絵図から考えても、それほど長いとも思えない見寺の廊下に、

合計10枚もの、二間や二間半の長い板が置かれていた、というのは変なので、

この長床自体が廊下だったのではないか、と考えると、

永平寺の廊下の形式に思い当ります。

永平寺の建物は禅宗様式なので、基本的には土間床なのですが、

建物の周囲に板が置かれていて、靴を脱いだまま歩けるようになっています。

このような板が、見寺本堂周囲に置かれていたとすると、

縁束の礎石は必要無いので、礎石が置かれてなくても問題なく、

動かせるものなので、木曽路名所図会の取材時には、

何らかの事情で取り外されていたとしても不思議ではなく、

縁側には違いないので、正式記録にも当然掲載されるので、

見寺本堂の周りは、土間床の上に、永平寺にあるような

移動可能な板(長床)が置かれていたものと考えられます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます