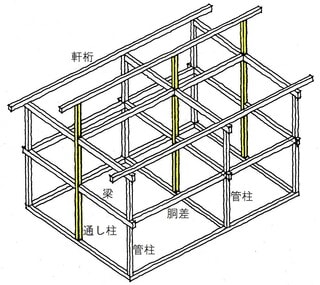

第Ⅴ章 軸組を組む:通し柱と2階床組

1.通し柱、管柱の役割

1)通し柱・管柱の役割

2階建て以上の建物では、一般に、通し柱と管柱を併用する。その配置は、平面:間取りを考えるときに、全体の架構を考えながら決定する(平面:間取りを決めた後架構を

考えると、無理が生じることが多い)。

通し柱:建物の隅部や中央部に立て、側面に二~四方向から横架材:胴差・梁が取付く。横架材の取付けのためには、仕口加工の点で、最低12㎝(4寸)角以上が必要である。

通し柱の役割は、1・2階を通しての垂直の基準となり、横架材の組立てを容易かつ確実にするためにあると考えてよい。

現行法令は、原則として、隅柱を通し柱とすることを求めている(下注参照)。ただし、この規定から通し柱を設けると軸組の強度が上がる、と理解するのは誤り。軸組の強度は、通し柱への横架材の取付け方(仕口)に左右される。

注 建築基準法施行令第43条5項:「階数が2以上の建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りではない。」この「ただし書き」部分(通し柱を用いない場合)の補強法は、告示第1460号で仕様を規定。

管柱(くだはしら) :1階においては土台と胴差・梁の間、2階においては胴差・梁と軒桁・小屋梁の間に立てる柱を言う。

外力(荷重など)を効率よく伝えるため、通常は1~2間(約1.8~3.6m)間隔。管柱も隅柱と同寸(4寸:12㎝角以上)にすると、強度、壁の納まりの点で良好。

平面の凹凸とおりに柱を配置する必要はなく、押入れ、床の間、棚などでは、半柱で造れる場合がある。通し柱の

注 住宅金融支援機構「木造住宅工事共通仕様書 フラット35対応」(2019年度版):柱の断面寸法は105㎜×105㎜以上とし、120㎜×120㎜を標準とする。隅(出隅、入隅)柱:通し柱の通し柱の断面寸法は、120㎜×120㎜以上とする。

建築基準法施行令第43条 柱の小径の規定 住宅等通常の木造建築のみ抜粋

第1項 横架材相互間の垂直距離(注)に対する割合 ( )内は12㎝角柱の法規上可能な垂直距離

第2項 階数が2を越える建築物の1階の柱は、原則として、13.5㎝角以上。

第3項 略(各自治体が条例により規定する件についての条項)

第4項 柱の断面積の3分の1以上を欠き取る場合は、その部分を補強する。

注 住宅金融支援機構「木造住宅工事共通仕様書 フラット35対応」(2019年度版):階数が2以上の住宅における通し柱である隅柱の断面寸法は、135㎜×135㎜以上とする。ただし、以下のいずれかに該当する場合は120㎜×120㎜以上とすることができる。 イ)当該柱を耐久性の高い樹種(ヒノキ、ヒバ、米ヒ、ケヤキ、台湾ヒノキ、カラマツ、スギ、米スギ、米マツ、など)とする。ロ)当該柱に防腐薬剤処理を行う。ハ)真壁構造とし、軒の出を90㎝以上とする。ニ)外壁内に通気層を設ける。ホ)外壁材を板張りとし、直接通気を可能とする。耐久性の点ではイ、ハ、ホの組み合わせが最良。

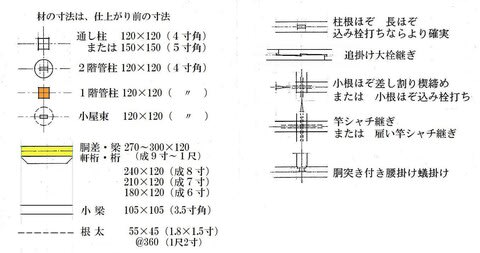

2)柱の材長と単価 10.5(3.5寸)角、12㎝(4寸)角の場合

◇10.5㎝角と12㎝角の柱材の強度を比べると以下のようになる。(再掲)

1.材の材軸方向の可能負担荷重は断面積に比例する : 10.5㎝角(仕上り10.0㎝角):断面積:100㎝² 12.0㎝角(仕上り11.5㎝角):断面積:132.25㎝² ∴32%増し

2.座屈を考慮した場合の許容圧縮力は断面積に比例する : 12㎝角は10.5㎝角の32%増し

3.曲げに対する強さは断面2次モーメントに比例する : 10.5㎝角(仕上り10.0㎝角)の断面2次モーメント: 833.33 ㎝⁴ 12.0㎝角(仕上り11.5㎝角)の断面2次モーメント:1,457.50㎝⁴ ∴74%増し

なお、芯持材の場合、10.5㎝角は末口径5~6寸(40年もの以下)の原木、12㎝角は末口径6~7寸の原木(4, 50年もの以上)から挽かれるので、一般に12㎝角の方が良質である(節が少なく、赤身が多い)。

2.通し柱と2階床組

1)通し柱と管柱、横架材の組み方

胴差、梁に用いる材の長さには限界があるため、架構にあたり、①通し柱間に横架材を取付ける、②横架材を継手で延長する、③前二者の併用、のいずれかを選択することになる。

具体的には、次の方法が考えられる(図は胴差と梁を天端同面どうづらの場合)。

架構法A  架構法B

架構法B

架構法A:総2階の外隅柱、または2階部分の外隅柱を通し柱とする。 胴差・梁は、必要に応じて継手で延長し、1階管柱で支える。

架構法B:総2階または2階部分の外隅柱と、中央部付近の柱を通し柱とする。胴差・梁は、必要に応じて継手で延長し、1階管柱で支える。

架構法A、架構法Bは一般的に用いられる。法令の規定は架構法Aを想定している。

架構法C △架構法C 例

△架構法C 例 19世紀中頃の商家住宅 高木家住宅 通し柱を多用し、横架材を組み込む。

19世紀中頃の商家住宅 高木家住宅 通し柱を多用し、横架材を組み込む。

架構法C:総2階の外隅柱、または2階建部分の外隅柱を通し柱とし、さらに、2~3間ごと(通常、間仕切りの交点)に通し柱を立て、通し柱間に継手なしで横架材を組み込む。

江戸・明治期の商家・町家に多い。必要に応じて(横架材が長い場合など)、1階に管柱を立てる。横架材を表し仕上げにする(継手を見せない)場合に有効。

確実な仕口が求められる。確実な仕口とした場合、架構は堅固になる。刻み、建て方に日数を要する。 架構例C例の高木家住宅架構図は、日本の民家 町屋Ⅱ(学研)より 着彩は編集によります。

架構法D 架構法D 例

架構法D 例

架構法D:梁間中央に通し柱を並べ立て、両側に向け梁を出し、両端部を管柱で支える。切妻屋根の場合、棟通りの通し柱を棟木まで伸ばし棟持(むなも)ち柱とすることがある。

2階にはねだし部分やバルコニーを設ける際に応用できる。山梨県塩山・勝沼周辺の農家に多く見かける。

架構法Dの例は 山梨県東千代郡八代町 M氏宅 18世紀後期頃建設。日本の民家 調査報告集成9(復刻版 東洋書林)より

梁間中央に棟持ち柱を並べ立て、両側に梁を出し、管柱で支える。復元平面図中の「ム」は棟持ち柱。断面は土間より居室方向をみる。図中の単位は㎝。

日本の民家 調査報告書集成 全16巻は、「1966年(昭和41年)から、文化庁が全国の都道府県に補助金を交付して民家の緊急調査を実施した。この調査は、民家を文化財として指定し、その保全をはかるための基礎資料をえることを直接の目的とした」。同書より 1998年に復刻版が出版された。 図中の着彩は編集によります。

日本家屋構造より

日本家屋構造より

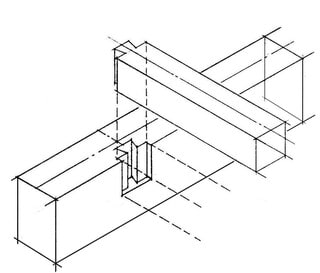

三方差し 竿シャチ継ぎ 胴差と梁 同面

三方差し 竿シャチ継ぎ 胴差と梁 同面

四方差し 竿シャチ継ぎ 梁が胴差より高い場合

四方差し 竿シャチ継ぎ 梁が胴差より高い場合 四方差し 雇い竿シャチ継ぎ 胴差と梁 同面

四方差し 雇い竿シャチ継ぎ 胴差と梁 同面

架構法B

架構法B

→

→

梁行断面図

梁行断面図

架構図

架構図

平面図

平面図

梁行断面図

梁行断面図