人間・住居・環境と科学技術・・・・万博万歳!・・・・

1984年度「筑波通信№1」

今年はいつになく寒く、例年ならば桜の花も咲きかけてもよいころなのに、梅の花さえ開ききっていない。日かげにはまだ雪も残っていたりする。

三月の半ば、それというあてもなく、研究学園都市の開発地区をはずれた西側の地域へ車で散歩?に出かけてみた。午後三時すぎ、昼間の日ざしはさすがに春めいて暖かったが、そのころになると風がまた冷たくなっていた。

このあたりには商店などもなく、日ごろ私の生活に縁がないから、まずほとんど出かけることがない。開発で設けられた広い通りを一歩越えると、そこはいわゆる市街化調整区域で、急に田園風景が目の前に拡がってくる。こんもりとした林が点在し(そういう所は大体集落があると思ってまずまちがいない)、その背景には、その林よりも低く一定の高さで連なる主として赤松からなる林が見える。光のあたり具合では、北国のから松林のように見えることもある。そこには人が住んでいないから夕暮れどきなど、灯り一つ見えない黒々とした森が拡がっているように見え、少しばかりこわい感じさえする。灯り一つ見えない闇の世界が、ここにはまだあるのである。

研究学園都市なる開発がなされた一帯は、高い所でも標高25メートル、低い所は霞ヶ浦よりほんの数メートルしか高くない低い丘が拡がっている場所である。この低い所というのは、丘に刻まれたひだ、そこには小さな河川が流れている。落差がないから、そういった低地はじくじくした湿地帯であった。であったと過去形で書いたのは、今では機械排水で大かた乾田化されたからで、つい最近まで(詳しくは調べていないが昭和20年代は多分そうだったと思う)湿田だったのである。人々はかなり昔からこの湿田を拠り所として、この湿田に面した丘の上や縁に住みついた。地図で見ると分ることだが、人々の住みついた場所すなわち集落は、そういった低地:小河川をはさみこむようにして点在している。そして、この一帯は、先にも記したように、言うならば平原に近く、関東平野を吹きおりてきた風はこの何のさえぎるもののない一帯を吹きとんでゆく。人々はその住む家々のまわりの樹木を大事に育てあげ、ふところをつくった。いや、ことによると多分、立派な家をつくりあげる前に、そのようなふところを見つけだし、あるいはつくりだすことから始めたのである。そこでは、あたりの山林とはちがい、ケヤキやシイノキが大きくこんもりと育ち茂るようになる。そのほとんどは今ある建物よりも年老いていそうで、なかにはその年輪が集落の年輪を物語りそうな木々もある。

低地に面する丘のへりに人々が住みつき、集落ができあがる一方で、低地から離れた丘の上部には(都会人が見たら絶好の住宅用地だと思うにちがいないのだが)、まずほとんど家というものはつくられてこなかった。もうかなり昔から赤松を主体とする林のままであったらしい。そういう所に土地に拠って住むには畑作しか考えられないけれども、そうするにはそこは、あまりにも畑作向きではない。少なくとも自然の成りゆきによって農業を営むには、地味が悪いのである。赤松向きの土地、言いかえれば赤松しか生えない土地、というのは地味が悪い証拠なのだそうである。土地の断面を見ても、ほとんど赤土:いわゆる関東ローム層のままで、表土が薄いのである。しかもこの赤土は粒子がこまかく粘土のようで、水を吸うとすぐには水がはけない。客土でも十分にして、しかも風で飛び去らないような方策でもしないかぎり、よき農土とはならないのである。こういった土地にも開拓・入植の試みは昔からなされ、特に戦後、満州あたりへ入植した人たちが帰国して、彼らには既にほとんど戻るべき故郷の土地はなかったから、このあたりへ多数入植したようであるが、こういった土地ゆえ、なかなか成果はあがらなかったようである。私の住所の竹園というのは、そういった開拓地の拠点につけられた松・竹・梅の雅名を基にしたらしいが、元の竹園も梅園も既に学園都市の下敷となり消されてしまい、町名にだけその名をとどめている。それらの元の場所は、開発前の地図によると、赤松林のまんなかで、家の数も少なく、集落の体をなしていない。集落をなすまでにはいたらない、いたり得ない土地だったということだろう。

かといって、この丘の上の広い赤松林が人々から全く見捨てられていたわけではない。戦時中、この林は、あの松根油(松の根から得られる無色の油。独特のにおいが有る。〔第2次世界大戦中ガソリンの代用とされた〕:新明解国語辞典)を採るのに活用されたようだが、それは別として、これらの林は昔から、丘のへりの集落に住む人たちの重要な薪炭林の役割を担っていたのである。それはちょうど武蔵野の雑木林と同じで、それを生活のために使うことにより、いわば自動的に毎年手入れがゆきとどいていた。信州の山奥などに行くと今でも家のまわりに薪が壁のように積みあげられているのを見かけるけれども、ここはそれほどの寒地ではないからそこまでの量はいらないにしても、一軒の家が年間に使う薪の量は相当なものだっただろう。だから、この広大な面積の、一見無用・不毛に見える赤松林は、周辺の町や村の貴重な燃料源として、見合った広さであったのかもしれないのである。今では多くの林が下伐りもされずに荒れるにまかされているけれども、それは多分、燃料革命:プロパンガスの普及と並行しているはずで、風が吹いて桶屋がもうかる式に言えば、松食い虫の大量普及はプロパンガスの普及のせいなのである(松食い虫は、手入れのゆきとどいた松林にはあまりよりつかない)。

だが、今から20年ほど前、この広大な山林を、無用・不毛な土地と見て、目をつけた一群の人たちがいた。もったいないから開発しよう、というわけである。それがすなわち、研究学園都市の開発計画に他ならない。相対的に山林の占める割合が多い一帯に、まるで白紙に自由画を描くかのように計画され、そしてつくられたのがわが研究学園都市なのである。そして、その開発計画の地区内では、まずほとんど全てと言っても決して言いすぎではないほど、既存の地物は根こそぎひっくりかえされた。そしてそこには、まわりとは全く何の関係も整合性もない 「絵」がはめこまれてしまったのである。

以上の部分については添付の別文と地図(筑波大学芸術年報1978 所載)をあわせお読みいただきたい。:通信に続いて掲載

私が今散歩をしようとしているあたりは、幸か不幸か、あの学園都市の「はめ絵」からはずれた一帯である。概して既存の集落が多く散在している。

学園都市の壮大なる大通りを越えると、道は急に細く、人がゆったりとした気分で歩ける程度の幅になる。ここではもう、車はわがもの顔では走れない。道は田畑のなかを曲りくねり続き、やがてこんもりと茂った樹林のなかに入ってゆく。集落に入ったのである。あいかわらず道は微妙に曲り、太くなったり細くなったりする。樹林が所々で切れ、そこから、うっそうと茂った樹林を見てきた目にはうそかと思うような明るい空間が中に拡がっているのが見える。家はそこに建っている。樹林の切れ目は、単に切れ目の場合もあるし、そこに立派な門が構えられていることもある。門の形も多様である。しかし、いずれにしろ、どの家も見ごとなたたずまいである。たたずまいということばは、こんな場合にしか使えないのではないか、と思うほどである。不思議なことに、それは、そこに建つ建物が古かろうが新しかろうが、さほど変らないのである。ただ、そのたたずまいを侵すのは、それが既製品のプレファブであったり、近代的な平らな屋根の建物であったりするときだけのようである。こうしてみると、このようなたたずまいというものが単に建物それ自体だけで生まれるのではない、ということがよく分る。建物それ自体をいかに合理的に近代的にしたところで、その置かれる場所:空間との関係が忘れられているかぎり、住めるたたずまいは生まれてこないのである。因みに、空間ということばはドイツ語ではraumというが、 その語源は「開墾ないしは移住の目的で、森林内の間伐地をつくること」であるといい、そこには、「人問を庇護するように収容し、人聞がそのなかで自由に運動することができる空洞」(O・F・ボルノウ著「人間と空間」より)という意味が含まれているのだそうであるが、こういう集落で見かけるあの樹林のなかの空間は、まさにこのことばの語源そのもの以外のなにものでもない、といつも私は思う。

先に私は、道は田畑のなかを曲りくねり、と書き、更に、集落に入っても、道は微妙に曲り、太くなったり細くなったりする、と書いた。実際、初めてこういう所へ来ると、一つとして幾何学的整形の道などなく、わけがわからなくなるように思うのだが、慣れてくるとそうではなくなってくる。道が曲りくねるのも、ただいたずらに曲りくねっているわけではなく、ちゃんとした理由があり、その理由を一たびのみこむと、全てが素直に分ってくるのである。こういう集落まわりの道は、あくまでも、人が歩くことからつけられるわけで(もっとも、道というものはもともと全てがそうなのだが)決して人に無理・強引な歩きかたをさせはしない。なるべく平らに人を歩かせる、曲りの多くは、だから、土地の等高線をたどったものであったり、そういった道が何か地物にぶつかり止むなくそれをまくような場合にかぎられるのである。それに、一軒一軒の家の場所のとりかた、先きほど書いた意味での「空間」のとりかたも、それぞれいいかげんに、めちゃくちゃになされてはおらず、田畑との関係には、ほぼ一定したやりかたがある。こういったことをのみこむと、地形や地勢から、自ずと集落の姿、土地への張りつきかたが見えてきて、迷うようなことはまずなくなり、いわばすいすいと歩けるようになってくる。通常言われる田園風景ということばは、なんとなく、いわゆる自然と一体になったのんびりとした風景、なんの規則もなく雑然と家々や田畑が散在しているような風景、のように思われがちであるが、それは決してそうではなく、土地の性状に拠らざるを得ない生活が必然的につくりだす、いわばその必然という規則がそこに内在しているわけなのである。そしてそれには、その土地で生きる、生きるしかない、という強い人間の意志が働いているわけであるから、自ずとそのたたづまいは、その土地の者でもなく、また農業を営むわけでもない人にも、人間としての共感を抱かせるのである。

こういった集落を、その風景を味いながら、いくつも通りぬけてゆくうち、突然、工事中の広い道路にぶつかった。その様相はまったく私がいま見慣れてきた風景にそぐわない異質のものであった。その広い道は、私が通りぬけてきたいくつもの集落の拠り所である湿地帯:小河川沿いの水田の帯を、無残としか言いようのないやりかたで分断していた。水田を横切ってダムのように土堤がつくられている。その道にのってしばらく走って合点がいった。少し走るとゲートがあり、そこで追いかえされたのである。ここがかの科学博:万博会場なのである。あとになって判ったのだが、これ同様のとてつもなく広い道が、とてつもないやりかたで、あと数本、この田園風景を貫いて走るのだそうであり、それに沿って、これまたとてつもなく広い駐車場が、山林や田畑をつぶしてつくられるのだという。

3月17日付の朝日新聞万博特集によると、この駐車場の借地代は10ア-ルあたり25万円(年間)、米をつくるときの純益は8万円だから、汗水流さずに3倍のもうけ、と書かれている。またこういった値がつけられた結果、周辺の地価も3倍4倍と上昇したという。国や県のえらい人たちの間には、このような地価の上昇をもって、その地域のストック:財産が増えたことと見なす考えかた、それが開発あるいは万博を開く意義だとする考えかたがあるらしい。しかしこれは、一言で言えば、この地域の人々に対して農業をやめろということに他ならない。いったん汗水流さず金の入ることを覚えた人たちは、汗水たらす農業がばからしく思うかもしれないし、かといって、万博はいつまでも続くわけではないから駐車場はいつまでも駐車場ではあり得ず地代が入り続けるわけでもない。仮に駐車場を原形に復すとしても、いったん完全舗装した土地が、直ちに元通りの収量を保証する耕地や、元通りの山林に戻るわけがない。ほんとに元通りになるには、もらった地代などではとりかえしのつかない費用と、これが大事なことなのだが、歳月を要するはずである。これは明らかに、なんらかの方便で、農民たちをだまくらかしたとしか、私には思えなかった。

私は、万博のテーマを思い出していた。そのテーマこそ「人間・居住・環境と科学技術」ではなかったか。だが、あれこれうかがうかぎり、人間・居住・環境はどうやらお添えもの:ついでのことばであるらしく、出展物はもっぱらいわゆる先端科学技術のいわば強引な日常生活への押しつけ・押し売りであるようだ。先きほどの朝日新聞の特集版の見出しを借りれば、「科学が描く21世紀」ということになるのだろう。「科学」が「21世紀の夢」を「描いた」つもりになっているとき、その会場にされてしまった地元では、夢どころではない、その日常の生活の営みが、そしてそれこそが21世紀への礎となるべきものすなわち「人間・居住・環境」に他ならないのだが、無残にも破壊されつつあるのである。かつて、この地域に住みついた人たちは、いやおよそ人間という人間は、大地に改変の手は加えても、決してこのような破壊はしてこなかったし、そして、いわゆる「技術」に振りまわされるようなこともしなかった。なぜなら、土地に手を加えることは、あくまでもそこでの生活を成りたたせるためであったし、「技術」はあくまでも道具であって、道具は生活遂行の必然から生みだされるものであり、道具に生活を合わせるような本末転倒は、およそ人間であるかぎり、思いも及ばぬことだったからである。

そうは言っても、この21世紀の白昼夢は、現実に来年の今ごろ開かれる。地元の人たちの困惑をよそに、多くの人々が押しかけるのだろう。

私は訪れる全ての人々に、単に万博会場や研究学園都市やあるいは周辺の観光地を巡り歩くだけではなく、万博会場のつい目と鼻の先に数多く点在する集落そしてその拠ってたつ田畑をも、是非見て歩いてもらいたい、と思う。それならば私もよろこんで案内役をかってでよう。とにかく、あのたたずまいを身をもって感じとってほしいのである。そして、それを万博会場や研究学園都市のつくりかたと比較してみてもらいたいのだ。現代とは何か、「科学技術」とは(人間にとって)何か、何だったのか、自ずと分ってもらえるのではなかろうか。

「人間・居住・環境と科学技術」という万博の主テーマは、万博会場のなかだけでは示されず、万博そのものと、その周辺に存在する既存の(「時間をかけて積みあげられてきた」人々の諸々の営為とを比較し対比するなかで、初めて、そして正しく如実に明らかにされるはずである。あるいは主催者のなかには周辺に拡がる日本の既存のたたずまいや風景を、時代おくれの恥しいものだと考える人たちもいるかもしれないが、しかし、会場はもとより道路の全てにふたをするわけにはゆかないから、十分にそれらを見聞してもらうことが可能だろう。考えようによれば、地元の人たちのこうむる迷惑を別にして、あの主テーマのためには、きわめて適切な場所が会場に選ばれたのである。ここだからこそ、本来の「人間・居住・環境」と「科学技術」というもののありかたが強く対比されて見えるのであって、これが都会のまんなかだったら、面白くもおかしくもなかっただろう。もしかして、主催者たちは、そこまでを見こんだ偉い啓蒙者集団なのかもしれない。乞御期待!

あ と が き

〇第4-1号という字を標題に書きこんで、もう四年目になる、という思いと同時に、なんだかこわいような気分になった。時間がどんどん過ぎてゆき、なくなってしまうのではないか、という恐れのようなものを感じたからである。実際、この三年間にいったい何ができたのだろう。かといって、黙りこむのもしゃくだから、気をとりなおして続けてみようと思う。よろしくおつきあいのほどを!

〇この号では、初め、別のことを書くつもりでいたのだが、たまたま万博会場のあたりを通る機会があり、そのあまりのひどさにいささか腹をたて、その結果、こういう内容になった次第なのである。

〇まったく「人間・居住・環境」などというテーマをよくもまあ白々しく唱えたものだと寒心にたえない。それとも、21世紀の「人間・居住・環境」というのは、ああいった姿のことを指すのであろうか。そうであるなら、私は御免こうむりたい。

〇第一、人々が営々として築いてきた農地を平然と壊してゆく神経が私には理解できない。ここ数年のちょっとした冷害で、あっという間に余剰米が底をつき、東南アジアヘの供与もやめ、減反も見なおさざるを得ないというのに、あいかわらずよき時代の夢を追っている。それとも、21世紀の先端技術、遺伝子工学で品種改良、米の工場生産ができるようになるから構わない、とでも言うのだろうか。

〇土浦の市内に、これも万博にからんで、今とんでもないものができつつある。高架自動車道である。万博の観客輸送のためにバスを大量に走らせなければならない。市内の今までの道路を走らせたのでは渋滞して大変だ。そこで駅から町はずれまで高架道をつくるのだという。なるほど万博の期間中はそれもよかろう。けれども終ったらどうするのか。終ったあともそこをバスが通るのだろうか。そうなると、高架道だから、バスは市中を通らない。まさか高架の上に停留所がつくられるわけでもあるまい。そんなことをしたら不便きわまりない。となると人はみなーたん駅へもっていかれてしまう。都合がよいのは駅ビルだけ、市中の商店にとっては致命傷となるのは明らかである。おまけに、自分たちにとって何の為にもならないその高架道で、いつでも日かげ。環境悪化以外の何ものでもない。それでいて、高架道により土浦の町には活が入れられる、というのが県や市の(市は県に、県は国にそう言わされている気配がある)言い分である。万博を開くという無計画の計画のしわよせがここでも弱い人々の上におおいかぶさっている。

〇それぞれなりのご活躍を!

1984年3月29日 下山眞司

『環境』の見方・見え方 一ムラの論理と他者の論理一 筑波大学芸術年報1978 所載

上の図は、研究学園都市周辺の開発直前(昭和45年)の状況に現況の道路パターン(点線)を重ねたものである(作図上簡略化して作成した)。

この図をどのように見るか。一般的且つ客観的な一つの見方は、土地利用図としての見方である。この図を眺めていると、見慣れた学園都市がそこはかとなく見えてくるが、それは必ずしも記入した現況の道路パターンのせいではない。学園都市は、主に山林荒地・畑地すなわち人の住めない無用の土地に計画され、その無住地帯の形がまさに学園都市のパターンなのである。古い地図では、これが更にはっきりとよみとれる。故に、学園都市はこの不毛無用の土地を有効利用した賢明な国土開発だと楽天的に見える見方もできる。しかしそれでよいか。

おそらく、この地域の集落に現実に住んでいるムラの人たちにとっては、そこは単なる中性的に無用な土地としてではなく、具体的な彼等の生活の場・空間、更に言えば彼町の営為の過程を刻んだものとして見える筈である。なぜなら、彼等は農民として「ここ」を選びムラを成して住みついた。水田(となる土地)を探し居を構え、山林荒地を開き使うことによって生きてきた。だからその土地利用は、伊達や酔狂のそれではなくまさに彼等の生活の(営為の)証に他ならないと見るのが妥当ではないか。彼等にとってそこは、そうあったのではなく、そうなったのである。そのように見るとき、一見雑然として見える集落・水田・道など全ての土地が、生活を彼等自らがつくって行く立場にたってあみだした彼等の環境とのとりくみの論理によって統括されているように見えてくる。実際、桜川と小貝川に狭まれ稲作川の水に乏しいこの台地には、わずか数本のヒダ(谷地田)が刻まれているにすぎず、人々はこのわずかなヒダを水田化することを支えとして生きるしかなかった。そのまわりにムラの適地を探したのである。従って、雑然と見える集落群も、このヒダを通してのまとまりがあり、他の土地利用もある原則によって展開していると言えよう。そしてそれは、図上の(きれいな)パターンとしてのまとまりではなく、彼等の具体的な生活の場・空間(環境)確保を通じての、彼等にとってのまとまりとしてある筈なのだ。

このようなムラの人たちの側の見方をムラの見方・ムラの論理、通常一般的目つ客観的な見方を他者の見方・他者の論理と仮に言おう。そして、この他者の目では、このムラの人たちの自分の内に視点を据えた見方は決して見えず、ムラの人の営為の意味もつかめず、全てが等質にして中性的なものとしてしか見えないのである。

もしこの他者の論理による一つの計画がムラの上にかぶせられたとき(学園都市もそうではなかったか)当然のことながらムラの内的まとまりは無視され、ムラの空間の骨組自体が根本からくつがえされる。これは、例えばムラの道を切断しその分の交通量を新しい道路で補うとか畑地をつぶし別の代替地を用意するというが如き数量的単純足し算では回復不能な事態なのであるが、他者はそれに気付かないし第一そのような問題のあることさえわからないだろう。それどころか、こういう他者の見方こそ、科学的計画手法の根拠として、いままで重用されてきた見方ではなかったか。そしてその一方での環境保存・環境との調和・地域との交流などという他者の言葉は、あまりにも漫画的に私にはきこえるのである。

土地・環境を単に中性的に客観的に見ず、むしろ極度に色付けして見るムラの人たちの見方こそ、それに迎合するのでなくそれを尊重寸する意味で、まさに客観的に知らねばならないことではないだろうか。いったい平城京にしろ平安京にしろ、それを計画実行したのは他者であったか、それとも前住者とは別のムラの論理の持主であったか(後者だと私は思うが)またそれをどのように行なったか、私には非常に興味がある。あるムラの論理が、別のより卓越したムラの論理に圧倒されたことは、歴史上よくあったことにちがいない。しかし、他者の論理がこれほどまでに大手をふって歩いたのは、現代をおいてないだろう。これは建築単体においても全く同様であり、例えば公共建築はいったいどれだけムラ(そして個)にとっての見え方を考慮しているか。ムラの論理・個の論理を無視した公共の論理は、人間の生活から遊離した他者の論理に他ならない。建築の論理は、ムラの論理・個の論理に一旦はかえらざるを得ないのではないだろうか。

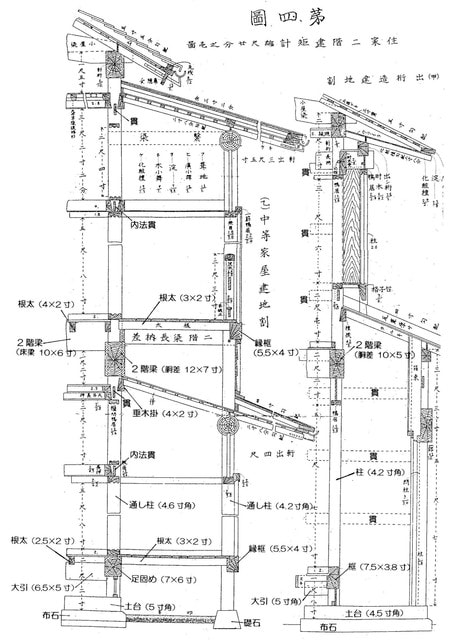

桁行断面図部分

桁行断面図部分