第Ⅴ章 2. 11)梁と小梁の仕口

梁と小梁は、通常、天端を同面(どうづら)納めとする。

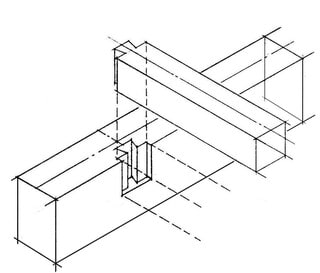

①大入れ蟻掛け

小梁の断面の大小にかかわらず確実に納まる。単純梁と見なされるが、蟻掛けがあるだけ、②の大入れよりも曲げに強い。

②大入れ

断面が小さい場合は大入れでも可。

12)根太と梁・小梁の仕口

(1)梁・小梁に乗せ掛ける

根太用材の市販品の材長は3.65m、4mであり、乗せ掛ける場合は、連続梁と見なせる。

①丈の小さい根太の場合(幅3.6㎝×丈4.5㎝、幅4.5㎝×丈5.5㎝など):乗せ掛けて釘打ち

②丈の大きい根太の場合(幅4.5㎝×丈10.5㎝など)

a)渡りあごを設けて釘打ち :梁を傷めず確実な納め。

b)梁・小梁を欠き込み釘打ち:梁を傷める恐れがある。床仕上げの高さは、欠き込みの深さで調整する。

乗せ掛ける場合は、①、②ともに、柱の際(きわ)には、際根太(きわねだ)を必要とする。

根太は、梁・小梁の上で継ぎ、特に継手は設けない。

左:殺ぎ継ぎ(そぎつぎ)(接続面を同じ角度に斜めに切り、重ねて継ぐ)にすると不陸が起きにくい。不陸を防ぐ方法で、通常、垂木の継手に用いられる。

継手箇所に近いスパンは、それ以外のスパンよりも、たわみが大きくなる(連続梁の特徴:頁項参照)ので、

右:根太の継手を同一の梁・小梁上に並べて設けず、千鳥ちどり(互い違い)配置とする。 継ぎ位置が、同一梁上に近接して並ぶと たわみやきしみが発生しやすい。

(2)根太を梁・小梁と天端同面で納める

根太は単純梁と見なせる。断面の小さな材は使えない。 スパンが3尺(909㎜)程度でも、幅1.3~1.5寸×丈3~3.5寸(40~45㎜×90~105㎜)以上の材が必要。

一般に大入れで取付けるが、単純梁になるため、荷重によりたわみで仕口に緩みが生じる恐れがある。

刻みはきつめに造ることが求められる(釘打ちを併用しても、釘がきしむことがある)。

荷重が大きいときには、1.5寸以上の幅の材を蟻掛けで納めると固定端に近くなり、同じ荷重でも、大入れに比べてたわみにくくなる。

左図:激しい振動が加わる体育館の床 丈120×幅60の根太を蟻掛けで掛ける(筑波第一小学校屋内体育館の床組の一部)

左図:激しい振動が加わる体育館の床 丈120×幅60の根太を蟻掛けで掛ける(筑波第一小学校屋内体育館の床組の一部)

13)安定した架構を造る:通し柱・管柱と胴差・梁の組み方

普通に手に入る木材で、強度的に安定した架構を造るには、木材の性質を踏まえた確実な継手・仕口を用いて構成部材を極力一体化させることが最良である。

比較的簡単な継手・仕口と補強金物を用いる場合でも、一部分への応力集中が生じないように架構全体を見渡しながら構成部材を極力一体化させるように考える必要がある。

この講座で紹介している継手・仕口は、経年変化の確認:実地での改良が積み重ねられてきたものであり、現在でも加工が可能である(多くは機械加工ができる)。

通常用いられるのは、架構法A、Bである(頁の図再掲)。

架構法A 架構法B

架構法B

架構法A、Bを、強度的に安定した架構とする方策

①胴差と梁の高さ関係 : 天端同面で組む(*1)

②胴差と梁の寸面 : 一定の断面(幅×丈)の材で連続させる(*2)

③通し柱への胴差・梁の仕口隅通し柱 : 小根ほぞ差し割り楔締め または 小根ほぞ差し込み栓打ち(*3)

中央通し柱 : 竿シャチ継ぎまたは雇い竿シャチ継ぎ(*3)

④胴差・梁の継手 : 追掛け大栓継ぎ(*4)

⑤胴差への梁の仕口 : 大入れ蟻掛けまたは胴突き付き蟻掛け(*5)

⑥1階管柱の頭ほぞ、2階管柱の根ほぞ : 長ほぞ(込み栓打ちとすればさらによい)

*1 胴差・梁に立つ2階管柱の根ほぞを長ほぞで確実に納められる。

(梁天端>胴差天端の場合、通常、2階の管柱は短ほぞだが、頁(2)②を使えば胴差に長ほぞで納められる。)

*2 材の丈を低減する場合は、標準の丈の8割程度までとする(標準の胴差・梁の丈が9寸ならば7寸まで)。

*3 現在一般に通し柱と胴差・梁の仕口に使われる傾木大入れ+羽子板ボルトは、取付けボルト類が木痩せや架構の振動で緩むことが多い。一般に、補強金物は、竣工後、取付け状態の確認が必要。

*4 現在一般に胴差・梁の継手に使われる腰掛け鎌継ぎ+短冊金物は、継手を支点とした単純梁となるため、可能なかぎり、継手箇所を同じ位置に並べないようにすることが望ましい。

14)2階床組伏図の記入事項

ア)各部材の材種・断面寸法(材寸は挽割り寸法か仕上り寸法かを明示)、高さ関係。

イ)通し柱の位置、管柱の位置(当該階、下階の管柱の位置を示す)、材種・材寸、胴差・梁との仕口。

ウ)胴差・梁の材種・材寸、継手位置・継手種類。

エ)小梁の材種・材寸と梁への仕口、根太の材種・材寸と掛け方。

オ)できれば、各部材の長さごとの拾いを併記する。

1/30~1/40程度の縮尺が細部まで記入しやすい。必要に応じて、継手図、アキソメトリックの組立図、部分断面などを併記する。

15)胴差・梁の継手と材の必要長さ(規格材を使う場合)

①材端部の傷みの部分(両端それぞれ約15~30㎜ 計30~60㎜程度)は使えない。

②継手または仕口の長さの分、両端で相手の材と重なる部分がある。したがって、

材の長さ≧{材端の傷み(約15~30㎜)+継手・仕口長さ ~ 継手・仕口長さ+材端の傷み(約15~30㎜)}

③柱の根ほぞと継手は最低100㎜離す。

例 柱の仕上がり3寸8分(115㎜)・胴差及び梁幅同寸

◇継手を4寸鎌とした場合

[柱間9尺]

[柱間12尺]

◇継手を追掛け大栓8寸とした場合 上: [柱間9尺] 下:[柱間12尺]

◇継手を追掛け大栓1尺とした場合 [柱間12尺] 下:[胴突き付き蟻掛け]