がんリスクを高めるといわれる生活習慣や化学物質などはたくさんあるが、「たばこ並みのがんリスク」といわれるのが肥満だ。そのため肥満とがんの関係については世界各国で数多くの研究結果が報告されている。

たとえば、英国の研究者は肥満とがんの発症、それによる死亡との関係などについて2015年5月までに報告された95件のメタ分析を検討した。

それによると「食道の腺がん」「男性の結腸がん」「男性の直腸がん」「胆道系がん」「膵がん」「閉経後の女性の子宮体がん」「腎臓がん」「多発性骨髄腫」「ホルモン補充療法歴のない閉経女性の乳がん」「子宮体がん」「大腸がん」などのがんが、肥満と結びつきが強いとされた。なぜ肥満だとがんになりやすいのか? 国際医療福祉大学病院内科学の一石英一郎教授が言う。

「私たちは毎日一定の細胞が分裂を繰り返して増殖することで体を維持しています。中には分裂を繰り返すことで細胞が傷つくものもある。そうすると、がんにならないように細胞の増殖を停止するものが出てきます。これが細胞老化で、加齢でこうした細胞が体にたまってくると、炎症反応を起こしたり、がんの発症につながるタンパク質を分泌することが分かっています」

■「細胞老化」と「細胞競合」

このタンパク質の総称を「SASP」といい、がんを促すがん微小環境をつくる。SASPの中には肥満時に分泌される物質もある。

しかも、肥満になると、がんの発生を促すといわれている「二次性胆汁酸」をつくる菌が腸内に増加するという。それが血管を通じて肝臓に運ばれ、肝臓の細胞にダメージを与えてSASPを起こし、肝臓がんを発生させることが分かっている。

食物関連要因とがんとの関連のまとめ

最近では、肥満の人は変異細胞を生かし続ける性質があるとの考え方が注目されている。正常細胞層の中にがんを誘発させる変異が生まれると、その細胞と正常細胞の間で生存を争う。これを「細胞競合」という。通常は変異細胞が体外に押し出されてしまう。

ところが肥満だと、この細胞競合のメカニズムが抑えられることが分かっている。北海道大学の研究チームが独自のマウスを使って、肥満が細胞競合現象に与える影響を調べる実験をしたところ、普通食を与えたマウスではがんを誘発するRas変異細胞が組織から体外へと排除されたものの、肥満マウスでは排除が抑制され、組織に残ったという。とくに膵臓では1カ月後に神経に細胞が増殖して小さな腫瘍の塊を形成した。

研究チームはこの原因を「肥満による脂肪酸代謝の亢進」「慢性炎症」の2つであるとしている。

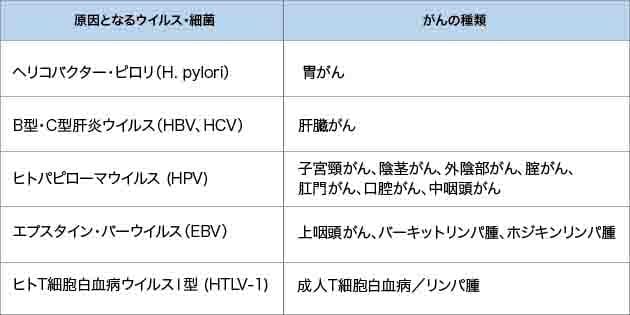

がんの発生に関係するウィルス・細菌

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180824-00000010-nkgendai-hlth

脂肪量と体格と死亡の関係

肥満度の指標であるBMIが高くても低くても死亡の危険が増すと繰り返し書いてきました。この件に関し、英国医師会雑誌に新たな研究結果が発表されました。

この研究は、40~75歳の医療従事者の男性を対象としています。BMIと死亡の関係について、22.5~24.9で最低、18.5未満で1.74倍、27.5~29.3で1.31倍危険という、やせでも肥満でも死亡リスクが高いという結果です。

さらに、この研究では身長で補正した脂肪量と脂肪を除いた体重と死亡の関係も検討しています。ここで、これまでにない新たな知見が報告されました。脂肪量と死亡の関係で見ると、脂肪量が多くなればなるほど死亡の危険が増加し、脂肪量が下位20%のグループで最も死亡が少なく、脂肪量の増加に伴い徐々に死亡リスクが増大し、上位20%で1.51倍リスクが高いという結果です。

それに対し、脂肪を除いた体重と死亡の関係では、下から20~40%のグループの死亡リスクが最も低く、下位20%では1.08倍、上位20%で1.35倍リスクが高く、BMIでも同様で、高くても低くても死亡リスクが高いという結果です。

この結果から予想されることは、BMIと死亡の関係は、脂肪量と死亡の関係ではなくて、むしろ脂肪を除いた体重と死亡の関係を反映しており、脂肪量と死亡の関係を表していたわけではないということです。

脂肪量が多いほど、脂肪を除いた体重が少なすぎても多すぎても死亡リスクが増える、これが現時点での体格と死亡の関係ということのようです。

https://hc.nikkan-gendai.com/articles/234880?page=1

悪玉脂肪をベージュ脂肪(Beige adipocyte)に変えて痩せる

悪玉脂肪を善玉脂肪に変えることで、頑固な肥満症の人も痩せることができるかもしれない――。そんな夢のような研究結果が発表され話題になっています。

アメリカ衛生研究所がスポンサーとなり、セントルイスのワシントン大学の研究者が中心となって行われているもので、医学誌「セル・ジャーナル」に先日発表されました。

悪玉脂肪と呼ばれている「白色脂肪」は、主にお腹の周りや太ももなどに付き、カロリーを貯蔵して肥満の原因になります。一方、善玉脂肪の「褐色脂肪」は、首や肩の周りに付いてカロリーを燃やし、体を温める機能を果たしています。

今回、研究者が発見したのは「白色脂肪の中で起こる特定のタンパク質の働きを妨げれば、白色脂肪をより褐色脂肪に近い『ベージュ脂肪』に変えられる」というもの。白色脂肪と褐色脂肪の中間に当たる「ベージュ脂肪」は、機能的には褐色脂肪に近く、同じように熱を発してカロリーを燃やします。

人間の「ベージュ脂肪」は2015年に発見されましたが、研究チームはさらにマウスを使い、遺伝子操作で白色脂肪の中にある「PexRAP」というタンパク質の生成を妨げ、ベージュ脂肪を作り出すことに成功しました。ベージュ脂肪が多いマウスは、白色脂肪が多いものに比べて同じ量を食べても痩せていて、より多くのカロリーを燃やしていることもわかったそうです。

また、マウスを寒冷な環境にさらしたところ、白色脂肪の中のタンパク質の量が減り、より褐色脂肪に近い働きになりました。つまり、カロリーを燃やして熱を発する働きを始めることもわかったのです。

人間の体でも同じような操作ができるようになれば、3分の2以上が肥満、または肥満症というアメリカ人の深刻な事態を改善させられるかもしれません。研究者たちは「人間を過熱しすぎることなく、白色脂肪中のタンパク質を減らすための薬の開発は可能なはず」とコメント。

私たちのお腹の周りの脂肪を「ベージュ」に変えられる時代はすぐそこかもしれません。

https://hc.nikkan-gendai.com/articles/214880

寝ると左右に流れる人は要注意 “カエル腹”に潜む重大病

https://hc.nikkan-gendai.com/articles/213476

ストレスでリスク上昇 「不幸はがんを呼ぶ」は本当だった

https://hc.nikkan-gendai.com/articles/235869

腫瘍マーカーの多くはがん細胞の死骸を調べている

https://hc.nikkan-gendai.com/articles/235808

手術が翁長氏の死期早めたか…膵臓がんこそ治療選択が重要

https://hc.nikkan-gendai.com/articles/235625

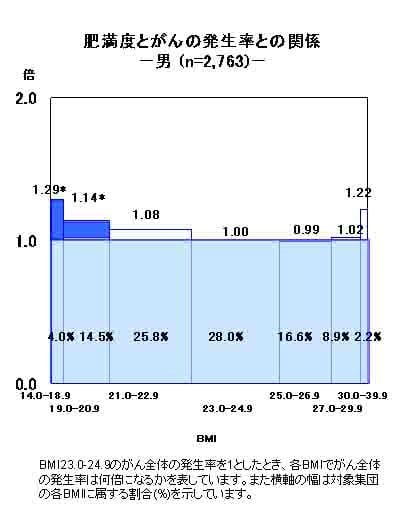

肥満度(BMI)とがん全体の発生率との関係について(国立がん研究センター社会と健康研究センター予防研究グループ)

https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/266.html

https://epi.ncc.go.jp/files/01_jphc/outcome/jphc_outcome_d_017.pdf

Inoue M, et al, Cancer Causes Control. 2004 Sep;15(7):671-80. Impact of body mass index on the risk of total cancer incidence and mortality among middle-aged Japanese: data from a large-scale population-based cohort study--the JPHC study.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15280625?dopt=Abstract

がんの発生要因 2018.04.19. (国立がん研究センターがん情報サービス)

https://ganjoho.jp/public/pre_scr/cause_prevention/factor.html

救世主!第3の脂肪細胞 ベージュ脂肪細胞(NHK) 2018.04.03.

https://www.nhk.or.jp/beautyscience-blog/2018/118/293783.html

肥満を加速する脂肪と、脂肪を燃やす脂肪

https://bake-openlab.com/3931

酒井寿郎、温度生物学ハンドブック 2-9 ベージュ脂肪細胞

http://www.nips.ac.jp/thermalbio/handbook/2-9v2.pdf

褐色脂肪組織(Brown adipose tissue、BAT)

https://ja.wikipedia.org/wiki/褐色脂肪組織