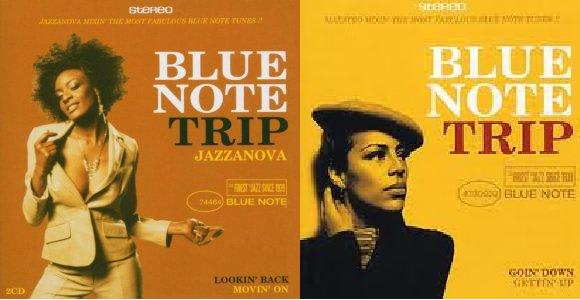

BLUE NOTEの企画コンピレーションは数多いが、これはミックスCDとも言えるし、コンピレーションとも言えるシリーズ。

BLUE NOTEの音源を新旧取り混ぜ、選曲者のセンスで繋いで紹介する、という趣旨のようだ。

選曲者はDJ Maestro と JAZZANOVA。

DJ Maestroについては、この『BLUE NOTE TRIP』以外での活動を知らないのだが、

このシリーズはもはやDJ Maestroのものと言えるくらい数多くのCDを製作している。

SOULIVEやRonny Jordanなど現在のBLUE NOTE在籍ミュージシャンの作品を多く取り上げているのが特徴といえるだろうか。

Saturday Night & Sunday Morning / DJ Maestro

1作目(黒いジャケット)は、とにかくこの手の企画では外せない有名曲を取り上げている。

US3の「Sooky^2」で有名なGrant Greenの「# Sookie Sookie」、

Stevie WonderのカバーであるGene Harrisの「# As」、

そしてスカイ・ハイプロダクションの名曲、Gary Bartz「# Music is Sanctuary」。

ここらへんは、BLUE NOTEの企画コンピレーションでは定番とも言える曲だ。

(有体に言ってしまうと食傷気味とも。montaraなど、何回聴いたか分からない!)。

“ いかにもジャズ ” な曲は少なく、あえて “ ジャズっぽくない ” 曲をセレクトして

ジャズに馴染みのない人にも楽しんで聴けるよう配慮された作品。

それは Minnie Riperton やTaste of Honey といった、ジャズよりもポップ傾向のあるシンガー・グループの曲を

取り入れていることからも窺える。

先に書いたとおり、最近の作品からもピックアップされていて、それは例えば

1枚目の最後の2曲 St.Germain ; # Rose Rouge → Ronny Jordan ;# London Lowdown

の流れなのだが・・・

この2曲は、DJ Smash も『Phonography』で並べたラインナップ。

順番は逆だが、使用したバージョンも同じ。正直、ちょっとガッカリではあった・・・。

ただ、特筆すべきは順番を入れ替えたことで(しかも最後に持ってきたことで)、# London Lowdown が

フルレングスに近い状態で聴けるようになったことである。

テクノ/ハウスの人気DJ、Jou Claussell によるこのリミックスはヴァイナルにしか収録されておらず、

ターンテーブルを持たないRonny Jordan ファンは押さえておきたい1曲だ。

DJ Smash『Phonography』のほうは、楽曲がブレイクした時点でカットオフしていくのだが、このブレイクの後ドラムソロがあり、しばらくすると

Ronny Jordan がギターをポロポロと弾いてドラムソロに絡んでくる。

ここは完全にこのヴァージョンでしか聴けないものなので、フレージングなど余さず採っておきたい人はマスト。

Sunset & Sunrise / DJ Maestro

2作目(赤いジャケット)を聴いた感じは、さきの印象がより強まった。

“ BLUE NOTEレーベルにある、ジャズじゃない作品” を選んだようなラインナップである。

いわゆるレア・グルーヴ的な選曲と言えるが、それならば音源をBLUE NOTEに限定することもないと思うのだが・・・。

しかも、(最近の作品からの曲はとくに)アルバムタイトルになるような代表的な曲を選んでいるので、

たとえば SOULIVE や Charie Hunter など、このブログで紹介しているようなミュージシャンの

オリジナルアルバムを既に持っている人には、新鮮味が足りない。

DJ Maestro が独自にリミックスをしているわけでもないので、曲がダブってしまい、なんとなく損したような、期待外れな印象。

サンプラーとして捉えればこれはアリだが、出来ればこういう企画では

アルバム収録曲のなかで目立たずともカッコ良い曲、というのを選んで欲しかったと思う。

Goin' Down & Gettin' Up / DJ Maestro

3作目(黄色いジャケット。2作目よりはDJとしての腕を発揮しているようには感じた。

ビートの近いもの同士をクロスフェードで重ねたり、コード進行が似ている曲を並べたり・・・と、違和感なく流れていく。

Incognito がカバーしたことで有名な# Always There のオリジナルヴァージョン(Ronnie Lawsによる)が収録されている。

Gene Harris の# Los Alamitos Latinfunklovesong が収録されているのだが、これはJAZZANOVAの作品(このページ一番上)にも

収録されている。まあ選曲者が違うし、カブることなどあって当然とは思うが。

選曲の傾向は上記2つと同じなのだが、 とくに70年代の作品からの選曲が気になった。

レーベル傘下とはいえ、EMIやCapitalから選曲するのは、果たして「BLUE NOTEの作品」と言えるのかどうか・・・?

ただ、Lee Morganの# Sidewinder やKenny Burrell # Midnight Blueなど有名曲が、アドリブソロをカットせず

しっかり収録されているので、これからBLUE NOTEのジャズに手を出そうと考えている人にはいい入門編といえるかも知れない。

DJ Maestro選曲による上記3枚の中では、この作品が一番良かったように思えた。

もう一人の選曲者は、JAZZANOVA。

Lookin' Back & Movin' On / JAZZANOVA

JAZZANOVAはドイツのDJ・プロデューサー集団で、彼ら名義のアルバムもリリースしている。

ジャンルはテクノ/ハウス系、ということになろうか、ジャズの影響を感じさせる音作りをしている。

第1弾の↑(茶色のジャケット)は、60年代後半の4000番台末期~70年代のBN-LA時代の音源を中心に、まんべんなく選曲した感じ。

有名ネタもいくつかあるが、後年になってリリースされたレアトラックもピックアップしている。

JAZZANOVA の手による独自のリミックスは無い。

この企画では、あくまで彼らのセンスによる選曲を楽しむものなのだろう。

意外性のあるつなぎ方やマッシュ・アップ等も無く、無難にまとめられた印象。ラテンナンバーが多く入ったところに、MAW的なテイストも感じる。

有名どころも押さえているが、マイナーな曲に彼らのこだわりが垣間見える。

レコードを模したCDレーベルもなかなか良い。

Scrambled & Mashed / JAZZANOVA

このシリーズのJAZZANOVA第2弾(白いジャケット)は、ジャズ色を極力排してコンテンポラリー色を前面に押し出しているセレクトとなっている。

「BLUE NOTEにはこんなのもあるんだぜ!」というような気概に溢れている(実際にはCapitolレーベルなのだが)。

Gene Dunlap や Taste of Honey など、BLUE NOTEのコンピと言うよりは『Free Soul』シリーズの70年代盤を聴いているような感覚だ。

Bob Doroughの # Three is a magic number (3の段のかけ算の唄) までも網羅していることは、特筆に値する。

もちろん、レコードを模したCDレーベルも健在。レコード盤面に映り込むツヤまで再現している徹底ぷりだ。

両者ともBLUE NOTEレーベルに対する深い愛が感じられる内容だが、好みを言うと

DJ Marstroの3作目(黄色盤)とJAZZANOVAの1作目(茶色盤)をよく聴く。

ハウスやヒップ・ホップなどクラブ・ミュージックが好きで、ジャズにも興味があって「名盤」と云われるジャズ作品を

聴いてはみたものの、なんとなくいまいち・・・という向きには、この二つがオススメできる。

ジャズ色はしっかりとあるが、そこは現役クラブ・ミュージックのクリエイター。現在のセンスで美味しいところだけを聴かせてくれる。

近年、こうした動きはBLUE NOTEレーベルに留まらない。

Verveも似たような企画で作品をいくつか出しているので、機会があればそちらもレビューする予定。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます