先週関東に行き 川越の街並みを見学してきました  午後から

午後から

出かけました

出かけました  池袋駅(東武東上線に乗車)→川越駅で下車→

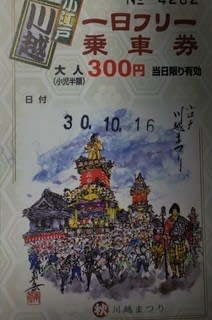

池袋駅(東武東上線に乗車)→川越駅で下車→ 東口から小江戸名所めぐりバスに乗車(一日フリー乗車券を購入300円)→「一番街」で下車して

東口から小江戸名所めぐりバスに乗車(一日フリー乗車券を購入300円)→「一番街」で下車して 城下町の面影を残す蔵造りの街並みを散策しました 平日ですがたくさんの人が訪れていました

城下町の面影を残す蔵造りの街並みを散策しました 平日ですがたくさんの人が訪れていました

立派な棟 鬼瓦 箱棟 観音扉 *壁が黒いのは 当時 白い建物は武家 なので黒に塗った(江戸黒)観音扉は普段は開けていて火事のときには閉める 江戸の職人さんの知恵が残っている 明治26年の火事がきっかけで耐火建築でもある蔵造りになった 壁は防火の役目

*埼玉りそな銀行川越支店(登録有形文化財)

大正7年(1918)に第85銀行の本店として建設 「ネオルネッサンス様式」の建物 青緑色の塔屋

*「時の鐘」 高さは奈良の大仏様と同じ16m 寛永4年~11年(1627~34)に建設されましたが 度々 火災などで焼失 その後 明治27年に再建されました 昔から「鐘つき堂」と呼ばれているそうです

【日本の音風景100選】に認定されているそうです (市指定文化財)

パンフレット画像

390年もの間 時を刻み 現在は自動で一日4回(6時 正午 15時 18時)各6回ずつ音色(梵鐘)を響かせているそうです 残念ながら聞き逃してしまいました

*大沢家住宅(重要文化財)川越にある最古の蔵造 寛政4年(1792)に呉服太物を商うための店舗

*菓子屋横丁(かおり風景100選)

昭和初期には70軒 現在は20軒が石畳の道の上に軒を連ねています ニッケ飴 せんべい 団子 麩菓子…

路地を入り散策

ウナギ屋さん 火曜日お休みでした

*一休み こちらでお茶にしました 形がカワ(・∀・)イイ!!バームクーヘンをいただきました

縦ににスライスしていただきます お味は濃厚でした

小江戸川越は城下町 豪商の土蔵が立ち並び 延焼を防ぐ防火壁の役目をする壁が印象的でした 川越から江戸まで新河岸川(しんがしがわ)を通り江戸時代から明治時代の300年間 船で物資(農作物)を運んでいました この川は湾曲していて流れを悪くすることで水かさを増やし 大きな船も行き来していた 現在の新河岸川は直線で浅くなっている

小江戸川越は城下町 豪商の土蔵が立ち並び 延焼を防ぐ防火壁の役目をする壁が印象的でした 川越から江戸まで新河岸川(しんがしがわ)を通り江戸時代から明治時代の300年間 船で物資(農作物)を運んでいました この川は湾曲していて流れを悪くすることで水かさを増やし 大きな船も行き来していた 現在の新河岸川は直線で浅くなっている

*川越はなぜ小江戸と呼ばれているの?

それは明治10年頃の写真を見ると東京京橋の街並みと川越の街並みがそっくりでした なので小江戸と呼ばれています 現在東京には残っていませんが川越には江戸時代の建物が残っています 「江戸をみたければ川越にいらっしゃい」と言われているそうです

*お土産(追記)