梅が見頃を迎えている北野天満宮で、所蔵する名刀や江戸・明治期の絵画を披露する展覧会「北野天満宮の至宝」が宝物殿を会場に開かれています。

- 北野天満宮は神社としては日本有数の江戸・明治期の絵画コレクター

- 源氏伝来の名刀・鬼切丸を含む25振の刀剣はファンにはたまらない

- 京都文化博物館でも北野天満宮の展覧会を並行して開催、回遊がおすすめ

国宝の北野天神縁起絵巻は、京都文化博物館で展示中です。あわせて鑑賞することで北野天満宮が所蔵する美術品や史料の奥深さを体験することができます。

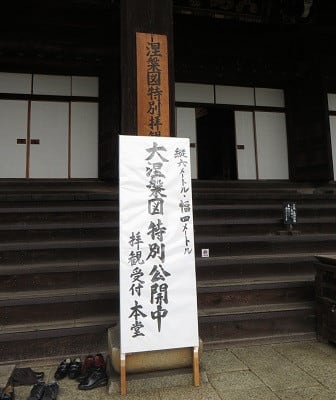

宝物殿は常時公開ではなく、観梅・紅葉シーズンや毎月25日の縁日の日など、多客期を中心に公開されています。この展覧会は京都文化博物館の展覧会とジョイント開催もあり、1月から4月までと異例の長さで開催されています。

北野天満宮は、言わずもがな菅原道真をまつるために、平安時代半ばの947(天暦元)に朝廷によって創建されました。朝廷、藤原氏、足利将軍家、豊臣秀吉など一貫して権力者からの信奉を受け続けます。江戸時代には現在のように学問の神として知られるようになり、全国に普及した寺子屋の守護神として多くの分祀が行われます。

北野天満宮が多数の美術品を所蔵するのは、時代を通じて上流階級からたくさんの寄進を受けるほど信奉を集め続けていたためにほかなりません。

宝物殿

宝物殿は、上品な緑色が美しい唐破風屋根が特徴です。展示室はコンパクトですが、見応えのある作品が並んでいます。

入口では輝かしい刀身の名刀「鬼切丸」が出迎えます。展示は3/17までですが、3/19以降は京都文化博物館の展示替えに合わせ、秀頼が奉納した「圀広」が展示されると予想されます。いずれも重要文化財です。昨年2018年秋に京都国立博物館で行われた「京のかたな」展と同様、若い女性が熱心に見つめる姿が目立ちました。”かたな”のファン層はしっかりと根付いているようです。

【北野天満宮公式サイト】 ご紹介した作品の画像の一部が掲載されています

江戸・明治の日本画も名品が並んでいます。北野天満宮だけあって、梅がモチーフの作品が目立ちます。竹内栖鳳の「紅白梅図」は、梅の香りが漂ってくるかの如く、生命感あふれる描写が見事です。背景を描かず梅だけをクローズアップさせていることで、春の訪れを強調しているかのようです。

幕末から明治にかけて宮中の御用絵師だった望月玉泉(もちづきぎょくせん)の「梅花臘月図」は、おぼろ月を梅の枝に重なるよう描いています。月夜の梅の美しさを絶妙に表現しています。

長五郎餅 境内売店

北野天満宮は昔から門前グルメが充実していることでも知られています。近くの中立売通の商店街にある「長五郎餅」は天満宮境内に出店があります。参道入口の鳥居から今出川通りをはさんだ向かい側には、粟餅の「澤屋」と豆腐料理の「とようけ茶屋」があります。いずれの店もいつも行列ができていますのですぐにわかります。

人々から愛され続けている神社で、充実した展覧会と一緒にグルメをお楽しみください。

こんなところがあります。

ここにしかない「空間」があります。

日本一の学業成就のお守り、これしかない

________________

北野天満宮の至宝 宝物殿公開中

【神社による展覧会公式サイト】

会場:宝物殿

会期:2019年1月1日(火)~4月14日(日)

原則休館日:2/18-2/22

入館(拝観)受付時間:9:00~16:00

※2/17までの第1期展示、2/23以降の第2期展示で一部展示作品/場面が入れ替えされます。

※1期・2期展示期間内でも、展示期間が限られている作品/場面があります。

※宝物殿は常時公開されていません。

北野天満宮 梅苑公開

【神社による行事公式サイト】

会期:毎年2月上旬~3月下旬

原則休館日:なし

入館(拝観)受付時間:9:00~16:00

2/22-3/17金土日曜はライトアップ公開:日没~20:00

◆おすすめ交通機関◆

地下鉄「今出川」駅下車、3番出口から市バスに乗換「北野天満宮前」バス停下車、徒歩1分

JR京都駅から一般的なルートを利用した平常時の所要時間の目安:30分

京都駅→地下鉄烏丸線→今出川駅(烏丸今出川)→市バス51/102/203系統→北野天満宮前

【公式サイト】 アクセス案内

※京都駅から直行するバスもありますが、地下鉄とバスを乗り継ぐ方が、時間が早くて正確です。

※この施設には無料の駐車場があります。

※渋滞と駐車場不足により、健常者のクルマによる訪問は非現実的です。

________________

→ 「美の五色」とは ~特徴と主催者について

→ 「美の五色」 サイトポリシー

→ 「美の五色」ジャンル別ページ 索引 Portal