建築・都市について

todaeiji-weblog

43 くさび型カーブの相似形

近すぎるものへの反発

コンラート・ローレンツは、何十、何百種類という魚たちであふれかえるサンゴ礁の海で、なわばりを主張する魚たちがもっとも激しく「攻撃」するのは実は同じ種の魚たちだ、という観察の中から、野外では『類は類をもって集まらない』*01という原則を見出した。

ダーウィンの『生存競争』という言葉に出会うと、たいていの場合、誤って、異なった種の間に起こる闘争のことだと思ってしまう。だが実は、ダーウィンの考えた進化を推し進める『闘争』というのは、何よりもまず、近縁な仲間どうしの競争のことなのだ、とローレンツは言う。そしてこの危険を封じるいちばんかんたんな手だては、同じ種の動物は互いに相手を寄せつけないというやり方だ、というのだ。

種々雑多な種が共存する海

/肉食の捕食者以外で一番危険なのは同じ種の仲間だ。

こうした種の保存のための本能が、この近すぎるものへの反発という動物に共通な現象となって現れる。種の遠近と攻撃性、危険性のようなものの関係をみると、当然種が離れ、食う食われる関係にあるものがもっとも攻撃的で、危険度が高くなるが、そうでなければ種々雑多な種が共存することができる。しかしそれが同一の種同士となると、ローレンツのいう「攻撃」という激しい反応が起きて反発しあう。もっともそれをさらにこえると生殖のためのカップリングという最も近い関係となるのだが。

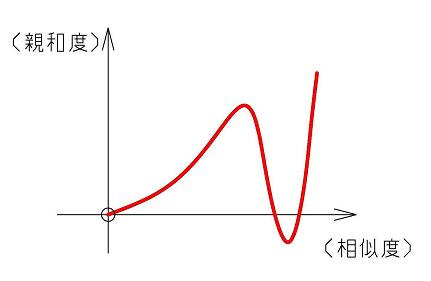

このような関係を、横軸に種の近さを、縦軸に攻撃性のようなものを指標にしたグラフで表すと、そこに「不気味の谷」と同じ、くさび型カーブと相似性を持った曲線が現れるのがわかる。

こうした視点で様々な現象を見渡すと、宗教において、異教徒よりも異端に対してより激しく反発することや、髪の色も肌の色も異なる異人よりも、人種的にも文化的にも近い隣国のほうがはるかに敵対心を燃やすこと(サッカーのワールドカップ予選や野球のWBCなどを見ればわかる)など、種の保存という生物学的な関係だけではなく、社会的にもこうした現象の相似形を目にすることができる。

ローレンツはこうした種内闘争が、実は人類が置かれている文化と技術の史的状況のもとでは、あらゆる危険の中でもっとも重大な危険だと見なしていいと述べている。

ものの輪郭の把握にひそむ相似形

一方、杉浦康平は線の「発生」をつきつめていくプロセス*02の中で、マッハバンド現象とその原因と考えられる側方抑制現象に注目し、そこに不気味の谷と同じ、くさび型カーブの相似形を見出した。

マッハバンド現象*03とは、物理的に輝度がなだらかな連続変化を示す画像において、その輝度の変化する点に輝線や暗線が見える現象で、物理的には存在しない輝度変化の強調を人間が心理的に知覚してしまう現象である。人間は無意識のうちに輪郭が強調された像を見ているのである。

図の宇宙誌:杉浦康平+多木浩二 より

この現象は、網膜や大脳の神経系の拮抗的興奮と抑制によって起きる*02と説明されている。眼球内の網膜にある光受容細胞の受容野の中心に光が当たると、興奮した受容器から神経繊維を通して光の強さに応じたプラスのインパルスが発射されるが、少しずれたところに光が当たると、その興奮を逆に抑制する働きがおこる。この現象が側方抑制現象と呼ばれるものであり、視野の中心と周辺の輝度の差によって輪郭が強調され、マッハバンドが生じる*04のである。

潜在刺激が、知覚される刺激に返還される閾値を越える瞬間に、マッハ曲線が側方抑制を媒介として存在し、それによって刺激の変化面に境界線が発生*02する。杉浦は、その境界線は、実は微細に観察すると(森政弘の「不気味の谷」との相似性をもつくさび型カーブの形をした)二つの鋭い極大・極小値が境界面を強調して、線的効果に変わり、境界線を強く知覚させている*02のだと指摘する。それは「極大値と極小値を両側にもつ、『おぼろげな線』を構成」し、線の「発生」とものの輪郭の把握というわれわれの身体性による空間認識につながっていくのだ。

todaeiji-weblog

*01:攻撃-悪の博物誌/コンラート・ローレンツ/日高俊隆・久保和彦訳 みすず書房 1970.01.30

*02:図の宇宙誌:杉浦康平+多木浩二/多木浩二―四人のデザイナーとの対話/新建築社 1975.03.05

*03:現象の発見者であるエルンスト・マッハにちなんで名づけられた。

*04:マッハバンド-その数理・物理・生理・心理-/MASUDA, Osamu

コンラート・ローレンツは、何十、何百種類という魚たちであふれかえるサンゴ礁の海で、なわばりを主張する魚たちがもっとも激しく「攻撃」するのは実は同じ種の魚たちだ、という観察の中から、野外では『類は類をもって集まらない』*01という原則を見出した。

ダーウィンの『生存競争』という言葉に出会うと、たいていの場合、誤って、異なった種の間に起こる闘争のことだと思ってしまう。だが実は、ダーウィンの考えた進化を推し進める『闘争』というのは、何よりもまず、近縁な仲間どうしの競争のことなのだ、とローレンツは言う。そしてこの危険を封じるいちばんかんたんな手だては、同じ種の動物は互いに相手を寄せつけないというやり方だ、というのだ。

種々雑多な種が共存する海

/肉食の捕食者以外で一番危険なのは同じ種の仲間だ。

こうした種の保存のための本能が、この近すぎるものへの反発という動物に共通な現象となって現れる。種の遠近と攻撃性、危険性のようなものの関係をみると、当然種が離れ、食う食われる関係にあるものがもっとも攻撃的で、危険度が高くなるが、そうでなければ種々雑多な種が共存することができる。しかしそれが同一の種同士となると、ローレンツのいう「攻撃」という激しい反応が起きて反発しあう。もっともそれをさらにこえると生殖のためのカップリングという最も近い関係となるのだが。

このような関係を、横軸に種の近さを、縦軸に攻撃性のようなものを指標にしたグラフで表すと、そこに「不気味の谷」と同じ、くさび型カーブと相似性を持った曲線が現れるのがわかる。

こうした視点で様々な現象を見渡すと、宗教において、異教徒よりも異端に対してより激しく反発することや、髪の色も肌の色も異なる異人よりも、人種的にも文化的にも近い隣国のほうがはるかに敵対心を燃やすこと(サッカーのワールドカップ予選や野球のWBCなどを見ればわかる)など、種の保存という生物学的な関係だけではなく、社会的にもこうした現象の相似形を目にすることができる。

ローレンツはこうした種内闘争が、実は人類が置かれている文化と技術の史的状況のもとでは、あらゆる危険の中でもっとも重大な危険だと見なしていいと述べている。

ものの輪郭の把握にひそむ相似形

一方、杉浦康平は線の「発生」をつきつめていくプロセス*02の中で、マッハバンド現象とその原因と考えられる側方抑制現象に注目し、そこに不気味の谷と同じ、くさび型カーブの相似形を見出した。

マッハバンド現象*03とは、物理的に輝度がなだらかな連続変化を示す画像において、その輝度の変化する点に輝線や暗線が見える現象で、物理的には存在しない輝度変化の強調を人間が心理的に知覚してしまう現象である。人間は無意識のうちに輪郭が強調された像を見ているのである。

図の宇宙誌:杉浦康平+多木浩二 より

この現象は、網膜や大脳の神経系の拮抗的興奮と抑制によって起きる*02と説明されている。眼球内の網膜にある光受容細胞の受容野の中心に光が当たると、興奮した受容器から神経繊維を通して光の強さに応じたプラスのインパルスが発射されるが、少しずれたところに光が当たると、その興奮を逆に抑制する働きがおこる。この現象が側方抑制現象と呼ばれるものであり、視野の中心と周辺の輝度の差によって輪郭が強調され、マッハバンドが生じる*04のである。

潜在刺激が、知覚される刺激に返還される閾値を越える瞬間に、マッハ曲線が側方抑制を媒介として存在し、それによって刺激の変化面に境界線が発生*02する。杉浦は、その境界線は、実は微細に観察すると(森政弘の「不気味の谷」との相似性をもつくさび型カーブの形をした)二つの鋭い極大・極小値が境界面を強調して、線的効果に変わり、境界線を強く知覚させている*02のだと指摘する。それは「極大値と極小値を両側にもつ、『おぼろげな線』を構成」し、線の「発生」とものの輪郭の把握というわれわれの身体性による空間認識につながっていくのだ。

todaeiji-weblog

*01:攻撃-悪の博物誌/コンラート・ローレンツ/日高俊隆・久保和彦訳 みすず書房 1970.01.30

*02:図の宇宙誌:杉浦康平+多木浩二/多木浩二―四人のデザイナーとの対話/新建築社 1975.03.05

*03:現象の発見者であるエルンスト・マッハにちなんで名づけられた。

*04:マッハバンド-その数理・物理・生理・心理-/MASUDA, Osamu

|

攻撃―悪の自然誌 コンラート・ローレンツ みすず書房 このアイテムの詳細を見る |

| 四人のデザイナーとの対話―多木浩二対談集 (1975年) 多木 浩二 新建築社 このアイテムの詳細を見る |

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

42 不気味の谷

相似性を目指すデザインの反転現象

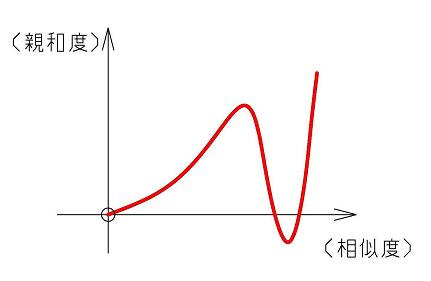

人形や義手、ヒト型ロボットをデザインするうえで注目されている現象がある。人間の姿かたちを模すこれらのデザインは、人間との相似性の向上が目指されるが、多くはその相似度が上昇すればするほど、親しみやすさ、親和度も上昇する。

ところがその上昇曲線が、ある時点で突然下落に転じる。相似性を求める連続的変化の中で、相似度が過度に高まると、逆に親和度が一気に下降に転じ、マイナスにまで落ち込むという現象が生じるのだ。すなわち、親しみやすさが一転して嫌悪感や不気味さという感情を生み出す反転がおきる。

さらに相似度が上昇すると、ふたたび親和度も上昇に転じるのだが、人間の姿かたちを模すデザインの、相似度と親和度の連続的な変化を示す曲線の中に、くさび型の谷が突如出現するこうした現象を、森正弘は「不気味の谷」*01と名付けた。

このデーモニッシュな響きをもつネーミングは、この現象の特異性とその意味するところの普遍的な広がりの深さを端的に表している。

境界線上にある人形の顔

柔和で優しい顔なのか、不気味な笑顔なのか。/東芝科学館

顔を白く厚化粧するのは京都の芸妓などにその名残を見ることができるが、江戸時代にデザインされたこの人形に対する違和感の中には、こうした時代によって移り変わる美意識の違いも考慮に入れなければならないだろう。

不気味の谷の正体

モーフィングというCGの技術をつかうと、ある形態から別の形態へ連続的に変化していく様子をつくりだすことができる。このモーフィングによって、コップから皿への変形の過程と、ロボットから人間への変形への過程をつくりだして比べたとき、コップと皿との間には不気味さは感じないが、ロボットと人間との間には不気味さを感じる瞬間がある*02という。それはなぜだろうか。

瀬名秀明はその理由を、おそらく、片方のカテゴリーに自分自身が入っているからではないか*02と述べている。そして自分じゃないものと自分の間にある違和感、居心地の悪さ、それが不気味の谷の正体なのではないか。自分というものがテンプレートになり、そこから外れたものに違和感、不気味さを感じているのだと説明している。すなわち、つくりだされたもの(人形・ロボット)がつくりだすもの〈人間〉との間に相似性を持つ場合に、そうした現象が生じるのではないか、ということだ。

また人間に極似した人形やヒト型ロボットが、多くの不自然な外観や動作を見せる点が病人や死体と共通し、見る人に否定的な印象を与えるのが要因ではないか、とする分析や、「不気味の谷」は実は疑似科学にすぎず、それはグラフの巧妙なトリックであり、そもそもそうした現象そのものが生じていないのではないか*02という批判的な見方もある。

しかし、実はここでもっとも注目されるのは、その不気味の谷を描き出すくさび型の曲線グラフそのものにあるといってもよい。このくさび型の曲線と相似性を持つ現象が、非常に多岐にわたって存在するということ。すなわち、ものをつくりだす側(すなわちヒト側)の本質的なところにこの現象は深くかかわっており、相似性を求めてつくりだされるもの(ヒト型ロボットなど)との間にも、それは色濃く反映してくるのではないか、ということだ。

todaeiji-weblog

連続的変化の中に突如出現するくさび型カーブ

このくさび型カーブの相似形が様々な現象に現れる。

*01:Energy Vol.7 No.4 /1970.10

*02:瀬名秀明ロボット学論集/瀬名秀明/勁草書房 2008.12.20

人形や義手、ヒト型ロボットをデザインするうえで注目されている現象がある。人間の姿かたちを模すこれらのデザインは、人間との相似性の向上が目指されるが、多くはその相似度が上昇すればするほど、親しみやすさ、親和度も上昇する。

ところがその上昇曲線が、ある時点で突然下落に転じる。相似性を求める連続的変化の中で、相似度が過度に高まると、逆に親和度が一気に下降に転じ、マイナスにまで落ち込むという現象が生じるのだ。すなわち、親しみやすさが一転して嫌悪感や不気味さという感情を生み出す反転がおきる。

さらに相似度が上昇すると、ふたたび親和度も上昇に転じるのだが、人間の姿かたちを模すデザインの、相似度と親和度の連続的な変化を示す曲線の中に、くさび型の谷が突如出現するこうした現象を、森正弘は「不気味の谷」*01と名付けた。

このデーモニッシュな響きをもつネーミングは、この現象の特異性とその意味するところの普遍的な広がりの深さを端的に表している。

境界線上にある人形の顔

柔和で優しい顔なのか、不気味な笑顔なのか。/東芝科学館

顔を白く厚化粧するのは京都の芸妓などにその名残を見ることができるが、江戸時代にデザインされたこの人形に対する違和感の中には、こうした時代によって移り変わる美意識の違いも考慮に入れなければならないだろう。

不気味の谷の正体

モーフィングというCGの技術をつかうと、ある形態から別の形態へ連続的に変化していく様子をつくりだすことができる。このモーフィングによって、コップから皿への変形の過程と、ロボットから人間への変形への過程をつくりだして比べたとき、コップと皿との間には不気味さは感じないが、ロボットと人間との間には不気味さを感じる瞬間がある*02という。それはなぜだろうか。

瀬名秀明はその理由を、おそらく、片方のカテゴリーに自分自身が入っているからではないか*02と述べている。そして自分じゃないものと自分の間にある違和感、居心地の悪さ、それが不気味の谷の正体なのではないか。自分というものがテンプレートになり、そこから外れたものに違和感、不気味さを感じているのだと説明している。すなわち、つくりだされたもの(人形・ロボット)がつくりだすもの〈人間〉との間に相似性を持つ場合に、そうした現象が生じるのではないか、ということだ。

また人間に極似した人形やヒト型ロボットが、多くの不自然な外観や動作を見せる点が病人や死体と共通し、見る人に否定的な印象を与えるのが要因ではないか、とする分析や、「不気味の谷」は実は疑似科学にすぎず、それはグラフの巧妙なトリックであり、そもそもそうした現象そのものが生じていないのではないか*02という批判的な見方もある。

しかし、実はここでもっとも注目されるのは、その不気味の谷を描き出すくさび型の曲線グラフそのものにあるといってもよい。このくさび型の曲線と相似性を持つ現象が、非常に多岐にわたって存在するということ。すなわち、ものをつくりだす側(すなわちヒト側)の本質的なところにこの現象は深くかかわっており、相似性を求めてつくりだされるもの(ヒト型ロボットなど)との間にも、それは色濃く反映してくるのではないか、ということだ。

todaeiji-weblog

連続的変化の中に突如出現するくさび型カーブ

このくさび型カーブの相似形が様々な現象に現れる。

*01:Energy Vol.7 No.4 /1970.10

*02:瀬名秀明ロボット学論集/瀬名秀明/勁草書房 2008.12.20

|

瀬名秀明ロボット学論集 瀬名 秀明 勁草書房 このアイテムの詳細を見る |

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )