<藤原弘達の“創価学会を斬る”シリーズ・3/7>

新・創価学会を斬る 藤原弘達 昭和47(1972)/6 日新報道

◆ 「天皇制」崩壊のなかから盛り上がった新興宗教-2

----------(以下、本文)----------266

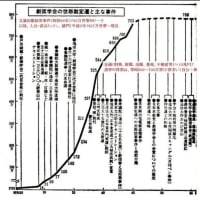

私はこの章の初めに、池田大作が敗戦直後の南原繁にふれ、日本のインテリたちは底辺で汗み泥になっている庶民大衆、その底辺の中に分け入つて足搔いていった創価学会の役割を正当に認めていないのではないか、といっていることを紹介した。たしかにそういう状況下において最も強引な戦闘的折伏を通じて、学会はのびたワケである。しかもそれはすでに第一部でも描いているような、戸田城聖的金融機関システムと抱き合わされたもの、場合によっては“ネズミ講”的システムとでもいえる組織をとって信仰と利殖という二刀流をやってのけたワケである。そのやり方は戦後のはなはだしい経済的困窮、人心の荒廃から一日も早くはい出ようとする大衆の心情をダイレクトにつかんだ。

やり方そのものはまさに「魔法の園」的中世的とでもいえるような、上からの強引さが直線的でエゴイスティックな大衆要求に対応しながら、これを“ご利益”と“バチ”の二刀流で組織化していったということである。しかもその組織の仕方そのものは、いみじくも大日本帝国軍隊と同じような、驚くべき縦の系列の組織化であったことが、かえって有効な威力を発揮したということがいえるのである。

しかし、そうして伸びてきた創価学会にしても、いかにも底辺を志向しておりながら、決して、底辺を教済するものではなかったことをいまや知るべきであろう。やったことといえば、貧しい者を救うという名の下に底辺から金を集めて、富を誇示することであった。民衆の精神を支配するために、富を背景としてマスコミを最大限に利用することであった。しかも宗教法人という無税経営団体のフル活用であった。しかもそのように得られたところの社会的、経済的、政治的勢力を「小宇宙的天皇制」、つまり小ピラミッド型「王国」組織の中に底辺から組み立てていったというところに、創価学会の最も持異性のある発展があるのだと思う。

新興宗教の中で最も徹底して中世的手法を底辺に強行したところに、創価学会の異常な伸び方があったということがいえるのであり、そこからできたものは「池田天皇制」であり、「現代王国」であったということがいえるのである。そういう意味においては、センべィ型が段々と梯形型Ⅳ図に広がるに従って池田はそういう梯形型のほぼトップ・レベルのところに顔を出して、その上辺につらなり、「小さな中世社会」、「小天皇制」社会のようなものを一角に構成したところに、創価学会の大きな特色があったといえよう。

学会には他の新興宗教集団と違った積極的政治利用、権力志向というものがあり、そういう側面を日蓮正宗の教義や日蓮の文書その他をもって裏づけるというやり方を敢行した。一種の日蓮正宗利用と日蓮利用が前面にでて、それだけ価値論は後退し、段々と“ご利益”と“バチ”の使い分けによって大衆を釣り上げてゆくという中世的魔術的方向へと移行していったといえよう。まさにそういう創価学会組織作りの原理の中にこそ、典型的に前近代的、中世的な時代錯誤が浮きぽりされているということである。

そういう意味において池田大作はいかにも底辺を志向しているようにいいながら、決してそれは底辺を教ぃ上げたことを意味するものではない。底辺を踏み台にして「小天皇制」をつくったに過ぎないということである。そこに創価学会というものが、スタンダールの「パルムの僧院」さながらに絶対主義の内部のような精神構造を形成し、言論自由など尊重しようにもできないし外からの批判を拒否するし、たくわえた財力を通じてマスコミをコント口ールするし、さらには信者組織の数だけを利用して議員を送り込み、選挙違反すらあえて辞さないマキャベリスティックなやり方を当然視する赤裸々な権力志向を示すことになった大きな精神的背景があるといえるだろう。

いかにも「自己変革」とか、人間革命とかキレイごとをならベても、そのやり方はおよそ宗教者としての精神的原点を失ったものといわざるをえない。これまでの創価学会の成功はあくまでも政治的成功であり、経済的成功であり、またその幹部の立身出世欲を満足させただけのものであった。

創価学会内部においてすら底辺は全く救われないバチと呪いの世界、以前と変わらないどころか、もっと程度のわるい「魔法の園」に放擲されたままであった。底辺大衆を底揚げし、これを救いあげるという機能、それは彼らも一応は主観的には志向したかもしれないけれども、結果としてはほとんど何もできてはいないということであろう。これは第一部の中にまざまざと「現証」された学会員内部からの底辺のノロイの声の上にあらわれているといわなければならない。

こういう意味においても、創価学会が戦後社会における民衆の宗教的渇望を吸収して、底辺を解放する変革のエネルギーとしての役割を果たしたとは到底評価することはできない。むしろ創価学会という巧妙な一つの知能犯的営利集団をそこに作っただけである。

みよ! 結果としてつくったものは何か。正本堂その他の大伽藍であり、創価大学であり、公明党であり、大石寺周辺の土地買い占めであり、大作のベストセラーづくりである。まさに彼等自身が攻撃してやまなかった既成宗教集団そのままのものしかそこには何ひとつ実現されていないではないか。そういう事実が、何よりも雄弁に創価学会の果たした客観的役割を物物語り、その位置づけとしては決定的なものにしていると言わざるをえまい。底辺を志向しながら底辺は少しも創価学会によって救われてはいない。彼等は幸福にはなっていないし、日本の底辺問題は何一つとして解決されていないと、いわざるをえない。それが創価学会のの本質にほかならない。

法華経や日蓮正宗の中にある擬似変革性を勝手気儘に乱用し、大衆をいかにも救い、社会を変革するかの如き幻想を与えながら、結果としては一種のマッチ・ホンプに終わっているのだ。

栄えるのはお寺であり、宗教団体の組織であり、坊主であり、幹部に過ぎない。まさに「一将功成って万骨枯る」である。天皇制はこれを如実に実践し、やがて崩壞した。創価学会も、底辺を利用してそのトップ集団を一定の社会的レべルまで持ち上げた機能はあっても、底辺自体を解放するエネルギーには全くなっていなかった。むしろこれほどロコツに底辺大衆のェネルギーを利用した組織はないといった方が正しいだろう。

結果としては反革命の安定した大衆的拠点になっていたといわざるをえまい。それは宗教の本来持つ保守性を越えており、その限りでの知能犯罪指数は高いということでもある。

創価学会問題とでもいえるものが、たまたま言論の自由妨害、出版妨害の事件として噴火したという意味のなかには、それがまさに天皇制の残渣、大日本帝国の精神的残渣をかき集め、しかも内容的にはほとんど変革されないままのものであったことからも一種の必然として発生したといわざるをえまい。

昭和三十四年に私は、アメリカへ奴隷として送られた黒人のなかで出世した少数者が西アフリカに帰ってつくった国、リベリアを訪問したことがある。リベリアは最も古いアフリカ大陸における黒人独立国であるといわれている。しかしそのリベリアの中で行なわれている政治のやり方は、アメリカの一部少数の富んだ白人エリートがアメリカの大衆プアー層をコントロールする技術をそっくりそのままで、黒人自らが黒人を支配するというもので、その現実にふれて、いたく驚いたことがある。そのリベリアに関して私が抱いた感懐は、そっくりそのままに戦後民主主義の落穂をかき集めてできた創価学会のうえに感ずるものなのである。

創価学会問題というものは、そういう意味において体質的にまだほとんど解決されてはいない。ただ創価学会をしてそこまでのさばらせた日本の政治状況の問題点とか、エコノミック・アニマル化した日本の経済の問題点とか、さらには同じように口では言論自由を唱えながら、経営的利害に弱い日本のマスコミの体質の問題点等々、それはそのままで戦後民主主義社会とでもいわれるもののもつ、それなりの歪みと病理を象徴していたといわなければならないのである。

その意味では創価学会を「斬る」ことのみが私の問題意識ではない。創価学会をそこまでのさばらせた既成宗教集団の無力と怠慢、大衆に対する宗教的救済のサボタージュ等をむしろ厳しく非難しなければならないであろう。公明党をあれだけのさばらせた日本の革新勢力の無策無能も、共産党を含めて大いに問題にしなければなるまい。またそういう創価学会以外の新興宗教組織が、創価学会とならんで政治と安易に妥協し、そして信者を動員して政党、特に自由民主党、保守勢力の個々の議員の御用機関化している現実もやはり学会以上に大きな問題であるといわなければならない。

マスコミにいたっては、こと創価学会に関するかぎり言語道断でり、創価学会について国民の「知る権利」を自ら封殺してきた大いなる責任を感じて然るべきであろう。大衆とか国民とか“民主主義”の決まり文句を格好よく綺麗にいうことはいっても、そのドロドロとした底辺に対してほとんど働きかけようとしなかった。結局は大衆を軽蔑していたということかもしれない。そのうらはらに一種の愚民感情の伏在を感じる。多くの進歩的知識人の創価学会問題についての発言にもそれを感じたものである。あの事件はいろいろの意味でそういう点での戦後責任の所在のようなものを透視したといえるのではないかと思う。

そのような意味をふくめて、私自身は『創価学会を斬る』という本が社会に与えた影響というものをかみしめ、その意義を推し進める必要を、戦後日本の病理剔扶の必要と直結していまさらのように自分自身の責任としても痛感せざるをえない。

----------(次回に、つづく)---------272