Gerry Mulligan The Concert Jazz band at Newport 1960

編曲を得意とするミュージシャンは、他のバンドにアレンジを提供するだけでなく、もちろん自分のバンドでもそのアレンジを披露する。しかし、ビッグバンドとなると自分のバンドを持つのは経済的な面からも難しい。そこで、どうしてもリハーサルバンドが主体になってくる。

ジェリーマリガンはバリトンサックスプレーヤーとして有名だが、一方で作編曲でも活躍した。1982年に自らのビッグバンドの演奏でグラミー賞を受賞したが、このマリガンのコンサートジャズバンドが最初に編成されたのは1960年。

世の中ハードバップからファンキーブームへまっしぐらであったこの時期、マリガンが世の中の流れに反して、自分のアレンジを好きに演奏できるレギュラーバンドとしてビッグバンドを立ち上げられたのには一つ理由があった。

マリガンの代表的な曲にI want to live (私は死にたくない)という作品があるが、これは同名の映画の主題歌。主題歌だけでなくサウンドトラック全編がマリガンのグループの演奏であった。

これをきっかけに、マリガンは映画にも多く出演することになり、マリガンのグループ御一行様はロスに長期間滞在することになる。実は、この映画出演はマリガンを日々のツアーから解放しロスに落ち着けただけでなく、経済的も恩恵を与えた。要は自分のやりたい演奏活動の軍資金を映画で稼ぐことができたというだ。

そこで、念願であった自分のビッグバンドである、コンサートジャズバンドを編成することができた。

このバンドは普通のコンボより大編成でビッグバンドよりは小振りな編成だが、実にユニークなサウンドをしている。ソリストが充実していてあるだけでなく、マリガンをはじめとして他のアレンジャーの編曲も多く採用しているが、もうひとつ大きな特徴があった。

このコンサートジャズバンドに関しては、そのグループにも参加したベースのビル・クロウが、自らの著書「さよならバードランド」の中でも書き残している。そこにその特徴についての記述があるので引用しておくことにする。

「素晴らしいソロイストが揃っていることはもちろんだが、そのバンドの大きな財産はそれぞれのセクションに腕利きのリフ・メーカーが控えていることだった。ジェリー、クラーク、そしてボブだ。大抵の場合、僕らは誰かがソロを終えても、ジェリーの指示があるまでは、すぐに次の譜面部分に移らなかった。ソロイストが2コーラス目、3コーラス目に入ると、ジェリーは即興でバックグラウンド・リフを作り上げ、他のリード奏者たちもユニゾンなりハーモニーなりでそれに加わった。一方ブラスセクションではボブやクラークがそれに対するカウンターリフを作っていった。そして僕らは力強く新しいものをどんどん展開していって、そのまま次の譜面部分に突入していくことになった。」とある。

これが、マリガンのコンサートジャズバンドの特徴であった。

モダンビッグバンドになってソロが重視され、アンサンブルが多様化していったなかで、古いジャズが持っていたソロを盛り立てるためのバックの即興的なリフがいつの間にか無くなっていったが、それをグループの演奏で見事に復活させた。これが、参加しているミュージシャンがこのバンドで演奏することが楽しかったという一つの理由であったのだろう。

ニューヨークで立ち上げたバンドは、西海岸でもコンサートを開き、その年のニューポートの舞台にも立った。その時の演奏がオコナー神父のアナウンスから、マリガンのMCまでそのままアルバムになっている。通して聴くと、このバンドの特徴に合わせて会場の雰囲気も良く分かる。

このバンドは、その後ノーマングランツがバックアップしていたが、グランツがVerveをMGMに売却すると同時に、それまでのような活動の支援は無くなり、存続できなくなり解散してしまった。レコーディングやコンサートのために再編されることはあっても、メンバーの中でも最初の熱気は感じられなくなったという。

やはり、ビッグバンドを継続的に運営し、参加するミュージシャンが熱くプレーし続けるためには、経済的な支えとその演奏を楽しむファンの存在の両方が必要ということだろう。

1. Utter Chaos Gerry Mulligan 1:25

2. Broadway H.Woods/T.Mcrae/B.bird 10.03

3. Theme From 'I Want To Live Johnny Mandell 5:27

4, Out Of This World Harold Arlen/Johnny Mercer 4:03

5. Manoir De Mes Reves Django Reinhard 4:32

6, 18 Carrots For Rabbit Gerry Mulligan 6:18

7. Walkin' Shoes Gerry Mulligan 5:41

8, Sweet And Slow Harry Warren/Al Dubin 5:29

9. I’m Gonna Go Fishin' Duke Ellington/Peggy Lee 6:27

10. Blueport Art Farmer 6:31

11. Utter Chaos/Closing 0:48

GERRY MULLIGAN AND THE CONCERT JAZZ BAND

Don Ferrara, Phil Sunkel, Conte Candoli (tp)

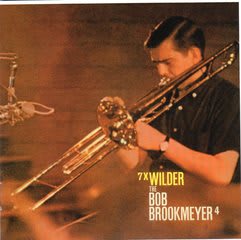

Bob Brookmeyer (vtb), Wayne Andre (tb), Alan Raph (b-tb)

Gene Quill (as, cl), Dick Meldonian (as), Jim Reider (ts), Gene Allen (bs, bcl),

Gerry Mulligan (bs, p)

Buddy Clark (b)

Mel Lewis (dm)

Recorded live at Newport Jazz Festival, Freebody Park, Newport, Rhode Island, July 1, 1960

編曲を得意とするミュージシャンは、他のバンドにアレンジを提供するだけでなく、もちろん自分のバンドでもそのアレンジを披露する。しかし、ビッグバンドとなると自分のバンドを持つのは経済的な面からも難しい。そこで、どうしてもリハーサルバンドが主体になってくる。

ジェリーマリガンはバリトンサックスプレーヤーとして有名だが、一方で作編曲でも活躍した。1982年に自らのビッグバンドの演奏でグラミー賞を受賞したが、このマリガンのコンサートジャズバンドが最初に編成されたのは1960年。

世の中ハードバップからファンキーブームへまっしぐらであったこの時期、マリガンが世の中の流れに反して、自分のアレンジを好きに演奏できるレギュラーバンドとしてビッグバンドを立ち上げられたのには一つ理由があった。

マリガンの代表的な曲にI want to live (私は死にたくない)という作品があるが、これは同名の映画の主題歌。主題歌だけでなくサウンドトラック全編がマリガンのグループの演奏であった。

これをきっかけに、マリガンは映画にも多く出演することになり、マリガンのグループ御一行様はロスに長期間滞在することになる。実は、この映画出演はマリガンを日々のツアーから解放しロスに落ち着けただけでなく、経済的も恩恵を与えた。要は自分のやりたい演奏活動の軍資金を映画で稼ぐことができたというだ。

そこで、念願であった自分のビッグバンドである、コンサートジャズバンドを編成することができた。

このバンドは普通のコンボより大編成でビッグバンドよりは小振りな編成だが、実にユニークなサウンドをしている。ソリストが充実していてあるだけでなく、マリガンをはじめとして他のアレンジャーの編曲も多く採用しているが、もうひとつ大きな特徴があった。

このコンサートジャズバンドに関しては、そのグループにも参加したベースのビル・クロウが、自らの著書「さよならバードランド」の中でも書き残している。そこにその特徴についての記述があるので引用しておくことにする。

「素晴らしいソロイストが揃っていることはもちろんだが、そのバンドの大きな財産はそれぞれのセクションに腕利きのリフ・メーカーが控えていることだった。ジェリー、クラーク、そしてボブだ。大抵の場合、僕らは誰かがソロを終えても、ジェリーの指示があるまでは、すぐに次の譜面部分に移らなかった。ソロイストが2コーラス目、3コーラス目に入ると、ジェリーは即興でバックグラウンド・リフを作り上げ、他のリード奏者たちもユニゾンなりハーモニーなりでそれに加わった。一方ブラスセクションではボブやクラークがそれに対するカウンターリフを作っていった。そして僕らは力強く新しいものをどんどん展開していって、そのまま次の譜面部分に突入していくことになった。」とある。

これが、マリガンのコンサートジャズバンドの特徴であった。

モダンビッグバンドになってソロが重視され、アンサンブルが多様化していったなかで、古いジャズが持っていたソロを盛り立てるためのバックの即興的なリフがいつの間にか無くなっていったが、それをグループの演奏で見事に復活させた。これが、参加しているミュージシャンがこのバンドで演奏することが楽しかったという一つの理由であったのだろう。

ニューヨークで立ち上げたバンドは、西海岸でもコンサートを開き、その年のニューポートの舞台にも立った。その時の演奏がオコナー神父のアナウンスから、マリガンのMCまでそのままアルバムになっている。通して聴くと、このバンドの特徴に合わせて会場の雰囲気も良く分かる。

このバンドは、その後ノーマングランツがバックアップしていたが、グランツがVerveをMGMに売却すると同時に、それまでのような活動の支援は無くなり、存続できなくなり解散してしまった。レコーディングやコンサートのために再編されることはあっても、メンバーの中でも最初の熱気は感じられなくなったという。

やはり、ビッグバンドを継続的に運営し、参加するミュージシャンが熱くプレーし続けるためには、経済的な支えとその演奏を楽しむファンの存在の両方が必要ということだろう。

1. Utter Chaos Gerry Mulligan 1:25

2. Broadway H.Woods/T.Mcrae/B.bird 10.03

3. Theme From 'I Want To Live Johnny Mandell 5:27

4, Out Of This World Harold Arlen/Johnny Mercer 4:03

5. Manoir De Mes Reves Django Reinhard 4:32

6, 18 Carrots For Rabbit Gerry Mulligan 6:18

7. Walkin' Shoes Gerry Mulligan 5:41

8, Sweet And Slow Harry Warren/Al Dubin 5:29

9. I’m Gonna Go Fishin' Duke Ellington/Peggy Lee 6:27

10. Blueport Art Farmer 6:31

11. Utter Chaos/Closing 0:48

GERRY MULLIGAN AND THE CONCERT JAZZ BAND

Don Ferrara, Phil Sunkel, Conte Candoli (tp)

Bob Brookmeyer (vtb), Wayne Andre (tb), Alan Raph (b-tb)

Gene Quill (as, cl), Dick Meldonian (as), Jim Reider (ts), Gene Allen (bs, bcl),

Gerry Mulligan (bs, p)

Buddy Clark (b)

Mel Lewis (dm)

Recorded live at Newport Jazz Festival, Freebody Park, Newport, Rhode Island, July 1, 1960

| The Concert Jazz Band at Newport 1960 |

| クリエーター情報なし | |

| Ais |