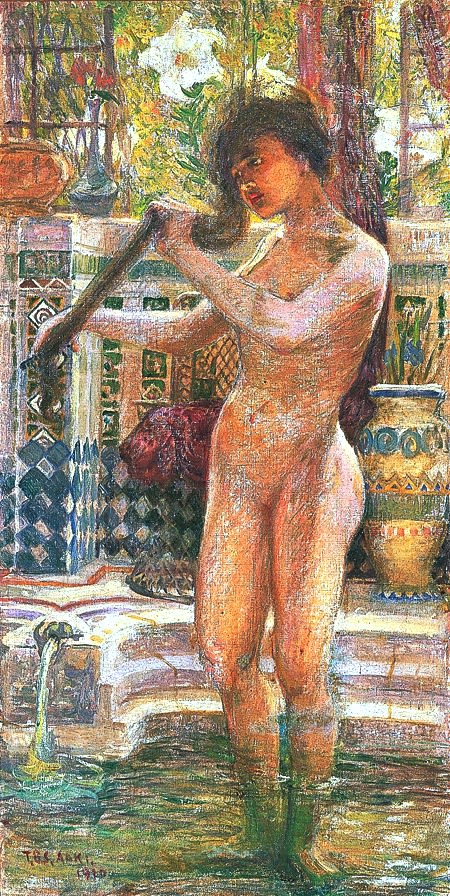

青木繁 『 自画像 』

1904年 (明治37年) 作 東京藝術大学大学美術館所蔵

青木 繁 ( あおき しげる ) 1882年(明治15年)7月13日 - 1911年(明治44年)3月25日)

日本の明治期の洋画家。

『海の幸』の作者として知られる繁は、近代日本美術史の上でもっとも著名な洋画家の一人である。若くして日本美術史上に残る有名作を次々と描き上げた後、放浪生活に入り、満28歳の若さで没した繁の生涯は半ば伝説化している。短命だったこともあって残された作品の数は決して多くはなく、代表作『海の幸』を含め多かれ少なかれ未完成の作品が多い。しかし、日本の古代神話などをモチーフにした浪漫的色彩の濃い画風は西洋美術の物まねではない独自のものとして高く評価されている。

出生・少年時代 繁は今の福岡県久留米市に、旧有馬藩士である青木廉吾の長男として生まれた。武士の系譜を引く父は厳格な人物で息子の画家志望を聞かされた時、「美術だと。武術の間違いではないのか」となじったという逸話が残っている。繁は同じ久留米生まれの洋画家 坂本繁二郎 とは同年で両者は小学校の同級生でもあり、終生の親友でありライバルであった。同時代人の証言や繁自身による『自伝草稿』によれば、繁は歴山帝(アレクサンドロス大王)に憧れる早熟な文学少年であったようである。繁は絵画のほかに短歌もよくし、短い生涯に多くの文章を残している。

画家時代 繁は1899年(明治32年)、満16歳の時に中学校の学業を半ばで放棄して単身上京、画塾・不同舎に入って主宰者の小山正太郎に師事した。肺結核のため、麻布中学を中退。1900年(明治33年)、東京美術学校(のちの東京芸術大学)西洋画科選科に入学し、黒田清輝 から指導を受ける。1902年(明治35年)秋から翌年正月にかけて、久留米から上京していた友人・坂本らと群馬県の妙義山や信州小諸方面へスケッチ旅行へ出かけている。これは無銭旅行に近い珍道中だったことが坂本の書簡などから窺えるが、繁はこの旅行中に多くの優れたスケッチを残している。1903年(明治36年)に白馬会8回展に出品した 『 神話画稿 』 は白馬会賞を受賞した。 『 古事記 』 を愛読していた繁の作品には古代神話をモチーフにしたものが多く、題材、画風ともに ラファエル前派 などの19世紀イギリス絵画の影響が見られる。1904年(明治37年)夏、東京美術学校を卒業したばかりの繁は、坂本や画塾不同舎の生徒で繁の恋人でもあった福田たねらとともに千葉県南部の布良(めら)に滞在した。 『 海の幸 』 はこの時描かれたもので、画中人物のうちただ1人鑑賞者と視線を合わせている人物のモデルは福田たねだとされている。この前後が繁の短い絶頂期であった。以後の繁は展覧会への入選もかなわず、私生活にも恵まれず放浪のうちに短い生涯を終えたのである。

1905年(明治38年)8月、今の茨城県筑西市に滞在中、繁とたねとの間の子である幸彦(後の尺八奏者福田蘭童)が誕生した。しかし、繁はたねとはついに正式には結婚しなかった。1907年(明治40年)8月、郷里の父の危篤の知らせを聞いた繁は単身帰郷、これが青木とたね・幸彦母子との永遠の別れとなった。画家としては 「天才」 と言われた繁であったが、父亡き後、一家を支えていく甲斐性は彼にはなく1908年(明治41年)10月には郷里の家族とも別れて天草、佐賀などを転々とする放浪生活に入った。放浪時代にも作画を続け 『月下滞船』 (1908年(明治41年))のような佳作もあるが、もはや画家としての繁のピークは過ぎていたようである。心身ともに病んでいた繁は1911年(明治44年)3月、入院先の福岡市の病院で死去した。満28歳8か月の若さであった。

友人の坂本は繁の死後、遺作展の開催や画集の発行に奔走。繁の死の翌年である1912年(明治45年)には東京上野と福岡で遺作展が開催され、その翌年には 『青木繁画集』 が発行されている。また、1948年(昭和23年)には繁の遺言にしたがい、筑紫平野を見渡す久留米市兜山(通称「けしけし山」)に繁の歌碑が建立された。除幕式には坂本のほか、元恋人のたね(当時・野尻姓)、繁の遺児・蘭堂も出席した。

ハナ肇とクレイジーキャッツの元メンバーで料理研究家の石橋エータローは蘭堂の息子、つまり繁の孫である。

黄泉比良坂(よもつひらさか)(1903年)(東京藝術大学大学美術館)

自画像(1904年)(東京藝術大学)

天平時代(1904年)(ブリヂストン美術館)

海の幸(1904年)(重要文化財、石橋美術館)

大穴牟知命(おおなむちのみこと)(1905年)(石橋美術館)

日本武尊(1906年)(東京国立博物館)

わだつみのいろこの宮(1907年)(重要文化財、石橋美術館)

朝日(1910年)絶筆(佐賀県立小城高等学校黄城会)

( wikipedia より抄出、画像の添付と編集あり )