FB

学習に、運動に、音楽に、美術に、なんでも競わせる。それを当然とする。それが根源悪とは気づかない。だから、外的価値を追いかける哀れな人間=人生になる。この「狂った思想」が、日本中に不幸をまき散らす元凶だ、わたしは、いつも厳しく批判してきた。許しがたい学校思想だ!

武田 康弘

学校価値を破壊しないかぎり、永遠にこどもの不幸、歪んだ思想注入はやみません。学校教師は、己の思想の異常性を自覚しなければいけません。

文科省役人の知脳程度の低さにも呆れ返ります。頭が悪すぎる。どうすればよいのか、ちゃんと分かりやすくお話するので、文科省の役人及び教師は連絡をください。

臼井 良季

嘘と秘密でしか成り立たない共食いの競争原理の洗脳から目を覚まして

創造の元である切磋琢磨の関係に戻ろう

舘野 昌也

自然から遠く乖離して、自然への畏怖の念を失った現代物質文明の中では、無常なる宇宙自然の霊妙な営みを感じ取ることができずに、一つの色眼鏡をかけて対象を分析して、一つの物差しの点数で決めつけることしかできないのでしょう。

感覚が鈍ってない子どもであれば、耐え切れずに、不登校になる方が自然のように思います。

一つの物差しで評価するのではなく、違いを赦し合い、足りない部分を補い合い、才能を伸ばし合い、恵みを分かち合い、この物質界の多様性を通して、目には見えず、点数の点けることができない「存在の本質」に氣づくことが肝要かと思います。

高橋 淳

運動や学習は100歩譲るとして、音楽や美術を競わせるのは間違いだと思うんだよなあ。人の想像力を採点するのは根本的なところを間違えてるなあと思います、笑

島藤 紘子(元教師)

("^ω^)・・・・小学校は一人の先生がすべての教科を?得手不得手があるので日本の教育制度は基本戦前の様子から変わってませんよ。閉鎖社会だからです。教師以外の職業の人もたくさん働いてますが・・・・?基本教師が中心です。学校経営は校長さんの手腕にかかってきます、素晴らしい校長が赴任すると一気に変わりますがいなくなるとぐずぐずです・・・・個人で得手不得手があるのに教師も気の毒です、絵も描けない筆も持たせても???裁縫もできない教師に教えろというのは酷ですね?校長さんの采配で先生同士で得意な事をシエアしている学校もありますね。中学校へ行くと部活を強要され??部活は外部に教えてもらう道を考えるべきです。学校職員だった30年前も前からずっと思ってます・・・・

加藤 三郎

武田さんが言われていることは、とても大切なことです。私たちは幼い頃から、学校に通わされ、いつもテストや、運動で順序を競わされ、比較され、比較して上になることに快感を覚え、したになることに劣等感を覚えるような人間になってしまっている。

私たちは、幼い頃から、人が人として、天地自然のあらゆるものに育てられ、あらゆるものにの力を借りて、また自分も一人分の力で他者を支える存在として、赤ちゃんであることさえ、父母や姉妹、兄弟、大人たちの生きることを支える存在であることなど通して、共に生きる関係を作り出している。そんな人間の生活の現実の、さりげない尊さをこそ、自覚できるようにすることがこの社会の、教育体制、政治的な活動の基本であるべきだ。

今の教育体制のあり方の中で、記憶力が抜群に良かった兄は、小中学で、とても良い成績を挙げ、神童視されて育った。その視線を、他者からの評価を脳裏に染み込ませた兄は、成長してからも、その観念を拭えず、対人関係がうまくできないようになり、すごく苦しんできた。

私はと言えば、幼い頃からその兄と比較され、お兄さんほど頭良くないなと、父母にも先生にも言われて育ち、劣等感に苦しんで成長した。反体制運動に参加してからも、その劣等感に苦しみ、なんとしてでも、自分も自分を誇れる革命戦士になりたいと、いのちがけの爆弾闘争闘争に走り、ついには俺もたった1人でゲリラ闘争を戦う、英雄的な革命戦士になったのだと自己陶酔するような、狂った人間になってしまった。

武田さんの言われていることは、ほんとうに大切なことです。あの安倍晋三氏、菅首相、そこに群がる東大法学部出身の官僚とかも、そういう優越感と劣等感の価値の序列中で生き抜いてきて、上位に立つことに生きがいを感じるような、狂気を生きている人間にしか、私には思えません。

武田さんがいうような現実が、この日本を、中国やアメリカの支配者を作り出している、そんな気持ちが、ほんとうにします。

加藤恵子

学校って子ども時代、何となく苦手でした。私が40過ぎたとき、子どもが不登校になり、東京シューレの文化祭か?で、ある大学の先生が話された明治以降の学校は、軍隊の予備校的なものとして作られたと言われたんです。あーそういう事?だから、私も子どもも、行きにくかったんだと。

まだまだ学校に忖度している父母の方は多いようです。おかしくない?と言うと、子どもが人質に取られてますからと何人もの親の方が。

それこそ、おかしいですが、言えないそうです。

私は、子どもが小学生で不登校になり、そのおかげで、親子で自由になれました。周りの方は私たちをおかしいというけど。

不登校になっても、命を大切にでき、結構不登校生が、よい先生になってます。でも普通の学校では辛い事が多いかも。校長も元不登校だったら良いけどね。

稲田 由美子(予備校講師・文章指導)

本当にね。

一番を決めたがるのは「愚かな人間」だけで、動物も植物もそれぞれの生き方を全うする生き方をしているというのにね。

そして先人が後輩にサーティフィケーションを与えるというヒエラルキー構造で社会を埋め尽くす…….

どうにかなりませんかね

狂った学校思想で苦しんだ人たちの生の声。響きますね。

私もその一人かな。

点数取ることに何の意味も感じず、バカバカしくて辛くて悶々としていた10代の頃は今思い返しても吐き気をもよおします。それでもズルズルごまかし誤魔化し過ごした時間は自分を廃人のようにしてしまいます。

もうこんなバカげたことは止めにしないと、後がありませんね。

競争原理から納得原理へのコペルニクス的転回が必須です。病気からの脱出を!(武田)

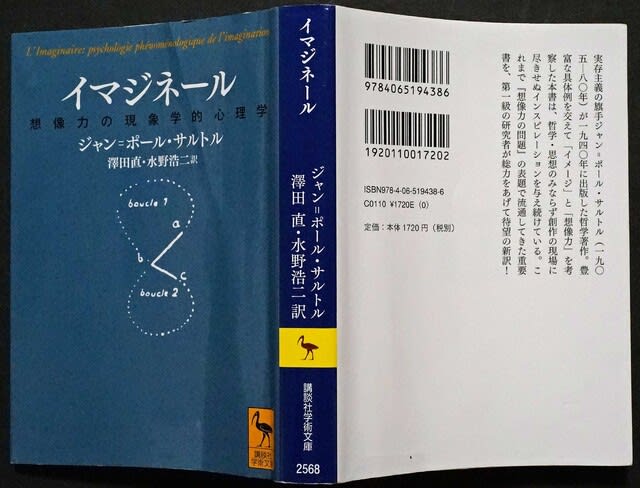

今日は、ジャン・ポール・サルトルの41回目の命日です。現地時間1980年4月16日(現地時間4月15日)。西欧哲学を超越し、ノーベル賞を辞退(拒否)したのがサルトルです。