【今日の情報 : 歳時記・催し・話題・出来事】

★和やかな雰囲気で新年を祝った煎茶道二條流の初煎会(二條雅荘家元)は、十三日、中京区のホテルであった。各界の招待客や門人約一八〇人が集い、初春をことほぐさわやかな茶の味と香りを楽しんだ。

家元席には新年をことほぐ大ユズと万年青(おもと)の「万年大吉」の盛物が飾られたほか、香り高いロウバイやユリ、ユキヤナギが生け込まれ、華やぎを添えた。二条雅荘家元が、列席者一人一人とにこやかに年始の挨拶を交わすかたわら、雅英若宗匠がまろやかな玉露を丁寧に入れ、もてなした。香煎席では梅と昆布のお茶がふるまわれ、一年の幸を願った。

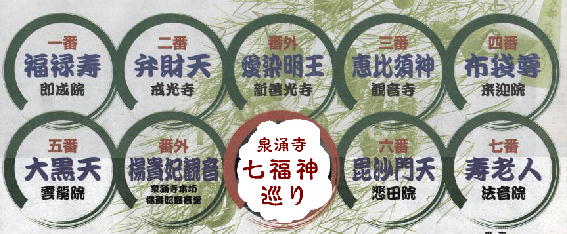

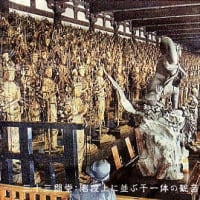

★東山区・「御寺」(みてら)の通称がある皇室ゆかりの泉涌寺(真言宗泉涌寺派大本山)は毎年成人の日(今年は十四日)に「京都・泉涌寺七福神めぐり」で、福の神に一年の幸せを祈る新たな気持ちで一年を迎えた参拝者がさらに福を求めて訪れる。

先着三千名にあずきばゆ・こぶ茶・甘酒の無料接待がある。

泉涌寺の山内には八つの頭塔があり、それぞれ本尊とは別に、七福神の像が祀られている。

番外として泉涌寺がまつる楊貴妃観音、新善光寺の愛染明王を加え、「久」に通じる九福と縁起を担ぎ、計九ヶ寺を参拝する。そして本山を巡拝するコースが七福神巡りです。

一番札所・・・即成院の福禄寿

南極星の化身とも言われる。

二番札所・・・戒光寺の融通弁財天の社

「金銭の融通をして下さる」弁天様。像は伝教大師の作と言われる。

三番札所・・・観音寺の恵比須神

海の彼方から漂着した漁神。福の神としても信仰される。

四番札所・・・来迎院の布袋尊

弥勒の化身ともいわれ、中国の唐の時代に実存した禅僧。

五番札所・・・雲龍院の大黒天

元来はインドの神の別名。台所の守護神。姿から走り大黒ともいわれる。

六番札所・・・悲田院の毘沙門天

ヒンドゥー教の財宝の神の別名で仏教では四天王のひとつ。北方守護の武神。

七番札所・・・法音院の寿老人

長寿の神とされる。福禄寿と同一神ともいわれる。

番 外・・・新善光寺の愛染明王。 楊貴妃観音

京都の七福神めぐり

京都の代表的な七福神めぐりは「都七福神まいり」、その他「京都七福神」、「京之七福神」、「京洛七福神」、「丹波七福神」、「丹波寿七福神」など多くの七福神めぐりがある。

ほかにも「天龍寺七福神」という一つの寺の塔頭を回るコースもある。

左義長とは小正月の十五日、松や青竹を組み立てて中に注連縄や門松を入れて燃やす火祭りの儀式で、「とんど」とも言われます。

東山区・新熊野神社では一月十四日、約六百年前の室町時代から左義長神事が行われたとされ、境内に高さ約五メートルの笹竹三本を立て、それにしめ縄を巻きつけて左義長を神火でたき上げ、勇壮に舞い上がる炎に、参拝者は無病息災などを祈った。

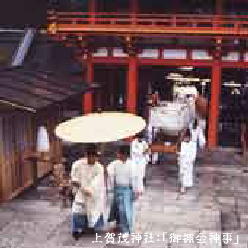

★北区・上賀茂神社で一月十四日、「御棚会神事」が行われる。

三段で一畳程の棚に、山海の珍味を盛り、神様に捧げます。

四人の白丁(はくてい)が棚を担ぎ、玉橋~楼門~中門~斎庭と移動して運び,神事を行い、その後境内の各摂社に献饌してまわります。

(画像の多いヤフーおいないブログへ直行)必見

http://blogs.yahoo.co.jp/oinaijp/folder/279901.html

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます