(2017.06.03訪問)

西の法隆寺と称される兵庫太子町の斑鳩寺、以前から是非訪ねたいお寺でした。

我が家から約110キロほど。今日は天気上々、新大和路号はあのイヤな宝塚の恒例渋滞もものともせず、中国道から山陽道を走って

います。播磨路の初夏の空気は高速ばかりで余り感じることは出来ませんが、太子町に近づくつれて、斑鳩寺に近づくつれて聖徳太

子が放つ1400年の「気」が辺りに漂っているような……、ボクの「気」のせいでしょうか。

▼青葉攻撃で寺号が見えません。

[ 斑鳩寺 ]

●寺号 斑鳩寺 (いかるがでら)

●宗派 天台宗 (てんだいしゅう)

●開基 聖徳太子 (しょうとくたいし)

●開創 推古天皇十四年 (606年)

●中興 昌仙法師 (しょうせんほうし)

●本尊 釈迦如来坐像、薬師如来坐像、如意輪観音坐像

▲兵庫県揖保郡太子町鵤709 Tel. 079-276-0022

▲時間 9:00~17:00

▲拝観料 境内自由 聖徳殿、宝物館500円 ご朱印300円

▲JR山陽線「網干駅下車」南口より神姫バス山崎行きで「鵤」下車 北西へ徒歩約7分

JR山陽線「網干駅下車」北口よりタクシーで約10分

山陽自動車道龍野インターチェンジから約5km

太子たつのバイパス「福田ランプ」より約1.5km

▼仁王門。三間一戸 (間口9m)、八脚門、入母屋造、本瓦葺。両サイドに金剛力士を安置。

寛文十三年 (1673年) 建造。

斑鳩寺縁起 ( 斑鳩寺パンフレットから抄出)

聖徳太子が建てられた1400年の歴史をもつ寺院です。

推古天皇十四年秋七月、聖徳太子は推古天皇に豊浦宮で勝鬘經を講説。推古天皇はたいへん慶ばれ、播磨国揖保の水田百町を太子に

寄進。聖徳太子はこの地を「斑鳩莊(いかるがのしょう)」と名付け、一つの伽藍を建てられました。これが播州斑鳩寺の始まりです。

その後、斑鳩莊を法隆寺に施入、法隆寺の荘園として千年近く栄えました。往古には、七堂伽藍、数十の坊院が甍を並べ、華麗を極

めていたが、天文十年尼子政久氏の播磨攻めで堂塔尽く焼失、篠山円勝寺の昌仙法師により漸次再建されました。再建後天台宗とな

りました。

ユニークと云わずしてなんと云う、と云うような仁王さん。

両像とも目が変です。ポーズが後ずさりしてます。ボクの印象では少々弱気な仁王さんと云う感じ。

▼阿形さん。

▼吽形さん。

宝物館にもう一体づつの阿吽両像が安置されていますが、この二体が本来仁王門を護っていたのではと云われているそうです。

▼仁王門。

▼仁王門を潜るとスグ左に聖徳太子二才像が合掌。

▼講堂。斑鳩寺の本堂です。桁裄五間、梁間四間、入母屋造、本瓦葺、一間向拝付。

▼講堂内陣須弥壇。

本尊釈迦如来坐像(重文)、薬師如来坐像(重文)、如意輪観音坐像(重文)。毎年2月22・23日太子忌に開帳。

本尊三尊は秘仏、現在釈迦如来を除く二尊は写真が置かれています。

▼中尊の釈迦如来坐像(重文)。

本尊写真は太子町HPからお借りしました。

▼講堂外陣に賓頭盧尊者。非常の厳しいお顔です。お釈迦さんに僧伽差し止めと叱られた時の顔みたい。

▼講堂。

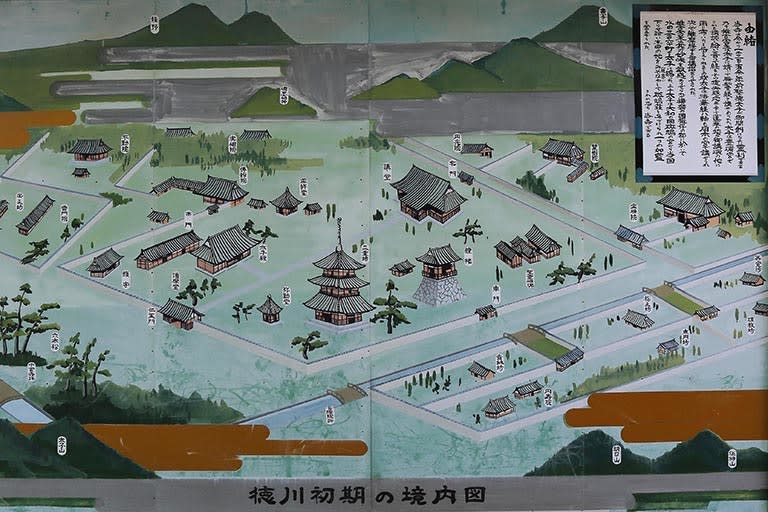

▼不思議な境内マップ。江戸初期の境内が描かれたマップを何故? 境内にマップはこれしかないんです。

▼三重塔(重文)。斑鳩寺最古の建物、永禄八年(1565年)再建。

スタイルといいプロポーションといいバランスといい全くいいところずくめの三重塔。

今日斑鳩寺を訪ねた最大の理由はこの三重塔を見ることでした。しかし2カットしかありません。

この日は、境内に出店がイッパイ、写真が撮り辛かったもので。

▼二層目の組み物。

▼コーナーの組み物。斗と肘木の組み合わせを見て下さい。相当複雑に組まれていますネ。

▼ほれぼれする塔形!

▼三重塔後ろに西国三十三カ所巡りの石仏が並んでいます。

▼木製袴腰の立派な鐘楼。

▼聖徳殿前殿。桁裄五間、入母屋造、本瓦葺。梁間は奥殿に続き一体の建物になっています。

天文二十年(1551年)再建。

▼聖徳殿奥殿。八角円堂、銅板葺。大正五年 (1916年) 建立。

内部は前殿が外陣、奥殿が内陣の役目らしく、奥行きの長い堂内になっています。

奥殿最奥のお厨子に本尊聖徳太子十六歳孝養像が安置。案内のご住職おもむろにお厨子の扉を開けて下さると、そこに初めて拝見す

る聖徳太子像。過去写真は公表してないと云うお像は植髪の聖徳太子像、なんとザンバラ髪、ボク達が知る美豆良の太子とは全く違

うお方がそこにお立ちでした。顔立ちは目尻やや吊り、細面のキリッとしたイメージはやはり太子そのもの、初めて見る感動の一瞬

とはこのことでしょう。

▼前殿から見るお堂の内部。最奥に微かに見えるのが、本尊聖徳太子十六歳孝養像が安置されているお厨子。

▼外陣に掛けられている扁額。聖徳殿と書かれています。

▼ここからが内陣、御簾の奥須弥壇上にお厨子が置かれています。連結された堂内はさすがに奥行き長く、前殿、中の間、奥殿とそ

れぞれのポイントでお話し下さるご住職の太子への思いが伝わる一時間少々でした。

▼聖徳殿奥殿の層間の木組みは平面的で、壁面文様みたいな感じ。

▼左奥が奥殿、右奥が前殿。手前の建物、これも連結されていますがよく分りません、聞き漏らしました。

▼聖徳殿前殿左右に馬の像。太子愛馬の甲斐の黒駒かな。

▼聖寳殿、宝物庫です。内部は正面ワイド状にお寺所蔵の仏像が並んでいます。

▼この軸は聖徳太子が推古天皇に豊浦宮で勝鬘經を講説している図ということですが、

肝心の推古天皇が描かれていません,なんで?

勝鬘經講説図写真は太子町HPからお借りしました。

聖徳殿と聖寳殿をつきっきりでご説明いただいたご住職に感謝! ありがとうございました。

合掌

▼五本の白線が格式と歴史を物語っているようです。

▼ご朱印です。

かつて聖徳太子が「斑鳩莊(いかるがのしょう)」と名付けたこの一帯も今や太子町の街中、1400年の寺歴を誇る斑鳩寺は聖徳太子と

云う名の重みを携えながら今日までその法灯を守ってきた。本来宗派も法隆寺と同様聖徳宗か元の法相宗かと思っていましたが、ご

住職に伺うと今は天台宗とのこと。何時の時代もその変遷、様変わりも明確でないまま変わって行くと云うのが世の常。ご住職曰く、

法隆寺との関わりは今も深く、叡山へ登るより法隆寺へ志向する方が多いかも知れません。と。本家法隆寺と西の法隆寺と云われる

斑鳩寺、聖徳太子が繋げる仏法の糸は、やはり細いとは云え、今もその精神は受け継がれているのでしょう。

これにて斑鳩寺 オ シ マ イ

次は凄い山寺を訪ねようと思っています。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。

さて、三重塔ですが私が訪れたときは天気が良すぎるという条件の悪さに、あちらこちら歩き回ったことを思い出しました。出店等の悪条件の中、美しい塔の姿に感動しています。ありがとうございました。

「今、出発の刻」は愛読グログNo.1なんですが、

いつも読み逃げばかりで、申し訳なく思っています。

今回投稿の愛知シリーズはその土地の奥深さが半端じゃないですネ。

寺々のボリュームが違い、羨ましく拝見しています。

斑鳩寺の三重塔、まったくワンダフルの一言です。

しかも塔写真名人のkurumatabiさんに感動して頂いてうれしいです。

コメントありがとうございました。