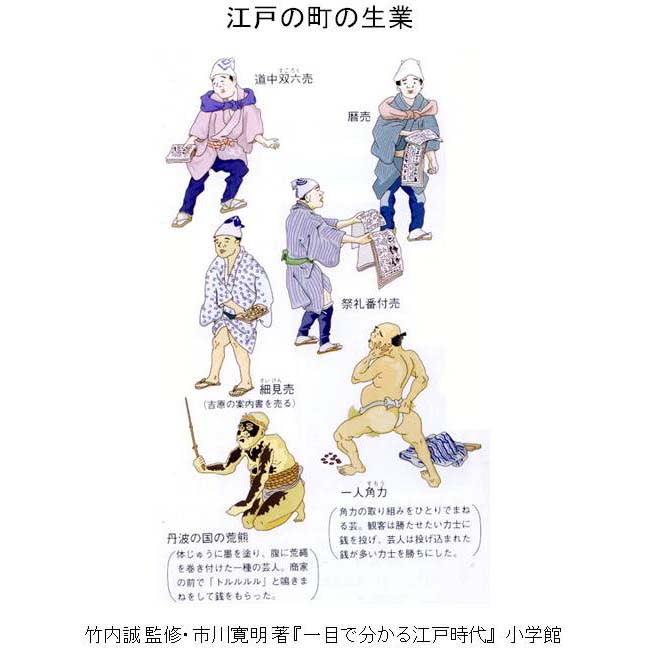

江戸の町の生業

膨大な消費人口を抱える百万都市江戸では目抜き通りに店をかまえる大きな店から、一人で売り歩くものまで多種多様な商売でにぎわった。一人で売り歩く商売は、プレゼンテーションの上手い下手が収入につながった。

【関連記事】

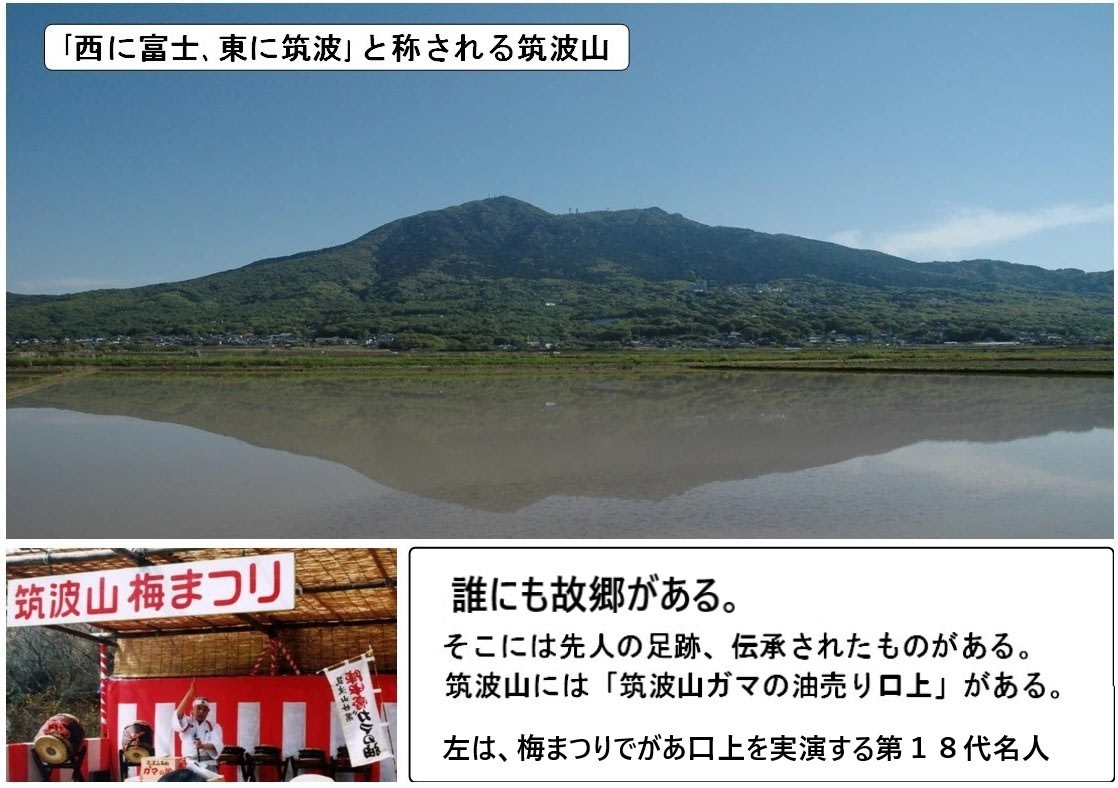

ガマの油売り 居合い抜きは薬売りや歯磨き売りの人寄せ芸だった

ガマの油売り口上は商売の話術

多くのセールスマンや商店主は、どうしたら売りつけられるかと考えることであろう。

品物は売る側がお客に単に売るのではなく、お客が売る人から買うのである。

この場合“売る” “買う”というのは同じことではない。

“売る”のは売る側の好むところであるが、売る側から“売られる”のはお客の好むところは限らない。

お客の好むものは自分が“買う”ということなのであり、それは、売り場で品物を買いあさっている人の嬉しそうな顔を見ればよくわかる。

“売る”のは売る側が自分の利益を基とした考えで、“買う”のはお客が自分の利益を基とした考え方である。

お客は自分の利益のため自分の喜びのために物を買う。その緒果、売る側も “売れて” 儲かったことになる。

そこでお客の利益をまず考えることが先で、”売る”という自分の利溢を後廻しにしなければ、“売りつけられた”不快さだけがお客に残り、売れて儲かったことが一時的で長続きしない。

お客が自分から“買う”ことに対し、全面的に協力し、促進し、啓発するのが売る側のつとめであり、それでこそはじめて“売れる”ことになる。

“売れる”ためには、お客の"買う”心を呼び覚ますことがどうしても必要になる。

“買うこと”は欲望を満足させることであるから、誰にとっても愉快なものである。

“買おう”とする欲望を呼び覚ますことが、とりも直さず 売れる近道”ということになる。

このような観点から見れば、伝承芸能 「ガマの油売り口上」は、お客を“買う” 気持に導くための話し方、今で言うプレゼンテーションの一例といえる。

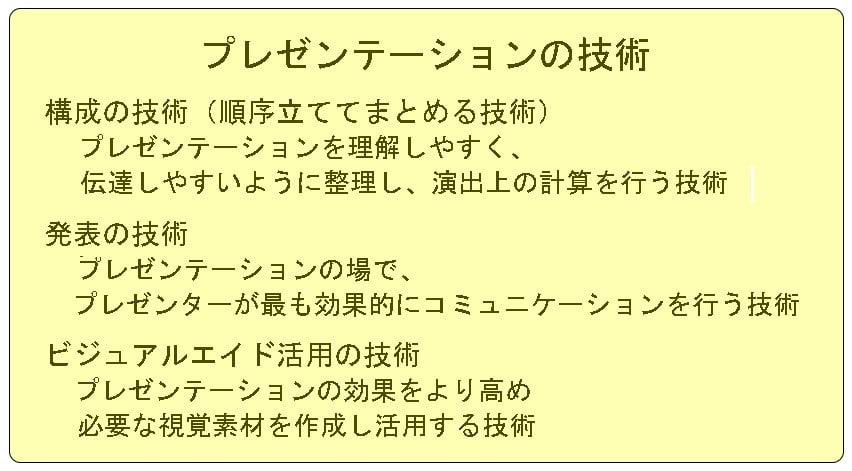

ガマの油売り口上はプレゼンテーションである。

そのため、プレゼンテーションの技術が必要になってくる。

それは ①より合目的的に

②より効率的に

③より効果的に 行うための技法が必要になってくる。

ここで留意しなければならないことは、話を聞いたから十分と言うことではないということである。

基本的な技術の習得をベースに、その人の人間性やノウハウが積み重ねられると、よりよいプレゼンテーションができあがる。

【関連記事】

ガマの油売り口上は、見る人聞く人との共感作りが大事!

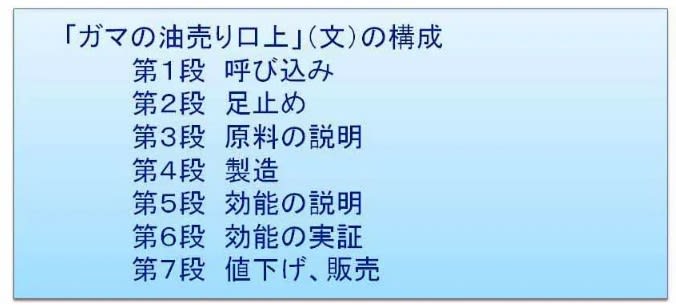

「ガマの油売り口上」の構成

7つの段落で構成されており、物品販売の手順の一例である。

さあさあ お立ちあい、

ご用と お急ぎでなかったら、

ゆっくりと聞いておいで。

遠出山越え笠の内、

聞かざる時には、物の出方、善悪、黒白(あいろ)がトント分からない。

山寺の鐘がゴォーン、ゴォーンとなると雖も、

童子来たって鐘に撞木を当てざれば、鍾が鳴るのか、

撞木が鳴るのかトントその音色が分からぬが道理じゃ。

さて,手前ここに取り出したる これなるこの棗、

この中には一寸八分唐子ゼンマイの人形が仕掛けてある。

我が国に 人形の細工師 数多有りと雖も

京都にては守随、大阪表にては竹田縫之助、近江の大じょう藤原の朝臣(あそん)、

この人たちを入れて上手名人はござりませぬけれども、

手前のは、これ近江の津守細工じゃ。

咽喉(のんど)には 八枚の小ハゼを仕掛け、

背中には 十と二枚の歯車が組み込んで ござりまする。

この棗をば、大道に据え置くならば

天の光を受け 地の湿りを吸い上げまして陰陽合体。

パッと 蓋を取る時には、ツカ ツカ ツカ ツカと

進むが虎の小走り虎走り、

後ろへ下がって 雀独楽どり 独楽がえし、

また孔雀、霊鳥の舞と十二通りの芸当が ござりまするけれども、

如何に人形の芸当が上手であろうとも、投げ銭や放り銭はお断り。

手前大道にて未熟な渡世はしているけれども、

憚りながらの 天下の町人、

泥のついた投げ銭や放り銭をバタバタ拾うようなことはいたしませぬで。

しからば、お前、投げ銭、放り銭貰わねえで、

一体 何を以て 商売としているのかい、

何を以て おまんま食べているのかいと心配なさる方があるかも知らないけれども、

これなる此の看板示すがごとく、

筑波山妙薬陣中膏ガマの油という膏薬をば売りまして 生業と致してとおりまするで。

さて、いよいよ 手前 ここに取り出(いだ)しましたるが、

それその陣中膏はガマの油だ。

だが お立ち会い。

蝦蟇蝦蟇と一口に云ってもそこにも居るここにもいるという蝦蟇とは、

ちとこれ蝦蟇が違う。

ハハア、蝦蟇かい。

なんだ蝦蟇なんか俺んちの縁の下や流し下(もと)にもぞろぞろいる。

裏の竹藪にだって蝦蟇ならいくらでもいるなんていう顔している方がおりますけれども、

あれは 蝦蟇とは云わない。

ただのヒキガエル、いぼガエル、お玉蛙か、雨蛙、青ガエル、

何の薬石・効能はござりませぬけれども、

手前のは、これ四六の蝦蟇だ。四六の蝦蟇だ。

四六、五六というのはどこで見分けるかというと、

ほら、此の足の指の数。

エー、前足の指が四本、後ろ足の指が六本。

これを合わせましては、蟇鳴噪は四六の蝦蟇だ、四六の蝦蟇。

また、この蝦蟇の採れるのが五月、八月、十月でござりまするから、

一名これ、五八十は四六の蝦蟇だ。四六の蝦蟇。

サテしからば、此の四六の蝦蟇の棲むところ、

一体、何処なりやと言うれば、

これより遙か北の方、北は常陸の国は筑波の郡、

古事記・万葉の古から歌で有名。

「筑波嶺の 峰より落つる男女川恋いぞつもりて渕となりぬる。」と

陽成院の歌にもございます関東の名峰は筑波山の麓。

臼井、神郡、館野、六所、沼田、国松、上大島、東山から西山の嶺にかけまして、

ゾロゾロとはえておりまする大葉子と言う露草をば 喰らって育ちまするで。

さてしからば、此の蝦蟇から

此の蝦蟇の油を採るにはどういうふうにするかって言いますと、

先ずはノコタリノコタリ急ぎ足、木の根・草の根踏みしめまして、

山中深く分け入り、捕らえ来ましたる この蝦蟇をば、

四面に鏡を張り、その下に金網、鉄板を敷く。

その鏡張りの箱の中に、この蝦蟇を追い込む。

サア追い込まれた蝦蟇先生、

己の醜い姿が四方の鏡にバッチリと写るからたまらない。

我こそは今業平と思いきや、鏡に写る己の姿の醜さに、

ガンマ先生、ビックリ仰天いたしまして、

御体から油汗をば、ダラーリ、ダラーリと流しまする。

その流しましたる油汗をば、

下の金網からぐぐっと抄き取り集めまして、

三七は二十と一日の間、

柳の小枝をもちまして、トローリ、トローリと煮炊きしめ、

赤い振砂に椰子油、テレメンテーナ、マンテーカという

唐、天竺、南蛮渡りの妙薬をば 合わせまして、

良く練って 練って練りぬいて造ったのが、

これぞ これ、

此の陣中膏は 蝦蟇の油の 膏薬でござりまする。

赤いシンシャにヤシ油、テレメンテーナ、マンテーカ・・・・・

(筑波山 梅林内 旧「おたちあい」の展示用サンプル)

さてお立ち会い。

これにて、蝦蟇の油の膏薬の造り方 お分かりでござりまするかな。

エー、分かったよ。

分かったけれども、

どうせ大道商人のお前の造った蝦蟇の油なんかろくな効き目なんかあるまいと

思っているような顔をしている方がおられるようだけれども、

薬というのは、何に効くのか効能(ききめ)が分からなかったら値打ちがねいよ。

【関連記事】 筑波山のガマの油 成分と作り方

しからば、蝦蟇の油の膏薬、何に効くかと云うなれば、

先ずは 疾に癌瘡(がんがさ)、火傷に効く。

瘍(よう)、梅毒、ヒビに霜焼け、皹(あかぎれ)だ。

前へ回ってインキタムシ、 後ろへ回ると 肛門の病。

肛門と云っても 水戸黄門様が病気になったんじゃねいよ。

これを詳しく云うなれば、

出痔に疣痔(いぼじ)、走り痔、切れ痔、脱肛に鶏冠痔。

鶏冠痔というのは、鶏の鶏冠のように真っ赤になる痔の親分だ。

だが手前の此の蝦蟇の油をば、

グットお尻の穴に塗り込むというと、三分間たってピタリと治る。

まだある。

大の男が七転八倒して畳の上をば

ゴロンゴロンと転がって苦しむほど痛えのがこれこの虫歯の痛みだ。

だが、手前のこの蝦蟇の油の膏薬、

これをば 紙に塗りまして

上からペタリと貼るというと、

皮膚を通し肉を通して歯茎にしみる。

又蝦蟇の油 小さく丸めましてアーンと大きな口開いて

歯の空洞(うつろ)にポコンと入れるというと、

これ又三分間熱い涎がタラーリタラーリと出る共に歯の痛みピタリと治る。

まだある。

どうだい、お立ち会い。

お立ち会いのお宅に小さい赤ん坊はいらっしゃるかな。

お孫さんでもお子さまでもいいよ。

エー。

赤ん坊の汗疹(あせも)、爛れ、かぶれなんかには、

手前の此の蝦蟇の油の入っておりましたる、

空きは箱、空箱、つぶれ箱、此の箱を見せただけでも ピタリと治る。

エー、どうだい、お立ち会い。

こんなに効く蝦蟇の油だけれども、残念ながら 効かねいものが 四つあるよ。

先ずは 恋いの病と浮気の虫。

あと二つが 禿と白髪に効かねえーよ。

おい、油屋。

お前さん効かねえものなんか並べちゃって、

もう蝦蟇の油の効能つうのは終わりになったんじゃねえかと思っている方がおりますけれども、

そうではごさりませぬ。

も一つ大事なものが残っておりまする。

刃物の切れ味をば止めてご覧に入れる。

ハィツ。

手前ここに取出したるは、

これぞ当家に伝わる家宝にて 正宗が暇に飽かして鍛えた天下の名刀、

元が切れない、中切れない、

中が切れたが先切れないなんていう 鈍刀・鈍物とは 物が違う。

実に良く切れる。

どれ位切れるか抜いて切ってご覧に入れる。

エィツ。

抜けば夏なお寒き氷の刃。

津欄てん沌玉と散る。

ハイ。ここに一枚の紙がござりまするので、

これを切ってご覧に入れまする。

ご覧の通り種も仕掛けもござりませぬ。

ハイ。

一枚が二枚。

二枚が四枚。

四枚が八枚。

八枚が十六枚。

十六枚が三十二枚。

三十二枚が六十四枚。

六十四枚が一束と二十八枚。

エイ。これ この通り細かく切れた。

パーッと散らすならば比良の暮雪か、

嵐山には落花吹雪の舞とござりまする。

どおだ お立ち会い。

こんなに切れる天下の名刀であっても、

この刀の差表、差裏に手前のこの蝦蟇の油塗るときには、

刃物の切れ味ピタリと止まる。

塗ってご覧に入れる。あーら塗ったからたまらない。

刃物の切れ味ピタリと止まった。

我が二の腕をば、切ってご覧に入れる。

ハイッ。

打って切れない、叩いても切れない。

押しても切れない。

引いても絶対に切れない。

さて、お立ち会いの中には、なあんだ、お前の そのガマの油という膏薬は

これほど切れた天下の名刀を

ただなまくらにしてしまうだけだろうと思っている方がおりまするけれども、

そうではござりませぬ。

手前、憚りながら、大道商人をしているとは雖も、

ご覧の通り金看板天下御免のガマの油売り、

そんなインチキはやり申さん。

この刀についておりまするガマの油、

この紙をもちまして、きれいに拭きとるならば、

刃物の切れ味また、

元に戻って参りまする。

さわっただけで赤い血がタラリタラーリと出る。

しからば、我が二の腕をば切ってご覧に入れる。

ハイッ。これこの通り。

赤い血が出ましたでござりまする。

だが、お立ち会い、血が出ても心配はいらない。

なんとなれば、ここにガマの油の膏薬がござりまするから、

この膏薬をば此の傷口にぐっと塗りまするというと、

タバコ一服吸わぬ間にピタリと止まる血止めの薬とござりまする。

これこの通りでござりまするで。

さあて、お立ち会い。

お立ち会いの中には、そんなに 効き目のあらたかなそのガマの油、

一つ欲しいけれども、

ガマの油ってさぞ高けいだろうなんて思っている方がおりまするけれども、

此のガマの油、

本来は一貝が二百文、二百文ではござりまするけれども、

今日は、はるばる、出張ってのお披露目。

男度胸で、女は愛嬌、坊さんお経で、山じゃ、鶯ホウホケキョウ、

筑波山の天辺から 真っ逆様にドカンと飛び降りたと思って、

その半額の百文、二百文が百文だよ。

さあ、安いと思ったら買ってきな。

効能が分かったら ドンドンと買ったり、買ったり。

伝えたいことが正しく伝わったか

*

【関連記事】