がんになったら親子でも口にしにくい状況があります。

「痛いの?」「治るの?」「これからどうなるの?」など。口に出せない思いが積み重なるとき、その間をつなぐ何かがないかと考案されたのが広島発「サポートブック」です。

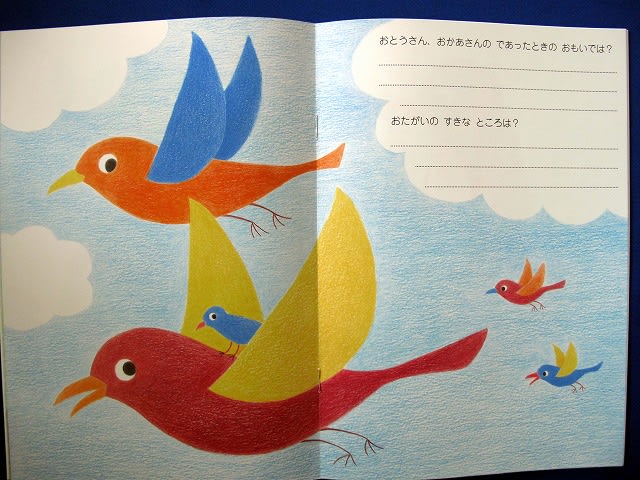

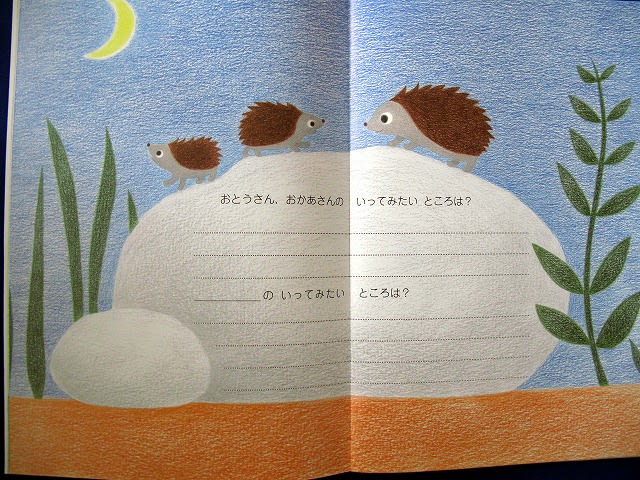

いわゆる絵本なんですが、いろんな動物の親子が登場します。そこに、

うまれた日はどんな日だった?

おとうさん、おかあさんのすきなところは?

いっしょにしたいことは?

と、各ページにある素朴な質問に答え、親と子が互いの気持ちを書き込んでいくというものです。

制作チームメンバーの佐伯俊成広島大准教授(家族精神医学)がこのサポートブックのポイントを解説していました。

★素直な心伝える「触媒」

家族だからコミュニケーションが取れるとは限りません。家族だからこそ、言えないことがあります。なぜでしょう。大切な人には心配や負担をかけたくない、との気持ちが働きます。生の感情をぶつけ合ったら、近しい間柄も壊れてしまうことがあります。かといって、気を使いすぎても伝わりにくい。さらに、がんのような病気に直面すると、家族間に緊張が走ります。入院している母の代わりに父が料理をするなど、家族それぞれが担う役割にも大きな変化が生じます。そんなふうに、病気など家族が何か問題を抱えたときには特に、サポートブックがコミュニケーションを促進する「触媒」として、力を発揮する可能性があります。面と向かって話しにくい時も、ものを介すると話せることがあります。なかでも、幼い子どもたちと言葉だけで分かり合うのは難しい。サポートブックの温かい絵を見てリラックスした雰囲気が生まれると、会話が弾んだり、言葉にできないまでも交流が深まったりします。そして家族で一緒に書き込むプロセスに意味があります。

また、自らの思い出や歴史、人生の教訓、気持ちなどを「伝える」ことは、その人自身に「誰かの役に立つ」という感覚を呼び起こします。家族のきずなを強くする働きがあるのです。(談)

中国新聞社の情報によると、

『サポートブックを制作したのは、広島県内の医療関係者や市民たち20人でつくるプロジェクトチーム。政策医療振興財団(東京)の助成金を受け、2007年4月から取り組んだ。

メンバーは、国立病院機構呉医療センター(呉市)の看護師や心理療法士ら、がん治療の最前線にいる医療スタッフが中心。広島大の精神腫瘍(しゅよう)学の研究者、広島市こども療育センターの児童精神科医師ら心のケアのスペシャリスト、さらに建築士や翻訳家、色彩プロデューサーら多彩な顔ぶれが加わる。医療現場の内と外の視線を重ね合わせ、冊子は誕生した』

聖路加病院もこのサポートブックを活用しようと動き出しています。

取り組みについての記事はココ↓

http://www.chugoku-np.co.jp/kikaku/support_book/Sn09032001.html

サポートブックを使ってみたい人はその理由と住所、名前、電話番号を明記し、中国新聞社報道部サポートブック係へ。

サポートブック増刷のための協力金を受け付けています。

窓口は〒730―0854広島市中区土橋町7の1、中国新聞社会事業団事務局。Tel082(236)2424(平日午前9時半―午後5時半)。直接持参か、「サポートブック協力金」と明記し現金書留や郵便振替(口座番号01360―4―22742)で送金してください。送料は負担をお願いします。