「おうちでエクササイズ その8 体力測定」の解説を行います。

ホームステイの間に体力が低下してませんか?

この体力測定そのものもトレーニングになります。

忙しい時にはプチトレーニングとして行なってみてください。

少しでも「これできるかな?」と身体に語りかけ、意識をすることが とても大切です。

「できた!」と自分の身体に自信と安心を持つことも大切だと思います。

そして、今できることをキープして、今日も若々しく!

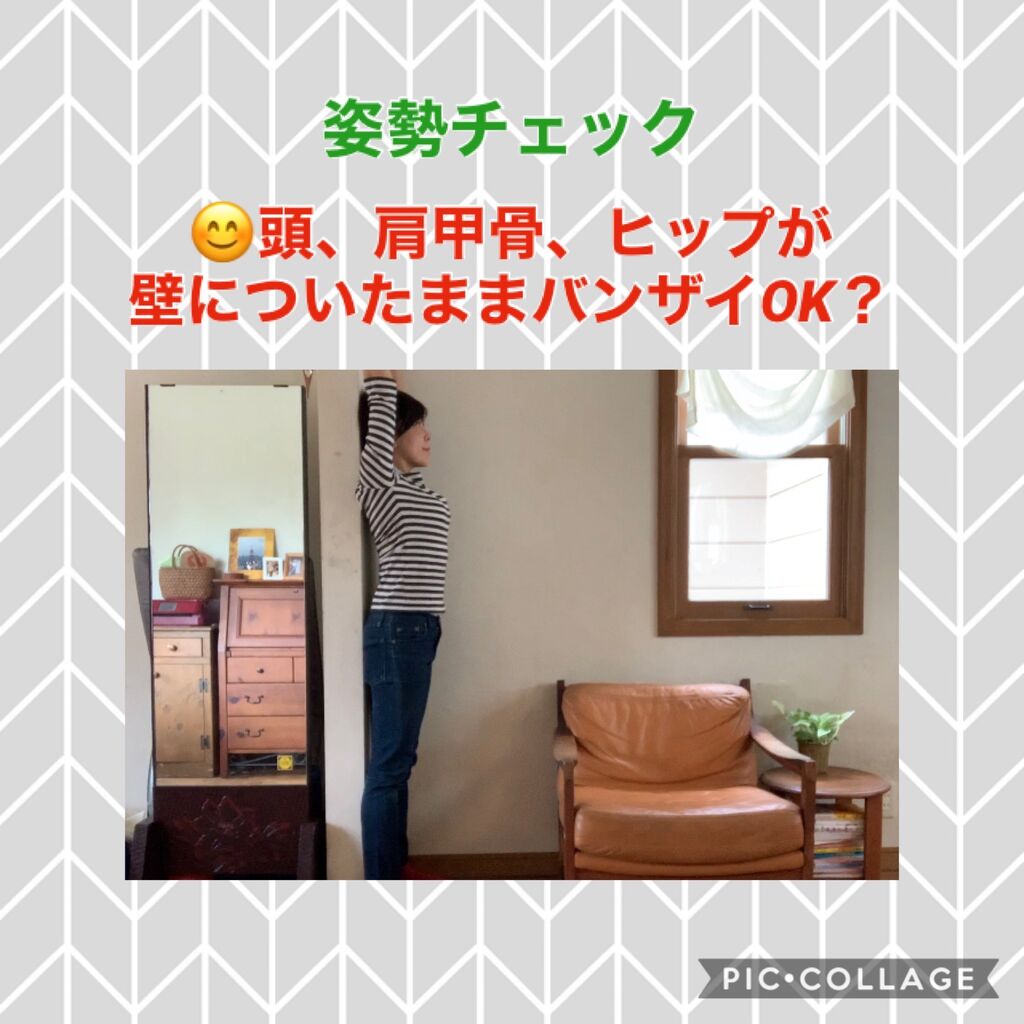

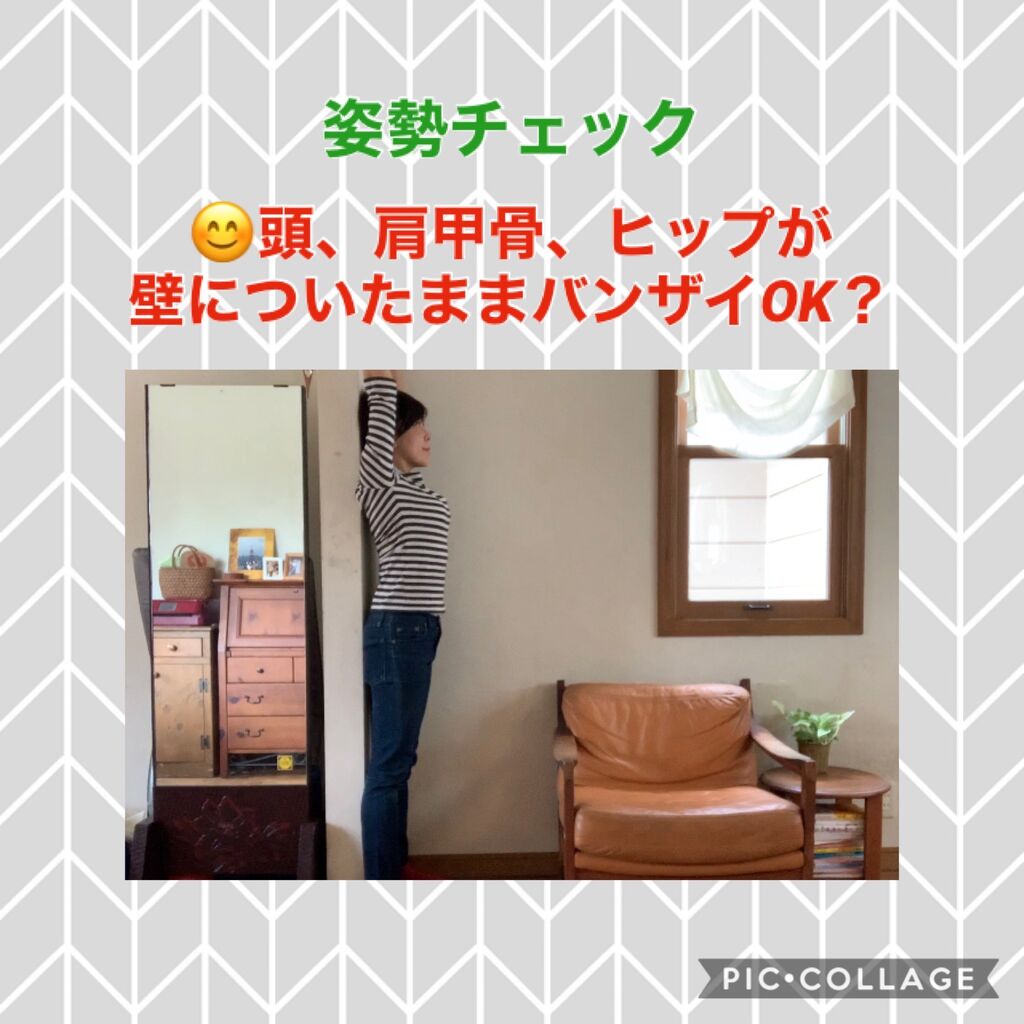

1.姿勢チェック:良い姿勢の形状記憶を!

壁に背中を向けて立ちます。

*基本姿勢:壁にできるだけ踵をつけますが、ふくらはぎの筋肉がたっぷりある人は 壁にふくらはぎをつけて、踵が少し離れても構いません。

まっすぐ前を向いて、後頭部と肩甲骨とヒップが壁に着くのが理想的です。

手は体側に自然に垂れ下げ、中指が太ももの真横(ズボンの縫い目ぐらい)にあります。

!猫背気味になっていると、頭を壁につけにくくなります。背中の上の方も壁から離れがち。

しっかりお腹を伸ばし、みぞうちを引き上げて、胸を開きましょう。

顎が上がらないように気をつけましょう。

!腰が反り気味になっているとヒップが壁から離れがちになります。

少し顎を引き、お腹を壁側に押し込むように意識しましょう。

*バンザイ:基本姿勢からバンザイします。

手の親指が壁に着くのが理想的です(肩の可動域は180度です)

!手がつかない場合は 肩関節のコンディションが悪化している可能性があります。

肩甲骨周囲筋のエクササイズを行いましょう。(おうちでエクササイズ その4に収録)

!腰は 少し反りますが、壁からヒップを離さないように気をつけましょう。

腰が大きく反ったり、お尻が壁から離れる場合、腹筋力が衰えている可能性があります。

腹筋群はじめ体幹トレーニングを行いましょう。(おうちでエクササイズ その7に収録)

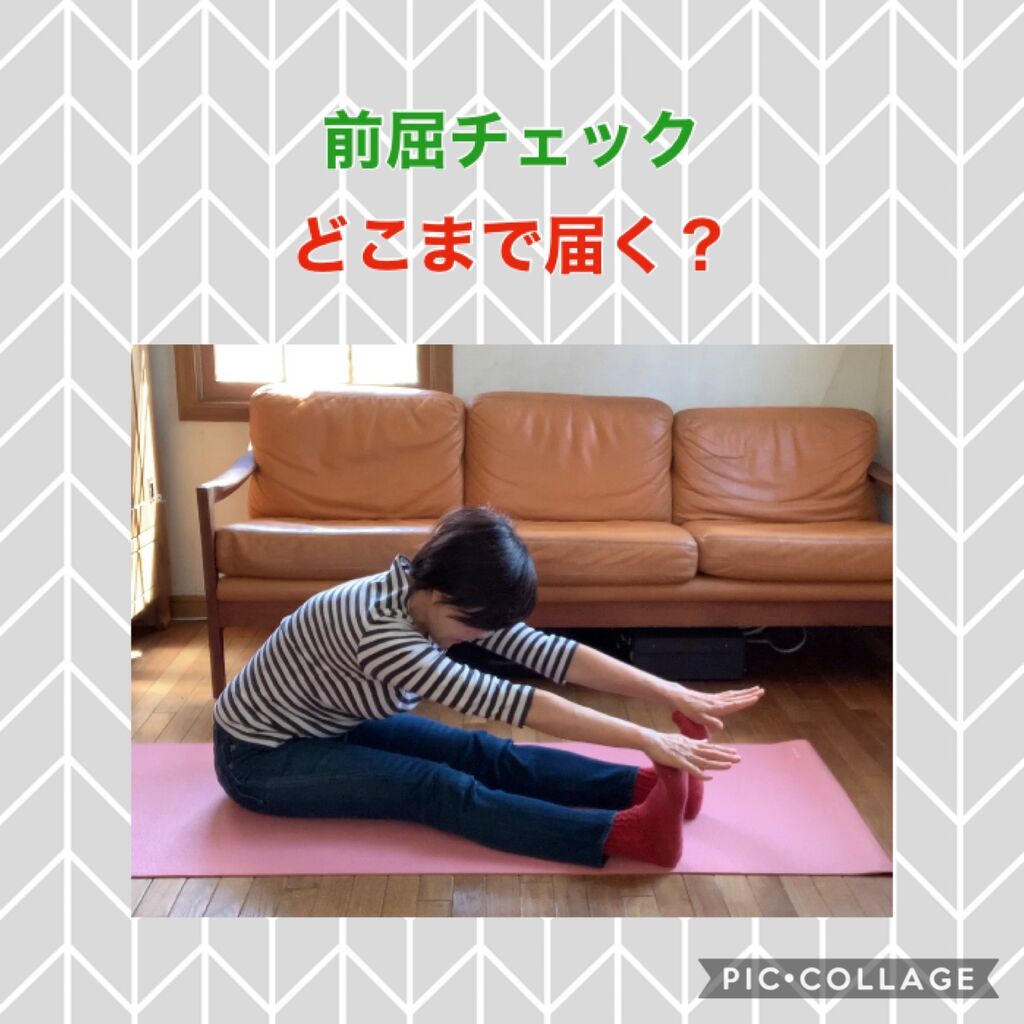

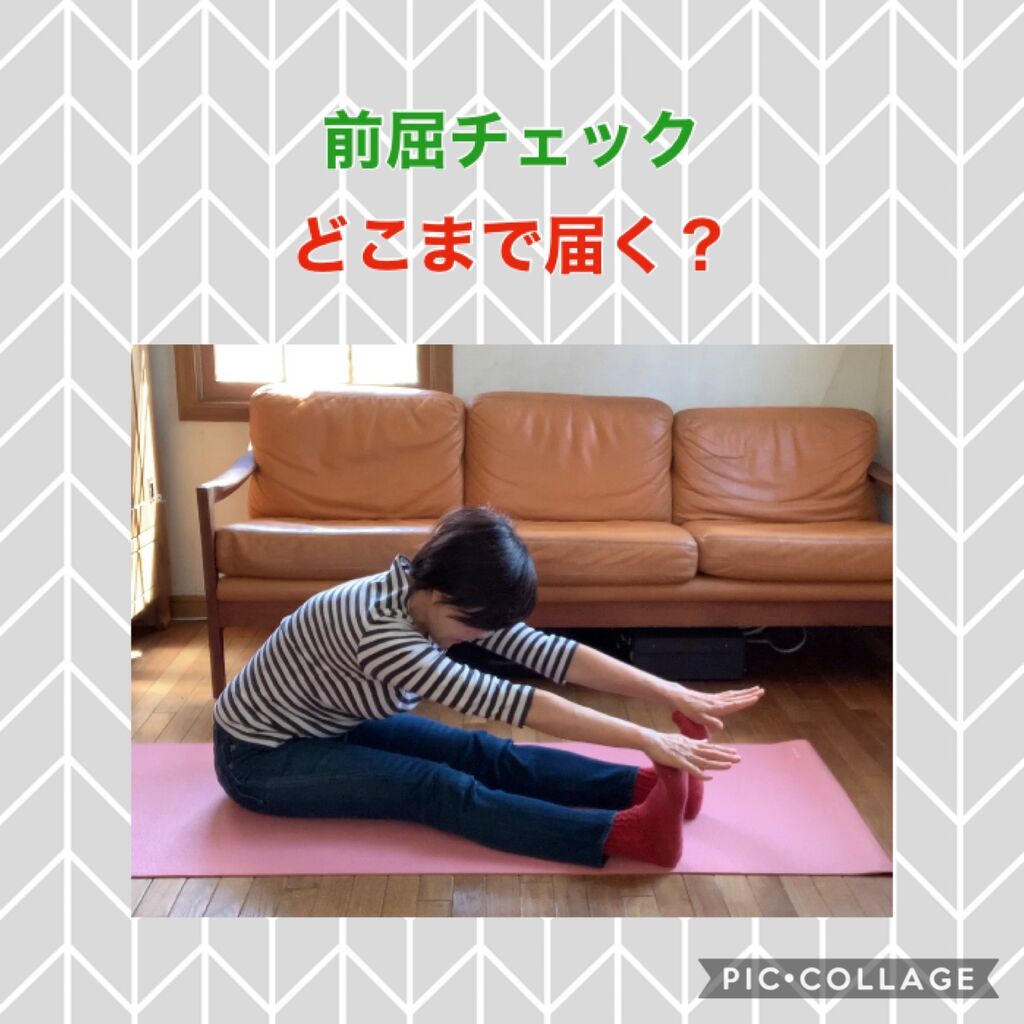

2.座位L字チェック&前屈:腰~太ももの裏側の柔軟性

太ももの裏側の筋肉は座骨から始まり、膝関節の下のスネの骨まで続きます。

この筋肉が硬いと、腰や膝の障害を招きやすくなります、

ヒップが下がり、膝も曲がりやすく、姿勢やスタイルにも大きく影響します。

長座でバンザイ:膝を曲げずバンザイして股関節がL字90度に曲がり、胴体~腕が床と垂直になるのが理想的です。

前屈:足首を直角に曲げて、膝を伸ばし、つま先に手が届くのが理想的です。

手が届かない、膝が曲がる、腰が伸びない場合は 太ももの裏側の筋肉が硬くなっています。

少し膝を曲げて、このストレッチを継続しましょう。(30~60秒間 朝、夜2回)

(最後のくの字ストレッチもお勧めです)

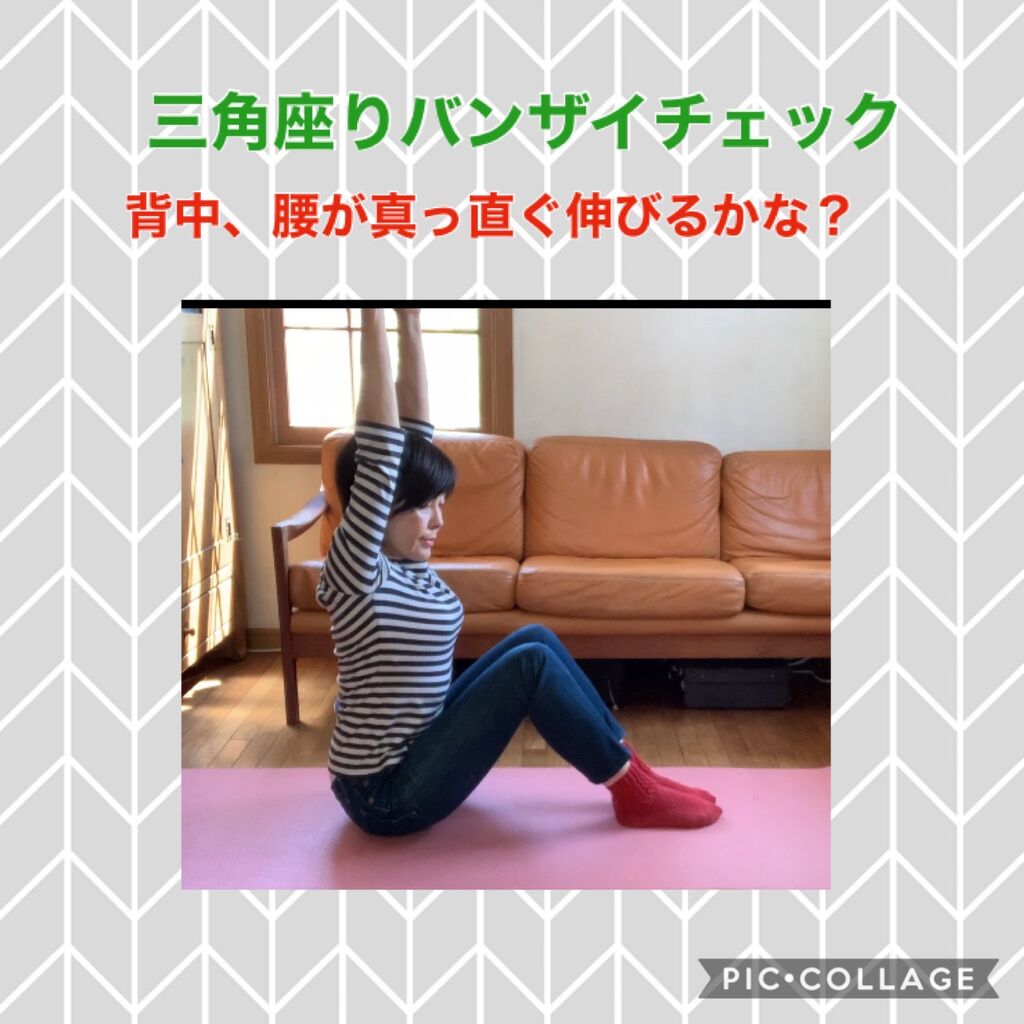

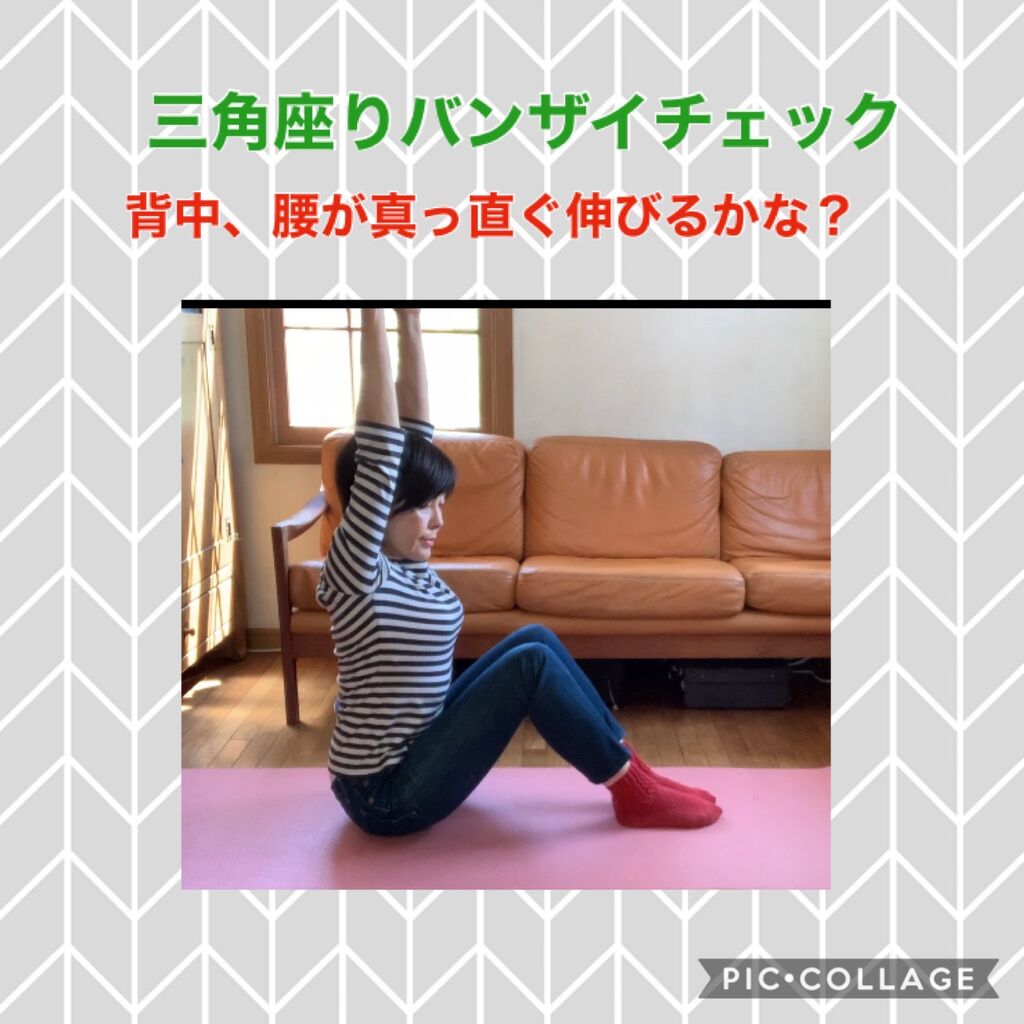

3.三角座りバンザイチェック&ツイストチェック

腰、背筋の筋力・柔軟性、

ヒップ・太ももの外側(大腿筋膜張筋)の筋肉の柔軟性

内ももの筋力

骨盤の歪みや膝関節のO脚変形に関係する筋肉のチェックです。

三角座りバンザイ:背筋と下腹に力を入れて手を上げて背すじを伸ばします。

背筋が伸ばせないのは腹筋、背筋の筋力不足です。

日頃から姿勢に気をつけて、体幹トレーニングを頑張りましよう。

ツイストチェック:両膝を揃え(内もも筋力)、肩を正面に向けたまま外側に膝を倒します。

反対側の床に太ももが着くのが理想的です。

4.開脚チェック 前と斜め前

内転筋の柔軟性、骨盤の可動性のチェックです。

開脚(股関節外転)は機能解剖学的に正常可動域は90度です。

なぜか180度開脚が良いとする健康情報がありますが、どないなっているのでしょうか。笑

実は 鍛え上げられたアスリートでもオーバーストレッチにより股関節を痛めている人が多いです。

開脚チェック:骨盤を立てたまま、前屈:両足を繋いだラインより前へ届くのが理想的です。

斜めへ前屈:反対側のつま先に手が届くのが理想的です。

骨盤が立たない場合、普段から骨盤を寝かして立ったり座ったりしている可能性があります。

姿勢に注意しましょう。

まず骨盤が立たなければ、内転筋の動きを妨げ柔軟性を失います。

まずは骨盤(腰)を立てる姿勢が大切です。

骨盤の可動性を促すには 9のドッグ&キャットが効果的です。

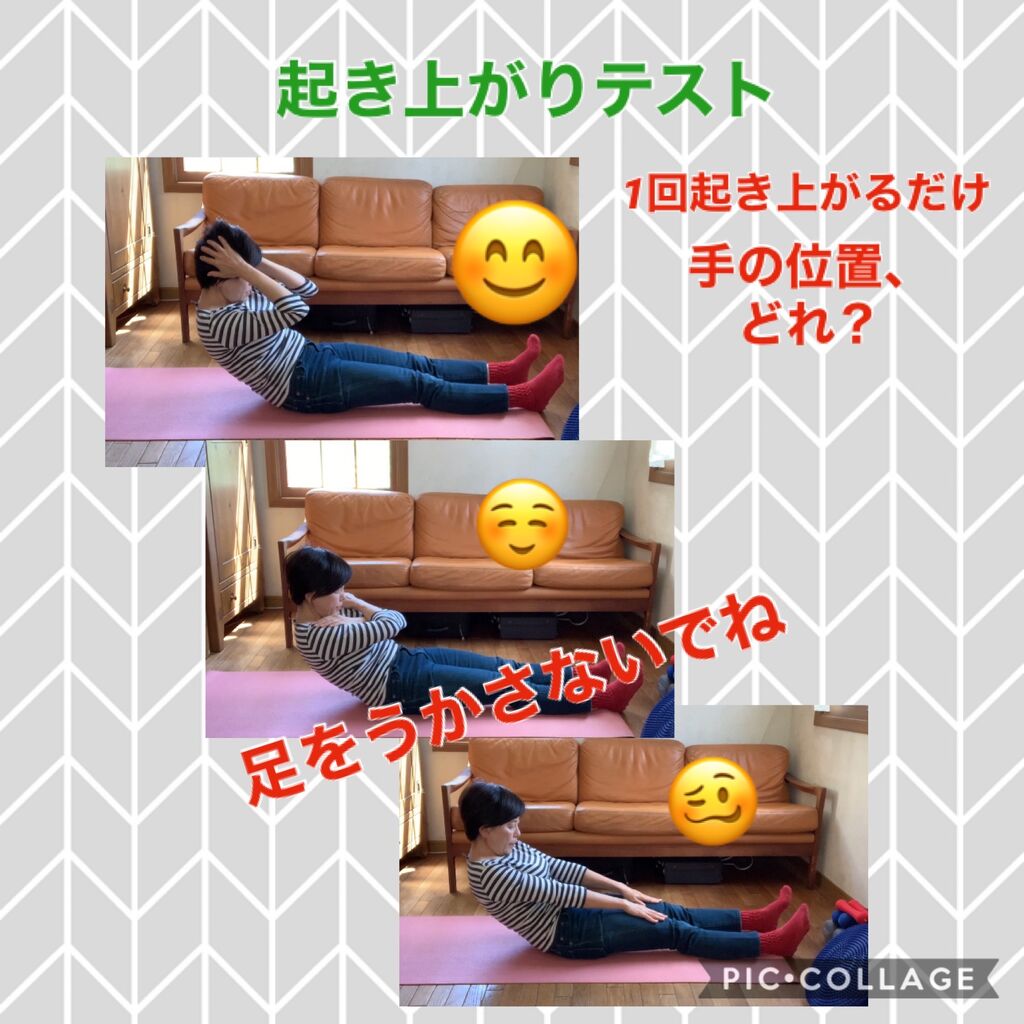

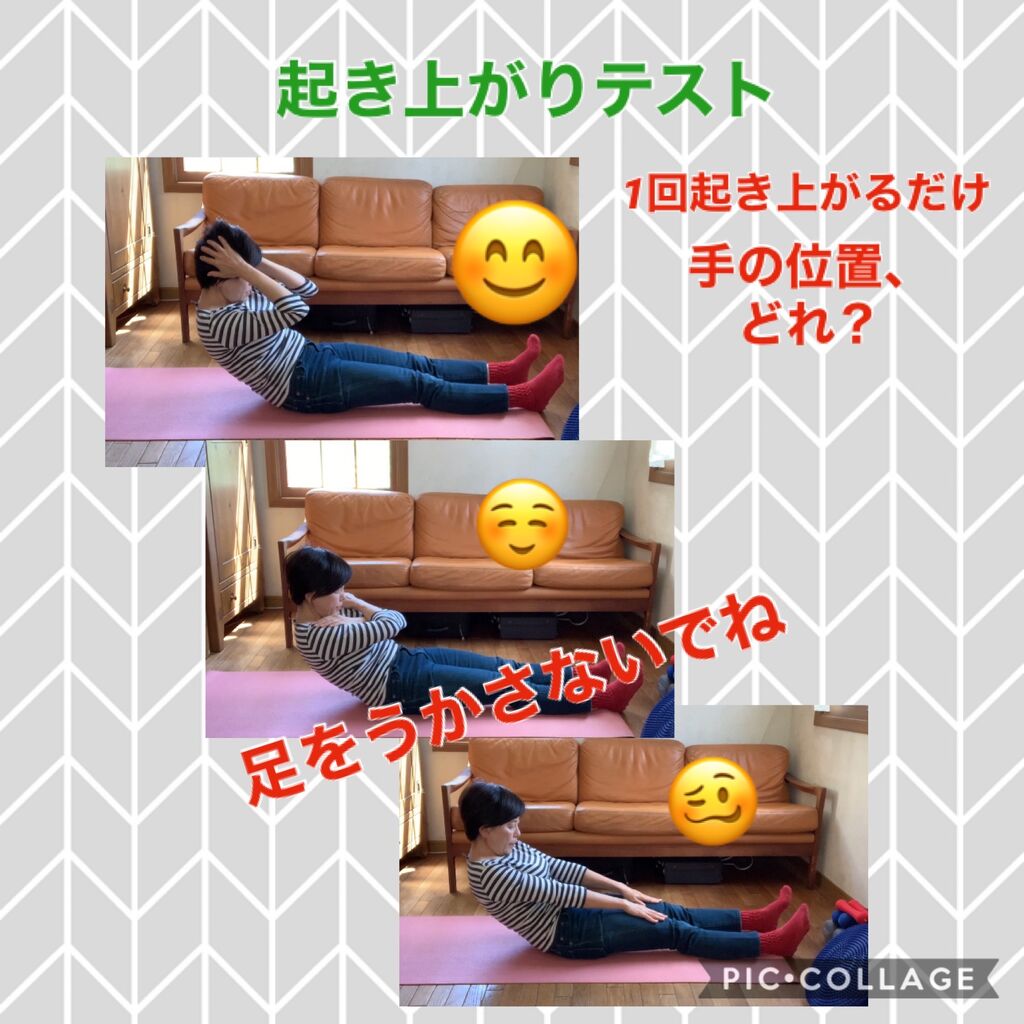

5.起き上がりテスト:腹直筋の筋力測定です。

勢いをつけず、足を浮かさないように、背骨を丸めながら少しずつ体を起こします。

手の位置によって負荷が変わります

(てこの原理:手の重さが お腹から遠ざかるほど運動が強くなります)

弱:手を太ももに 中:手を肩に 強:手を頭の後ろに

起き上がれない場合は腹筋が弱わり、ぽっこりお腹(体脂肪増)や腰痛の原因になります。

肩を少し持ち上げる腹筋運動(クランチ)を行いましょう(週2~4回 10~20回)

(おうちでエクササイズ7に収録)

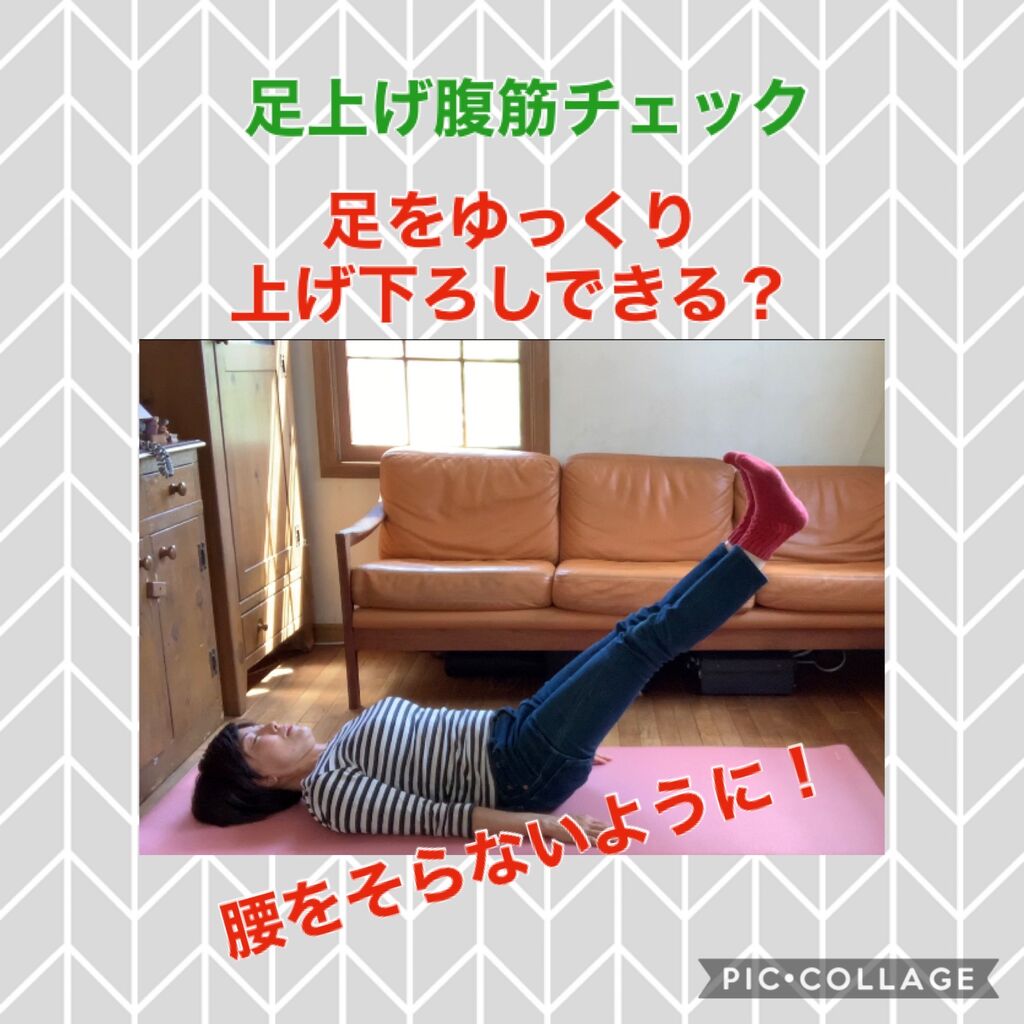

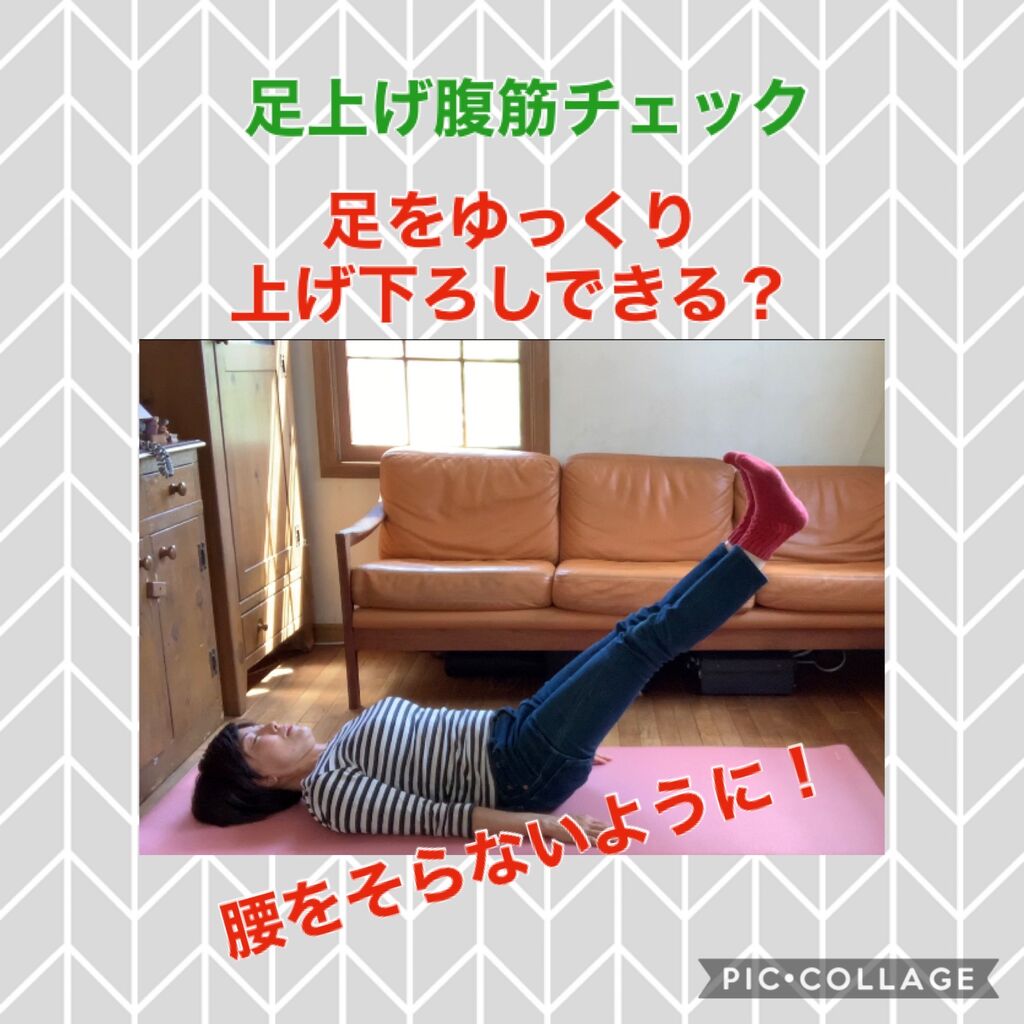

6.足上げ腹筋チェック:下腹部(腸腰筋)の筋力

腸腰筋は骨盤と腰椎を支え、良い姿勢の土台となる筋肉です。

太ももを引き上げる筋肉でもあり、陸上短距離メダリストは腸腰筋がかなり発達しています。

しっかり歩くにも必要な筋肉。

腰を反って勢いをつけずに足を上げて下げが可能ですか?

無理をすると腰を痛めます。

不可能な場合は動画のように膝を曲げて上げ下げしてみましょう。

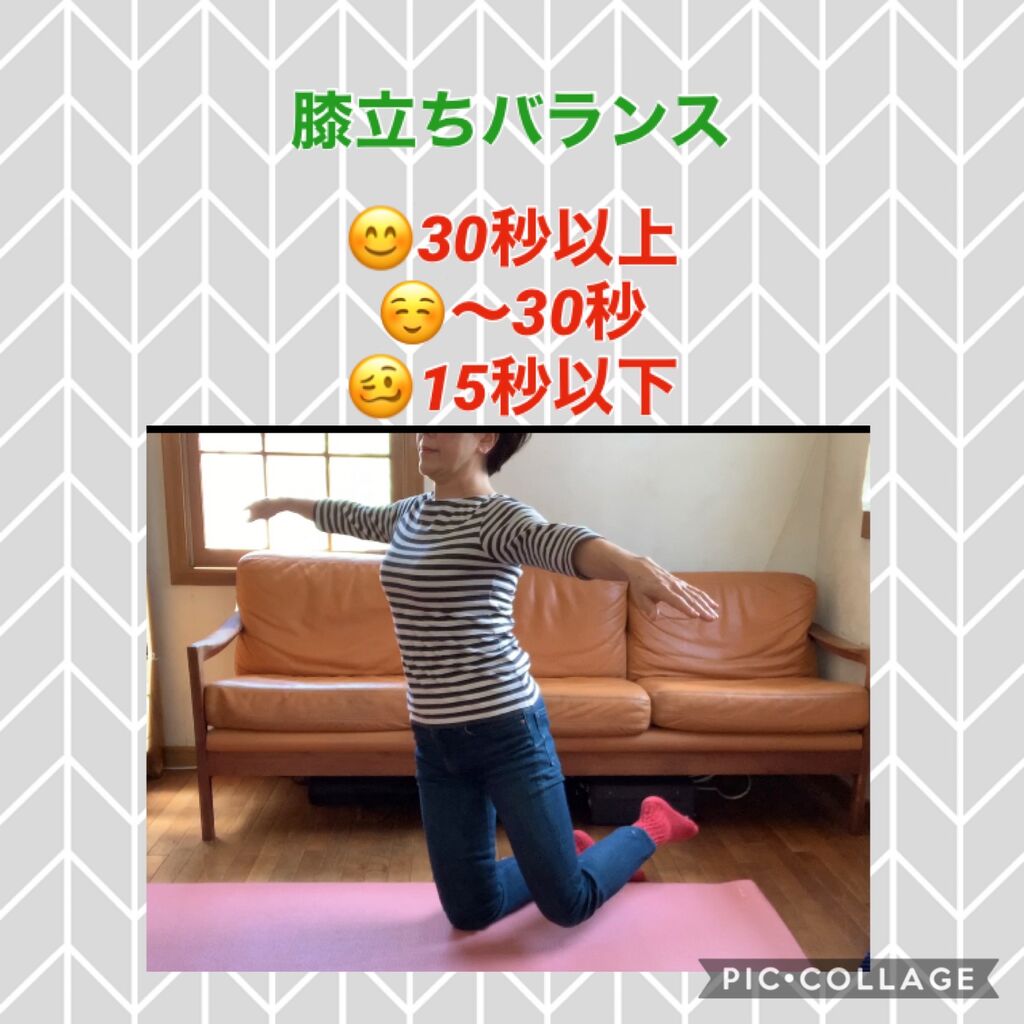

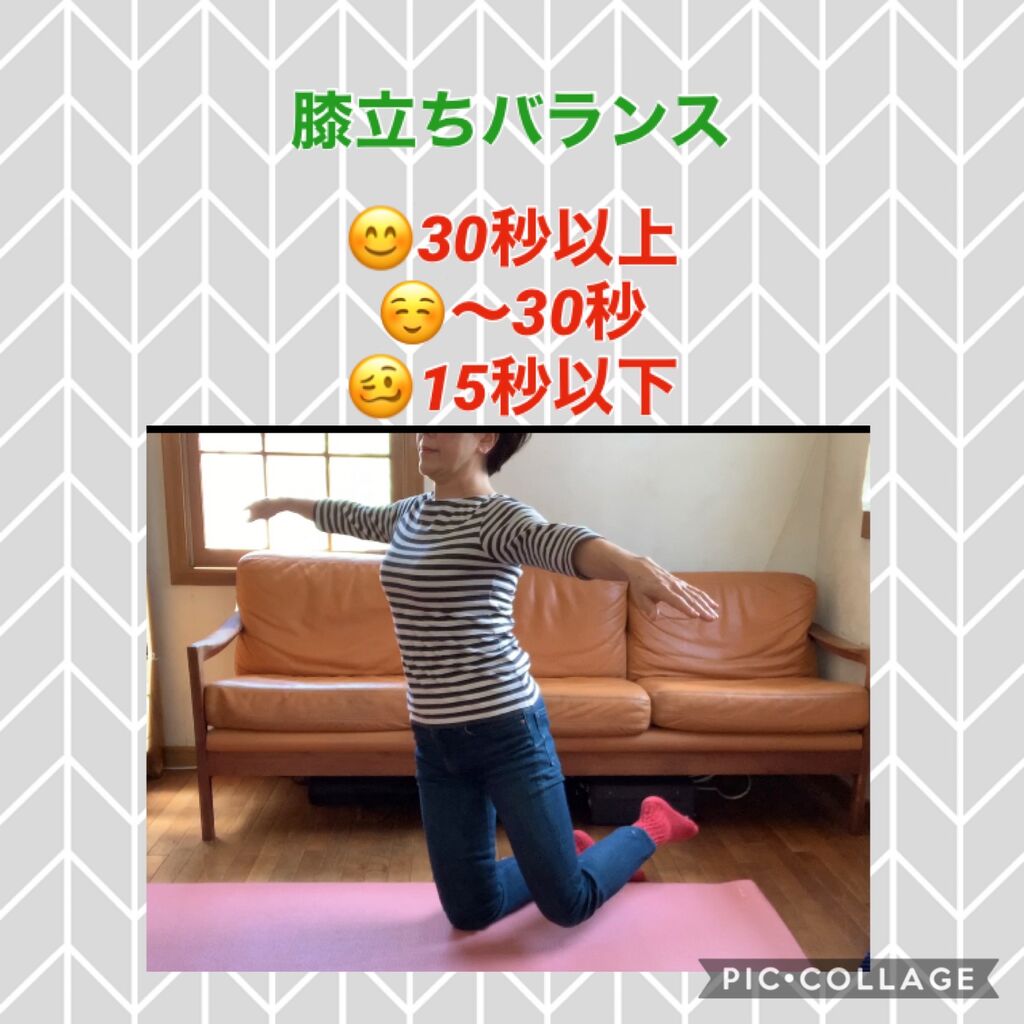

7.膝立ちバランス:

ヒップ周囲(特に外側:中臀筋、腰方形筋)、体幹の筋肉の共同作業

骨盤の左右差、アンバランスがチェックできます。

体の重心であるこの部分が歪めば、体の他の部分がバランスを整えるために代償的な働きをして悪影響を及ぼします。

日常生活では利き手、利き足が優位に働き、アンバランスが進行していきます。

このチェックが苦手な人は 全身のバランスを整える体幹トレーニングや、左右均等にストレッチを行うことをお勧めします。

私は学生時代に腰椎すべり症になり、腰椎や骨盤が歪んでいます。

患部の骨は歪んだままです。

ストレッチや体幹トレーニングで筋肉を整えていなければ、どれほど歪んでいたでしょうか。怖い! しかし、この運動は苦手でグラグラします。

でも、やっていなければ、もっとバランスが悪くなるでしょう。トレーニングし続けます。

8.ハンド&ニーキープ:体幹の筋肉の共同作業、バランス力

対角線の手足を上げ、全身の筋肉を使って背中から手足をフラットにバランスを保つ能力。

6でお話ししたように、全身のバランスを整えるエクササイズにもなります。

6,7が苦手な方は 是非トレーニングに取り入れてください。

(週2~4回 15~60秒キープ:正しい形でキープできる秒数)

9.腕立てキープ:7の体幹筋に加え、腕の筋力

自分の体は支えることができる腕の筋力を保ちたいです。

高齢者の方は足が不自由になると、杖をついたり、手すりを利用したりと腕を使います。

高齢者になるまでに腕の筋力が衰えていてはいけません。

昔の人(今の高齢者)は生活様式の違いからか、貯筋があって腕力が強いという印象です。

これから高齢者になる方は どうでしょうか?

「重たいものを持つのは苦手」という若い方にもチャレンジしていただきたいです。

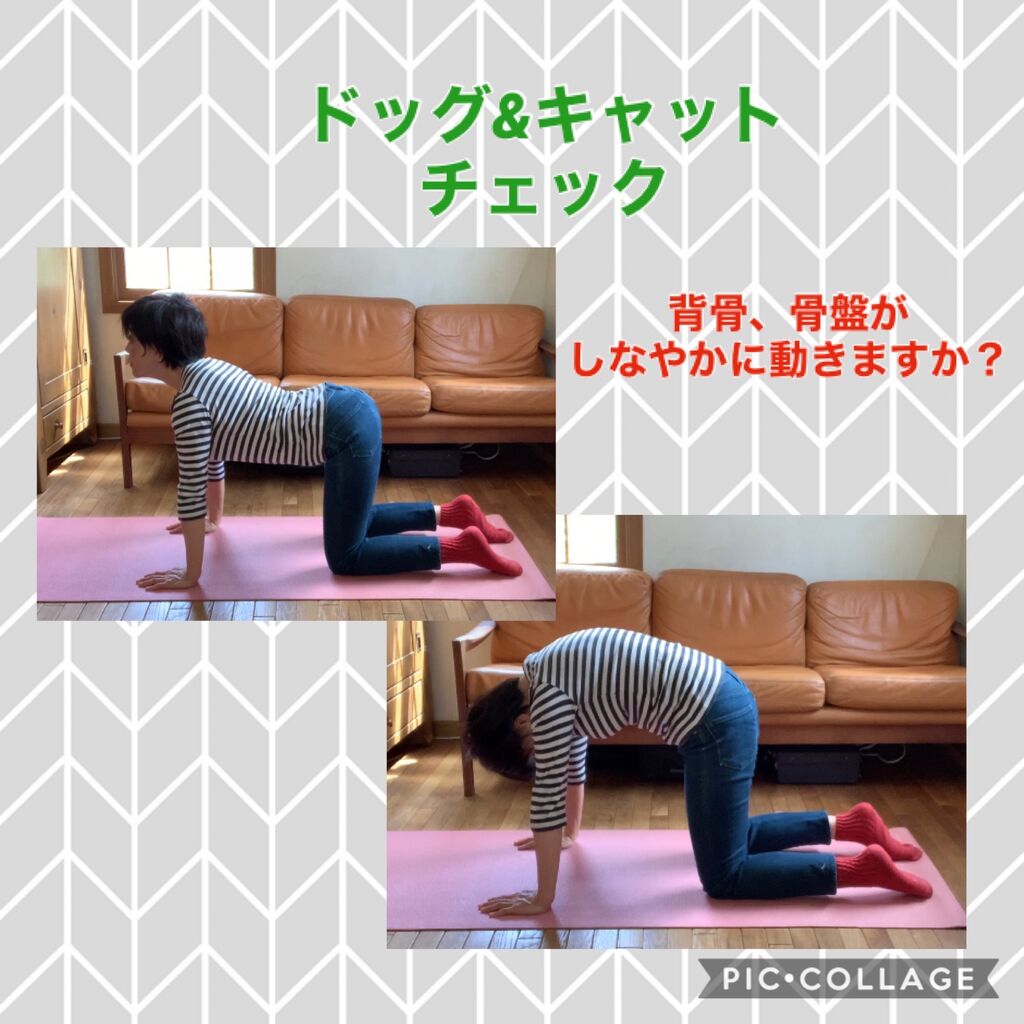

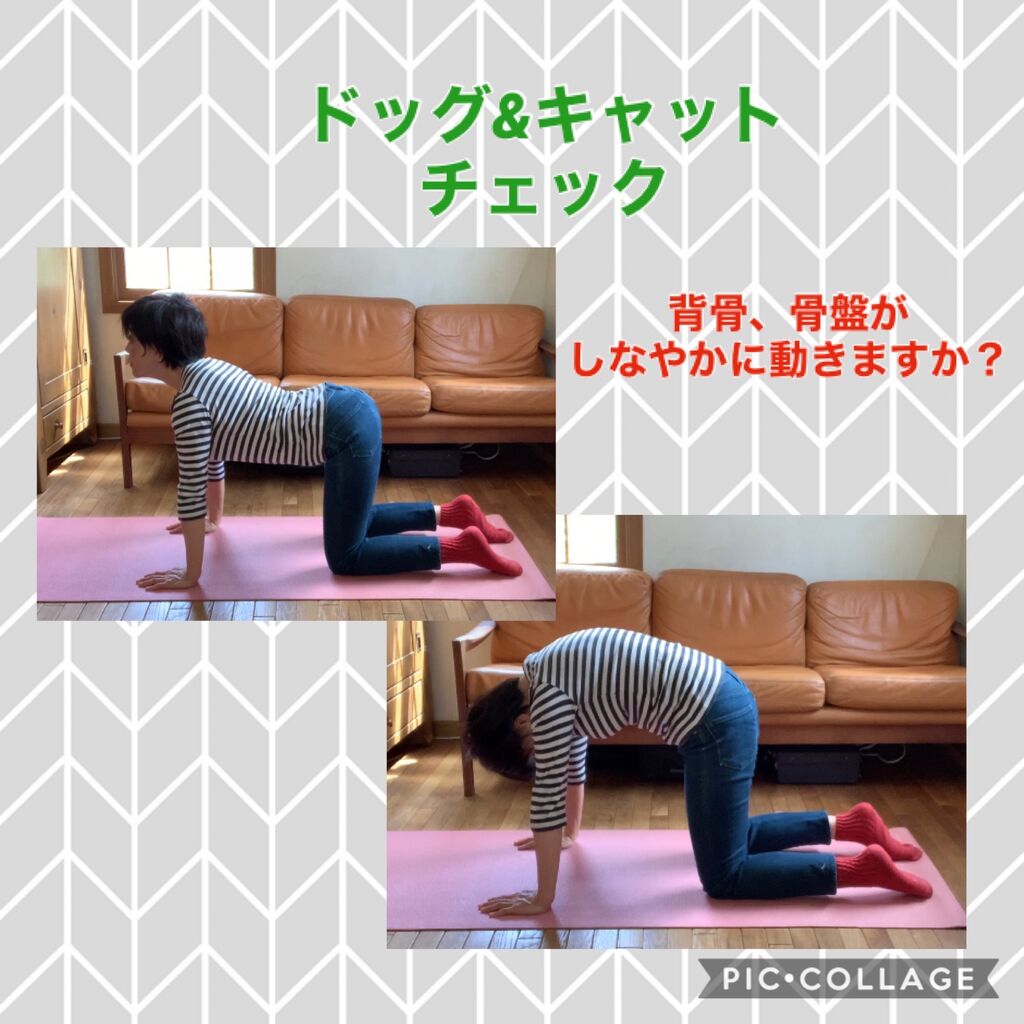

10.ドッグ&キャットチェック:体幹の骨全て(背骨、肋骨、鎖骨、胸骨、肩甲骨、骨盤)をしなやかにコントロールできますか。

姿勢を整える時、自分の骨をどう置いて配列させるか・・・という意識やコントロールが必要です。

例えば、骨盤(腰)が倒れて猫背気味な人=ドッグの動きを強調すると姿勢を整えることができます。

開脚や前屈が硬い人も、まずドッグ&キャットで骨の動きをスムーズに促しましょう。

骨盤周囲の筋肉の柔軟性も向上します。

エクササイズとして、かなりお勧め! まずは上手にドッグ&キャットができますように。

11.片足立ち:全身のバランス能力

片側で立ったラインの軸を垂直に保ちましょう。

骨盤が歪んで、腰が外側にはみ出ないように注意しましょう。

体幹筋力と、足底や足指の働きが加わります。

靴の減り方に左右差があったり、極端に局所が減るタイプの方は片足立ちが苦手でしょう。

体幹トレーニングに加えて、足指のグーチョキパーのエクササイズをお勧めします。

足底での踏ん張りや足指の変形(外反母趾や内反小趾)を防ぎます。

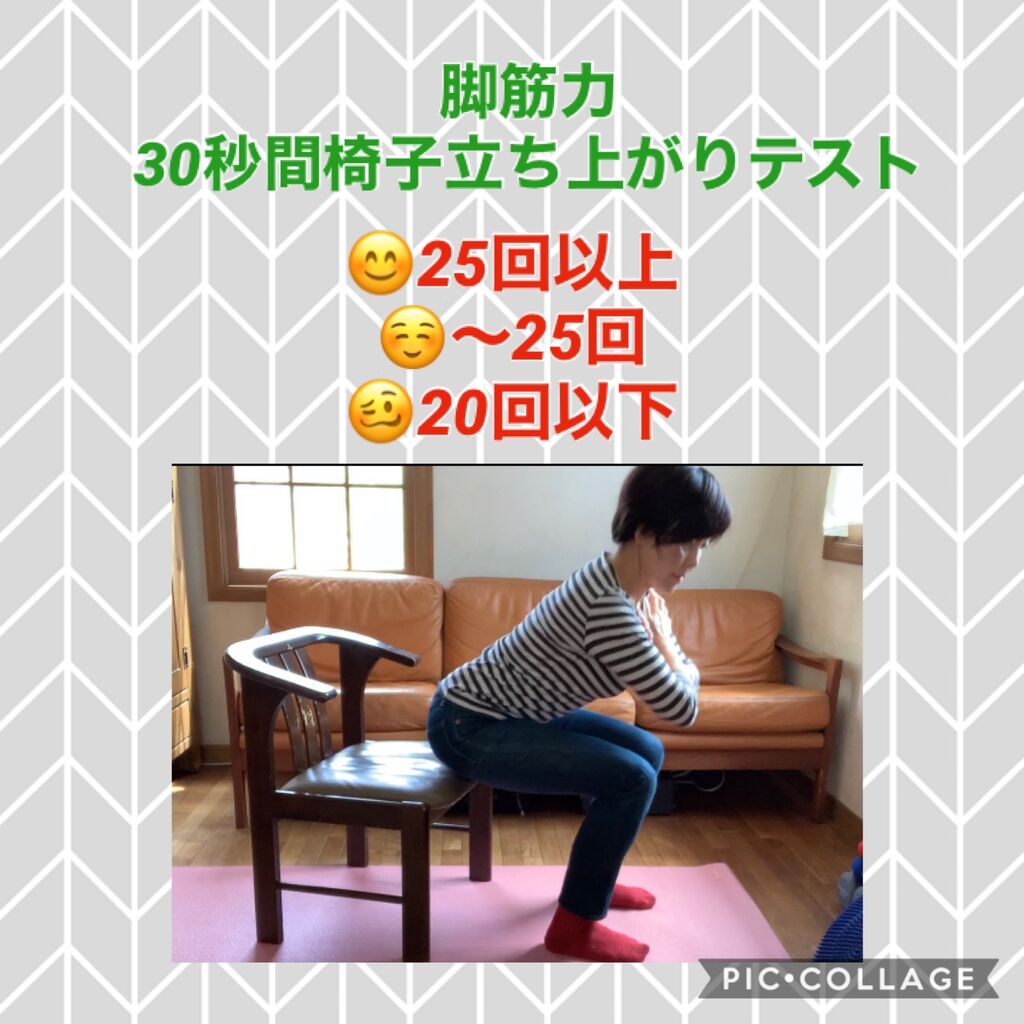

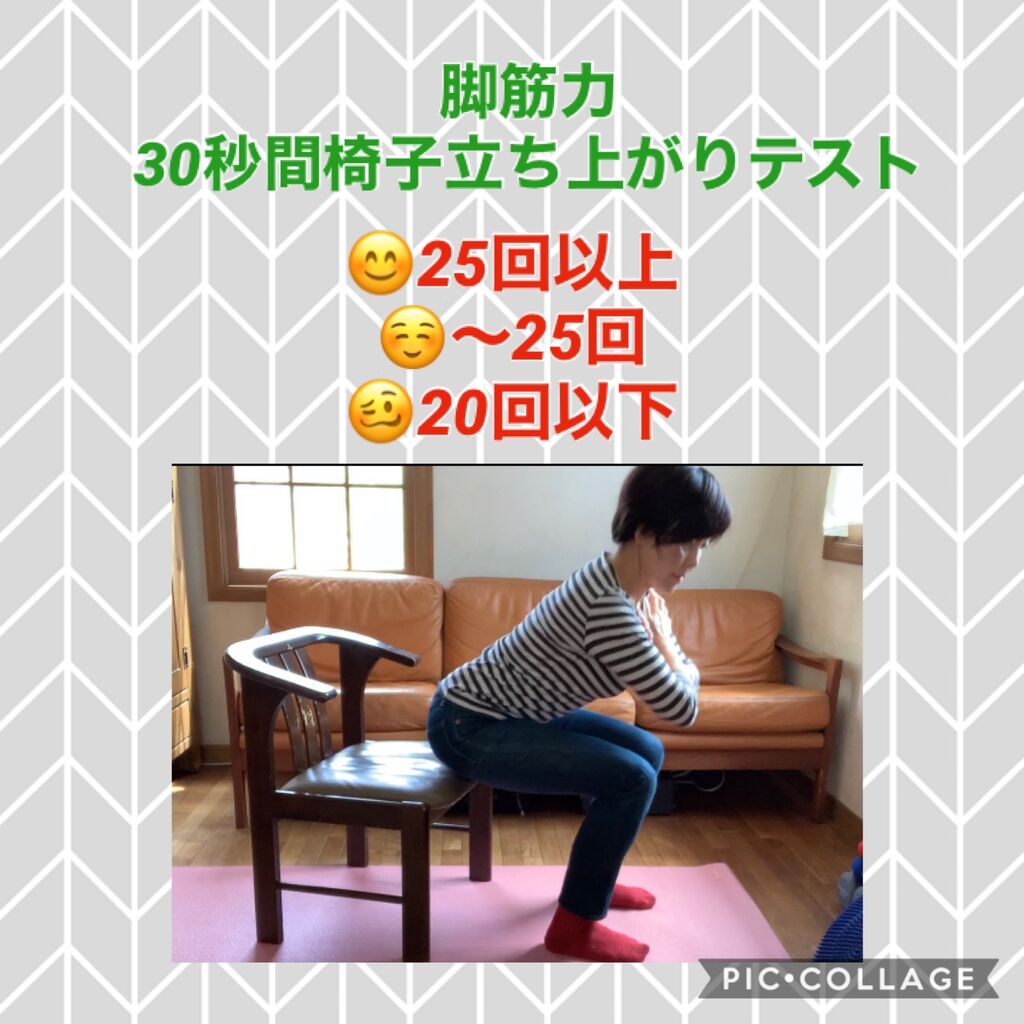

12. 30秒立ち上がりテスト:脚筋力

30秒間で何回椅子から立ち上がることができるか?

スクワットと同じ要領で、膝を前に出さず、お尻を引くように股関節を曲げます。

このテストは天理大学体育学部体力学研究室(中谷敏昭 教授)と大阪教育大学運動生理学研究室(三村寛一 教授)は共同研究で開発された評価方法です。

トレーニングにビッグ3と言われるものがあります。

「ベンチプレス」大胸筋、上腕二頭筋 → 腕立て伏せが同じ効果

「スクワット」大腿四頭筋、大臀筋

「デッドリフト」脊柱起立筋、大臀筋、ハムストリングス(おうちでエクササイズ その6に収録)

代表的なエクササイズ3つです。

スクワットは脚筋力の指標となります。

健康で生きるためには、脚力強くしっかり歩き続けることが大切です 。

私の体操教室の生徒さんは80歳でも30回できる方がいらっしゃいます。

実年齢と体力年齢の差はトレーニング次第だと思い知らされます。

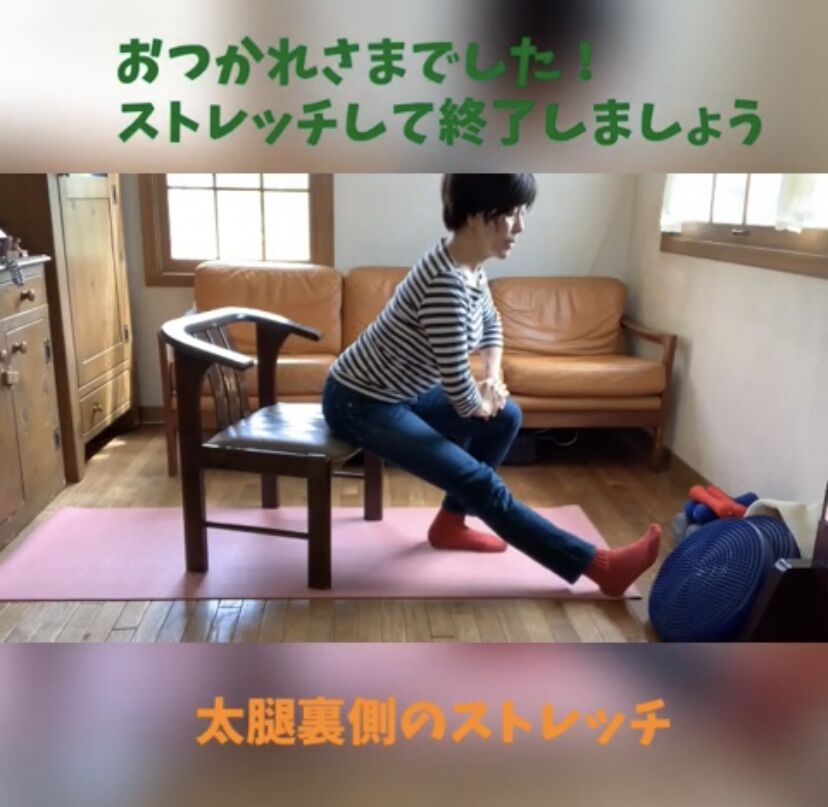

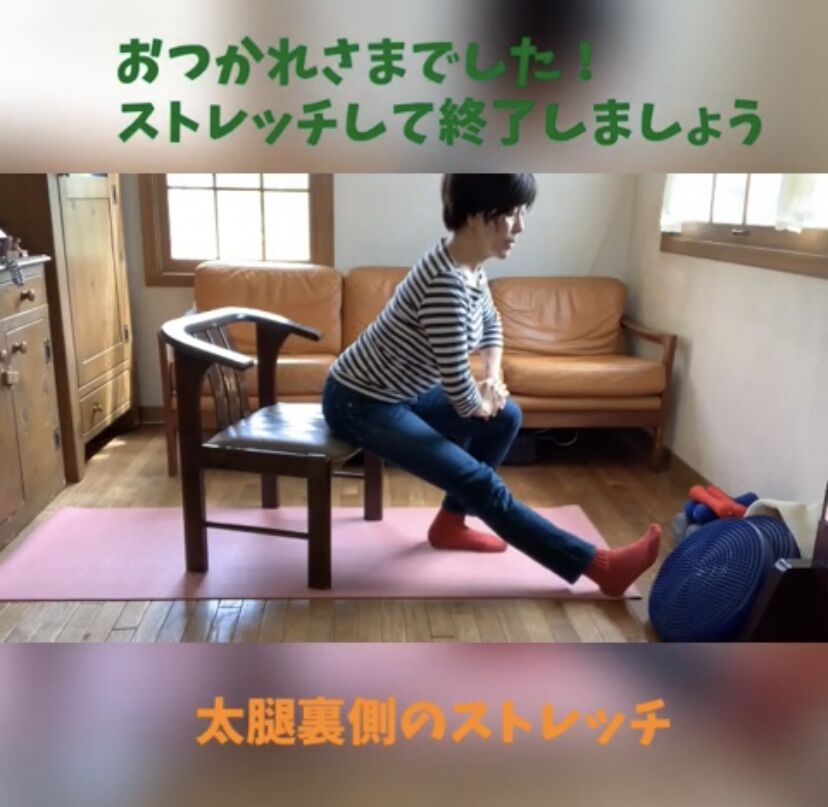

13.ストレッチ3種

体力測定お疲れ様でした。

ストレッチ3種類をご紹介します。

筋トレ後は必ず、ストレッチを行いましょう。

筋トレなど、使った筋肉は硬くなる性質があります。

椅子を使ったストレッチは テレワークの途中でも行いやすいストレッチなので、ぜひご利用ください。

この3種は腰痛予防にも 効果的です。

ストレッチは 15~60秒間心地よい伸張感を感じながら行いましょう。

ハムストリングス(太ももの裏)のストレッチ

背すじを伸ばし、体をくの字にしましょう。 足首は直角にして、つま先を上に向けましょう

ヒップ(梨状筋)のストレッチ

片側の足を反対の太ももにのせます。手で脚は押さず、上体を前屈しましょう。

太ももの前(大腿四頭筋)のストレッチ

椅子の後ろや壁を持って片側の足を後ろへあげます。

踵をヒップに近づけます。(膝関節が痛い場合は 膝の屈曲角度をゆるめましょう)

膝を後ろへ引いて持ちあげると、よりストレッチ感が増して効果的です。

ホームステイの間に体力が低下してませんか?

この体力測定そのものもトレーニングになります。

忙しい時にはプチトレーニングとして行なってみてください。

少しでも「これできるかな?」と身体に語りかけ、意識をすることが とても大切です。

「できた!」と自分の身体に自信と安心を持つことも大切だと思います。

そして、今できることをキープして、今日も若々しく!

1.姿勢チェック:良い姿勢の形状記憶を!

壁に背中を向けて立ちます。

*基本姿勢:壁にできるだけ踵をつけますが、ふくらはぎの筋肉がたっぷりある人は 壁にふくらはぎをつけて、踵が少し離れても構いません。

まっすぐ前を向いて、後頭部と肩甲骨とヒップが壁に着くのが理想的です。

手は体側に自然に垂れ下げ、中指が太ももの真横(ズボンの縫い目ぐらい)にあります。

!猫背気味になっていると、頭を壁につけにくくなります。背中の上の方も壁から離れがち。

しっかりお腹を伸ばし、みぞうちを引き上げて、胸を開きましょう。

顎が上がらないように気をつけましょう。

!腰が反り気味になっているとヒップが壁から離れがちになります。

少し顎を引き、お腹を壁側に押し込むように意識しましょう。

*バンザイ:基本姿勢からバンザイします。

手の親指が壁に着くのが理想的です(肩の可動域は180度です)

!手がつかない場合は 肩関節のコンディションが悪化している可能性があります。

肩甲骨周囲筋のエクササイズを行いましょう。(おうちでエクササイズ その4に収録)

!腰は 少し反りますが、壁からヒップを離さないように気をつけましょう。

腰が大きく反ったり、お尻が壁から離れる場合、腹筋力が衰えている可能性があります。

腹筋群はじめ体幹トレーニングを行いましょう。(おうちでエクササイズ その7に収録)

2.座位L字チェック&前屈:腰~太ももの裏側の柔軟性

太ももの裏側の筋肉は座骨から始まり、膝関節の下のスネの骨まで続きます。

この筋肉が硬いと、腰や膝の障害を招きやすくなります、

ヒップが下がり、膝も曲がりやすく、姿勢やスタイルにも大きく影響します。

長座でバンザイ:膝を曲げずバンザイして股関節がL字90度に曲がり、胴体~腕が床と垂直になるのが理想的です。

前屈:足首を直角に曲げて、膝を伸ばし、つま先に手が届くのが理想的です。

手が届かない、膝が曲がる、腰が伸びない場合は 太ももの裏側の筋肉が硬くなっています。

少し膝を曲げて、このストレッチを継続しましょう。(30~60秒間 朝、夜2回)

(最後のくの字ストレッチもお勧めです)

3.三角座りバンザイチェック&ツイストチェック

腰、背筋の筋力・柔軟性、

ヒップ・太ももの外側(大腿筋膜張筋)の筋肉の柔軟性

内ももの筋力

骨盤の歪みや膝関節のO脚変形に関係する筋肉のチェックです。

三角座りバンザイ:背筋と下腹に力を入れて手を上げて背すじを伸ばします。

背筋が伸ばせないのは腹筋、背筋の筋力不足です。

日頃から姿勢に気をつけて、体幹トレーニングを頑張りましよう。

ツイストチェック:両膝を揃え(内もも筋力)、肩を正面に向けたまま外側に膝を倒します。

反対側の床に太ももが着くのが理想的です。

4.開脚チェック 前と斜め前

内転筋の柔軟性、骨盤の可動性のチェックです。

開脚(股関節外転)は機能解剖学的に正常可動域は90度です。

なぜか180度開脚が良いとする健康情報がありますが、どないなっているのでしょうか。笑

実は 鍛え上げられたアスリートでもオーバーストレッチにより股関節を痛めている人が多いです。

開脚チェック:骨盤を立てたまま、前屈:両足を繋いだラインより前へ届くのが理想的です。

斜めへ前屈:反対側のつま先に手が届くのが理想的です。

骨盤が立たない場合、普段から骨盤を寝かして立ったり座ったりしている可能性があります。

姿勢に注意しましょう。

まず骨盤が立たなければ、内転筋の動きを妨げ柔軟性を失います。

まずは骨盤(腰)を立てる姿勢が大切です。

骨盤の可動性を促すには 9のドッグ&キャットが効果的です。

5.起き上がりテスト:腹直筋の筋力測定です。

勢いをつけず、足を浮かさないように、背骨を丸めながら少しずつ体を起こします。

手の位置によって負荷が変わります

(てこの原理:手の重さが お腹から遠ざかるほど運動が強くなります)

弱:手を太ももに 中:手を肩に 強:手を頭の後ろに

起き上がれない場合は腹筋が弱わり、ぽっこりお腹(体脂肪増)や腰痛の原因になります。

肩を少し持ち上げる腹筋運動(クランチ)を行いましょう(週2~4回 10~20回)

(おうちでエクササイズ7に収録)

6.足上げ腹筋チェック:下腹部(腸腰筋)の筋力

腸腰筋は骨盤と腰椎を支え、良い姿勢の土台となる筋肉です。

太ももを引き上げる筋肉でもあり、陸上短距離メダリストは腸腰筋がかなり発達しています。

しっかり歩くにも必要な筋肉。

腰を反って勢いをつけずに足を上げて下げが可能ですか?

無理をすると腰を痛めます。

不可能な場合は動画のように膝を曲げて上げ下げしてみましょう。

7.膝立ちバランス:

ヒップ周囲(特に外側:中臀筋、腰方形筋)、体幹の筋肉の共同作業

骨盤の左右差、アンバランスがチェックできます。

体の重心であるこの部分が歪めば、体の他の部分がバランスを整えるために代償的な働きをして悪影響を及ぼします。

日常生活では利き手、利き足が優位に働き、アンバランスが進行していきます。

このチェックが苦手な人は 全身のバランスを整える体幹トレーニングや、左右均等にストレッチを行うことをお勧めします。

私は学生時代に腰椎すべり症になり、腰椎や骨盤が歪んでいます。

患部の骨は歪んだままです。

ストレッチや体幹トレーニングで筋肉を整えていなければ、どれほど歪んでいたでしょうか。怖い! しかし、この運動は苦手でグラグラします。

でも、やっていなければ、もっとバランスが悪くなるでしょう。トレーニングし続けます。

8.ハンド&ニーキープ:体幹の筋肉の共同作業、バランス力

対角線の手足を上げ、全身の筋肉を使って背中から手足をフラットにバランスを保つ能力。

6でお話ししたように、全身のバランスを整えるエクササイズにもなります。

6,7が苦手な方は 是非トレーニングに取り入れてください。

(週2~4回 15~60秒キープ:正しい形でキープできる秒数)

9.腕立てキープ:7の体幹筋に加え、腕の筋力

自分の体は支えることができる腕の筋力を保ちたいです。

高齢者の方は足が不自由になると、杖をついたり、手すりを利用したりと腕を使います。

高齢者になるまでに腕の筋力が衰えていてはいけません。

昔の人(今の高齢者)は生活様式の違いからか、貯筋があって腕力が強いという印象です。

これから高齢者になる方は どうでしょうか?

「重たいものを持つのは苦手」という若い方にもチャレンジしていただきたいです。

10.ドッグ&キャットチェック:体幹の骨全て(背骨、肋骨、鎖骨、胸骨、肩甲骨、骨盤)をしなやかにコントロールできますか。

姿勢を整える時、自分の骨をどう置いて配列させるか・・・という意識やコントロールが必要です。

例えば、骨盤(腰)が倒れて猫背気味な人=ドッグの動きを強調すると姿勢を整えることができます。

開脚や前屈が硬い人も、まずドッグ&キャットで骨の動きをスムーズに促しましょう。

骨盤周囲の筋肉の柔軟性も向上します。

エクササイズとして、かなりお勧め! まずは上手にドッグ&キャットができますように。

11.片足立ち:全身のバランス能力

片側で立ったラインの軸を垂直に保ちましょう。

骨盤が歪んで、腰が外側にはみ出ないように注意しましょう。

体幹筋力と、足底や足指の働きが加わります。

靴の減り方に左右差があったり、極端に局所が減るタイプの方は片足立ちが苦手でしょう。

体幹トレーニングに加えて、足指のグーチョキパーのエクササイズをお勧めします。

足底での踏ん張りや足指の変形(外反母趾や内反小趾)を防ぎます。

12. 30秒立ち上がりテスト:脚筋力

30秒間で何回椅子から立ち上がることができるか?

スクワットと同じ要領で、膝を前に出さず、お尻を引くように股関節を曲げます。

このテストは天理大学体育学部体力学研究室(中谷敏昭 教授)と大阪教育大学運動生理学研究室(三村寛一 教授)は共同研究で開発された評価方法です。

トレーニングにビッグ3と言われるものがあります。

「ベンチプレス」大胸筋、上腕二頭筋 → 腕立て伏せが同じ効果

「スクワット」大腿四頭筋、大臀筋

「デッドリフト」脊柱起立筋、大臀筋、ハムストリングス(おうちでエクササイズ その6に収録)

代表的なエクササイズ3つです。

スクワットは脚筋力の指標となります。

健康で生きるためには、脚力強くしっかり歩き続けることが大切です 。

私の体操教室の生徒さんは80歳でも30回できる方がいらっしゃいます。

実年齢と体力年齢の差はトレーニング次第だと思い知らされます。

13.ストレッチ3種

体力測定お疲れ様でした。

ストレッチ3種類をご紹介します。

筋トレ後は必ず、ストレッチを行いましょう。

筋トレなど、使った筋肉は硬くなる性質があります。

椅子を使ったストレッチは テレワークの途中でも行いやすいストレッチなので、ぜひご利用ください。

この3種は腰痛予防にも 効果的です。

ストレッチは 15~60秒間心地よい伸張感を感じながら行いましょう。

ハムストリングス(太ももの裏)のストレッチ

背すじを伸ばし、体をくの字にしましょう。 足首は直角にして、つま先を上に向けましょう

ヒップ(梨状筋)のストレッチ

片側の足を反対の太ももにのせます。手で脚は押さず、上体を前屈しましょう。

太ももの前(大腿四頭筋)のストレッチ

椅子の後ろや壁を持って片側の足を後ろへあげます。

踵をヒップに近づけます。(膝関節が痛い場合は 膝の屈曲角度をゆるめましょう)

膝を後ろへ引いて持ちあげると、よりストレッチ感が増して効果的です。