東京新聞社説「自民の原発公約 「変節」は見過ごせない」(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013062102000151.html)、asahi.comの「2年やそこらで忘れてはならない/世論がなめられている」(http://astand.asahi.com/magazine/wrscience/2013061600003.html?ref=comtop_fbox_d2)、asahi.com「原発ゼロ議論の委員会廃止へ 経産省、審議会再編」(http://www.asahi.com/politics/update/0625/TKY201306250127.html)、gendai.net「復興予算 デタラメ流用1兆円超」(http://gendai.net/articles/view/syakai/143172)、asahi.com「原発と政治―未来にツケを回すのか」(http://www.asahi.com/paper/editorial.html?ref=com_top_pickup、6月29日)。

「電力会社は福島を犠牲にして生き残りを図っている」(金子勝さん)。そんなことを許す社会ってなんでしょう。そんなことをやっている自公政権って何? 自公の支持者や自公への投票者の方々に伺いたい。

自公への支持者・投票者の皆さん、「品格」「資質」です。

『●田中優子さん「誰の名前を書くのか、その人の品格が問われている」』

『●映画『放射線を浴びた『X年後』』:

「こんな巨大な事件が、・・・日本人としての資質が問われる」』

どこに入れるべきか分からない、投票するところがない、メンドクサイ、だから選挙に行かない? 自公に手を貸してはいけません。

『●「真っ当に憲法を考えている政党はどこだ?」

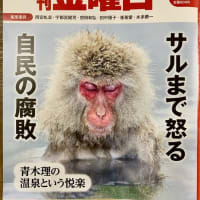

『週刊金曜日』(2013年6月21日、948号)について』

「矢崎泰久さん【発言2013】、「腰を抜かすほど驚いて、

「君の一票の棄権は、バカの一票が倍になることだ・・」

・・民主主義の大敵は投票に行かないことだ・・。

・・とにかく投票に行く。このことによってしか、

悪政は拒否できない・・棄権は危険だ!」」

================================================================================

【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013062102000151.html】

【社説】

自民の原発公約 「変節」は見過ごせない

2013年6月21日

自民党の参院選公約は、原発再稼働に大きく踏み出した。昨年の衆院選で公約した、原子力に依存しない経済・社会の確立も、すっぽり抜け落ち、ほごにされた。変節を見過ごすわけにはいかない。

参院選は七月四日公示、二十一日投票の予定だ。補欠選挙を除くと、昨年十二月の第二次安倍内閣発足後初の国政選挙。約半年間の安倍政権の中間評価が問われる。

有権者は昨年の衆院選で、公約を基に自民党に再び政権を委ねた。この公約は議員任期の四年間有効な有権者と自民党との契約だ。よほどの状況変化が生じたならまだしも、一方的に変えることは許されない。

自民党がきのう発表した参院選公約はどうか。見過ごせない点がいくつかある。まずは原発だ。

公約は再稼働を前提に「地元自治体の理解が得られるよう最大限努力する」と踏み込んだ。安倍内閣の成長戦略「日本再興戦略」に原発再稼働が盛り込まれたため、それに合わせたのだろう。

しかも、衆院選で公約した「原子力に依存しなくてもよい経済・社会構造の確立を目指す」との文言は全く抜け落ちている。

再生可能エネルギー導入に死力を尽くした上での方針転換ならまだしも、舌の根も乾かぬうちに原発依存に転換するのは有権者を裏切る行為だ。二〇〇九年衆院選マニフェスト違反の消費税増税を強行した民主党とどこが違うのか。

「原発事故で死者が出ている状況ではない」として原発再稼働に踏み込んだ高市早苗政調会長に、脱原発を掲げる自民党福島県連が抗議するのも当然である。

米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の返還問題も同じ構図だ。

党本部は公約に名護市辺野古への「県内」移設推進を明記したが、基地負担の抜本的軽減を求める地元沖縄県連は「県外」移設を地域公約に盛り込む方針だという。

党本部はなぜ地域の事情や思いを十分くんで公約に反映しようとしないのか。それとも「二枚舌」で構わないと考えているのか。

今年に入り静岡県や名古屋、さいたま両市など主要首長選で自民党推薦候補が相次いで敗れた。安倍内閣の支持率は依然高いが、地域と向き合わない姿勢が、これまで自民党の強みとされていた地方での支持離れにつながっているのではないか。

選挙のときには甘言を弄(ろう)し、政権に就いてしまえば、あとはやりたい放題が続くのなら、有権者の政治不信は高まるばかりである。

================================================================================

================================================================================

【http://astand.asahi.com/magazine/wrscience/2013061600003.html?ref=comtop_fbox_d2】

2年やそこらで忘れてはならない/世論がなめられている

2013年06月17日

竹内敬二

2年前の3・11直後、福島第一原発の1号機と3号機の建屋が水素爆発を起こした。分厚い鉄筋コンクリート製の壁が粉々に壊れ、高く上空に吹き上がる様を見て、私は二つのことを思った。一つは「建屋の内側にある格納容器は大丈夫だろうか?壊れていれば、どんな大規模汚染が起きるのか想像もできない」ということ。もう一つは、「爆発の映像は日本の原発を終わりに向かわせるだろう」だった。

しかし、参院選を控えた今の日本の状況はどうだろう。「原発を減らす」という明確な目標がないまま、再稼働を急ぐ声ばかりが大きくなっている。子ども被災者らの支援を担当する復興庁の官僚がツイッターで暴言を吐いていたが、暴言の内容よりも、そこから読み取れる「まあ復興もこの程度やっておけばいい」というへらへらした雰囲気が絶望的だ。

今、日本の社会は試され、岐路に立っているのだと思う。3・11後に盛り上がった「原発を減らせ」あるいは「脱原発」の世論がなめられ、無視されるのか、あるいは、世論を政策に反映させるところまで押し込むのか、という岐路である。原発事故を2年やそこらで忘れてはならない。

3・11は日本の原発・エネルギーの問題点をあぶり出した。それは3点に要約できる。

1)原子力への過度の依存。

2)電力制度改革が遅れている(発送電分離など電力の自由化が必要)。

3)自然エネルギーが極端に少ない。

民主党政権は、短い期間だったが、これらの点について、それなりにまじめに議論した。とくに1)については、「将来の原子力発電の依存度をどの程度にするか」という命題をたてて、国民的議論を提起した。意見聴取会や討論型世論調査を行った結果、「2030年にゼロ%」という意見が多かったため、2012年9月14日に出した「革新的エネルギー・環境戦略」で、少し緩和して「2030年代の原発ゼロをめざす」を打ち出すに至った。原発依存を続けていた戦後のエネルギー政策を180度転換する衝撃的な方針転換だった。

しかし、自民党に政権が移った瞬間、この政策は無視される。安倍政権は「原発ゼロに向かう」政策を白紙に戻す、と全面否定し、早期の再稼働をめざしている。

ここまでは、政権交代による方針変更といえるが、驚くのは、このほどまとまった「エネルギー白書2012年度版」に、民主党の「30年代全発ゼロ方針」のことを書いていないことだ(6月14日朝日新聞夕刊)。12年の国民的議論では「原発ゼロをめざす」への支持が最も多かった事実も載せていない。3・11後、日本で盛り上がった「脱原発」の動きをほぼ消し去っている。

いくら民主党時代のことだといっても、「革新的エネルギー・環境戦略」は2012年に政府が出した正式なエネルギー政策である。「なかったこと」にして歴史から消すのは国民をなめている。

では、多くの国民はいま何を思っているのか。3・11の後、いくらか揺れながらも原発への依存を減らしたいという点でははっきりしているのではないか。朝日新聞の世論調査(6月11日朝刊)によれば、「成長戦略に原子力発電の利用」という安倍政権の方針について「反対」が59%だった。(賛成27%、その他・わからない14%)。「停止中の原発の再稼働」についても反対58%、賛成28%だった。

今の政権の特徴は、多くの国民が賛成する「原発を減らす」という改善的政策を提示することなく、「脱原発は不可能だ」というだけで、「原発をどれくらい減らすべきか」という議論を提起しないことだ。時間が過ぎる中で、原発反対の世論もまた多少息切れしつつある。確かに世論を政策にのせる(脱原発を本気で掲げる)大きな政党がいない社会での運動継続は苦しい。継続という点では、我々メディアも得意ではない。

しかしながら、とにかく現状をみれば、まだ「3・11を乗り越えて前に進む」というような段階にはないことは確かだ。事故の後始末はまったく進んでいない。3基の原発の同時炉心溶融という前代未聞の過酷事故が起きたわけだが、まだ、炉心の核燃料がどんな風に溶けて、どんな状態になっているのかさえ分かっていない。たまり続ける汚染水をどうするかに右往左往しているだけだ。

被災者の賠償も遅れている。現場では加害者の東電が被災者に強い態度で交渉に臨み、被災者が低い額で泣き寝入りする構図になっている。とりわけ困っているのが、住宅の再建だ。放射能汚染地域に残してきた家の補償費が安く、新しい家がまったく買えないのである。

最近では、原発に近い病院からの救出が遅れ、死亡した患者4人の遺族が、東電に損害賠償を求める訴訟も起こしている。遺族の一人は「お金の問題ではない。父が死亡した理由を裁判で明らかにし、東電に謝罪して欲しい」と述べている。事故の原因解明も廃炉対策も、被災者への賠償も全く進んでいない。

現在、原発の再稼働がストップしているのは、原子力規制委員会(田中俊一委員長)の厳しい姿勢だ。電力業界や原子力ロビーからの独立性は、以前の保安院や原子力安全委員会とは全く異なり、3・11がかろうじて生み出した「前向きな存在」ともいえる。しかし、時間の経過とともに、原発の再稼働がままならない電力業界や地元自治体はいらいらを増し、過酷事故対策の不十分さをタナにあげ、規制委員会に圧力をかけている。

今回の事故の発生を許し、被害を広げた一因は、長時間の停電や炉心溶融などの「過酷事故」が「日本では起きない」として、その準備をしていないことだった。米国などは近年「B5b」という過酷事故対策を整備したが、日本は米国からその概略を教えてもらいながら、「よく意味がわからない」という情けない理由と、「日本では必要ないだろう」といういつもの無責任な論理で無視してきた。これをやっていれば、少なくとも使用済み燃料プールの冷却切れなどにはきちんと対処できたと言われている。今回の事故の裏には規制当局の大失態があったのである。

新たにできた規制委員会は規制基準を厳しくし、これから原発を一基ずつチェックしていく。地元自治体には過酷事故が起きた場合の地域防災計画の作成を求めている。

この防災計画が問題だ。過酷事故が起きた場合を考えると、机上の計画でさえなかなかできないのである。

・・・・・・・・・。

================================================================================

================================================================================

【http://www.asahi.com/politics/update/0625/TKY201306250127.html】

2013年6月25日14時40分

原発ゼロ議論の委員会廃止へ 経産省、審議会再編

茂木敏充経済産業相は25日、経産省所管の審議会を再編すると発表した。194ある分科会や小委員会などを105に減らす。総合資源エネルギー調査会の下部組織で、民主党政権下で「原発ゼロ」の是非を議論した基本問題委員会も廃止する。安倍政権が進める原発ゼロ政策の見直しを象徴している。

基本問題委は東京電力福島第一原発事故後、政府のエネルギー基本計画の見直しを議論する新組織として2011年10月に発足し、委員の3分の1を脱原発派が占めた。その後、民主党政権は「2030年代原発ゼロ」を打ち出すが、基本問題委が基本計画をとりまとめる前に政権交代した。

自民党政権は、上位部会の総合資源エネルギー調査会総合部会(基本政策分科会に名称変更)で基本計画を見直すことを決め、それ以降、基本問題委は開かれていなかった。

================================================================================

================================================================================

【http://gendai.net/articles/view/syakai/143172】

復興予算 デタラメ流用1兆円超

2013年6月29日掲載

これを許していいのか お人好しの国民

<大震災復興のためと称して増税された所得税、住民税が官僚とヤクザに山分けされている>

復興予算の流用がまた発覚した。今度は電力会社の優遇策に消えていた。28日付の朝日新聞がスッパ抜いたもので、原発停止による負担増の穴埋め策として、約100億円の復興予算を「基金」にプール。電力会社が原発の代わりに火力発電所を稼働させる際、基金が新たな借り入れの利子分を肩代わりしていた。

被災者を救うはずの税金を被災地をズタズタにした電力会社のために流用するとは、デタラメの極み。原発事故の避難住民だけじゃなく、全国の納税者もこれを許していたらダメだ。

復興予算の大半は臨時増税で賄われる。今年1月から25年間もの長い間、所得税に税額の2.1%分が上乗せされ、さらに来年6月から10年間は住民税にも年1000円が加えられる。震災復興のためと称して搾取されたカネを、こんな使い方をされたら腹の虫が治まらない。

だいたい、政府は昨年秋に復興予算を「被災地以外では使わない」と決めたばかりだ。自民党も野党時代には、沖縄の国道整備や反捕鯨団体の対策費などへの流用を批判していた。

政権交代後に安倍政権は「5年で19兆円」という復興予算の枠を取り払って24兆円まで拡大。根本復興相は「厳しく精査を行っている」と語ったが、その後も新たな流用はゾロゾロ。復興予算のうち実に1兆1570億円が天下り法人や自治体が管理する「基金」に配られ、被災地以外で野放図に使われていた。

「特にヒドイのが、被災地以外の38都道府県の基金に渡った

『震災等緊急雇用対応事業』です。被災地向けの『緊急雇用』のはずが、

雇われた被災者は全体の3%。仕事の中身もゆるキャラやご当地アイドルの

PR活動に、ウミガメを数える監視など、復興と無縁のものばかり。

こんなインチキ事業に約1085億円の復興予算が使われたのです」

(野党関係者)

安倍政権はこの問題で5月に参院決算委から警告決議を突きつけられた。慌てて基金を運営する自治体や公益法人に、予算の執行停止と国庫への返還を指示したが、すでに手遅れ。大半はすっかり使い切られ、わずかに残った金も「業者と契約済み」などと返還を渋られた。

結局、戻ったのは1000億円ちょっとで、1兆円を超える復興予算がウヤムヤに消えてしまった。

「なぜ流用がまかり通るのか。実態を明るみに出し、原因を徹底究明するのが

納税者への務めです。なのに安倍政権は今も流用実態にフタをし、

ロクに調査も指示していません。これでは流用を後押しするようなもの。

ただでさえ、基金に税金をプールされると、毎年の決算を免れ、

チェックが届きにくい。今後もひそかに流用される恐れは強いのです。

ここまでチェックが甘いと、目ざとい連中がかぎつけ、基金に巣くいかねません。

過去にも暴力団が基金を資金源として悪用した事件は多数あります」

(流用問題を追及するジャーナリストの福場ひとみ氏)

被災地のための血税を官僚とヤクザが山分けなんて冗談じゃない。安倍は福島で参院選の第一声に臨む意向だが、「どのツラ下げて」と思えてくる。

================================================================================

================================================================================

【http://www.asahi.com/paper/editorial.html?ref=com_top_pickup、6月29日】

2013年6月29日(土)付

原発と政治―未来にツケを回すのか

あの日。地震と津波の脅威にがく然としていた私たちに追いうちをかけたのが、「福島第一原発で全電源を喪失」「原子炉の冷却不能」というニュースだった。

爆発で原子炉建屋が吹き飛ばされる映像を目にして、背筋が凍った。

そのことを、よもや忘れたわけではあるまい。

安倍政権の原発政策である。

自民党は参院選の公約で、原発の再稼働について地元の理解を得ることが「国の責任」と明記した。

「安全性が確認された原発は動かす」が、安倍政権の基本方針だ。首相は国会閉会後の記者会見で「原子力規制委員会の基準を満たさない限り再稼働しない」と言い回しを変えたが、規制委さえクリアすれば、原発というシステムには問題ないという認識のようだ。

折しも7月8日に、新しい規制基準が施行され、既存の原発が新基準に適合しているかどうかの審査が始まる。

確かに、新基準はさまざまな点で改善はされている。

旧来は規制当局が電力会社に取り込まれ、電力側が基準づくりや審査を都合よく誘導していた面があった。

新基準は、活断層を厳しく吟味するほか、地震・津波対策やケーブルの不燃化、電源・冷却手段の多重化、中央制御室のバックアップ施設などを求める。

今後も新たな基準を設けた場合、既存原発に例外なく適用することになったのは前進だ。過酷事故が起きることを前提に対策を求めた点も評価する。

しかし、新しい基準への適合は「安全宣言」ではない。規制委が、「安全基準」から「規制基準」へ名称を変えたのも、そのためだ。安倍政権はそこから目をそらしている。

なにより、福島の事故があぶり出したのは、安全対策の不備だけではない。

たとえば、原発から出る危険なゴミの問題である。

使用済み核燃料や廃炉で生じる高レベルの放射性廃棄物をどこにどうやって処分するか、まったく手つかずのままだ。当座の保管場所さえ確保できていないのが現状である。

安倍政権は発足当初から、使用済み核燃料を再処理して利用する核燃料サイクル事業の継続を表明した。6月の日仏首脳会談でも、両国が協力して推進していく姿勢を強調した。

しかし、計画の主役だった高速増殖炉は失敗続きで見通しがつかない。使用済み燃料から取り出したプルトニウムとウランを混ぜたMOX燃料を商業炉で使うプルサーマル発電に頼るしかないが、これまでに取り出したプルトニウムを消化しきるのも難しい。

ましてや、青森県六ケ所村の再処理工場を動かせば、プルトニウムをさらに増やすことになり、核不拡散を定めた国際公約に違反する。

こうした負の側面に目をつぶり、課題を先送りするような原発回帰は「政治の無責任」としかいいようがない。

原発というシステム全体の見直しを怠るなかでの再稼働は、矛盾を拡大させるだけだ。

規制委の審査も、リスクの高い原発をふるい落とす仕分け作業と位置づけるべきである。「NO」とされた原発は、政府がすみやかに廃炉措置へと導く手立てを講ずる。

基準への適応が認められた原発も、再稼働するには「本当に必要か」という需給と経済面からの検討が欠かせない。

事故当時に比べると、節電意識や省エネ投資が進み、少なくとも需給面では乗り切れる情勢になった。

あとは、原発が動かないことによる電気料金の値上げがどの程度、生活や経済活動の重荷になっているかという問題だ。

負担感は人や立場によって異なるだろう。議論には根拠のあるデータが欠かせない。

民主党政権時代に試行したコスト等検証委員会や需給検証委員会のような枠組みをつくり、国民に公開された場で合意を形成しなければならない。

その際、火力発電の燃料代の増加といった目先の負担や損失だけでなく、放射性廃棄物の処理費用や事故が起きた場合の賠償など中長期に生じうるコストも総合して考える必要がある。 未来世代に確実にツケが回る問題に手を打つことこそ、政治の仕事である。

原発と政治―「地元」をとらえ直そう

原発が事故を起こせば、極めて広範囲に打撃を与える。

この最低限の教訓さえ、まだきちんと生かされていない。

国は福島の事故後、防災対策を準備する「重点区域」を、原発の8~10キロ圏から30キロ圏に広げた。対象の自治体は45市町村から135市町村に増えた。

原発を再稼働するなら、これら「地元自治体」から同意を得るのが不可欠だろう。

実際、関係する自治体は電力会社に、再稼働時は同意を条件とする立地自治体並みの協定を結ぶよう求め始めている。

だが、交渉は難航している。関西電力が早期の再稼働をめざす福井県の高浜原発では、30キロ圏内に入る京都府や滋賀県の自治体が関電と交渉中だが、関電は認めようとしない。

立地自治体の側にも、被害地域を広く想定する国の方針に反発する動きがある。

福井県は全国最多の14基の原発が集中立地し、大きな災害が起きれば原発が相次いで事故を起こす心配がある。

ところが、県は「国の避難基準があいまい」などとして、隣接する他府県の自治体との交渉を後回しにし、避難先を県内に限る計画をつくった。

その結果、美浜原発の過酷事故を想定した6月の避難訓練では、美浜町民は原発から遠ざかる滋賀県ではなく、県の計画に従い、大飯原発のある県内のおおい町へ逃げた。これが、住民の安全を第一に考えた対応だと言えるだろうか。

背景には、原発事業者と立地自治体との特別な関係がある。事業者は自治体に寄付金や雇用の場を提供し、自治体は危険な原発を受け入れる。

「地元」が広がれば、事業者にとっては再稼働のハードルが上がり、立地自治体もこれまで通りの見返りが得られる保証はない。事故の現実を目の当たりにしてもなお、双方に、そんな思惑が見え隠れする。

こんないびつな関係を続けることは、もう許されない。

事業者は30キロ圏内の自治体と協定を結び、監視の目を二重三重にする。自治体は広域で協力し、発言力を強める。そして万一の際の避難計画をつくる。

もたれあいでなく、住民の安全を第一に、緊張感のある関係を築かねばならない。

しかも、これからは新しい規制基準のもと、再稼働できない原発も出てくる。

国策に協力してきた自治体にとっては厳しい事態ではある。原発への依存から方向転換するのは容易ではない。

ただ、福井県も「エネルギー供給源の多角化」を掲げ、液化天然ガス(LNG)の受け入れ基地の誘致に動き出すなど、脱原発依存に向けた試みが垣間見える。

安倍政権は、再稼働への理解に努力するのではなく、新たな自立への支援にこそ、力を入れていくべきだ。

================================================================================

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます