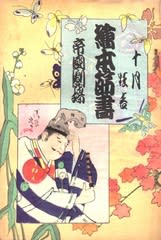

表紙には、「十月狂言 絵本筋書 帝国劇場」とあり、「明治四十四年 〔一九一一年〕 十月一日発行」とある。22.2センチ。

〔写真〕

・上段右から:小林延子、花岡蝶子、東日出子、音羽かね子、小原小春

・中段右から:村瀬蔦子、月岡静枝、水野早苗

・下段右から:福原花子、橘富美子、松本愛子、木村重子、泉亀代子、宇治龍子

謹啓 各位倍御清穆奉賀候陳者当劇場事夙に時代の要求に鑑み附属技芸学校なるものを越し専ら女優の養成に相勉め既に第一期十一名は昨年秋期を以て業を卒へ当劇場開場後は殆ど興行毎に出場御高覧を忝ふべし居候処今回第二期十四名も所定の課程を卒へ候につき第一期卒業生同様今後は当劇場専属女優として出勤為致候間同様御贔屓御引立奉願上候在校中履修の課程の重なるものは新旧演劇を初め和洋踏舞及音曲等一般俳優に必要なる課目に候へども各人天與の才能により自ら其得意とする処を異にせる様被存候此等は今後の舞台に於て末永く御叱正御高庇を垂れ賜はん事を併せて奉希上候 敬具

十月吉日 帝国劇場

佐藤紅作

第一新派劇『姊と妹』二幕

近松門左衛門原作

岡本綺堂脚色

第二時代劇『世継曾我』壹幕

松居松葉作歌

エツチ、ウヱルクマイステル作曲

第三歌劇『胡蝶の舞』

駿河町人作

第四喜劇『結婚反対俱楽部』一幕

第五西洋舞踏ムーンライトドリーム

右田寅彦作

第六所作事『鎌倉武士』一幕

振附 藤間勘右衛門

第三

一 雄蝶 藤間房子

一 雌蝶 音羽かね子

一 兒蝶 田中勝代

一 同 佐藤千枝子

一 同 白井壽美代

一 同 泉亀亀代子

一 同 花岡蝶子

一 同 小原小春

一 同 月岡静枝

一 同 村瀬蔦子

一 同 宇治龍子

一 同 橘富美子

一 同 松本愛子

一 同 福原花子

一 同 小林延子

一 同 東日出子

一 同 木村重子

一 同 水野早苗

一 春の女神 柴田環

松居松葉作歌

エツチ、ウエルクマイステル作曲

第三歌劇 『胡蝶の舞』

オーケストラにていと静かなる夜の曲を奏する事数分やがて鳶 とび 色の幕徐 おもむろ に上ると舞台は夜気深く鎖 とざ し唯空なる暁 あけ の明星のみ来可き曙 あかつき の色を示す既にして神々しき音楽と共に舞台の中央に一道の白光を放つて白衣の女神現はる女神は『白羊宮を出でし日の神、金牛 こんぎう 赫奕 かくやく 之を迎へぬ、影暗き冬は雪解けて、世はいまし我が占領 もの なり、蝶よゝなど我に来らぬ』と歌ひつゝ姿いつしか消失 きえう すれば此 この 声に驚き二つの蝶は思はず夢覚め雄蝶『夢の裡 うち に、春を通ひて、目覚むれば、世は春なり』雌蝶『貴 う としや、春の女神、光と平和を、我等に與ふ、いざ此君の為にうからやからを、集めて、其榮を讃へん』と眠れる兒蝶を呼起せば急促なる音楽に伴 つ れて幾十の蝶兒 ちょうじ の群紅黄紫白様々なる冀 つばさ を附け八方より現はれ旋律に伴れ踊り舞ひ女神の榮を壽 ことば ぎ一部は上手に一部は下手に踊り去る雄蝶雌蝶は之を見送り雄蝶『我等もかつては、彼等が如くに、活気に充ち、生命に満てり』雌蝶『雙 ふたつ の翼も、わなゝく計 ばか り、若き心、裡に燃えたり』雄蝶『あゝ楽しかりし思ひ出よ』雌蝶『若き血は我に返りぬ』合唱『諸共 もろとも に、昔の春に遊ばん』と互ひに若き心になりて華やかなる音楽に伴れ楽しげに舞ひ狂ふ須臾 しばらく にして風雨驀然 ばくぜん として殺到し歓楽の夢忽 たちま ち破れ雙蝶終に卒倒し舞台は一旦暗く後又元の明るさに返り満目の紅は青葉となり先に女神の立ち居たる所には女神とエンゼルの如き姿したる雄蝶雌蝶は三位一体の如く立つ兒蝶 こちょう 所々より入り来り父母の変れる姿を驚き見相 みあひ 擁して叫ぶ女神之を諭 さと し『若き蝶よ汝が父母は我伴 ともなひ て永久 とこしえ の園花絶えぬ里に赴く、嵐吹く此世にはものゝ命皆定めあり、汝 なれ も亦一年 ひととせ の後我伴ひて永久の国に行かん、其時の到らん迄父と母との後を忍びて自然の美をば飽かず楽しめ、若き蝶よさらば』雄蝶『我が子等さらば』兒蝶一同『さらば、さらば、父よ母よ、春の女神よ』兒蝶の群雙の翼を張り別 わかれ を惜しみ女神と雄蝶と雌蝶とは赫灼 かくしゃく たる光明の裡に次第に昇天して去る幕。

〔下の写真は、「帝国劇場 (胡蝶の舞)」とある絵葉書のもの〕

この『絵本筋書』の見返しには、次の広告がある。

歌劇 胡蝶の舞 歌詞

一部金五銭

今回帝国劇場に演ずる歌劇 オペラ は我邦に破天荒の試みなり、天来の美声珠を転がす柴田環女史中心となり帝国劇場独得の新女優に依りて唱舞さる歌詞は松居松葉先生の作にして艶麗の辞句新陳楽しく交替して旺盛なる青春の気今や天地に横溢するの情を賦す近来の傑作なり歌の意を詳らかにして舞台の楽声と演舞とに対せらるれば其味は一層に深からん一本を召させ給へ御帰宅の後には長く御観劇の好記念たらん。

また、同四十四年十月十五日発行の『グラヒツク』 第三巻 第二十一号に、「帝国劇場のオペラ処女演と女優劇 Opera and Drama at the Imperial Theatre、Oct.1-25」があり、帝劇十月興行が写真と共に紹介されている。

少からぬ資本を擁して建築は東洋第一と称せられ、実業界嘖々 さくさく の名のある敏腕家が経営の任に当るといふも、情実纏綿 てんめん 特殊の社会を形造れる劇界に、名優凋落の今日、成効如何あらんかと世人より危ぶまれたる帝国劇場も、旧慣を打破して専ら観覧者の便を計り、時代の帰向 きかう に鑑みて出し物の選択配合に苦心し経営宜しきを得たる為め初興行以来常に成効しつゝあるは誠に喜ばしき事なり、十月興行は日本に初めてといふオペラの呼び物ある上世話、時代、喜劇、所作と品数沢山の献立てに女優の使ひ分け皆な夫 そ れ旨味ありて、下戸も舌鼓を打ち、初晩以来非常の景気とは大に芽出度し、オペラは所謂女演なり環女史の独唱は何時 いつも ながら振へり、批評家は忌憚なく充分の注文を出 いだ すべし、演者は之を体して大 おほい に研鑽すべし、吾人は其等の結果今後よりも稍 や や複雑なる趣あるオペラの開演せられん日を待つなり。

写真は、「雌蝶 音羽兼子、春の女神 柴田環女史、雄蝶 藤間房子」3枚と「歌劇 「胡蝶の舞」Opera “Butterfly Dance”1枚である。

なお、下の写真は、大正三年 〔一九一四年〕 一月一日発行の 『淑女画報』 第三巻 第壹號 の口絵にあるもの。

カフエー茶話のヒロイン

〔上の右半分〕 帝劇技芸員。上、田中勝代。二段右、河村菊枝。同左、東日出子。中央、初瀬浪子。四段右、鈴木徳子。同左、佐藤濱子。下、音羽かね子。

〔上の左半分〕 帝劇技芸員。上、藤間房子。二段右、水野早苗。同左、小林延子。中央、森律子。四段右、小原小春。同左、村田かく子。下、宇治龍子。

上左:帝国劇場座付女優 (田中勝代) 上右:帝国劇場座付女優 (森律子)

上の2枚は、いずれも銀座上方屋製の絵葉書のものである。

〔写真〕

・上段右から:小林延子、花岡蝶子、東日出子、音羽かね子、小原小春

・中段右から:村瀬蔦子、月岡静枝、水野早苗

・下段右から:福原花子、橘富美子、松本愛子、木村重子、泉亀代子、宇治龍子

謹啓 各位倍御清穆奉賀候陳者当劇場事夙に時代の要求に鑑み附属技芸学校なるものを越し専ら女優の養成に相勉め既に第一期十一名は昨年秋期を以て業を卒へ当劇場開場後は殆ど興行毎に出場御高覧を忝ふべし居候処今回第二期十四名も所定の課程を卒へ候につき第一期卒業生同様今後は当劇場専属女優として出勤為致候間同様御贔屓御引立奉願上候在校中履修の課程の重なるものは新旧演劇を初め和洋踏舞及音曲等一般俳優に必要なる課目に候へども各人天與の才能により自ら其得意とする処を異にせる様被存候此等は今後の舞台に於て末永く御叱正御高庇を垂れ賜はん事を併せて奉希上候 敬具

十月吉日 帝国劇場

佐藤紅作

第一新派劇『姊と妹』二幕

近松門左衛門原作

岡本綺堂脚色

第二時代劇『世継曾我』壹幕

松居松葉作歌

エツチ、ウヱルクマイステル作曲

第三歌劇『胡蝶の舞』

駿河町人作

第四喜劇『結婚反対俱楽部』一幕

第五西洋舞踏ムーンライトドリーム

右田寅彦作

第六所作事『鎌倉武士』一幕

振附 藤間勘右衛門

第三

一 雄蝶 藤間房子

一 雌蝶 音羽かね子

一 兒蝶 田中勝代

一 同 佐藤千枝子

一 同 白井壽美代

一 同 泉亀亀代子

一 同 花岡蝶子

一 同 小原小春

一 同 月岡静枝

一 同 村瀬蔦子

一 同 宇治龍子

一 同 橘富美子

一 同 松本愛子

一 同 福原花子

一 同 小林延子

一 同 東日出子

一 同 木村重子

一 同 水野早苗

一 春の女神 柴田環

松居松葉作歌

エツチ、ウエルクマイステル作曲

第三歌劇 『胡蝶の舞』

オーケストラにていと静かなる夜の曲を奏する事数分やがて鳶 とび 色の幕徐 おもむろ に上ると舞台は夜気深く鎖 とざ し唯空なる暁 あけ の明星のみ来可き曙 あかつき の色を示す既にして神々しき音楽と共に舞台の中央に一道の白光を放つて白衣の女神現はる女神は『白羊宮を出でし日の神、金牛 こんぎう 赫奕 かくやく 之を迎へぬ、影暗き冬は雪解けて、世はいまし我が占領 もの なり、蝶よゝなど我に来らぬ』と歌ひつゝ姿いつしか消失 きえう すれば此 この 声に驚き二つの蝶は思はず夢覚め雄蝶『夢の裡 うち に、春を通ひて、目覚むれば、世は春なり』雌蝶『貴 う としや、春の女神、光と平和を、我等に與ふ、いざ此君の為にうからやからを、集めて、其榮を讃へん』と眠れる兒蝶を呼起せば急促なる音楽に伴 つ れて幾十の蝶兒 ちょうじ の群紅黄紫白様々なる冀 つばさ を附け八方より現はれ旋律に伴れ踊り舞ひ女神の榮を壽 ことば ぎ一部は上手に一部は下手に踊り去る雄蝶雌蝶は之を見送り雄蝶『我等もかつては、彼等が如くに、活気に充ち、生命に満てり』雌蝶『雙 ふたつ の翼も、わなゝく計 ばか り、若き心、裡に燃えたり』雄蝶『あゝ楽しかりし思ひ出よ』雌蝶『若き血は我に返りぬ』合唱『諸共 もろとも に、昔の春に遊ばん』と互ひに若き心になりて華やかなる音楽に伴れ楽しげに舞ひ狂ふ須臾 しばらく にして風雨驀然 ばくぜん として殺到し歓楽の夢忽 たちま ち破れ雙蝶終に卒倒し舞台は一旦暗く後又元の明るさに返り満目の紅は青葉となり先に女神の立ち居たる所には女神とエンゼルの如き姿したる雄蝶雌蝶は三位一体の如く立つ兒蝶 こちょう 所々より入り来り父母の変れる姿を驚き見相 みあひ 擁して叫ぶ女神之を諭 さと し『若き蝶よ汝が父母は我伴 ともなひ て永久 とこしえ の園花絶えぬ里に赴く、嵐吹く此世にはものゝ命皆定めあり、汝 なれ も亦一年 ひととせ の後我伴ひて永久の国に行かん、其時の到らん迄父と母との後を忍びて自然の美をば飽かず楽しめ、若き蝶よさらば』雄蝶『我が子等さらば』兒蝶一同『さらば、さらば、父よ母よ、春の女神よ』兒蝶の群雙の翼を張り別 わかれ を惜しみ女神と雄蝶と雌蝶とは赫灼 かくしゃく たる光明の裡に次第に昇天して去る幕。

〔下の写真は、「帝国劇場 (胡蝶の舞)」とある絵葉書のもの〕

この『絵本筋書』の見返しには、次の広告がある。

歌劇 胡蝶の舞 歌詞

一部金五銭

今回帝国劇場に演ずる歌劇 オペラ は我邦に破天荒の試みなり、天来の美声珠を転がす柴田環女史中心となり帝国劇場独得の新女優に依りて唱舞さる歌詞は松居松葉先生の作にして艶麗の辞句新陳楽しく交替して旺盛なる青春の気今や天地に横溢するの情を賦す近来の傑作なり歌の意を詳らかにして舞台の楽声と演舞とに対せらるれば其味は一層に深からん一本を召させ給へ御帰宅の後には長く御観劇の好記念たらん。

また、同四十四年十月十五日発行の『グラヒツク』 第三巻 第二十一号に、「帝国劇場のオペラ処女演と女優劇 Opera and Drama at the Imperial Theatre、Oct.1-25」があり、帝劇十月興行が写真と共に紹介されている。

少からぬ資本を擁して建築は東洋第一と称せられ、実業界嘖々 さくさく の名のある敏腕家が経営の任に当るといふも、情実纏綿 てんめん 特殊の社会を形造れる劇界に、名優凋落の今日、成効如何あらんかと世人より危ぶまれたる帝国劇場も、旧慣を打破して専ら観覧者の便を計り、時代の帰向 きかう に鑑みて出し物の選択配合に苦心し経営宜しきを得たる為め初興行以来常に成効しつゝあるは誠に喜ばしき事なり、十月興行は日本に初めてといふオペラの呼び物ある上世話、時代、喜劇、所作と品数沢山の献立てに女優の使ひ分け皆な夫 そ れ旨味ありて、下戸も舌鼓を打ち、初晩以来非常の景気とは大に芽出度し、オペラは所謂女演なり環女史の独唱は何時 いつも ながら振へり、批評家は忌憚なく充分の注文を出 いだ すべし、演者は之を体して大 おほい に研鑽すべし、吾人は其等の結果今後よりも稍 や や複雑なる趣あるオペラの開演せられん日を待つなり。

写真は、「雌蝶 音羽兼子、春の女神 柴田環女史、雄蝶 藤間房子」3枚と「歌劇 「胡蝶の舞」Opera “Butterfly Dance”1枚である。

なお、下の写真は、大正三年 〔一九一四年〕 一月一日発行の 『淑女画報』 第三巻 第壹號 の口絵にあるもの。

カフエー茶話のヒロイン

〔上の右半分〕 帝劇技芸員。上、田中勝代。二段右、河村菊枝。同左、東日出子。中央、初瀬浪子。四段右、鈴木徳子。同左、佐藤濱子。下、音羽かね子。

〔上の左半分〕 帝劇技芸員。上、藤間房子。二段右、水野早苗。同左、小林延子。中央、森律子。四段右、小原小春。同左、村田かく子。下、宇治龍子。

上左:帝国劇場座付女優 (田中勝代) 上右:帝国劇場座付女優 (森律子)

上の2枚は、いずれも銀座上方屋製の絵葉書のものである。