京都水族館と万博記念公園に行ってきました。

駐車場の確保に時間と労力を使うのがもったいないので、滋賀県内の駅前に車を停めて、そこからは電車で移動しました。数年前に東京に行って以来使っていないSUICAをチャージしました。万博まで行けるんですねぇ。座席の窓に張られたシール「58%」って中途半端感が面白くて、後で見返すとどうでもいい写真を撮ってしまいました。

コカ・コーラとペプシ。日本では昔はやらなかったライバル会社間の比較広告ですが、今でも対抗社名をはっきりと出しているのはこれくらいかもしれませんね。それとなく匂わすのではなくハッキリ名指しでやっているのは。

特に日本ではコカ・コーラのシェアが高いので「最も売れている」を強調するコカ・コーラと「美味しいのはこっちだ」と対抗するペプシ。これを並べて広告を出すことでお互いの会社に興味を持ってもらえる。実は喧嘩していると言うよりも、「共に頑張ろうぜ」的な手法なのでしょうか。

さて、着きました。二代目黄金の顔も22年。

初代に比べて明らかに輝きが持続しています。1970年に開催した時は大阪万国博覧会閉会後は取り壊されるはずだったので、極端な話「半年持てばいい」はずのものが、万博規約をひるがえさせた「特例中の特例」として恒久保存ということになった太陽の塔。

22年過ぎて改修された後、また22年の時が流れ開催から44年目を迎えた今も圧倒的な存在感を放って輝き続けています。

どう表現していいのかは判りません。

ただ、とにかくすごいんです。とてつもなくすごいんです。

子供の時に見た、鳥肌の立つような感覚を今でも感じます。

以前抽選で当たって、太陽の塔の中に入ったことがあるのですが、また入ってみたいですね。

確か近々入れるようになるんだったと思うんですけど。

鳩になりたい。

22年前の改修には前面の赤いイナズマと背面の緑のコロナのタイルがなかなか調達できず、改修工事にかかれなかったと当時聞きました。タイルはイタリアのガラスモザイクタイルで出来ていて、22年前にはがして付け替えられましたが、その時はがされたタイルや黄金の顔で作られたメダル型の「ミニ黄金の顔」が販売されています。

今回は太陽の塔に会いに行くのと、タイル等々「太陽の塔の一部」を買いに行きました。

あ、太陽の塔を見ていると生命観を感ずるので「見に行く」のではなくて「会いに行く」と表現しています。

1970年の展示物の一部が資料館に展示されています。

今から44年前ですが、電気自動車、携帯電話、電動自転車など現在では珍しくないものですが、半世紀近く前に既に展示されていたわけです。44年後には当たり前になっているものを当時は未来の物として見ていたのです。

ここにもひとつありました。さすがに動いてはいませんでしたが当時既に電波時計もあったんです。

2年ほど前から、冬になると腕時計の形に沿って肌がかぶれるようになり、他の部分もかさかさになるようになったので医者に診てもらったら「金属アレルギー」になったらしいです。

ネットで調べたら「年をとるとなりやすくなる」らしいです。

生まれつきではありませんが、一旦なるとそのままのようなので10年以上使っていたステンレス製の腕時計をやめて、チタン製のに変えました。今まで使っていたのは電波時計ではなかったんですが、今回は電波時計にしました。

普段は福島からの電波を受信していますので、震災の時は電波が発信されなくなり、しばらくは使い物にならなかったそうですが、今は問題ないですよ。

大阪だと福岡から受信だったかな。

万博を後にして、京都に移動。

大阪モノレールと北急使って新大阪でJRに乗り換えるのが楽だったんですが、なんか新大阪で乗り換えるのが面倒だなぁと思って、南茨木から阪急で烏丸まで来てそこから歩いて見ました。ひとつ前の駅の方が近かったと後で判ったのでした。とりあえず京都タワーを目印に歩き始め、結構適当にこの辺りで曲がってみよーかなぁーって位の感覚で歩いてみたら40分もかかりました。普段歩かないから足ボーになりました。

いきなりこんな撮り方したもので京都水族館の雰囲気が何もわからん。

1mクラスの「おおさんしょううお」の山盛りです。

とりあえずメインがこれなんだということが判ります。

長さ46kmじゃなかったから訂正しました。

こんなこともありますよ。だって人間だもの。

オットセイの赤ちゃんが一歳になったということで、入館券も赤ちゃんの写真を使った特別バージョンなんですが、初めて来たので普段のがわからない。

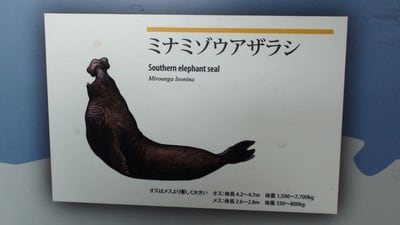

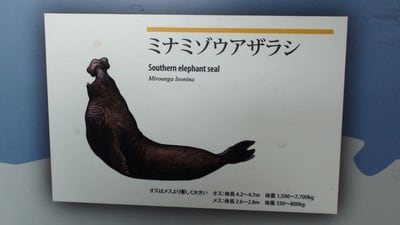

こっちは赤ちゃんじゃないです。「ほえてばかりいるぞう」君です。

ほぼ寝っぱなしでした。

お母さん。

まだまだ、「ほえてばかりいるぞう」君です。

世界中の鰭脚類生息域図のここだけ撮ってました。

全体を撮るのを忘れました。

カタカナで書いてあります。

ここは魚名判の中ではメインとして「ひらかな」表記されています。

その割には全体に水槽の位置は低くはありません。

元々は大人をメインに集客を考えた水族館のつくりだと思います。

ひらかな表記はカタカナよりも頭のなかで区切りがつきにくく判りにくいのですが、園児でも読める場合が多いと思われます。

設計は大人向け、表記は幼児にも判るように。

とてもチグハグな感じでした。生き物の名前はある程度判っていますから、適当にしか見ていないんですが、読みにくくて途中からは見なくなりました。

「ひょうもんおとめえい」だったかな。

ここは「けーぷぺんぎん」だらけです。

二見のあやめちゃんレベルの子は見当たりませんでした。

ぺんぎんコーナーを通り過ぎると大水槽の上部に出ます。

この子も上まで来てくれました。

2階の部分から見ると全体像が見えてきます。

ぼろかさごを上から覗き込んでみると、ボロボロ感が出ませんでした。

ちんあなごの尻尾が見られたよ。得した気分。

時々内容が変わるようですね。

イルカショーのステージの形は江の水似です。次の写真で判ります。

ショーの雰囲気は、「勉強させられている」気分になってしまいました。

私には須磨水のショーは子供っぽ過ぎ、京都水のショーは大人し過ぎです。

ショーの後、観覧席の一番上から撮って見ました。

右側に向くとJRが走り、東寺が見えます。

順路を戻り、入口のおおさんしょううおへ。

最初は、この下にいる、オオサンショウウオの名前がモミジかと思った。

もみじの木が植えてあるのでした。

私の住んでいる市内に水産試験場がありまして、そこに飼育下では城崎マリンワールドにいるものに次ぐ、日本で2番目に大きいオオサンショウウオが30年くらい飼育されています。

実際見に行ったことはないんですが、せっかくそのような大きな個体がいるのだから、いしかわ動物園辺りで展示してはどうだろうかという話が新聞に載りました。たしかに展示する場所もあるし、水産試験場まで見にくる人はほぼいないから良さそうな気はします。

どうなるかは判りませんが、水産試験場に要望が行っている訳でもないようですし、一度見てこようかと思ってはいます。

北海道や沖縄まで水族館を訪ねていく割りに、地元のものを見ていない。もったいない。

うーん。京都水族館はちょっとしっくり来なかったです。

あくまでも

私にはということですから「悪い」とか「つまらない」ではありませんよ。

帰る時に、あー楽しかった…の気分に浸れなかった。

次に行ったら感想は変わるかもしれませんけど。いつ行くだろう。