絵双六が大好きだ。

子供の頃の雑誌の付録でも随分遊んだ。

大人になってからは、幕末から明治大正昭和の絵双六を見る機会があると、いそいそと出かけた。

20年ほど前、江戸博でいい展覧会があり、喜んで図録を買った。

それから大好きな弥生美術館、野間記念館などでも双六を見る機会に恵まれてきた。

また、姫路の兵庫県立歴博には入江コレクションというスゴいのがあり、そこでもいい絵双六を見ている。

近年では昭和館がいい展覧会をしたが、残念ながら図録は抄録で、わたしが欲しいものが入っていなかった。

今回、新宿歴史博物館で絵双六ワンダーランド展が開催されている。

新宿歴博の企画展は無料である。正直な話いつも驚く。

それでこんな盛り沢山な楽しい内容の展示を見せてくれている。

ありがとう、新宿歴博。

・おもちゃ絵 遊戯のデザイン

明治の子供らの紙遊び。

明治座狂言文覚上人荒行之場 1896 浮世絵風の構成で、滝行をする文覚がいる。その滝のダイナミックさがいい。更にコンガラ童子の美貌も目に残る。

しん板魚釣組立画あそび 芳藤 立版古である。太鼓橋まで拵えてある。楽しそう。

月づくし面白双六 芳幾 上がりは「田舎源氏」の光氏。「かみ月」で猫のケンカ、「ぢゃれ月」も猫、「すい月」はタコ。地口のシャレが楽しい。

他に「さるづくし」もある。

千代紙、着せ替えに折り紙細工による替りものなどもある。江戸から地続きの明治の庶民の暮らし。まだまだ楽しかったろう。

・旅へのあこがれ 道中双六 名所双六

幕末の五十三次双六もある。やはり楽しい。

吉原の遊郭が取りはぐれた遊び代を代わりに取り立てる「始末屋」稼業を描いた石森章太郎(当時)「さんだらぼっち」で、幇間が何度も江戸ー京を往来したと旦那方に話すが、実は五十三次双六での事だったという笑い話がある。

実際のところ庶民が六海道を自由に往来するのは色々面倒だったようだ。

尤もいくらでも抜け道はあったから、行く奴は行ったのだが。

明治末から大正にかけて、川端龍子もいい童画を残している。

家族旅行名所双六 明治末の家族旅行。このころから家族で楽しく旅行、というのが増えていったのか。

挿絵や童画を身すぎ世すぎとして、かつて手を染めていたことを恥じるようなナニサマな画家もいたが、龍子は子供のための絵だからこそより丁寧に、と心がけたそうだ。

三越双六世界一周すごろく 1929 オーロラや白夜が描かれているのも壮大。ロッキー山脈もある。世界一周は夢の話だっただけに双六でわくわくした人も少なくなかったろう。

大日本大阪名所双六 1898 天保山から川口、松島ときて阿弥陀池、四ツ橋、天神橋、堂島、生玉神社、一心寺といったところがある。そして大阪にもあった「起雲閣」も。

こういうのは楽しい。今はない名所もあるので、それをみつけるのもいい。

京都みやげ・名勝道順双六 七条、稲荷、三十三間堂、大仏、八坂、動物園、インクライン…なんとなく楽しい。

温泉双六 宮尾しげを 明るいマンガを描く宮尾の絵なのでますます楽しげ。それにしても実にたくさんの温泉があるものだ。

貞任の湯、鍋島猫おどり、どぜうすくい、信玄の湯などなど。いいなーいいなー。

やっぱり名所双六は楽しい。

行く先々になにかしら憧れがある。

・少年のあこがれ 少年雑誌付録の世界

少年飛行双六 巌谷小波・案 岡野栄画 1912 どこか遠くに行くのに一人乗りの飛行機で向かう、というのはやっぱりかっこいいな。

宝島冒険双六、世界秘密大宝庫探検競争双六といったお宝さがしに敵が絡む双六、というのも人気だった。

少年小説もこうした冒険ジャンルが長いこと人気だったが、いつからか絶えてしまったなあ。

戦後には乱歩の「少年探偵団」絡みのものも出てきた。

「妖怪博士」「恐怖王」 物語仕立てで進んでゆく。

原作を知らなくても楽しめるようにできている。

「少年探偵団かるた」があった。こういうのは大好き。

「ひひひ…と不気味に笑う妖怪博士」「いつも活躍探偵団」「軽気球空へふわふわ二十面相」などなど。

火星国探検競争双六 樺島勝一 1927 樺島のリアルな方の絵で雷神と土星などが描かれている。

ダイヤモンド探検すごろく 1952 馬場のぼる ほのぼのとアフリカ探検。

やっぱり馬場のぼるの絵はなんだかのほほんとしている。

「冒険王」といった懐かしい雑誌もある。1954年には手塚が「豆大統領」を描いていたそうだ。

・女子のあこがれ 少女、婦人雑誌付録の世界

これがまたキラキラしていて楽しい。

龍宮土産 初夢双六 1926 川端龍子 「たつ子」の冒険。コラージュ。乙姫に会いにゆくと、壁には浦島の肖像画が掛けられている。そうか、乙姫は別れても浦島が好きだったんだ。だから爺にしたのかも。

友子の空想飛行双六 1919 川端龍子 これはとても好きな双六。龍子の描く美少女・友子の楽しい冒険。

「上がり」にはするめまである。

浮世絵風の絵を描いた宮川春汀の「子供風俗」シリーズも出ていた。

おりがみ、ままごと。明治の半ば。

夢二の「雪の夜の伝説」も並ぶ。これも特に好きな一枚。

周延、吟行、国周らの絵も紹介されていた。こういうのもとても楽しい。

銘仙のポスターもある。

・絵双六ワンダーランド さまざまな絵双六の世界

なんでもありの双六。双六に仮託して個人の夢や希望、当時の世間が求めるものなどを描いたとおぼしきものもある。

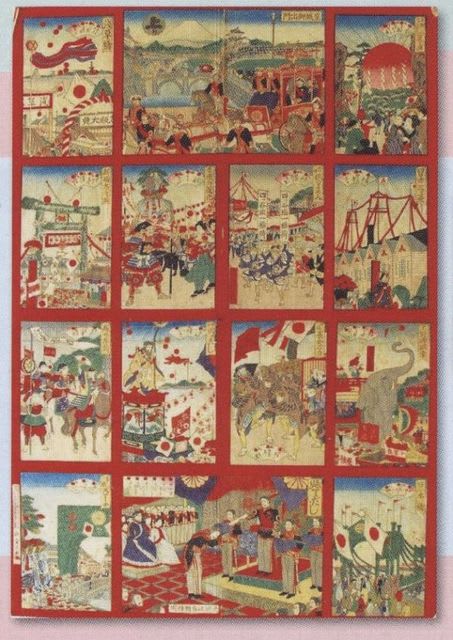

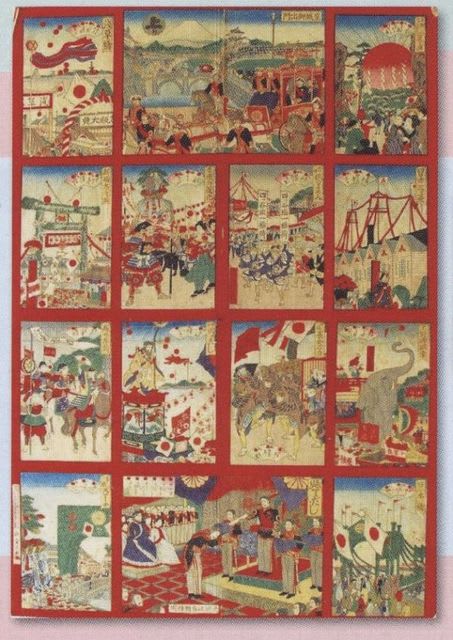

憲法発布祭典双六 1889 三代目国貞 なんでもあり。実際には庶民は「憲法発布」の意味がイマイチわかっておらず、「憲法法被」だと思っていたヒトも少なからずいたらしい。

でも、なんだかよくわからないがメデタイメデタイということで大いにお祭り騒ぎになったようである。

出世双六 1935 坂上田村麻呂、小野道風、春日局などの人々が双六に取り上げられている。

戦前のそろそろヤバイ時代になるとやたらと愛国、隣組と言ったものも出てくる。

他方、映画の黄金時代ということでスターをモチーフにしたものも多い。

メンコやトランプやかるたもある。

幻灯機、立版古、影絵なども今から見ると逆に新しくさえ見え、興味をひかれる。

国姓爺の紅流し

戦後になると野球双六、相撲かるたなどが出てくる。

正月のお楽しみだった双六。

大昔の正月の娯楽。なんでもある今よりも、こうしたおもちゃで楽しく過ごせた人々の方がずっと豊かだったかもしれない。

とても楽しい時間だった。

新宿歴博内部を経巡る冒険双六もある。

なかなか楽しそうだった。

なおこちらはこれまで挙げた主な絵双六展の感想

「紙のおもちゃ~すごろく・かるた~」まで

歴博でみたもの

双六でたどる戦中・戦後

弥生美術館の絵双六

子供の頃の雑誌の付録でも随分遊んだ。

大人になってからは、幕末から明治大正昭和の絵双六を見る機会があると、いそいそと出かけた。

20年ほど前、江戸博でいい展覧会があり、喜んで図録を買った。

それから大好きな弥生美術館、野間記念館などでも双六を見る機会に恵まれてきた。

また、姫路の兵庫県立歴博には入江コレクションというスゴいのがあり、そこでもいい絵双六を見ている。

近年では昭和館がいい展覧会をしたが、残念ながら図録は抄録で、わたしが欲しいものが入っていなかった。

今回、新宿歴史博物館で絵双六ワンダーランド展が開催されている。

新宿歴博の企画展は無料である。正直な話いつも驚く。

それでこんな盛り沢山な楽しい内容の展示を見せてくれている。

ありがとう、新宿歴博。

・おもちゃ絵 遊戯のデザイン

明治の子供らの紙遊び。

明治座狂言文覚上人荒行之場 1896 浮世絵風の構成で、滝行をする文覚がいる。その滝のダイナミックさがいい。更にコンガラ童子の美貌も目に残る。

しん板魚釣組立画あそび 芳藤 立版古である。太鼓橋まで拵えてある。楽しそう。

月づくし面白双六 芳幾 上がりは「田舎源氏」の光氏。「かみ月」で猫のケンカ、「ぢゃれ月」も猫、「すい月」はタコ。地口のシャレが楽しい。

他に「さるづくし」もある。

千代紙、着せ替えに折り紙細工による替りものなどもある。江戸から地続きの明治の庶民の暮らし。まだまだ楽しかったろう。

・旅へのあこがれ 道中双六 名所双六

幕末の五十三次双六もある。やはり楽しい。

吉原の遊郭が取りはぐれた遊び代を代わりに取り立てる「始末屋」稼業を描いた石森章太郎(当時)「さんだらぼっち」で、幇間が何度も江戸ー京を往来したと旦那方に話すが、実は五十三次双六での事だったという笑い話がある。

実際のところ庶民が六海道を自由に往来するのは色々面倒だったようだ。

尤もいくらでも抜け道はあったから、行く奴は行ったのだが。

明治末から大正にかけて、川端龍子もいい童画を残している。

家族旅行名所双六 明治末の家族旅行。このころから家族で楽しく旅行、というのが増えていったのか。

挿絵や童画を身すぎ世すぎとして、かつて手を染めていたことを恥じるようなナニサマな画家もいたが、龍子は子供のための絵だからこそより丁寧に、と心がけたそうだ。

三越双六世界一周すごろく 1929 オーロラや白夜が描かれているのも壮大。ロッキー山脈もある。世界一周は夢の話だっただけに双六でわくわくした人も少なくなかったろう。

大日本大阪名所双六 1898 天保山から川口、松島ときて阿弥陀池、四ツ橋、天神橋、堂島、生玉神社、一心寺といったところがある。そして大阪にもあった「起雲閣」も。

こういうのは楽しい。今はない名所もあるので、それをみつけるのもいい。

京都みやげ・名勝道順双六 七条、稲荷、三十三間堂、大仏、八坂、動物園、インクライン…なんとなく楽しい。

温泉双六 宮尾しげを 明るいマンガを描く宮尾の絵なのでますます楽しげ。それにしても実にたくさんの温泉があるものだ。

貞任の湯、鍋島猫おどり、どぜうすくい、信玄の湯などなど。いいなーいいなー。

やっぱり名所双六は楽しい。

行く先々になにかしら憧れがある。

・少年のあこがれ 少年雑誌付録の世界

少年飛行双六 巌谷小波・案 岡野栄画 1912 どこか遠くに行くのに一人乗りの飛行機で向かう、というのはやっぱりかっこいいな。

宝島冒険双六、世界秘密大宝庫探検競争双六といったお宝さがしに敵が絡む双六、というのも人気だった。

少年小説もこうした冒険ジャンルが長いこと人気だったが、いつからか絶えてしまったなあ。

戦後には乱歩の「少年探偵団」絡みのものも出てきた。

「妖怪博士」「恐怖王」 物語仕立てで進んでゆく。

原作を知らなくても楽しめるようにできている。

「少年探偵団かるた」があった。こういうのは大好き。

「ひひひ…と不気味に笑う妖怪博士」「いつも活躍探偵団」「軽気球空へふわふわ二十面相」などなど。

火星国探検競争双六 樺島勝一 1927 樺島のリアルな方の絵で雷神と土星などが描かれている。

ダイヤモンド探検すごろく 1952 馬場のぼる ほのぼのとアフリカ探検。

やっぱり馬場のぼるの絵はなんだかのほほんとしている。

「冒険王」といった懐かしい雑誌もある。1954年には手塚が「豆大統領」を描いていたそうだ。

・女子のあこがれ 少女、婦人雑誌付録の世界

これがまたキラキラしていて楽しい。

龍宮土産 初夢双六 1926 川端龍子 「たつ子」の冒険。コラージュ。乙姫に会いにゆくと、壁には浦島の肖像画が掛けられている。そうか、乙姫は別れても浦島が好きだったんだ。だから爺にしたのかも。

友子の空想飛行双六 1919 川端龍子 これはとても好きな双六。龍子の描く美少女・友子の楽しい冒険。

「上がり」にはするめまである。

浮世絵風の絵を描いた宮川春汀の「子供風俗」シリーズも出ていた。

おりがみ、ままごと。明治の半ば。

夢二の「雪の夜の伝説」も並ぶ。これも特に好きな一枚。

周延、吟行、国周らの絵も紹介されていた。こういうのもとても楽しい。

銘仙のポスターもある。

・絵双六ワンダーランド さまざまな絵双六の世界

なんでもありの双六。双六に仮託して個人の夢や希望、当時の世間が求めるものなどを描いたとおぼしきものもある。

憲法発布祭典双六 1889 三代目国貞 なんでもあり。実際には庶民は「憲法発布」の意味がイマイチわかっておらず、「憲法法被」だと思っていたヒトも少なからずいたらしい。

でも、なんだかよくわからないがメデタイメデタイということで大いにお祭り騒ぎになったようである。

出世双六 1935 坂上田村麻呂、小野道風、春日局などの人々が双六に取り上げられている。

戦前のそろそろヤバイ時代になるとやたらと愛国、隣組と言ったものも出てくる。

他方、映画の黄金時代ということでスターをモチーフにしたものも多い。

メンコやトランプやかるたもある。

幻灯機、立版古、影絵なども今から見ると逆に新しくさえ見え、興味をひかれる。

国姓爺の紅流し

戦後になると野球双六、相撲かるたなどが出てくる。

正月のお楽しみだった双六。

大昔の正月の娯楽。なんでもある今よりも、こうしたおもちゃで楽しく過ごせた人々の方がずっと豊かだったかもしれない。

とても楽しい時間だった。

新宿歴博内部を経巡る冒険双六もある。

なかなか楽しそうだった。

なおこちらはこれまで挙げた主な絵双六展の感想

「紙のおもちゃ~すごろく・かるた~」まで

歴博でみたもの

双六でたどる戦中・戦後

弥生美術館の絵双六