ポーの一族展がうめだ阪急に来ている。

12/16まで。

夏には松屋銀座で見た。

わたしは梅田でも二度見た。

三度みてもまだ見たいし、見ると新しい喜びと悲しみが生まれる。

萩尾望都さんの「ポーの一族」は70年代初頭から半ばまで連載され、長い時間を眠り、近年になり復活した。

びっくりした。

まさかの復活である。

尤も描かれたのは1940年代、第二次大戦中の話なので、既出作品の系譜に組み込まれる時代の逸話である。

「春の夢」。

40年前の萩尾さんの仕事ではなく、21世紀の萩尾さんが描いた物語なので、絵が変わったことなどよりも、むしろ登場人物たちの感情の描写に容赦がないことに気づく。

私見だが、この容赦のなさはやはり80年代以降の産物だと思う。

それは萩尾さん一人の変化または進化なのではなく、80年代になってから、少女マンガの描写の規制を作家たちが自身の力で乗り越えたからこその変容だと思う。

なのでその意味で80年代はとても重要な時代だった。

現在に続く少女マンガの範疇に含まれる作品群は、基礎に70年代があるが、80年代こそが直接の母胎だと思う。

しかし本当に驚くべきはその後に描かれた「ユニコーン」である。

炎上する館の中で、巨大な時計に裾を引っ張られ炎の中に消えたアラン。

この衝撃は大きい。わたしが「ポーの一族」にあまり心を寄せないようにしてきた最大の理由はこのシーンだ。

「もう彼はいない」ということに耐えきれないからだ。

だが、現在状況が大きく動いた。

彼の復活をエドガーが画策していたのだ。

「見る?殆ど炭だけど」

凄いセリフだ。

ここに至るまで40年の歳月が全ての人に必要だったのだ。

作者にも読者にも。

話を元に戻す。

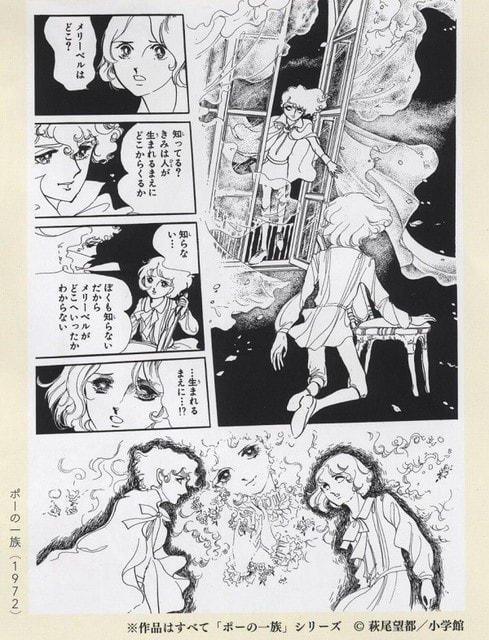

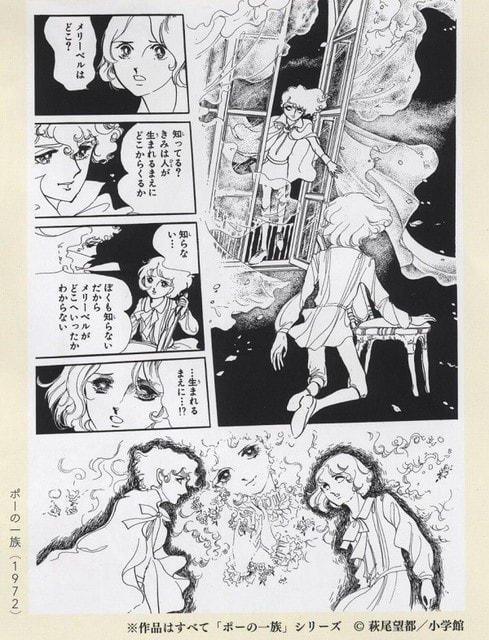

70年代の「ポーの一族」の原画をみる。

70年代の美の粋がここにある。

現代ではもうこの美は再現できない。再現したとしてもそれはもう美しいものではない。

息を止めて眺めるこの美は過去の美であり、泰西名画のオールドマスターたちの手によるものと同じ存在となった。

わたしは「ポーの一族」の遅れてきた読者だった。

リアルタイムに掲載誌を読めなかったこともあるし、単行本も読まずに来て、本当に萩尾さんの読者になったのはもっと後だ。

とはいえ「ポーの一族」はかなり前から知っていた。

それは木原敏江さんの「銀河荘なの!」にヒトこまだけ萩尾さんがエドガーを描いているからだ。

何故わたしがポーを忌避したか、その最大の理由はかれらがバンパネラー即ち吸血鬼だからだ。

「銀河荘なの!」も吸血鬼の話だが、それよりもSF要素の方が大きかったこともあり、血を吸われた人間の無残な死にざまが描かれていなかったこともあって、わたしは木原さんの作品で少しばかり吸血鬼への恐怖を克服しようとしたのだ。

全てはクリストファー・リー先生のドラキュラ伯爵があまりに恐ろしかったのが原因だ。

この辺りのことについては今回は措く。

最初に読んだ作品についてはこちらにあげている。

萩尾望都SF原画展 宇宙にあそび、異世界にはばたく

「わたしは萩尾さんの作品は「ポーの一族」からではなく、「百億の昼と千億の夜」「11人いる!」から「トーマの心臓」そして「ポーの一族」へと進んだのだ。

そしてSFでは「スター・レッド」をリアルタイムに読んだ。

こうした読者だからやはり萩尾さんの作品ではSF作品に特に惹かれている。」

三年前の展覧会の感想の中の一節である。

今回の展示で原画の美を堪能したが、更に貴重なのは雑誌予告カットだ。これは「返却希望」と記されていて、それがために今日まで生き残った貴重な資料なのである。

当時の雑誌を読んでいないとこれらのカットとは永遠に無縁でいただろう。それがこうして保管されたことで21世紀の人々も見ることが叶った。まことにありがたいことである。

「ポーの一族」についてもう少し個人的なことを記す。

わたしと妹とは視線が交わらない。

三歳違いだが、観るものが全く違う。

妹は特撮もSFも大嫌いだ。マンガもわたしとは違うものしか読まなかった。

だが、「ポーの一族」だけは妹の方がのめりこんでいた。

妹が言うには「あれを読むと日常から遠く離れたところに行った気になる」そうだ。

当時のわたしはまだ「ポーの一族」に向かえなかった。しかしついに読むことにした。

素晴らしい作品だった。素晴らしいキャラクターだった。

しかしわたしにはもう心の中に「百億の昼と千億の夜」の阿修羅王と「スター・レッド」のセイがいた。

そう、わたしにとって萩尾さんの絶対的イコンはこの二人の少女なのだ。

少年愛に生きるわたしだけれど、萩尾さんのマンガではこの二人のキャラクターが最高で、描かれた少年は「11月のギムナジウム」「トーマの心臓」そして「訪問者」が最高なのだ。

どうしてそうなのかはもう考えない、わかっていても答えは出さない。

だが、エドガーもアランも大切なのは確かだ。ただ、そういうことだ。

この展覧会がうめだ阪急で開催された意義について。

宝塚歌劇で上演されたことが最大の理由だと思うが、やはりここで開催されたことは嬉しく思えた。

その昔の「ベルばら」以来「オルフェウスの窓」「はばたけ黄金の翼よ」=「風のゆくえ」、「白夜わが愛」「虹のナターシャ」などなど少女マンガの名作を上演してきた宝塚歌劇。

生徒さん方は睫の一本一本、巻き毛の一房たりとも決して疎かにはしない。

全身全霊をもって作品世界の美を守り、更なる美を目指す。

この作品が宝塚歌劇で上演されたことは歌劇にも原作にも素晴らしいことだと思える。

歌劇関連のコーナーは撮影可能だったので、ツイッターを再録する。

萩尾さんの他の作品の紹介を見る。

「トーマの心臓」が最初にあった。

冒頭の遺書と少年の死のシーンの原画がある。

わたしにとっては竹宮さんの「夏への扉」と共にヘルマン・ヘッセ「車輪の下」、トーマス・マン「トニオ・クレーガー」に並ぶ文芸作品だ。

マンガも小説も異なるのは表現方法だけだと思う。隔てるのは個々人の意識だけだ。

「トーマの心臓」には「ポーの一族」のようなファンタジックな要素はない。

だが、少年の心の繊細さ、愛情の複雑さは変わらない。

そしてわたしはこの作品の登場人物・オスカーの前日譚である「訪問者」に強く惹かれ続けている。

今回の展示に紹介されていないが、「エッグ・スタンド」と並んで心の痛む作品として、どうしようもないほどの愛着がある。

萩尾さんのSF作品とは別方向の愛情がここにある。

オスカー少年の哀しみをわたしたちに伝えてくれたことを感謝している。

初期の作品よりもわたしはむしろ80年代の短編に酷く惹かれている。

自分が少女だった時代に読んだからかもしれないが、この時代に少女だったことを本当に嬉しく思う。

素晴らしい作品群を与えられたからだ。

「銀の三角」の儀式の場の原画を見る。

言葉の一つ一つにひそかに震える。その心地よさ。だが。

いまだにどうしてもこの作品が読めずにいる。

わたしはハードSFを理解できる頭の構造にないのかもしれない。

たぶん間違いなく。

「半神」もどう考えればよいのか悩むことがある。

なぜ悩むのか。せつないからだ。死んでいった「妹」の姿が元の「わたし」だからだ。

ではここにいるのは誰か。

読むたびせつなさにうちのめされる。

カラー原画がいくつも。

「イグアナの娘」鏡を見るイグアナ。

母親と娘と言う関係のどうしようもなさをよくもここまで明らかにしてくれたな、とよく思う。

わたしも母親には長年苦しまされている。だが介護する今、共依存に近い関係になってしまった。

母親と娘の絶望的な関係を描いた作品と言えば、この「イグアナの娘」、近藤ようこさん「アカシアの道」などがあるが、いずれも読んでいて身につまされる。

楳図かずおさん「洗礼」の母娘にはまだ救いがある。二人には未来があるだろうからだ。

「イグアナ」も「アカシア」も娘の魂が浄化されるのは娘が一人になって後のことだ。

「メッシュ」のカラー原画をみる。

この作品から完全に絵柄が変わったと思う。

物語もそうだ。それまで表現しなかったことを描くようになった。

そしてそうすることで更に時代が進んだ。

「マージナル」の原画は群衆の絶望の表情が選ばれていた。

何故この原画を選んだのかは知らないが、実際ひどく象徴的なシーンでもある。

物語の流れとしてこの続きが非常に好きなのだが、それは出ていなかった。

「残酷な神が支配する」のカラー原画はいずれも静かな、そしてどこか不穏な空気が漂うものだった。

わたしはこの作品がトラウマになり、今もとてもニガテだ。

普段もっとひどいモブレやゲイSMを読んでもいるのに。

肉体への暴力だけでなく、精神への暴力に屈している主人公たちがつらくて仕方ないのだ。

共感性羞恥の主であるわたしは他のことでも無駄に共感してしまい、それに苦しむことが多い。

なので、この作品がつらくて仕方ないのだ。抵抗できない、というのがつらいのだ。

この頃からカラーの色調が変化したと思う。とても濃くなったように思う。

シルクからゴブラン織りに変わったくらいの質感を感じる。

昔の彩色もよかったが、わたしは現在の濃い色調のものがより好きだ。

75年と2018年の比較を少し。

本質は変わらないが、やはり違う。

場内には人形がいくつか展示されているが、その中にあの美麗で幻想的な作風の画家・東逸子さんの造られた人形もあった。

萩尾さんの描く少年の美を三次元化するには、絵をそのまま再現するよりも、その魂を理解し共有する方の手で造られた方が良いと思う。なので躯体は他の人の手によるものであろうとも、東さんがカスタマイズされたことでこの人形は完全にエドガーになった。

まだまだ思うことはあるが終わろう。

完全なる一人想いの話だ。

会場を出る。そこにもまた萩尾さんの絵が氾濫していた。

ポーの一族展のグッズショップが楽園のようでもあり地獄のようでもあった。

何もかもが欲しい。欲しいものしかない。しかし全てを手に入れることはわたしには出来ない。嗚呼。

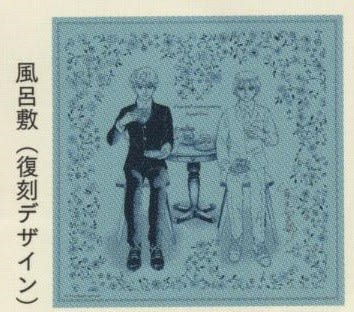

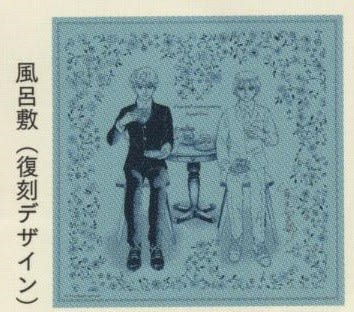

壁にはデザイナー吉田稔美さんデザインの風呂敷もあった。エドガーとアランが座してこちらを見る図。

商品化される以前、祝物としてこれは配られた。

吉田さんからこの風呂敷の意匠についてその時に教わっていた。ありがたいことである。

わたしもいくつか購入したが、そうすることで「ポーの一族」の世界に少しばかり自分も置いてもらえた気がした。

グッズを購入するということは、そういうことかもしれない。

梅田の後はまた違うところへ巡回する。

いつかまた拝見したいと思っている。

12/16まで。

夏には松屋銀座で見た。

わたしは梅田でも二度見た。

三度みてもまだ見たいし、見ると新しい喜びと悲しみが生まれる。

萩尾望都さんの「ポーの一族」は70年代初頭から半ばまで連載され、長い時間を眠り、近年になり復活した。

びっくりした。

まさかの復活である。

尤も描かれたのは1940年代、第二次大戦中の話なので、既出作品の系譜に組み込まれる時代の逸話である。

「春の夢」。

40年前の萩尾さんの仕事ではなく、21世紀の萩尾さんが描いた物語なので、絵が変わったことなどよりも、むしろ登場人物たちの感情の描写に容赦がないことに気づく。

私見だが、この容赦のなさはやはり80年代以降の産物だと思う。

それは萩尾さん一人の変化または進化なのではなく、80年代になってから、少女マンガの描写の規制を作家たちが自身の力で乗り越えたからこその変容だと思う。

なのでその意味で80年代はとても重要な時代だった。

現在に続く少女マンガの範疇に含まれる作品群は、基礎に70年代があるが、80年代こそが直接の母胎だと思う。

しかし本当に驚くべきはその後に描かれた「ユニコーン」である。

炎上する館の中で、巨大な時計に裾を引っ張られ炎の中に消えたアラン。

この衝撃は大きい。わたしが「ポーの一族」にあまり心を寄せないようにしてきた最大の理由はこのシーンだ。

「もう彼はいない」ということに耐えきれないからだ。

だが、現在状況が大きく動いた。

彼の復活をエドガーが画策していたのだ。

「見る?殆ど炭だけど」

凄いセリフだ。

ここに至るまで40年の歳月が全ての人に必要だったのだ。

作者にも読者にも。

話を元に戻す。

70年代の「ポーの一族」の原画をみる。

70年代の美の粋がここにある。

現代ではもうこの美は再現できない。再現したとしてもそれはもう美しいものではない。

息を止めて眺めるこの美は過去の美であり、泰西名画のオールドマスターたちの手によるものと同じ存在となった。

わたしは「ポーの一族」の遅れてきた読者だった。

リアルタイムに掲載誌を読めなかったこともあるし、単行本も読まずに来て、本当に萩尾さんの読者になったのはもっと後だ。

とはいえ「ポーの一族」はかなり前から知っていた。

それは木原敏江さんの「銀河荘なの!」にヒトこまだけ萩尾さんがエドガーを描いているからだ。

何故わたしがポーを忌避したか、その最大の理由はかれらがバンパネラー即ち吸血鬼だからだ。

「銀河荘なの!」も吸血鬼の話だが、それよりもSF要素の方が大きかったこともあり、血を吸われた人間の無残な死にざまが描かれていなかったこともあって、わたしは木原さんの作品で少しばかり吸血鬼への恐怖を克服しようとしたのだ。

全てはクリストファー・リー先生のドラキュラ伯爵があまりに恐ろしかったのが原因だ。

この辺りのことについては今回は措く。

最初に読んだ作品についてはこちらにあげている。

萩尾望都SF原画展 宇宙にあそび、異世界にはばたく

「わたしは萩尾さんの作品は「ポーの一族」からではなく、「百億の昼と千億の夜」「11人いる!」から「トーマの心臓」そして「ポーの一族」へと進んだのだ。

そしてSFでは「スター・レッド」をリアルタイムに読んだ。

こうした読者だからやはり萩尾さんの作品ではSF作品に特に惹かれている。」

三年前の展覧会の感想の中の一節である。

今回の展示で原画の美を堪能したが、更に貴重なのは雑誌予告カットだ。これは「返却希望」と記されていて、それがために今日まで生き残った貴重な資料なのである。

当時の雑誌を読んでいないとこれらのカットとは永遠に無縁でいただろう。それがこうして保管されたことで21世紀の人々も見ることが叶った。まことにありがたいことである。

「ポーの一族」についてもう少し個人的なことを記す。

わたしと妹とは視線が交わらない。

三歳違いだが、観るものが全く違う。

妹は特撮もSFも大嫌いだ。マンガもわたしとは違うものしか読まなかった。

だが、「ポーの一族」だけは妹の方がのめりこんでいた。

妹が言うには「あれを読むと日常から遠く離れたところに行った気になる」そうだ。

当時のわたしはまだ「ポーの一族」に向かえなかった。しかしついに読むことにした。

素晴らしい作品だった。素晴らしいキャラクターだった。

しかしわたしにはもう心の中に「百億の昼と千億の夜」の阿修羅王と「スター・レッド」のセイがいた。

そう、わたしにとって萩尾さんの絶対的イコンはこの二人の少女なのだ。

少年愛に生きるわたしだけれど、萩尾さんのマンガではこの二人のキャラクターが最高で、描かれた少年は「11月のギムナジウム」「トーマの心臓」そして「訪問者」が最高なのだ。

どうしてそうなのかはもう考えない、わかっていても答えは出さない。

だが、エドガーもアランも大切なのは確かだ。ただ、そういうことだ。

この展覧会がうめだ阪急で開催された意義について。

宝塚歌劇で上演されたことが最大の理由だと思うが、やはりここで開催されたことは嬉しく思えた。

その昔の「ベルばら」以来「オルフェウスの窓」「はばたけ黄金の翼よ」=「風のゆくえ」、「白夜わが愛」「虹のナターシャ」などなど少女マンガの名作を上演してきた宝塚歌劇。

生徒さん方は睫の一本一本、巻き毛の一房たりとも決して疎かにはしない。

全身全霊をもって作品世界の美を守り、更なる美を目指す。

この作品が宝塚歌劇で上演されたことは歌劇にも原作にも素晴らしいことだと思える。

歌劇関連のコーナーは撮影可能だったので、ツイッターを再録する。

細部に至るまで美麗。 pic.twitter.com/WcKfghLHeH

— 遊行七恵 (@yugyo7e) December 7, 2019

ポーの一族展 宝塚歌劇 大道具の図面 pic.twitter.com/CqtdRvNOy8

— 遊行七恵 (@yugyo7e) December 7, 2019

ポーの一族展 宝塚歌劇 エドガーのマネキン 影もまたエドガー pic.twitter.com/1WwskfFNe2

— 遊行七恵 (@yugyo7e) December 7, 2019

ポーの一族展 宝塚歌劇 衣装イメージ画。たいへん細かい指示。原作の美を決して損なわず、再現に熱心なのがわかる。 pic.twitter.com/6k0Y5yXuIT

— 遊行七恵 (@yugyo7e) December 7, 2019

ポーの一族展 宝塚歌劇 小道具にんにくさえも愛らしい。 pic.twitter.com/JBrgv8VWBw

— 遊行七恵 (@yugyo7e) December 7, 2019

ポーの一族展 宝塚歌劇の衣装イメージ画。 pic.twitter.com/vWuSCFRpOx

— 遊行七恵 (@yugyo7e) December 7, 2019

エドガーとアランの衣装。右 エドガーの衣装の細部 pic.twitter.com/fbcs0OsKJ7

— 遊行七恵 (@yugyo7e) December 7, 2019

ポーの一族展、宝塚歌劇ポーツマス男爵家の衣装 pic.twitter.com/Tbt531oi82

— 遊行七恵 (@yugyo7e) December 7, 2019

松屋でもときめいたが、やはり阪急は格別。歌劇の美麗な方々の動画にもドキドキ。 pic.twitter.com/9Y7ti3dLOq

— 遊行七恵 (@yugyo7e) December 7, 2019

うめだ阪急、ポーの一族展。夢の中にいたみたい。 pic.twitter.com/JfRBXbFJDN

— 遊行七恵 (@yugyo7e) December 7, 2019

萩尾さんの他の作品の紹介を見る。

「トーマの心臓」が最初にあった。

冒頭の遺書と少年の死のシーンの原画がある。

わたしにとっては竹宮さんの「夏への扉」と共にヘルマン・ヘッセ「車輪の下」、トーマス・マン「トニオ・クレーガー」に並ぶ文芸作品だ。

マンガも小説も異なるのは表現方法だけだと思う。隔てるのは個々人の意識だけだ。

「トーマの心臓」には「ポーの一族」のようなファンタジックな要素はない。

だが、少年の心の繊細さ、愛情の複雑さは変わらない。

そしてわたしはこの作品の登場人物・オスカーの前日譚である「訪問者」に強く惹かれ続けている。

今回の展示に紹介されていないが、「エッグ・スタンド」と並んで心の痛む作品として、どうしようもないほどの愛着がある。

萩尾さんのSF作品とは別方向の愛情がここにある。

オスカー少年の哀しみをわたしたちに伝えてくれたことを感謝している。

初期の作品よりもわたしはむしろ80年代の短編に酷く惹かれている。

自分が少女だった時代に読んだからかもしれないが、この時代に少女だったことを本当に嬉しく思う。

素晴らしい作品群を与えられたからだ。

「銀の三角」の儀式の場の原画を見る。

言葉の一つ一つにひそかに震える。その心地よさ。だが。

いまだにどうしてもこの作品が読めずにいる。

わたしはハードSFを理解できる頭の構造にないのかもしれない。

たぶん間違いなく。

「半神」もどう考えればよいのか悩むことがある。

なぜ悩むのか。せつないからだ。死んでいった「妹」の姿が元の「わたし」だからだ。

ではここにいるのは誰か。

読むたびせつなさにうちのめされる。

カラー原画がいくつも。

「イグアナの娘」鏡を見るイグアナ。

母親と娘と言う関係のどうしようもなさをよくもここまで明らかにしてくれたな、とよく思う。

わたしも母親には長年苦しまされている。だが介護する今、共依存に近い関係になってしまった。

母親と娘の絶望的な関係を描いた作品と言えば、この「イグアナの娘」、近藤ようこさん「アカシアの道」などがあるが、いずれも読んでいて身につまされる。

楳図かずおさん「洗礼」の母娘にはまだ救いがある。二人には未来があるだろうからだ。

「イグアナ」も「アカシア」も娘の魂が浄化されるのは娘が一人になって後のことだ。

「メッシュ」のカラー原画をみる。

この作品から完全に絵柄が変わったと思う。

物語もそうだ。それまで表現しなかったことを描くようになった。

そしてそうすることで更に時代が進んだ。

「マージナル」の原画は群衆の絶望の表情が選ばれていた。

何故この原画を選んだのかは知らないが、実際ひどく象徴的なシーンでもある。

物語の流れとしてこの続きが非常に好きなのだが、それは出ていなかった。

「残酷な神が支配する」のカラー原画はいずれも静かな、そしてどこか不穏な空気が漂うものだった。

わたしはこの作品がトラウマになり、今もとてもニガテだ。

普段もっとひどいモブレやゲイSMを読んでもいるのに。

肉体への暴力だけでなく、精神への暴力に屈している主人公たちがつらくて仕方ないのだ。

共感性羞恥の主であるわたしは他のことでも無駄に共感してしまい、それに苦しむことが多い。

なので、この作品がつらくて仕方ないのだ。抵抗できない、というのがつらいのだ。

この頃からカラーの色調が変化したと思う。とても濃くなったように思う。

シルクからゴブラン織りに変わったくらいの質感を感じる。

昔の彩色もよかったが、わたしは現在の濃い色調のものがより好きだ。

75年と2018年の比較を少し。

本質は変わらないが、やはり違う。

場内には人形がいくつか展示されているが、その中にあの美麗で幻想的な作風の画家・東逸子さんの造られた人形もあった。

萩尾さんの描く少年の美を三次元化するには、絵をそのまま再現するよりも、その魂を理解し共有する方の手で造られた方が良いと思う。なので躯体は他の人の手によるものであろうとも、東さんがカスタマイズされたことでこの人形は完全にエドガーになった。

まだまだ思うことはあるが終わろう。

完全なる一人想いの話だ。

会場を出る。そこにもまた萩尾さんの絵が氾濫していた。

ポーの一族展のグッズショップが楽園のようでもあり地獄のようでもあった。

何もかもが欲しい。欲しいものしかない。しかし全てを手に入れることはわたしには出来ない。嗚呼。

壁にはデザイナー吉田稔美さんデザインの風呂敷もあった。エドガーとアランが座してこちらを見る図。

商品化される以前、祝物としてこれは配られた。

吉田さんからこの風呂敷の意匠についてその時に教わっていた。ありがたいことである。

わたしもいくつか購入したが、そうすることで「ポーの一族」の世界に少しばかり自分も置いてもらえた気がした。

グッズを購入するということは、そういうことかもしれない。

梅田の後はまた違うところへ巡回する。

いつかまた拝見したいと思っている。