大阪市立美術館の特集展示を見に行った。

特別展もよいが、そこのミュージアムの底力に撃たれるのが心地よくて、所蔵品展を見ずにはいられない。

今回は生誕150年記念の庭山耕園と没後50年の鍋井克之の展示を楽しみに出かけた。

まず庭山耕園からゆく。

生誕150年記念 船場の絵描き 庭山耕園 ―近代大阪の四条派―

かれは船場の生まれの人で明治の初めに生まれ昭和の戦中に亡くなっている。

令和の今から思えば遠い昔の人だが、昭和を知るものからすればそう昔の人でもないかもしれない。

昭和初期までの大阪は「東洋のマンチェスター」と謳われ、さらには「大大阪」の時代を迎えた。庭山耕園はその時代を生きた人なのである。

それも船場という地から生涯離れず、大阪の盛衰を目の当たりにして死んでいった。

作品は息子の慶一郎氏からの寄贈が多い。しかしこれは大阪市立美術館の場合、特別なことではない。

大阪市立美術館のそもそもの成り立ちは「市民からの寄付」なのである。

なので今の大阪市の政治を握る無知無能無頼の連中が無法なことをしようとしてようよう止められはしたが、ここの所蔵品の大半がどのような経緯でここにあるのかを、われわれもまた知る必要がある。

紅白萩図屏風 庭山 耕園(1869-1942) 2曲1双 昭和10年(1935)頃 本館蔵(庭山慶一郎氏寄贈) 左右に白萩と紅萩とが分かれて配置される。緑の葉っぱがいきいき。

萩の季節にこれらを座敷に開くと、なんとも優美な設えとなろう。

大阪には萩の名所がいくつかあるが、船場の人で近郊に見に行くならば、曽根の萩の寺などもよかろう。

あそこには多くの文人墨客の碑もある。近くには星岡茶寮もあった。

庭山耕園くらいならそこへも出向いているのではないかと思う。

八重桜五雀図 庭山 耕園(1869-1942) 1幅 大正14年(1925) 本館蔵(庭山慶一郎氏寄贈) 可愛い小鳥たちが集まっている。ふわふわした八重桜のある空気感も感じる。このあたりがやはり四条派の良いところで、先達に松村景文がいることを今更ながらありがたく思うのだ。

雨中燕子花図 庭山 耕園(1869-1942) 1幅 本館蔵(庭山慶一郎氏寄贈) これもいい絵で、今回の紹介に出ている。雨の雰囲気を描くのがうまいのはやはり四条派の伝統なのか。

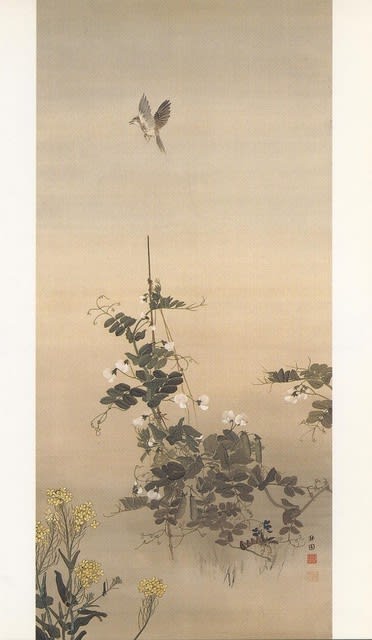

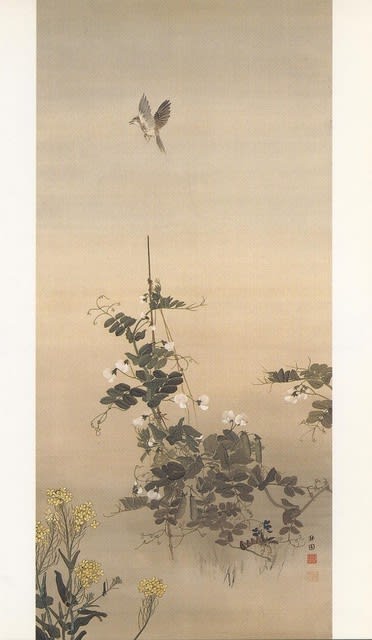

春野雲雀図 庭山 耕園(1869-1942) 1幅 本館蔵(庭山慶一郎氏寄贈) 白い豆花の上をまっすぐ飛びあがる雲雀。菫と菜の花も咲いている。

高い鳴き声を上げながらまっすぐに飛ぶ雲雀。大阪では雲雀を野に放ち、それがぐんぐん上昇しながら鳴き声を上げるのを聴く楽しみがあった。

明治の大阪を描いた谷崎の「春琴抄」の終盤にそのシーンがある。

物語では揚げた雲雀が帰らず、春琴はそれを気に病んで体調の悪化もあって、ついに不帰の人となる。

わたしはいまこの絵を見ながらヴォーン・ウィリアムズ「揚げ雲雀」を脳内再生させている。

雨中鷺図 庭山 耕園(1869-1942) 1幅 本館蔵(庭山慶一郎氏寄贈) 灰色の鷺が木に止る。柳が揺れる。

これだけでもう季節感があふれる。

流水鴛鴦図 庭山 耕園(1869-1942) 1幅 本館蔵(庭山慶一郎氏寄贈) 月の形の水紋が揺らぐのがよい。

一笑図 庭山 耕園(1869-1942) 1幅 本館蔵(庭山慶一郎氏寄贈) わんこと竹の吉祥もの。一竹犬ということよ。可愛い喃。

蘆雪のそれを思い出す。茶色のハチワレ・マロマユが黒のハチワレ・マロマユをがぶっ。白犬がそれをぼーっと見ている。

しっぽがちょびっとついているのが可愛い。

マスカット図 庭山 耕園(1869-1942) 1幅 本館蔵(庭山慶一郎氏寄贈) 綺麗な粒。上等そうなマスカット。微妙に二色。

庭山耕園は写生帖を多くのこした。白木蓮の大山蓮(オオヤマレン)、藪椿、躑躅のページが出ていた。

鳥類では博物学的な描写で、大小さまざまな鳥類を極めてリアルに描いていた。

鵜、鴨、鶚、鵂、山鳥などなど。

いわさきちひろ風な筆致のリス二態がとても愛らしい。

風景の写生もいい。明治、大正、昭和とそれぞれの時代ごとに分かれた写生帖は随分とあるようだ。

十代の少年の手によるものにしては巧すぎる風景画もある。秋の談山神社、比叡山、琵琶湖、不忍池の弁天堂、誉田八幡宮の太鼓橋、応神天皇陵、天橋立、沼津、興福寺の裏手…

奴トンボ、堺の潮干狩り、夏の蟹、栗、鮎、猫…

先人の絵の写生も色々あった。それらは主に円山派の写しだった。

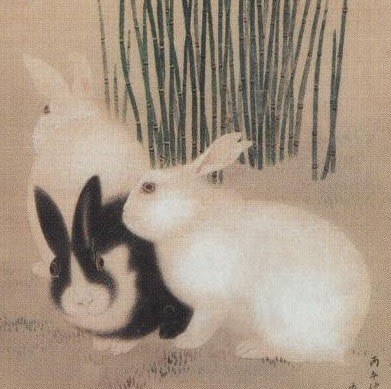

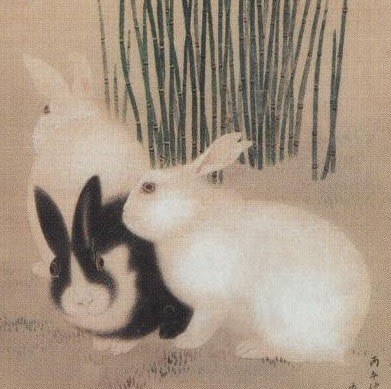

応挙のウサギさん、芦雪の大原女、源琦の菊慈童などなど。

こちらは元の応挙の絵。

それにしてもうまかった。

ほかにも先達の絵があった。大阪天満宮の襖絵などが特にいい。引手が綺麗。

鷹狩図襖 上田 耕冲(1819-1911) 2面 明治43年(1910) 大阪天満宮 黒犬と舎人の少年たちが可愛い。

七夕図襖 上田 耕甫(1860-1944) 2面 昭和2年(1927) 大阪天満宮 乞巧奠(きっこうてん)の様子。無人。冷泉家のと同じような形式で、琴やアワビ、小茄子などが置かれていた。

広沢池図襖 庭山 耕園(1869-1942) 2面 昭和2年(1927) 大阪天満宮 野鳥が下りてくるところをダイナミックに描く。

最後に油彩の林重義の芍薬があった。青花人物図の花瓶に芍薬が活けられている。背景は濃い赤一色。

とてもかっこいい。

庭山耕園の息子さんは1988年に湯木美術館、89年に山種美術館で父親の回顧展を開いているそうだ。

当時のわたしはまだ展覧会を見ていないので、惜しいことをした。

いい作品が多かったので、この人も再評価されたらと願っている。

特別展もよいが、そこのミュージアムの底力に撃たれるのが心地よくて、所蔵品展を見ずにはいられない。

今回は生誕150年記念の庭山耕園と没後50年の鍋井克之の展示を楽しみに出かけた。

まず庭山耕園からゆく。

生誕150年記念 船場の絵描き 庭山耕園 ―近代大阪の四条派―

かれは船場の生まれの人で明治の初めに生まれ昭和の戦中に亡くなっている。

令和の今から思えば遠い昔の人だが、昭和を知るものからすればそう昔の人でもないかもしれない。

昭和初期までの大阪は「東洋のマンチェスター」と謳われ、さらには「大大阪」の時代を迎えた。庭山耕園はその時代を生きた人なのである。

それも船場という地から生涯離れず、大阪の盛衰を目の当たりにして死んでいった。

作品は息子の慶一郎氏からの寄贈が多い。しかしこれは大阪市立美術館の場合、特別なことではない。

大阪市立美術館のそもそもの成り立ちは「市民からの寄付」なのである。

なので今の大阪市の政治を握る無知無能無頼の連中が無法なことをしようとしてようよう止められはしたが、ここの所蔵品の大半がどのような経緯でここにあるのかを、われわれもまた知る必要がある。

紅白萩図屏風 庭山 耕園(1869-1942) 2曲1双 昭和10年(1935)頃 本館蔵(庭山慶一郎氏寄贈) 左右に白萩と紅萩とが分かれて配置される。緑の葉っぱがいきいき。

萩の季節にこれらを座敷に開くと、なんとも優美な設えとなろう。

大阪には萩の名所がいくつかあるが、船場の人で近郊に見に行くならば、曽根の萩の寺などもよかろう。

あそこには多くの文人墨客の碑もある。近くには星岡茶寮もあった。

庭山耕園くらいならそこへも出向いているのではないかと思う。

八重桜五雀図 庭山 耕園(1869-1942) 1幅 大正14年(1925) 本館蔵(庭山慶一郎氏寄贈) 可愛い小鳥たちが集まっている。ふわふわした八重桜のある空気感も感じる。このあたりがやはり四条派の良いところで、先達に松村景文がいることを今更ながらありがたく思うのだ。

雨中燕子花図 庭山 耕園(1869-1942) 1幅 本館蔵(庭山慶一郎氏寄贈) これもいい絵で、今回の紹介に出ている。雨の雰囲気を描くのがうまいのはやはり四条派の伝統なのか。

春野雲雀図 庭山 耕園(1869-1942) 1幅 本館蔵(庭山慶一郎氏寄贈) 白い豆花の上をまっすぐ飛びあがる雲雀。菫と菜の花も咲いている。

高い鳴き声を上げながらまっすぐに飛ぶ雲雀。大阪では雲雀を野に放ち、それがぐんぐん上昇しながら鳴き声を上げるのを聴く楽しみがあった。

明治の大阪を描いた谷崎の「春琴抄」の終盤にそのシーンがある。

物語では揚げた雲雀が帰らず、春琴はそれを気に病んで体調の悪化もあって、ついに不帰の人となる。

わたしはいまこの絵を見ながらヴォーン・ウィリアムズ「揚げ雲雀」を脳内再生させている。

雨中鷺図 庭山 耕園(1869-1942) 1幅 本館蔵(庭山慶一郎氏寄贈) 灰色の鷺が木に止る。柳が揺れる。

これだけでもう季節感があふれる。

流水鴛鴦図 庭山 耕園(1869-1942) 1幅 本館蔵(庭山慶一郎氏寄贈) 月の形の水紋が揺らぐのがよい。

一笑図 庭山 耕園(1869-1942) 1幅 本館蔵(庭山慶一郎氏寄贈) わんこと竹の吉祥もの。一竹犬ということよ。可愛い喃。

蘆雪のそれを思い出す。茶色のハチワレ・マロマユが黒のハチワレ・マロマユをがぶっ。白犬がそれをぼーっと見ている。

しっぽがちょびっとついているのが可愛い。

マスカット図 庭山 耕園(1869-1942) 1幅 本館蔵(庭山慶一郎氏寄贈) 綺麗な粒。上等そうなマスカット。微妙に二色。

庭山耕園は写生帖を多くのこした。白木蓮の大山蓮(オオヤマレン)、藪椿、躑躅のページが出ていた。

鳥類では博物学的な描写で、大小さまざまな鳥類を極めてリアルに描いていた。

鵜、鴨、鶚、鵂、山鳥などなど。

いわさきちひろ風な筆致のリス二態がとても愛らしい。

風景の写生もいい。明治、大正、昭和とそれぞれの時代ごとに分かれた写生帖は随分とあるようだ。

十代の少年の手によるものにしては巧すぎる風景画もある。秋の談山神社、比叡山、琵琶湖、不忍池の弁天堂、誉田八幡宮の太鼓橋、応神天皇陵、天橋立、沼津、興福寺の裏手…

奴トンボ、堺の潮干狩り、夏の蟹、栗、鮎、猫…

先人の絵の写生も色々あった。それらは主に円山派の写しだった。

応挙のウサギさん、芦雪の大原女、源琦の菊慈童などなど。

こちらは元の応挙の絵。

それにしてもうまかった。

ほかにも先達の絵があった。大阪天満宮の襖絵などが特にいい。引手が綺麗。

鷹狩図襖 上田 耕冲(1819-1911) 2面 明治43年(1910) 大阪天満宮 黒犬と舎人の少年たちが可愛い。

七夕図襖 上田 耕甫(1860-1944) 2面 昭和2年(1927) 大阪天満宮 乞巧奠(きっこうてん)の様子。無人。冷泉家のと同じような形式で、琴やアワビ、小茄子などが置かれていた。

広沢池図襖 庭山 耕園(1869-1942) 2面 昭和2年(1927) 大阪天満宮 野鳥が下りてくるところをダイナミックに描く。

最後に油彩の林重義の芍薬があった。青花人物図の花瓶に芍薬が活けられている。背景は濃い赤一色。

とてもかっこいい。

庭山耕園の息子さんは1988年に湯木美術館、89年に山種美術館で父親の回顧展を開いているそうだ。

当時のわたしはまだ展覧会を見ていないので、惜しいことをした。

いい作品が多かったので、この人も再評価されたらと願っている。