藤沢は、日本橋から12里18町(約50Km)離れた所にあり、

鎌倉時代以来、遊行寺の門前町として発展してきました。

交通の便もよく、八王子・厚木・江の島・鎌倉・大山への通り道として、多くの人々が訪れ賑わいました。

藤沢宿の概要は、以下の通りでした。

本陣1軒 脇本陣1軒 旅籠45軒 問屋場2軒 総家数919軒 人口4089人 / 天保14年(1843年)時

今回は、遊行寺を出てすぐの所にある遊行寺橋から出発しました。

今回は、遊行寺を出てすぐの所にある遊行寺橋から出発しました。

遊行寺橋・・・・赤い欄干が目立ちきれいでした。

高札場跡・・・遊行寺橋を渡ってすぐの所にありました。

しばらく進むと豊島屋本店とラーメン屋「小松屋」が見えてきました。

鳩サブレで有名な鎌倉の豊島屋は、こちらの豊島屋さんの分家だそうです。

小松屋は、昔、小松屋源蔵が営んでいた旅籠(飯盛旅籠)小松屋があった所で、今はラーメン屋さんになっていました。

屋号だけはそのまま受け継がれているようです。

豊島屋本店 ラーメン「小松屋」

問屋場跡(人馬の継立を行う宿場の重要な役所です。 蒔田本陣跡

馬100疋、人足100人が常置されていました。)

★ 常光寺

浄土宗のお寺。境内には天然記念物のカヤの木がありました。

県の名木百選にも指定されているそうです。

カヤの木

★ 永勝寺

宿場の旅籠には、飯盛女のいる旅籠(飯盛旅籠)と飯盛女のいない旅籠(平旅籠)、それから木賃宿の三種類がありました。

飯盛旅籠と平旅籠は1泊2食付で、木賃宿は自炊の薪代を払って泊る宿です。

永勝寺には飯盛旅籠「小松屋」の主人・小松屋源蔵の墓があり、主人の墓を囲むように39基の墓石が建っています。

小松屋で働いていた飯盛女たちのものです。彼女たちの多くが30歳未満でなくなっています。

飯盛女たちは亡くなると、宿場の外れにある投げ込み塚に放り込まれるのが普通でした。

このような形で葬られている例は見当たらず、小松屋の主人の温情が偲ばれるということでした。

でも、生きる為とはいえ苦界に身を落とした娘たちの短い人生が哀れでなりません。

★ 義経首洗井戸

奥州平泉で敗死した義経の首が、平泉から鎌倉へ送られ、首実検の後、片瀬の浜へ捨てられました。その首が境川をさかのぼって、

この辺りに漂着しました。里人が拾いあげこの井戸で洗い清めたと伝えられています。

★ 白旗神社

宝治3年(1249年)義経の首が合祀されて以来、源氏の白旗に因んで白旗神社と称したと伝えられています。

かなり広くて大きな神社でした。

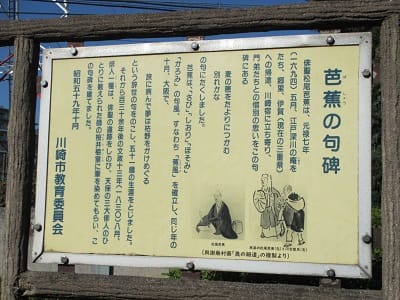

源義経公鎮霊碑 弁慶藤と芭蕉句碑 庚申塔群

★ おしゃれ地蔵

メルシャンワイン藤沢工場のすぐ近くの道路脇に、おしゃれ地蔵がありました。

「女性の願い事なら何でもかなえて下さり、満願のあかつきには、白粉を塗ってお礼をする」と伝えられているそうです。

本当に、お顔には白粉と口紅が塗られていました。いつまでも美しくいられますようにと、皆真剣にお祈りしていました。

メルシャン工場からワインの香りが漂ってきます。

★ 四谷大山道標・辻堂一里塚跡

東海道から大山道が分岐する四谷の追分に建てられている道標です。

この先に13里目の辻堂一里塚の碑があります。

この先大山道、大山まで6里です。

★ 二ツ家稲荷神社

この辺りに二軒の立場茶屋があったので二ツ家と呼ばれるそうです。

境内には庚申供養塔がありました。

庚申供養塔

いよいよ、茅ヶ崎市に入ります。

この辺りは、松並木が続き、東海道を歩いているという感じがします。これで富士山がみえれば申し分ないのですが・・・・

昔は遮るものもなく、左手には相模湾も見え、きっと素晴らしい景色だったのではないかと思います。

★ 上正寺

★ 海前禅寺

★ 茅ヶ崎一里塚

日本橋から14里目の一里塚です。

道の南北に塚があり、南には松、北にはエノキが植えられていました。

現在は南側のみ残されています。

平成22年、北側の塚も”平成の一里塚”としてエノキが植えられるなどして整備されました。

何年か後には、りっぱな南と北の塚が見られるかもしれませんね。

平成の一里塚

茅ヶ崎は、藤沢宿と平塚宿の間にあって「間の宿」と呼ばれていました。

宿泊のできる茶屋や荷物の運送ができる荷宿があり、宿場の機能を有していたからです。

大きな立場が三か所もあり、茶屋が建ち並び商店や駕籠屋もあり、賑やかな繁華街だったようです。

この辺りまで来ると、所々に松並木も残っていて昔の旅人の気分に浸ることも出来ます。

それにしても京都は、まだまだ遥かかなた。

さて、いつになったら行き着く事やら

シンガポール観光として、最後に行ったのが

シンガポール観光として、最後に行ったのが

熱帯モンスーン気候に属しているシンガポールは、年中高温多湿ですが、その気候は雨季と乾季に分かれています。

熱帯モンスーン気候に属しているシンガポールは、年中高温多湿ですが、その気候は雨季と乾季に分かれています。

多民族国家シンガポールにはいろいろな人々がいます。

多民族国家シンガポールにはいろいろな人々がいます。

見たことのない珍しい野菜や果物は、見て歩くだけでも楽しいです。

見たことのない珍しい野菜や果物は、見て歩くだけでも楽しいです。

新しい年・2015年が始まりました。

新しい年・2015年が始まりました。

地区センター前の通り、 松並木が素敵でした。

地区センター前の通り、 松並木が素敵でした。