1

前回の続き、恵光院で見つけた紅葉を70-200のF2.8で撮影。

11:52、お腹パンパン、奥さんはお坊さまに御朱印をお願いしてました。

2

お玄関には素敵な猿の絵画が・・・

3

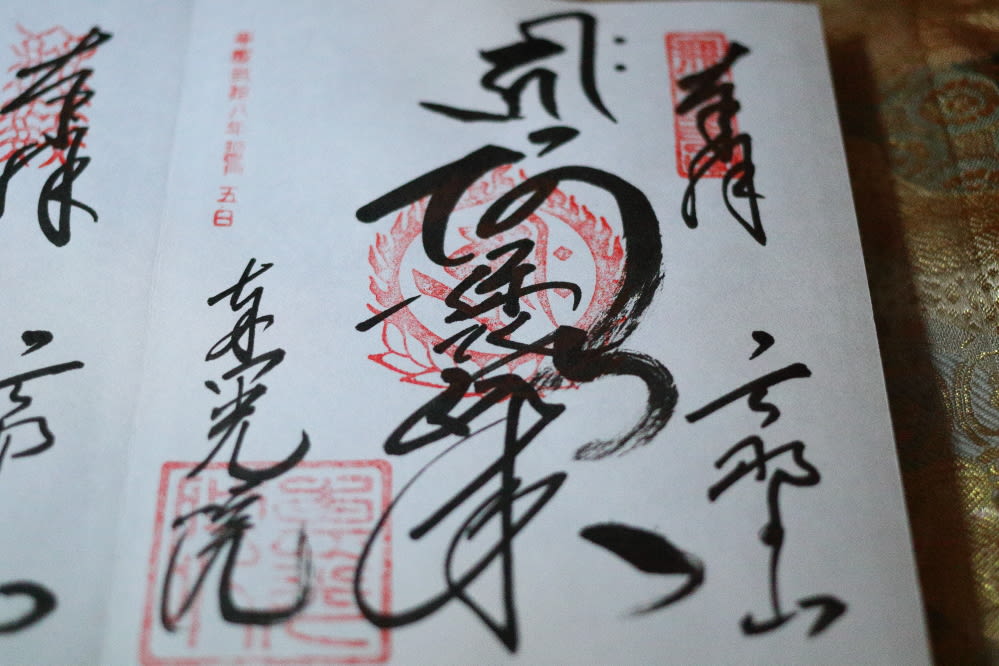

恵光院の御朱印です

4

そして、弘法大師さまがおられる奥の院、御廟(ごびょう)に参るのに

一番正しいスタート地点とされる一の橋へ到着。

まさに深い森の様相で、厳かであります。

5

毎回、気ままにお参りして気になったところを撮ったり調べたりしています。

一言で言うとお気楽に適当に歩いているということです笑

仙台の伊達家といえば・・・うーんやはり伊達政宗!

調べてみたら、伊達政宗の墓所はここではなく別にあります。

ここは2代目のものだそうです。

隣には、宇和島の伊達家墓所とあります・・・複雑〜

6

サンスクリット文字と漢字がびっしりと彫られています・・・

そこに時間の長さを感じさせる苔や変色がたくさん見られます。

高野山の魅力の一つがこの厳かな雰囲気と

タイムスリップしてしまいそうな世界が広がっていることです。

僕の言葉ではうまく言い表せませんが・・・

7

現代にて見慣れているお墓は、和墓は、江戸時代中期(1692年~1779年)頃にできたもので

それ以前は、高野山でよく見られる、写真の五輪塔が日本で生まれた元々の墓石だそうです。

確かに、下から数えて、5段重ねになっております。

では、五輪塔はいつ頃から墓石として作られ始めたのか?

平安時代の末期ごろだそうです。

1068年~1185年頃が平安時代末期ということなので

高野山の墓石群の明らかに数百年以上経っているかなと思っていたものは

800年以上、900年近く経っているのかも知れないですね

う〜ん、すごいです

そんな古い墓石なんて思ってませんでした。

せいぜい、300年くらいかと思ってた

300年でもすごいですけど

8

しかし、800年前の人たちがこんな大きくて複雑な墓石を作ってたとは

驚きです。お金と時間がたくさん必要だったと思います。

僕的には、この五輪塔、とても大好きなデザインというか

素晴らしい造形美だと思っています。

現代の和墓よりずっといいですよね。

現代の和墓は、五輪塔を簡略化したものだそうですから

五輪塔の方が味があって当たり前ですよね。

9

誰の墓かは分かりませんが、これまた珍しいスタイルかと思います。

すごい大きな角材で作られた卒塔婆の壁に背後を守られていますね〜

うーん、お墓もいろいろな時代や形があって面白いですね・・・

10

明らかに新しい墓石と卒塔婆ですね・・・

同じ五輪塔でも、手彫りと機械彫りの違いが僕でも分かります。

極められた手作りのものって、なんでも魅力があるもんですね。

My Album PANORAMIO

![]()

![]()

↑↓写真、綺麗だった!と思っていただけたら↑↓ワンクリックお願いします (^^ゞ↑↓

良かった、奥さんナイスです

良かった、奥さんナイスです