ブログをすっかり事後報告用に使っていますが。

昨日、東中野・ポレポレ坐での「ワカキコースケのDIG!聴くメンタリー atポレポレ坐 Vol.4」が無事、終わりました。http://webneo.org/archives/42155

↓の写真は、直前にもらった、僕の最年少ガールフレンドからの激励メッセージ。小学校中学年ともなると、こんなにしっかりした字がもう書けるんだね。泣けました……。

ありがとう!

ワカキさんは、がんばったよ! スベるところは(また)豪快にスベッたし、レコード針を落とす場所が(今回も)分からなくなって焦ったけど、大人は、下りられない。こういうユルいところも計算のうちなんですよフフフ、とごまかして、やり通さなければいけないんだ。

今回も打ち上げで、ステキなダメ出しをたくさんいただきました。

導入で、“僕とうりふたつのいとこが歌手デビュー”という、SNSでエイプリルフールをやった、その延長の芝居をやったわけですが。

歌はもう、ホント、すみません。

「準備不足だよね」

「歌詞の一番でやめといたほうがよかった」

「リハーサルして、あれですか。へえ」

始まってからについては。

「私、昭和の音が嫌いなんだな、とよく分かりました。慎太郎世代の若い頃の声ばかりでしょ。生理的にいやでした。あと、照明も暗くし過ぎです」

「『次は○○です。聴いてください』って澄まして言ってかけた時、人気パーソナリティーみたいな気分になってたでしょ。あの時のワカキさんの顔、最高にムカつきましたね」

もちろん、僕の耳に入る分には好評のほうが多かったんですよ……。全体の構成について、過分な評価も貰いましたが、それはまあ、ここでは照れるからいいや。

ただ、初めて来てくれた方の「居心地が良かった」的な感想は、とても嬉しかったです。

それでは、〈報告を終えるまでがイベント〉ということで、Vol.4でかけた盤の、セットリストと内容です。

『さらば‼SL~北海道に最後のSLを追う』(RCA・1976)

A-3「栗丘を発車するD51旅客列車」

A-4「栗丘附近 D51貨物列車通過」

導入が、『室蘭本線』という“架空の歌謡曲”を歌って登場する趣向だったので、本物の室蘭本線の音を聴いてもらうところからスタート。1975年、SL最後の年の録音。

「効果音ライブラリー10 パトカー・白バイ」(日本コロムゴア・1976)

A-3「パトロールカー同乗音」

今回は、乗り物押しで行くことにした。これ自体は別に面白くもないのだが、日本の国産車の平均的なエンジン音を、まず。

『RACER-レーサー 風戸裕(東芝EMI・1970)

A面 レース音/風戸の紹介/風戸本人のインタビュー

neoneoウェブの連載第23回で紹介した盤から。

http://webneo.org/archives/41688

ここで走るマシンは、ポルシェ908。レーシング・カーのエンジンは8気筒(V8)。パトカーの4気筒の倍だ。

「スーパーカー・サウンド・シリーズ ランボルギーニ・イオタ」(Dan/徳間・1977)

B面 通過音/走行音

これがスーパーカーともなると、F1マシンと同じ12気筒。エンジン音の緻密さが段違いになる。免許も持っていないし、運転には全く興味が無いのだが、僕はこういう高度な工業音―かっこよく言えば、インダストリアル・ノイズ―に妙に魅かれる。

世界に数台しかない、イオタの走行音。貴重だ。お客さんの反応は(まあ、そう言うのなら……)という感じでしたが、僕はお聴かせできて実にいいことをした、という気分。

『ザ・ラリー』(Dan/徳間・1980)

A-3 「アルボ・ラリー ポルシェ911の車内音」

A-8 「ポルトガル・ラリー トヨタ・セリカのジムガーナ」

サーキットの走行音から、こっちは荒れた道をタイムアタックするラリーの走行音。

メインは写真家・二村保の撮ったラリーの16ページ写真集で、音は二村が現地でついでに録ったもの。つまり、音をBGMにして写真を楽しんでもらう作りで、サイズの大きなLPの時代ならではのメディアミックスの特長を見てもらった。

モーターものを続けたのには、クルマを通じてのヨーロッパへの憧れが(同じ敗戦国のドイツやイタリアがポルシェやランボルギーニで世界をリードした)、戦後日本の発展と重なるところを感じてほしかった意図がある。

本盤は、淡々と走る音ばかり録っているレコードなのだが、フェスティバル的な賑わいのなか、日本のセリカがジムガーナ(スタート会場でのサービスラン)を行う様子も収録している。欧州のレース文化に日本も加われるところまで来た、という高揚がある。

最近の「日本スゴイ」はアレですけど、この頃は、もっと純情だし真摯だし文学的。要するに外向きだ。日本を離れ、海外のレースを撮影して暮らすフォトグラファー、という生き方自体が、戦後の日本人はどこまで個人になれるのか、という課題への挑戦であり回答だった。

『甦るトニー 赤木圭一郎』(ポリドール・不明)

B-4 「トニーとジョー」

B-1 インタビュー

海の向こうへの憧れ。狭い日本からの脱出願望。モータースポーツとは違う形で、戦後青春の夢のイメージをバタくさく象徴していたのが、日活のアクション映画。

「抜き撃ちの竜」(赤木圭一郎)と「コルトのジョー」(宍戸錠)の、映画の中のキザなやりとりのあと、おそらくかなり貴重と思われる本人インタビュー。

カーマニアで、本当は船乗りになりたくて……と、日活アクションの精神性を体現していた赤木は、ゴーカートに乗って事故死した。クルマと青春、のつながりで、この人の声も聴いておいてほしかった。

「マークのさよなら東京」(キング・1971)

「マークのシャ・ナ・ナ」B面

もう少し時代が下ると、海の向こうへの憧れが具体的になり、映画スターに日本に来てもらうことがホットなアプローチになる。

『小さな恋のメロディ』のマーク・レスター君が大ヒットに合わせて緊急来日、明らかに大急ぎで作った割には出来がいいレコードを聴いてもらった。マーク君の、どう考えても意味が分かってないまま歌う日本語が、なかなか味なのだ。馬飼野俊一のアレンジが冴え渡っているのも含め、意外なソフトロックの好盤として音楽好きにも再発見を待たれている1枚、と推しておきます。

打ち合わせで、大澤一生も、こばやしかずきも『小さな恋のメロディ』を見ていない……と言うので逆上しかけたが、冷静に考えると当然だ。この映画が大好きな年齢層は、実はとても限定されている。でもね、ホント、その世代にとっては絶対的な、神聖な存在なんだ。

「小さな恋のメロディという映画を

観たことがないなら早く観たほうがいいぜ

俺の血はそいつでできてる」

(詞・KENICHI ASAI)

THE SINGING DOGS「OH!SUSANNA」(RCAビクター・不明)

今回は自然音が無いので、何匹ものワンちゃんたちが「オー・スザンナ」を歌う1枚を。犬の鳴き声を切り貼りしてこさえているので、結果的にはこんなに人工的な代物も無いのだが。

僕もあまり知らない人だが、50年代にコミック・ソングの世界で活躍したらしいドン・チャールズのプロデュース作。休憩時間代わりの、トイレタイム・サウンドとして。

『マイ・ウェイ・オブ・カンフー ブルース・リーの魅力』(ビクター・1981)

B-6 「マイ・ウェイ・オブ・カンフー」より広東語インタビュー

これは僕より学年が上の人で「ああ、持ってた……」という人、けっこういると思う。死後のドラゴン・ブームの中で出てけっこう売れた、映画主題歌やイメージ・ソングを集めた盤。

その中の、これも貴重な録音といわれている、広東語でのインタビュー音声を。

解説書の中の翻訳がひどくこなれていないので、会場ではお話しなかったが、噛み砕くと以下のようなことをブルースは早口で語っている。

「中年太りの師が武術の真髄をいかに熱心に語ろうとも、一瞥されるのは彼の腹なのだ」

自分の武術を突き詰めるため哲学まで学んだ人らしく、例えが遠回り。しかしストイック。

『南海の楽園』(ハーヴェスト/ミノルフォン・不明)

A-1 ジャンボ・ジェット機内アナウンス

効果音とアナウンスの後は、「ブルー・ハワイ」などの流麗なストリングス・ミュージック。日本航空と提携した、ジャルパックのコースを疑似体験するレコードだ。海の向こうへの憧れは、夢ではなく、観光という名の現実的行動になった。

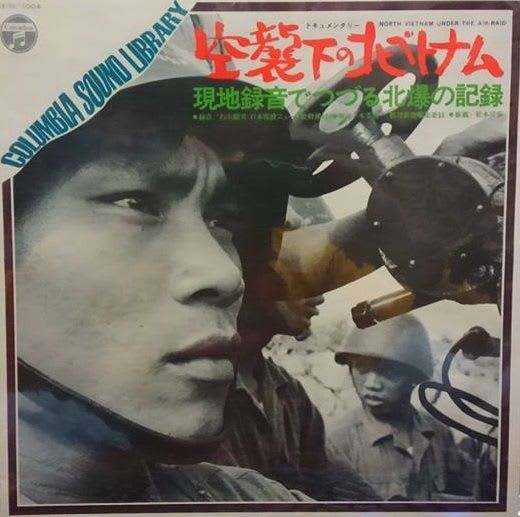

『空襲下の北ベトナム〈現地録音でつづる北爆の記録〉』(日本コロムビア・1968)

A-1 「1967年12月14日 ハノイ空襲」

前半の、陸の乗り物と対象で、空の乗り物つながり。ハワイへと運んでくれる、ハッピーな鉄の翼もあれば、爆撃機もある。前回、反響がいちばん大きかったので、アンコールで。

やはり今回もヴィヴィッドな感想を多く貰った。僕のセレクションの視点抜きで、どうも、これは聴くメンタリーとしてズバ抜けた録音らしい。

最近のシリア空爆について、どうしたって連想して聴かせてしまう力がある。このことについて何か言おうとしたが、口ごもってしまった。

独裁の政府軍と、民主化を求める反政府軍が戦う。そんな分かりやすい、肩入れしやすい戦争は、実はそんなには無い。

連載でレーニンの勉強をして、驚いたのは1917年ロシア革命の、争いの複雑さだった。

帝政とプロレタリアートの戦いとずっと単純に認識していたが、そんなものではなかった。ブルジョワ政府と、レーニンのボリシェヴィキの対立が軸ではあるものの、レーニンとは反目して別の革命を目指す勢力があり、しかも、軍事クーデターを起こして政府も革命勢力もどっちも倒そうとする陸軍大将コルニロフがいた。1917年2月以降、ブルジョワ政府は、コルニロフの軍に一気に都を制圧されるよりはマシだと、いったんはボリシェヴィキに協力を求めたのである。

今の、体制派と反体制派の争いにISや過激派が入り混じった、明日は誰が敵味方になるかも分からないシリアの複雑さに、よく似ている。

もちろん、戦争など無いに越したことはない。

しかし、「市民を巻き添えにする争いは全て無意味だ」とヒューマニズムを唱えれば、世の指導者や軍人が「ああ、それは気がつきませんでした……!」と心を動かされ、すぐに全ての武装を解く、とはならない。そうは簡単にはいかなくなっていることを僕らはよく知っている。

ベトナムもまた、米軍を後ろ盾にした南ベトナム政府を倒し、南北統一を果たした数年後に、カンボジアに侵攻した。

それを知っている上で聴く、ハノイ空襲の現地録音である。

『東本願寺 声明集1』(ミノルフォン・1968)

B-3 「御文 白骨」

一応、今回も盤の並びにストーリーがある。

産業発展の魅力と同時に危険がつきまとう乗り物と、夭折したスターたち(風戸、赤木、ブルース・リー)。

この2つの軸を吸収するように、人の世のはかなさを説く蓮如の御文の拝読録音が待つ。

なにしろイベント当日、4月8日は、灌仏会だから。

「白骨」については、連載第21回で詳しく書いております。

http://webneo.org/archives/41019

『日本仁義全集』(日本コロムビア・1972)

A-1 「渡世の仁義」

B-6 「東京ホステス仁義」

僕は親鸞の拓いた浄土真宗の考え方が、とても好きだ。「南無阿弥陀仏」は左右のイデオロギーよりも優しくて易しく、心強いと思っている。

しかし、生きている間は、身過ぎ世過ぎ、しがらみの中でも生きて行かねばならない。

そこでまた、しがらみの約束事の中でも特に厳しい、渡世の仁義を。

これが、意外と評判が良くて、帰りに「ぜひ自分も同じレコードを手に入れて研究したい」と言ってくれる方もいた。

今、反社会的な存在としてみられるやくざと、昔のやくざは、受容からして違う。という話を、丁寧には出来なかった。本盤は改めてちゃんと聴き、連載で取り上げたいと思う。

「激動の記録 1972年」(東芝・1973)

A-8 「沖縄今帰る」

最後は、会場地下のポレポレ東中野で公開中『標的の島 風かたか』の、勝手に応援プレイ。凄く良い映画だと思っているので。

「わたしは(沖縄戦の「鉄の暴風」で)死んだ隣人の血が混じった水を飲んで生き延びてきた。そんな人間に、基地反対を諦めることは許されないんだよ」

そう語るおばあが『標的の島』には登場する。これだけでも、見ておいてもらいたい。

北爆レコードのところで、軍備と争いの複雑さは、素朴なヒューマニズムで簡単には一蹴できないものだと僕は書いた。しかし、このおばあのつぶやきを無価値と断じて構わない政治、外交があって良いとも思えない。僕の中で揺れがあり、それをそのまま聴いてもらったところがある。実は。

佐藤栄作首相の式典でのあいさつと、あまり歓迎ムードになれない気分を語る女性県民(「自衛隊も入って来るし……」)、そして屋良朝苗主席のインタビュー。

祖国復帰運動のリーダー・屋良さんは、政治家としては、革新というより、沖縄の伝統文化が荒れるのを憂う保守の人だったらしい。(昔の意味の保守ですよ。今の与党の保守は何でもいじりたがるから、急進派よりも危ない)

「安保条約廃棄、米軍基地撤去」の方針を引っ込め、ひとつ譲ってひとつ得る形で、日米両政府の沖縄返還を実現させた屋良さん。だから本土復帰について聞かれても、晴れがましいところは無い。「今後も数々の課題が待っている」と、どちらかというと声に苦みが濃く混じっている。

短いインタビュー音声が預言になっていることに、つい最近まで僕も気付かなかった。

『甦るトニー 赤木圭一郎』(ポリドール・不明)

A-2 「霧笛が俺を呼んでいる」

お別れは、ふたたびトニー(赤木のニックネーム)。追悼盤ならではの編集で、曲の始まりの前に同題映画のセリフも入っている。トニーが女を港に残して去っていく場面の声、「ごきげんよう」をラストにさせてもらった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます