23区の紙類回収実績の推移

古紙「集団回収」の危機?

東京都資源回収事業協同組合は、都内各地域で「古紙」などの再生資源を回収・リサイクルする業者の組合である。

その組合が、1月下旬に、

「集団回収事業継続の非常事態宣言」を発令、集団回収事業に携わる関係者に理解と協力を求めている~ 横浜だけではないのだ、東京でも危機が迫っている、、、

非常事態宣言では、現状の都内における古紙流通価格は回収業者の回収費用すら賄えない危険な状態下にある。集団回収事業を維持する為、最大限の努力はするが、関係者各位にも、この窮状をご理解いただき、安定した資源化に必要な自治体等の助成を含め、非常事態を乗り切るためのご協力を賜りたいとなっている。

日本経済新聞は、新聞や段ボールなど古紙のリサイクルに危機が迫っていると「古紙「リサイクルの優等生」に影 回収網の維持難しく」に危機の現状をまとめている。

中国の環境規制で、古紙輸出は激減し、古紙価格の下落で古紙回収事業は採算悪化、集団回収事業から撤退・廃業する業者が増えてきているという。12月には、「横浜市で12月上旬から古紙の回収が停止」古紙回収事業者、中国の輸入規制のあおりを受け業務停止という報道もあった。群馬県太田市でも、古紙の回収業者1社が事業を停止するという。

日本経済新聞 2020年2月1日

段ボールや新聞など古紙のリサイクルに危機が迫っている。環境規制を強める中国への輸出が減り、古紙の価格も下落。採算の悪化で古紙回収が一時止まったり、引き取り業者が撤退したりする自治体が出てきた。古紙は回収率が8割を超え「リサイクルの優等生」といわれてきたが、回収網の維持が難しくなりつつある。

「古紙は出せません」――。2019年12月、横浜市港北区や鶴見区の住宅街に、こんな貼り紙が出された。町内会… ...

「古紙「回収網の維持難しく」は、中国の輸入規制、古紙価格の変動など詳しくまとめてある~

その中で、供給過剰と価格下落に危機感を強めた回収業者の業界団体、東京都資源回収事業協同組合が1月下旬に「非常事態」を宣言し、リサイクル網を維持するため、自治体に財政支援を求めていると、非常事態宣言にもふれていて、、、

すでに、千葉市は19年度から集団回収事業者への助成金を増額しているという。「事業者が回収できなくなれば、ごみの分別制度が維持できなくなる」(市収集業務課)とのコメント付きで、、

新聞 3.4円/Kg → 6.1円/Kg、 紙パック 5円/Kg → 8.9円/Kg

千葉市は、ごみの減量・再資源化を推進するため、町内自治会等の資源回収団体及び資源回収業者(千葉市再資源化事業協同組合)の双方に対して補助しているようだ。

千葉市の集団回収(資源回収)奨励補助制度

拠点回収の場合、回収量1kgあたり2円と回収実施月に応じ、月500円の補助金を加算します。

戸別回収の場合、回収量1kgあたり1円

23区の古紙「集団回収」は?

東京23区では、

古紙価格が下落した際、回収網を維持するために事業者に支払う支援金の増額制度があるのは8 区となっていたのだが、、、

この記事を読んで違和感を感じたのだが、そもそも、各区とも、千葉市のような集団回収の回収事業者への支援金補助制度はあるのか? 基本的に補助ベースがあるのであれば、古紙価格が下落した際に増額となるのだろうが、、、

過去に、古紙問題市民行動ネットワークで、東京23区に対して、「古紙回収に関するアンケート調査」を実施した。2007年調査なので、現状とは大きく変わっている可能性もあるが、、、

その当時、集団回収に関して、業者への財政支援制度があるのは12区であった。その支援も、例えば、「問屋の引取価格が○円/Kg を下回ったら最高○円/Kg を限度に支給(雑誌のみ)する。」というような支援内容が多かった。参考:「東京23区の古紙回収に関するアンケートまとめ」(古紙ネット会報 第73号)

どちらにしても、現在は「事業者に支払う支援金の増額制度があるのは8 区」であるとすれば、支援されない区の業者は集団回収事業を継続するのに窮状に陥っているのだろうか、、すでに、以前から古紙回収事業の窮状は聞いてはいたが、、、

23区の古紙回収量は約31万トン(2018年度)、そのうち約16万トン(52%)を集団回収で集めている。集団回収の業者が事業継続困難になれば、それらの紙類は、行政古紙回収、あるいは可燃ごみとなってしまう。どちらにしても望ましいことではない。23区の清掃リサイクルに携わる方々は、しっかりと「集団回収事業継続の非常事態宣言」を受け止めて、何らか対応策を講じて欲しい、、

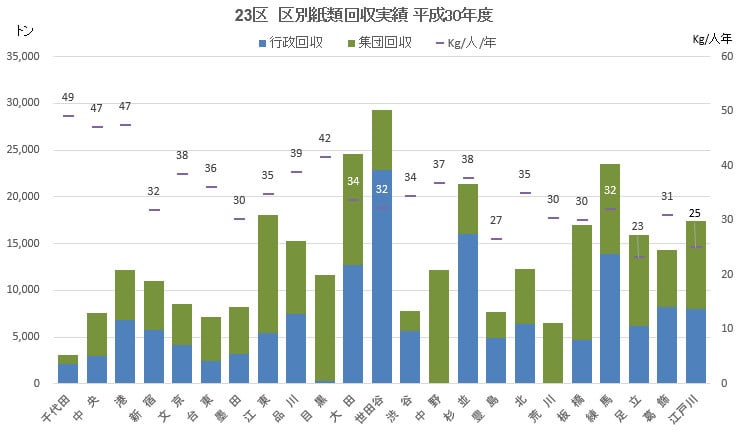

「23区 平成30年度の資源回収量」から抜粋

●紙類回収実績の推移

行政回収は、平成30年度は前年度よりも約1.5トン減少

集団回収は約8トンの減少、、ただし、区によっては若干増加の区もあり、、、

東京23区は平成10年から行政による紙類の回収(モデル地域)が始まり、11年度から紙類の資源回収事業(東京ルールⅠ)が本格的に始まった。行政回収の内容は当初は行政の直営回収であったが、その後、ほとんどの区で民間業者への委託となった。

※東京ルールⅠとは:「可燃ごみ」週3回収集を2回とし、週1回「資源回収の日」として紙類の回収を始めたもの。

●区別 【紙類】 行政回収・集団回収実績

☆中野、荒川は行政回収を止めて集団回収に一元化。目黒もほぼ集団回収のみになってきた~

世田谷区の紙類回収は、行政回収が8割近く、、、多くの区では、集団回収に力を入れている、、、

●行政回収実績推移

●集団回収実績推移

今一度、「東京23区の古紙回収に関するアンケートまとめ」を見直してみると、、、

23区の古紙回収状況、2007年当時からすれば回収量や処理単価なども変化はあれど、、

確実にいえることは、集団回収は低コストで品質の良い古紙を集めることが可能!!

23区は、集団回収団体に報奨金や奨励金を出している。

それでも尚、行政回収は集団回収に要する経費の数倍は必要とするであろう。

アンケートを実施した背景には、23区の場合、1998年から「東京ルールⅠ」で古紙の行政回収がスタートしたことで、、やはり行政回収と集団回収のコスト比較をしたかったこと。そして、この先、行政回収と集団回収のどちらを拡充する方針かを問い、また、過去に古紙余剰が大問題になったが、今後の古紙余剰時の対策などを質問項目に加えた。

これらは、今からでも再アンケートを実施したいところだが、、、

(古紙ネット会報 第73号から)

古紙問題市民行動ネットワーク

【アンケート調査実施概要】

1.アンケート調査票発送日:2007年11月6日

2.調査票発送先:東京23区の清掃リサイクル関連部署

3.回答期日:2007年11月25日

4.回答状況:2007年12月30日23区全てを回収

5.回収率: 100%

【アンケート集計結果】~発表可能な回答のみ掲載~

設問1 貴区が収集している家庭系一般廃棄物に含まれている紙の量は、ごみ組成比でどの程度になりますか?また、今後、目標とする組成比がありましたらお教え下さい。

☆平成18年度ごみ組成調査の記入があった15区の回答から

◇可燃ごみに占める紙類の割合:26.4%(15区の平均)

◇不燃ごみに占める紙類の割合: 5.7% (14区の平均)

(但し、「資源化可能な紙類のみ」を紙類としてカウントしていると見受けられる区も含まれている。)

◇今後の目標について:大半の区は「紙類のみの目標設定はしていない」という回答

設問2 古紙の回収と処理は現在、どこで行っていますか。(複数回答あり)

☆集団回収に全面移行した1区を除く22区の回答から

1)古紙回収業務

①資源回収事業者:17区 ②区雇上業者:16区 ③一般運送業者:1区

④廃棄物事業者:0区 ⑤区の職員:3区 ⑥その他:1区(委託業者)

2)古紙処理業務

①資源再生事業者とそのヤード:18区 ②雇上業者とそのヤード:1区

③廃棄物処理業者とそのヤード:0区 ④民間のヤード:2区

⑤区の施設で資源業者に委託:2区 ⑥区の施設で区の職員が処理:0区

⑦その他:0区

設問3 今後、古紙の回収と処理は誰がすべきとお考えですか?(複数回答あり)

☆集団回収に全面移行した1区を除く22区の回答から

1)古紙回収業務

①資源回収事業者:15区 ②区雇上業者:9区 ③一般運送業者:0区

④廃棄物事業者:0区 ⑤区の職員:0区 ⑥その他:4区

その理由(17区記入あり)

・現状維持、区民に定着、業務が円滑に実施できているためなど:7区

・民間活力の利用や効率性など:4区

・集団回収に移行させるべきだと考えている:2区

・民間に委託する事業だと考えている:1区

・適正かつ効率的に行えるなら誰でもいい:1区

・民間回収優先で、引取先のないもののみ行政回収を実施したい:1区

・業務の安定・確実性を最優先、公平・公正・透明性の高い契約の活用:1区

2)古紙処理業務

①資源再生事業者とそのヤード:12区 ②雇上業者とそのヤード:1区

③廃棄物処理業者とそのヤード:0区 ④民間のヤード:2区

⑤区の施設で資源業者に委託:2区 ⑥区の施設で区の職員が処理:0区

⑦区の施設で作業は民間なら誰でもいい:0区 ⑧その他:5区

その理由:概ね上記2)と同じ

設問4 平成18年度の古紙の行政回収実績をお教え下さい。

☆設問4と設問7は東京二十三区清掃一部事務組合清掃事業年報(平成18年度)より後のページに

設問5 古紙の行政回収に使用している車両の延べ台数は?

☆記入のあった20区の回答から

◇車両の延べ台数一週間平均94台

◇そのうち職員が従事している車両台数6区平均20台

☆1日1台が回収する量=年間回収量÷310日÷(1週間延べ台数÷6日)

◇20区の平均4,072Kg/台/日最大は16,914Kg/台/日最小は701Kg/台/日

設問6 平成18年度の古紙行政回収にかかった経費の総額はいくらですか。

☆ほぼ妥当と思われる8区の回答から

(古紙のみの算出が不可能な区、職員が従事している車両があるのに、職員の人件費が含まれていない区、また異常な数値になったものは除いた)

☆行政回収の回収経費単価

◇8区の平均単価:22円/Kg

◇最大単価:30円/Kg

◇最小単価:11円/Kg

◇経費総額最大:10億円超は2区

(回収に関わる職員の人件費含む)

☆行政回収単価=(かかった経費の総額-古紙売却額)÷古紙回収量

設問7 平成18年度の年間の集団回収実績をお教え下さい。

☆設問4と設問7は東京二十三区清掃一部事務組合清掃事業年報(平成18年度)より後のページに

設問8 平成18年度の集団回収に関する経費の総額はいくらですか。

☆22区の回答から(集団回収単価が報奨金の10倍以上になった1区は除いた)

◇経費総額最大:1億円超は4区(担当する区職員の人件費含まない)

◇経費総額最小:950万円(担当する区職員の人件費含む)

◇集団回収単価(職員人件費を含まない):20区の平均8円/Kg

◇集団回収単価(職員人件費を含む):2区の平均13円/Kg

◇業者への財政支援は12区で回答があった。(大半が雑誌のみへの支援である)

設問9 集団回収団体に報奨金や支援金を出していますか、その場合、どのような役割を期待して支出されていますか。

①報奨金

◇出している・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23区

(7円:2区、6円:16区、5円:1区、4円:2区、未記入:2区)

◇出していない・・・・・・・・・・・・・・・・・0区

②支援金

◇出している・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6区

◇出していない・・・・・・・・・・・・・・・・・11区

◇未記入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6区

期待する役割(複数回答あり)

①リサイクル(資源循環)の推進・・・・23区

②ごみの減量・・・・・・・・・・・・・・・・・・22区

③子供会などの活動費の補填・・・・・・4区

④その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5区

(地域のコミュニティ活性化等3区、抜き取り防止対策、住民のふれあい)

設問10 集団回収と行政回収、どちらを今後は拡充する方針ですか。

①集団回収への一元化をめざす・・・5区(すでに一元化した区も含む)

②行政回収への一元化をめざす・・・0区

③両方式とも拡充する・・・・・・・・・・・8区

④両方式とも縮小する・・・・・・・・・・・0区

⑤どちらとも言えない・・・・・・・・・・・・5区

⑥その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5区

その理由

・集団回収を拡充する

・経費削減のため

・それぞれのメリットを活用する

・両方式が補完しあうことが必要だと考えている。

・集団回収を支援していく中で、行政回収のあり方を研究する。

・集団回収を中心とし、集団回収の手が回らない部分を行政が担当

・抜き取り防止対策としては、集団回収を利用していただけるようPRしていく。

・住民との協働による効率的・経済的な資源循環システムを構築するため。

・集団回収を拡充し、行政回収を縮小する

・現状維持:古紙回収の区民の協力率がほぼ一定しているため

・平成19年度より区内全域で区の古紙回収から集団回収に移行しました。

・古紙相場等と回収のあり方について検討する必要があるため

・集団回収の拡大を目指すが、古紙市況の暴落時等より一元化は困難と考えている。

・いずれかの方法だけで資源を回収することは難しいため、互いを補完しあう体制をバランス良く保ちながら、より多くの資源回収を実行する。

設問11 平成18年度の古紙行政回収のうち売却した古紙と年間の売却額はいくらですか。

☆売却した古紙の量が年報の回収量と大きく差がある区もあったため、年報の古紙回収量で計算した。また、古紙売却額が算定できない1区と、異常な値(11円、0.2円、0.5円)の3区は信憑性がないので除いた19区の回答から

◇年間の売却額総額で300万円台~1億円を超える区もあり様々

◇19区の平均売却単価4.1円/Kg(新聞・雑誌・段ボール合計)

設問12 古紙の輸出ができている現状では、古紙の流通が順調のようですが、過去に余剰が大問題になった時期がありました。今後の余剰時の対策をお考えでしょうか?(複数回答あり)

①業者に対する資金的支援を考えている・・・・・・・・・・・・・6区

②流通バランスのため余剰古紙の保管場所を確保する・・0区

③余剰分は焼却処分する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1区

④回収事業の縮小や一時停止を行う・・・・・・・・・・・・・・・・0区

⑤余剰対策は考えていない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11区

⑥その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6区

(理由)

・集団回収報奨金を古紙の市場価格による変動制にした。

・費用を払ってでもリサイクルルートに乗せる。

・現在検討中

・資源化するための財政的支援策をとる

・回収車両の増車や、資源化委託の拡大で対応

・どのような状況下にあっても、貴重な資源を有効活用するために、行政がなすべきことを迅速に検討し、対応する。なお、回収事業の縮小や焼却処分などは考えていない。

東京都資源回収事業協同組合

中国の環境規制で、この先の日本の古紙輸出はどうなるのか?

「中国の環境規制、2020年日本の古紙輸出はどうなるか~」から抜粋

古紙の輸出・輸入推移(2019年は1月~12月) 2019年は暫定値

2020年の古紙輸出はどうなるか~

中国の環境規制、 固体廃棄物の輸入制限の動きは

・2017年12月より4種類24品目の(未選別古紙、生活由来廃プラ、金属くず、廃棄紡績品)の輸入禁止。

・3月より輸入固体廃棄物の規制混入物比強化(古紙:混入比率1.5%→0.5%)

・4月に18年末(16品目)、19年末(16品目)の輸入禁止品目(古紙はなし)を追加発表

・6月に国務院は“2020年末までに固体廃棄物の輸入0を目指す”との方針を発表

ということであったが、いつの間にか、「固体廃棄物の輸入ゼロ方針」が、古紙に関しても「2020年末に古紙輸入禁止の方向性」ということになっている~ 輸入規制の対象が、「未選別古紙」から「古紙」と変化? これは、10月30日開催の「紙リサイクルセミナー」でもそういう話があった。古紙ジャーナルの記事でも「【中国環境規制・2020年問題】中国の古紙輸入量はゼロまたはゼロに限りなく近くなる」といっている、、

はたしてどうなるかはわからないが、、、

中国も、国内古紙回収量を拡大するにしても、古紙輸入ゼロでは立ちゆかないだろうから、東南アジアでの古紙パルプ生産に拍車がかかっているようだし、日本国内も、中国向けの古紙が余剰となれば、中国以外の東南アジアへの代替輸出も増えるだろうし、国内でだぶつかないように、さらなる国内古紙利用率を高める努力をするしかない、当面は、古紙価格の低迷をどう乗り切るか、採算とれずに古紙回収業界も大変な事態ではあろうが、、

当面は、中国の2020年第1弾の古紙輸入ライセンス計278万トンを交付したということで、、、、

追記

「第8回日中古紙セミナー」開催報告が古紙再生促進センターの「会報(2020年1月号)」に掲載されていた。セミナーの中国側の講演者の発言を抜粋すると、、、

国製紙業の現状と原料の需要」 中国造紙協会 秘書長 銭 毅氏

・2018 年の紙・板紙の中国の消費量は 10,439 万トン。2000 年の 3,575万トンの 2.92 倍。

・中国の古紙回収率は伸びており、回収量は 5,000 万トンを超え、現在の回収可能量の 90%以上を占める。回収可能量は 5,200 万トン~ 5,400 万トン

・中国の古紙を原料とするパルプの消費量はパルプ総消費量の 63%を占め、古紙の利用量は世界の3分の1以上を占めている。

国製紙企業における繊維原料使用の現状」 中南(天津)再生資源有限公司 張氏

・輸入古紙の急激な減少により、2つの課題に直面している。1つが製紙原料を古紙以外の他の繊維原料で補充しなければならないこと、もう1つは中国国内の古紙はリサイクルを繰り返しているため繊維の強度が大幅に低下し、このままでは製品の品質要求を満たせないことである。

・ 2018 年の中国製紙企業の繊維系原料の使用割合は、木材パルプが35%(輸入 23% 国産 12%)、古紙パルプは 58%(輸入 16% 国内古紙 42%)、非木材パルプが7%である。

・古紙パルプの輸入量は、大手製紙会社の海外投資による再生パルプ工場の建設に伴い大幅に増加している

・中国の古紙輸入は 2017 年 2,572 万トン、2018 年に 1,705.5 万トン。2019 年1~8月は730 万トン。今後の輸入ライセンスは大幅な頭打ちが予想される。

・ 古紙の価格は、2019 年はすべて 2018 年同期を下回り、また同時に比較的安定している。古紙は供給不足にあるが、製品販売等の影響を受けていることや古紙産業が健全で合理的な発展モデル段階に移行しつつあることがその理由である。

・段ボール古紙は米国からの古紙を優先調達し、日本からの古紙は補完的な調達