国宝・伴大納言絵巻、全3巻全長26mにも及ぶ絵巻には応天門の変の一部始終が描かれている。絵巻の冒頭、各々太刀や弓を手にあわただしく出動しようとする検非違使の役人たちの姿が見える。やがて見えてきたのは大内裏の南門である朱雀門。門をくぐると大群衆。その視線の先には飛び散る火の粉。今まさに朝廷のシンボル応天門が燃え盛っている。正史である日本三大実録には一夜にして応天門と左右の楼閣が焼け落ちたとある。この頃都では咳逆病が蔓延し使者があふれていた。異常気象による不作が続き、富士山が噴火を起こしていた。応天門の炎上はそんな不安に満ちた時代に起こったのである。

しばらくして政府で二番目に高い地位にある左大臣・源信の屋敷が突如軍勢に包囲された。応天門放火の容疑である。指示したのは右大臣藤原良相と大納言・伴善男。驚いたのは政府の最高位にある太政大臣・藤原良房だった。良相の兄である良房は弟や善男の行動に愕然とし、清和天皇に軽々しく結論をださないように願い出た。源信は陛下に対して大きな功績を立てた臣下です。どうしても罰するというのならまずは年老いた私が罪にふくしましょう。と、清和天皇に進言したのである。赦免の遣いがきて絶望から喜びへと変わる信の屋敷の女たちが絵巻には描かれている。火事の原因はわからず事件は迷宮入りとなる。

その後都にはしきりにもののけが現れたと三代実録には記されている。朝廷は祈祷を行うが、都を包む不安が収まることはなかった。5か月後、ひとりの下級役人が大納言伴善男とその息子が応天門に放火をしたと訴え出た。善男は全面否定し確たる証拠は見つからなかった。このとき清和天皇に代わって政治を藤原良房が行うという摂政の詔がだされた。かくして事態収拾の全権が良房に委ねられたのである。

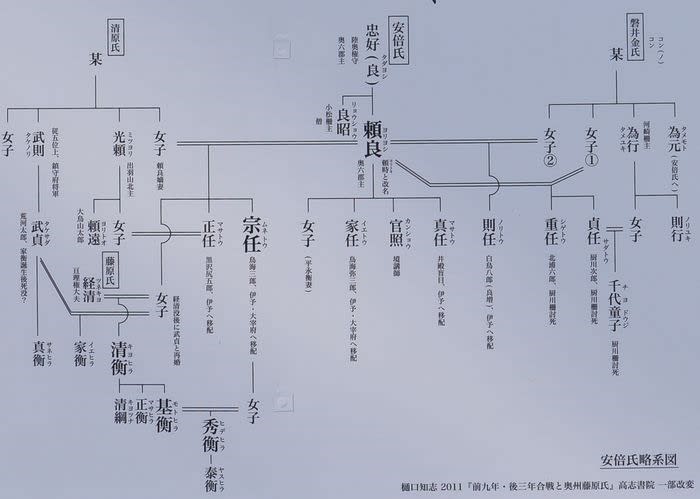

源信は嵯峨天皇の子で臣下に下っていたとはいえ藤原氏をも脅かす大きな一族である。一方大納言・伴善男は名門氏族の大伴氏末流で、積悪の家とされている。大伴氏は神話の時代に天孫降臨の先導を務めたとされる名門、6世紀には天皇を守って軍事権を掌握、壬申の乱では天武天皇を勝利に導き朝廷で確固たる地位を得る。しかし相次ぐ政権争いのなかで暗転する。善男の曾祖父は謀反に加担したとして獄死、祖父・継人は政府要人の暗殺を起こしたとして斬首、善男の父・国道も連座して佐渡に流されている。かくして大伴氏の復権は善男の悲願であった。勉強熱心な善男はどのような質問にも答えたという。そして参議にまで出世した。しかし善男は周囲の人々から悪賢い男とみられていた。時の実力者藤原良房に接近、良房の姉である皇太后に仕えることで大きな信頼を得る。良房の忠実な部下として源信の兄弟達をさしおいて政権No4の大納言となった。こうした背景の中、源信と善男が応天門放火の罪に問われたのである。

ことの解決を委ねられた良房はどちらを犯人とするのだろうか。藤原良房に対抗する最大は弟の良相である。良房は朝廷の職務からほとんど身を引き、弟の良相に任せていた。良相は次第に力をつけるようになる。すでに60歳を超えていた良房は跡を継ぐ男子に恵まれず、養子しかいなかった。一方良相は後継ぎとなる男子も成人し、天皇に嫁がせた娘も寵愛を受けていた。藤原良相の権勢を誇る出来事がある。応天門放火の17日前、清和天皇が西三条にある良相邸に行幸し、盛大な宴が催されている。近年京都市中京区にある良相邸の発掘調査が行われており、そこから高級輸入陶器が発見されている。弟の力はまさに兄を凌ごうとしていた。平安時代後期の歴史書大鏡裏書には良房と良相の関係を伝える記述がある。藤原良相と伴善男は応天門の炎上後源信を失脚させようと画策し、良房の養子である藤原基経を呼び出した。No.3良相の行動は兄良房を差し置いて次の権力の座を狙おうとする振る舞いであった。

嵯峨源氏・源信は武力も蓄え最も藤原氏にとっては脅威な存在である。また良相も力を蓄えた脅威でもある。伴善男は野心が強く人から嫌われている。だれに罪を負わせるのかが良房に委ねられたといえる。結果伴善男は罪を背負わされて伊豆の国に配せられた。応天門は元々中国の後宮の門の名前から来ているが、平城宮の時代には大伴門と呼ばれて大伴氏が守護をしていた。従って自分の氏族の名前のついた門を放火することは考えにくい。したがって放火犯という意味では伴善男は無罪であったのではなかろうか。善男は事件の2年後の868年流刑地の伊豆で失意のうちに死去した。こののち大伴氏が政治の舞台に上がることはなかった。また放火の疑いをかけられた源信は事件の後屋敷の門を固く閉ざして世間との交わりを絶った。そして869年落馬により死去。嵯峨源氏もまた力を弱めていくのである。右大臣の良相も右大臣の職を辞することを願い出てるもかなわず、事件の翌年867年に病死。騒動の中ただ一人ゆるぎない地位を得た良房は、養子であった基経が関白に就任し、子孫が摂関家として栄華を独占することとなる。伴大納言絵巻の最後は伴善男の思いを推し量って終わっている。絵巻を造らせたのは後白河法皇だという。

藤原鎌足━┳ 定 慧

(中臣) ┣ 不比等━━━━━━━━┓

┣ 耳面刀自 ┃

┃ ┃

┣ 氷上媛 (天武帝女御) ┃

┗ 五百重媛(天武帝女御) ┃

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

┗┳ 武智麻呂[藤原南家祖]━ 仲麻呂(恵美押勝)

┣ 房前[藤原北家祖]━┳ 永手

┃ ┣ 真楯━ 内麻呂━ 冬嗣━━━━━━━━━━━━━┓

┃ ┗ 魚名┳ 鷹取━━ 藤嗣 ┃

┃ ┣ 末茂 ┃

┃ ┗ 藤成━━ 豊沢━━ 村雄━━ 秀郷 ┃

┣ 宇合[藤原式家祖]━┳ 広嗣 ┃

┣ 麻呂[藤原京家祖] ┣ 清成━ 種継━┳ 仲成 ┃

┣ 宮子 (文武帝后) ┗ 百川 ┗ 薬子 ┃

┣ 長峨子 (長屋王妾) ┃

┣ 光明子 (聖武帝后) ┃

┗ 多比野 (橘諸兄室) ┃

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

┗┳ 良房(養父)━明子(文徳天皇女御)

┗ 長良 ┏ 基経 ┏ 忠平(四男)兄弟を差し置き嫡家を継ぎ、醍醐天皇の元出世━┳ 実頼

┣━┃ ┣━┣ 時平(長男)菅原道真を大宰府に左遷する 871-909年 ┣ 師輔━━┳ 伊尹

乙春 ┃操子女王┣ 兼平(次男) 875-935年 ┗ 師尹 ┣ 兼通

┃ ┣ 仲平(三男)姉温子の女官伊勢と恋愛で知られる温厚な方 875-945年 ┣ 兼家━┳ 道隆━┳ 伊周

┃ ┣ 頼子(清和天皇女御) -936年 ┣ 公季 ┣ 道兼 ┗ 隆家

┣ 遠経 ┣ 妹子(清和天皇女御) 856年- ┗ 道長━┳ 頼通

┣ 高子 ┣ 温子(宇多天皇女御) 872-907年 ┣ 頼宗

(清和天皇女御)┗ 穏子(醍醐天皇中宮)第61代朱雀・第62代村上天皇生母。別名五条后 885-954年 ┗ 長家

┗ 淑子 おんし

(尚侍)

伊都内親王(桓武皇女)

是公娘・吉子-807 伊勢継子┣ 在原行平818-893

┣ 伊予親王 ┃ ┣ 在原業平825-880

┃乙牟漏皇后 760-790 ┣阿保親王792-842 ┃

┃┣ 高志内親王789-809 ┣高岳親王799-865 *5

┃┣ 安殿親王 774-824(51平城天皇)

和新笠 ┃┣ 賀美能親王784-842(52嵯峨天皇)

┃ ┃┃ ┃┃┏藤原乙春842-866

┣山部王(桓武)┃┃┗藤原沢子 -839 藤原元善

┃ 737-806 ┃┃ ┃ ┗藤原佳美子-898 ┃平等子

┃ ┃┃ ┃ ┣- ┃┣

┃ ┃┃ ┣時康親王58光孝天皇830-887

白壁王709-781 ┃┃ ┃┃ ┣源旧鑑 藤原穏子885-954(時平・妹)

(49代光仁天皇) ┃┃ ┃┃ ┣源和子-947 ┣ 康子内親王919-957(師輔妻)

┃┃ ┃┃ ┣忠子┃ ┃ 藤原安子(師輔娘)

┃┃ ┃┃ ┗周子┃ ┃ ┣63冷泉天皇

┃┃ ┃┣為子内親王┃藤原淑姫 ┃-948┣64円融天皇 壮子女王

┏━━━━━━┛┃ ┃┃高藤 ┃┃┃藤原桑子┃ ┣為平親王 ┣具平親王

┣有智子内親王 ┃ ┃┃┣定方 ┃┃┃┃和香子┣ 成明親王(62村上)926-967

┃母交野女王斎院┃ ┃┃┃┗能子┃┃┃┃┃-935┣ 寛明親王(61朱雀)923-952

┃ ┃ ┃┃┗胤子┃┃┃┃┃┃ ┃ ┣昌子内親王950-1000

┃ ┃ ┃┃ ┃┃┃┃┃┃┃ ┃藤原仁善子┃(和泉式部奉仕)┣-

┃ ┃ ┃┃ ┃┃┃┃┃┃┃ ┃ ┣ 煕子女王-950 冷泉天皇

┃ ┃ ┃┃ ┃┃┃┃┃┃┃ ┣保明親王901-923

┣源潔姫809-856 ┃ ┃┃ ┣60代醍醐天皇885-930延喜帝 ┗ 慶頼王920-925

┃ ┣明子 ┃ ┃┃ ┃ ┃┃┃┣克明親王,宣子内親王(斎院)

┃藤原良房┗文徳┃ ┃┃ ┃ ┃┃┃源封子(源旧鑑娘)

┣源信810-869 ┃ ┃┃ ┃ ┃┃┣代明親王904-937(邸宅は伊尹,行成の邸とす)

┣源常812-854 ┃ ┃┃ ┃ ┃┃藤原鮮子 ┣源重光 923-998

┣源弘812-863 ┃ ┃┃ ┃ ┃┃ ┣恵子女王925-992(伊尹妻 義孝母)

┣源定816-863 ┃ ┃┃ ┃ ┣重明親王 ┣壮子女王930-1008(村上帝妃具平母)

┗源融823-895 ┃ ┃┃ ┃ ┃源昇娘 ┣厳子女王(頼忠妻 公任母)

┗源昇 ┃ ┃┃ ┃ ┣勤子内親王 定方娘

┃ ┃┃ ┃ ┣源高明914-982

┃ ┃┃ ┃源周子 ┣俊賢959-1027

┃ ┃┃ ┃-935 ┣明子

┃ ┃┃ ┃ 愛宮 ┣頼宗、能信、寛子

┃ ┃┃ ┣敦実親王 藤原道長

┃ ┃┃ ┃ ┣源雅信┣彰子、頼通、教通

┃ ┃┃ ┃ ┃ ┣源倫子 藤原温子 菅原衍子

┃ ┃┃ ┃ ┃穆子 ┃橘義子 源貞子

┃ ┃┃ ┃ 時平娘 ┃┃

┃ ┃┣ 源定省(59宇多天皇) 867-931

┃ ┃┣ 簡子内親王-914 ┃

┃ ┃┣ 綏子内親王-925 藤原褒子(時平娘 元良親王と恋愛)

┃ ┃斑子女王 ┗━━━━━━━━━━━━━━┓

┃ ┃ 藤原長良802-856┣-

┣正良親王(54仁明天皇)810-850 ┣藤原淑子┃

┃ ┃ ┣ - 836-891┣藤原基経┃

┣正子内親王┃小野吉子(更衣) 842-910┗藤原高子┃姣子女王?-?

橘嘉智子 ┃紀名虎娘・静子 良房┓在原行平娘┃ ┃┃

┃ ┣ 紀有常女*5 藤原明子 ┃ ┣陽成天皇876-884

┃ ┣ 惟喬親王(第1皇子)┣清和天皇850-881┣元良親王890-943

┣ 道康親王(55文徳天皇)836-858 ┣ ┣元平親王

藤原順子(冬嗣・娘) ┣源能有 ┃ 藤原遠良娘?-?

伴氏娘 ┗源厳子