ブログにお越しくださりありがとうございます。

いいね、フォローをありがとうございます。

朝から雨でした。

時々は止みましたけど。

少しじめっとします。

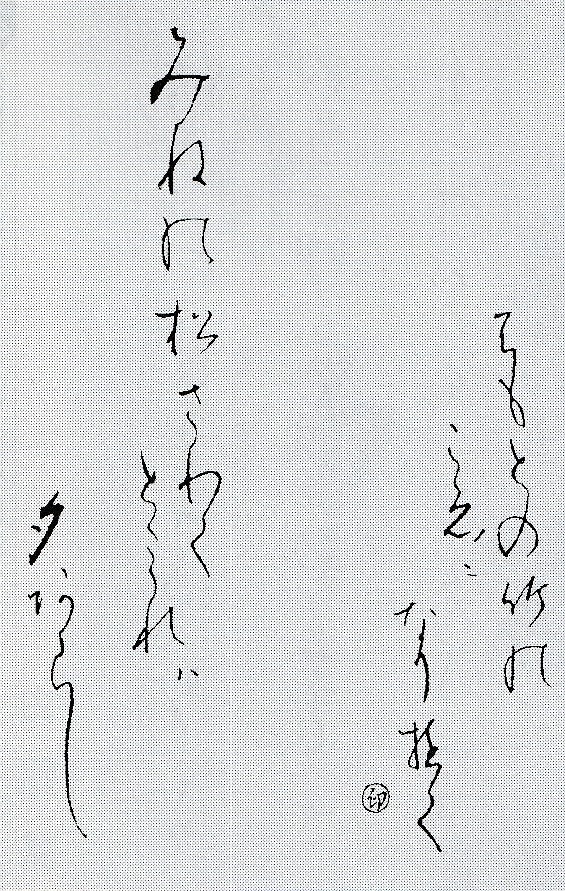

5月号の仮名上級課題は、

散らしの行間が難しいです。

左側から始まって、

雅印が 最後、という

参考例になっています。

教本の手本

「峰の松さわぐ

とみれば

夕嵐

ふもとの竹の

こゑに

なりゆく」

サラっとした半紙を選びました。

墨継ぎは、

「み」 「夕」 「な」

【変体仮名】

みね能松さわ久

と三れ八

夕阿らし

不もとの竹能

こゑ二

なり遊九

できれば、参考例のように、

和歌の終わりに雅印、が

いいかもしれませんけど、

もし、左側があいてしまったら、

左の補空のために

「夕あらし」の左側に雅印になっても

仕方ないかなあ…

左右の空が同じ幅で空くと

全体のバランスがいいようです。

*****

「光る君へ」で ‛まひろ’ が

墨を磨り出すと、

わくわくします。

どんな筆を使うんだろう?

何を書くのか?

でも、吉高由里子さんが

書いてる風で

画面には映らないので残念。

‛さわさん’ が ‛まひろ‘ の

手紙を写し書きしたという字が、

なんとも言えず…

昔は字の上手下手って

教養が表れる要素だったのでしょうか?

~~~~~~

少人数なので、ほぼ個別指導です。

大勢を見回る教室ではありません。

お一人ずつ、添削させていただきます。

小学生からシニアの方まで、たのしくお稽古してくださっています。

初心者の方には、初歩からお手伝いさせていただきます。

当教室の詳しいご案内は、 ↓ 画像をタップ or クリックして

ホームページをご覧ください。

新型コロナウィルス感染対策についても、

ホームページをご覧ください。

こちらの教室で使っている手本は、

日本書学館 故・大貫思水先生

(小中学校検定教科書筆者、

(小中学校検定教科書筆者、

旧文部省筆順委員会委員)の 教本です。

うさぎのミニちゃん書道教室 お子さまのための書き方コース

うさぎのミニちゃん書道教室 お子さまのための書き方コース

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます