1/31 (水) 18:40

甚大な被害をもたらした能登半島地震は、活断層が動いた内陸の直下型地震とみられています。同様の地震は、宮城県でも危険性が指摘されています。次の災害への備えです。

元日に能登半島を襲った最大震度7の能登半島地震で、石川県では死者が236人、4万3000棟以上の住宅が被害を受けました。ライフラインの復旧は遅れ約1万4000人が避難生活を余儀なくされています。

甚大な被害をもたらした能登半島地震について、東北大学の遠田晋次教授は3000年から4000年の間眠っていた活断層が動いた内陸の直下型地震と指摘しています。

阪神淡路大震災や岩手・宮城内陸地震、熊本地震など、活断層による大きな地震は少なくありません。

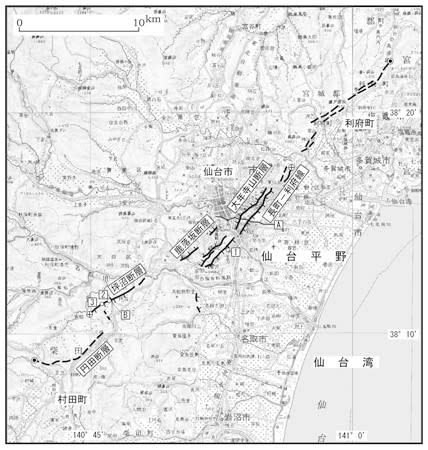

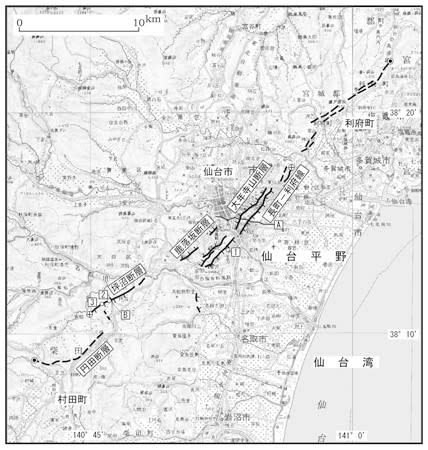

東北大学災害科学国際研究所遠田晋次教授「宮城県にもいくつか活断層が分布しています。最も著名な主要な活断層は、長町ー利府線断層帯と言われる断層です」

長町-利府線断層帯

長町ー利府線断層帯は、利府町から仙台市中心部を通り村田町まで約40キロにわたって延びています。断層が動いて地震が起きた場合、予想される最大震度は7で宮城県の死者数は約1100人と想定されています。

東北大学災害科学国際研究所遠田晋次教授「能登半島地震の断層と共通しているのは、逆断層という岩盤が上下に動くタイプ。どのように動くかというと、岩盤が東西に押されるので押されてポンって上がるんです。耐震化が進んでいない建物の倒壊が考えられますし、市街地特有の被害が考えられると思います。特に、ラッシュ時とか非常に混雑する状況で起きた場合に、どうなるかはなかなか簡単には想像できないですけれども、大きな被害になることが予想されます」

長町ー利府線断層帯では約3000年に1度地震が起きるとされていて、国の試算によると30年以内に地震が発生する確率は1%以下と示されています。しかし、最後に活動したのは1万6000年前より後としか分かっていないため信頼性が低く、地震の発生は予測できないと言います。

東北大学災害科学国際研究所遠田晋次教授「能登半島地震も4000年ぶりのことが起きたということですけれども、被害を想定してどういう対策が立てられるかということを考えておくことが重要だと思います」

【一部抜粋】

「知識は命を救う」

備蓄品は『ローリングストック』で、無理なく取り組みをお願い致します。

甚大な被害をもたらした能登半島地震は、活断層が動いた内陸の直下型地震とみられています。同様の地震は、宮城県でも危険性が指摘されています。次の災害への備えです。

元日に能登半島を襲った最大震度7の能登半島地震で、石川県では死者が236人、4万3000棟以上の住宅が被害を受けました。ライフラインの復旧は遅れ約1万4000人が避難生活を余儀なくされています。

甚大な被害をもたらした能登半島地震について、東北大学の遠田晋次教授は3000年から4000年の間眠っていた活断層が動いた内陸の直下型地震と指摘しています。

阪神淡路大震災や岩手・宮城内陸地震、熊本地震など、活断層による大きな地震は少なくありません。

東北大学災害科学国際研究所遠田晋次教授「宮城県にもいくつか活断層が分布しています。最も著名な主要な活断層は、長町ー利府線断層帯と言われる断層です」

長町-利府線断層帯

長町ー利府線断層帯は、利府町から仙台市中心部を通り村田町まで約40キロにわたって延びています。断層が動いて地震が起きた場合、予想される最大震度は7で宮城県の死者数は約1100人と想定されています。

東北大学災害科学国際研究所遠田晋次教授「能登半島地震の断層と共通しているのは、逆断層という岩盤が上下に動くタイプ。どのように動くかというと、岩盤が東西に押されるので押されてポンって上がるんです。耐震化が進んでいない建物の倒壊が考えられますし、市街地特有の被害が考えられると思います。特に、ラッシュ時とか非常に混雑する状況で起きた場合に、どうなるかはなかなか簡単には想像できないですけれども、大きな被害になることが予想されます」

長町ー利府線断層帯では約3000年に1度地震が起きるとされていて、国の試算によると30年以内に地震が発生する確率は1%以下と示されています。しかし、最後に活動したのは1万6000年前より後としか分かっていないため信頼性が低く、地震の発生は予測できないと言います。

東北大学災害科学国際研究所遠田晋次教授「能登半島地震も4000年ぶりのことが起きたということですけれども、被害を想定してどういう対策が立てられるかということを考えておくことが重要だと思います」

【一部抜粋】

「知識は命を救う」

備蓄品は『ローリングストック』で、無理なく取り組みをお願い致します。