県立神奈川総合高等学校

環境シンポジウム 第6分科会

2015年3月18日 2コマ+昼食会付き

「水俣」の事実から、わたしたちの明日へ

~福島避難者:鹿目久美さんんとともに「水俣」から考える~

生徒たちの自主組織・エコ局主催による環境シンポジウムにお招きいただくこと連続4年目。

いつも、生徒さんとの意見交換を、と願いつつ、分科会の流れのなかで一方的なお話に、どうしても終始していました。

その反省を生かして取り組みたいと考え、今回は、鹿目久美さん(写真)にお手伝いいただくことになりました。

高校生への分科会内容説明には、以下のように記しました。

事前準備するなか、鹿目さんの複雑な胸中を垣間見ざるを得ませんでした。

4年目の「3.11」を迎え、社会的風化と、避難生活の長期化に揺れる鹿目さん。

一度は、鹿目さんをまきこみ、「水俣」を結びつけることは身勝手ではないか、と断念しかけました。

しかし、鹿目さんはこう言われたのです。

「大切な3.11の日が来るから、高校生の意見をきく機会を大切に思う」と。

事前に打ち合わせの時間もままならぬなか、内容の大まかな相談をし、あとは「でたとこ勝負」にしましょ、と語り合いました。

まず、田嶋が「水俣」の学びから4つのことを語り、いっしょに出前活動をする機会に、鹿目さんがもらした感想「もっと早くに、水俣のことを知っておけば良かった」をもっと説明してもらうことに。

(これは、水俣の方も「どうしてそう思ったの?」と気にされていたことなのでした。)

話題の中心になったのは、やはり「事実を知る」ということの重さ。

そして「当事者と非当事者の違い」です。

広義では、当事者でないひとはいません。

しかし、面と向かって当事者となった方と、そうでない非当事者がいます。

その違いは何なのか?

どうしても想像できない痛み。

分け合うこともできない深い痛み。

それでも、想像しようとする、分かち合おうとすること。

鹿目さんは、たまたま実家という避難先のあった自分は、それでも「余力」のある当事者、と言われました。

誰もが当事者であるなら、より「余力」のある者が、それぞれ役割を果たさなければならないのではないか。

高校生のみなさんにとっては、「当事者と非当事者の違い」もさることながら、「余力」ということもなかなか理解しがたいことだったようです。(あ、もちろん、田嶋にとってもひきつづき課題です。)

この言葉について考える時間が持てたことは、もちろん、高校生のみなさんのおかげです。

関心は、昼食会に持ち越され、いっしょにお弁当をいただきながら交流タイムとなって貴重なひとときになりました。

当日、意見の引き出し役をしてくださった、桜美林大学の深澤さんの感想を紹介して締めくくりにします。

毎年、エコ局のみなさんには、お世話になります。

依頼をいただいてから即日のお礼メールまで。

高校生と取り組む環境シンポジウムは、楽しみとなりました。

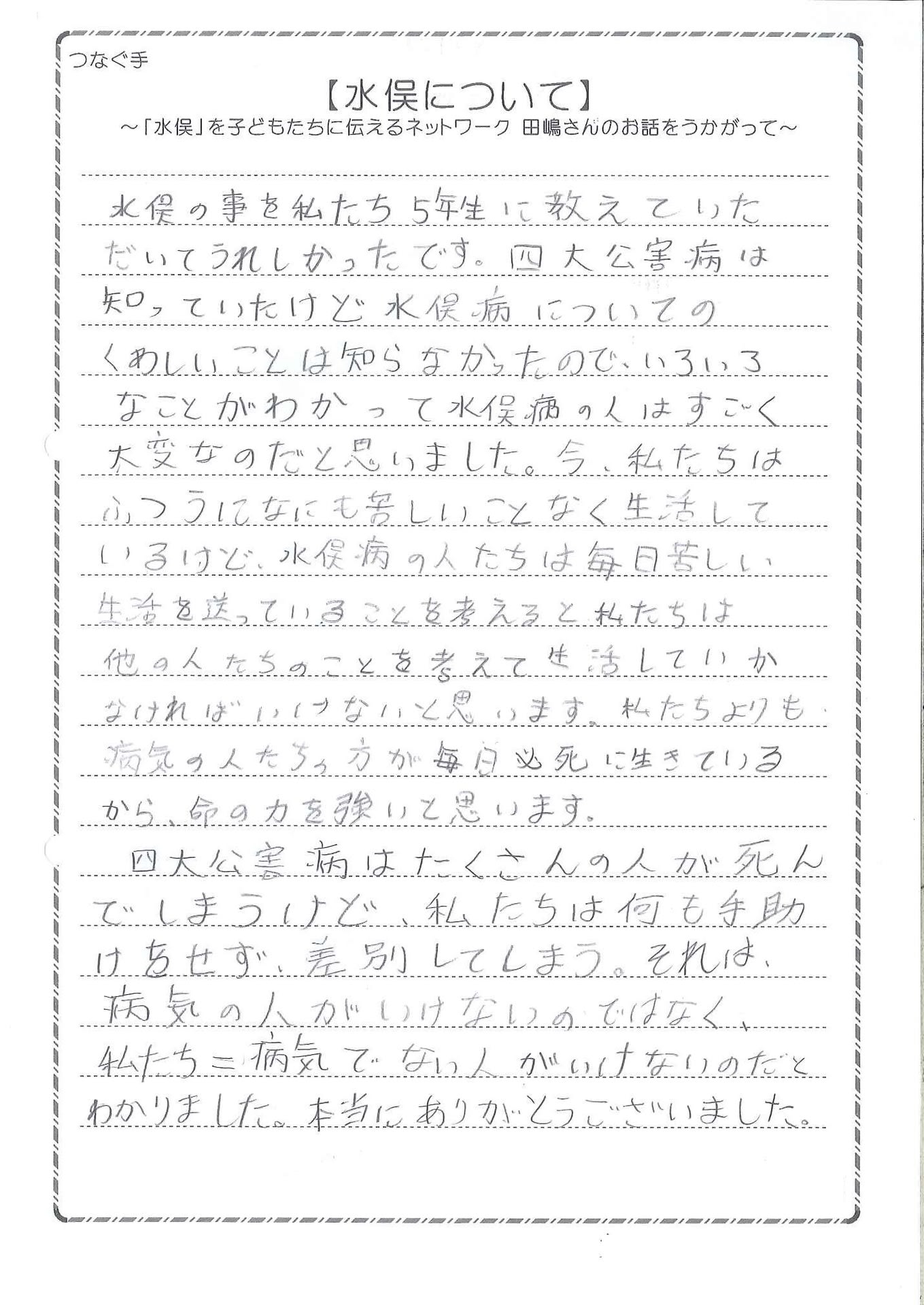

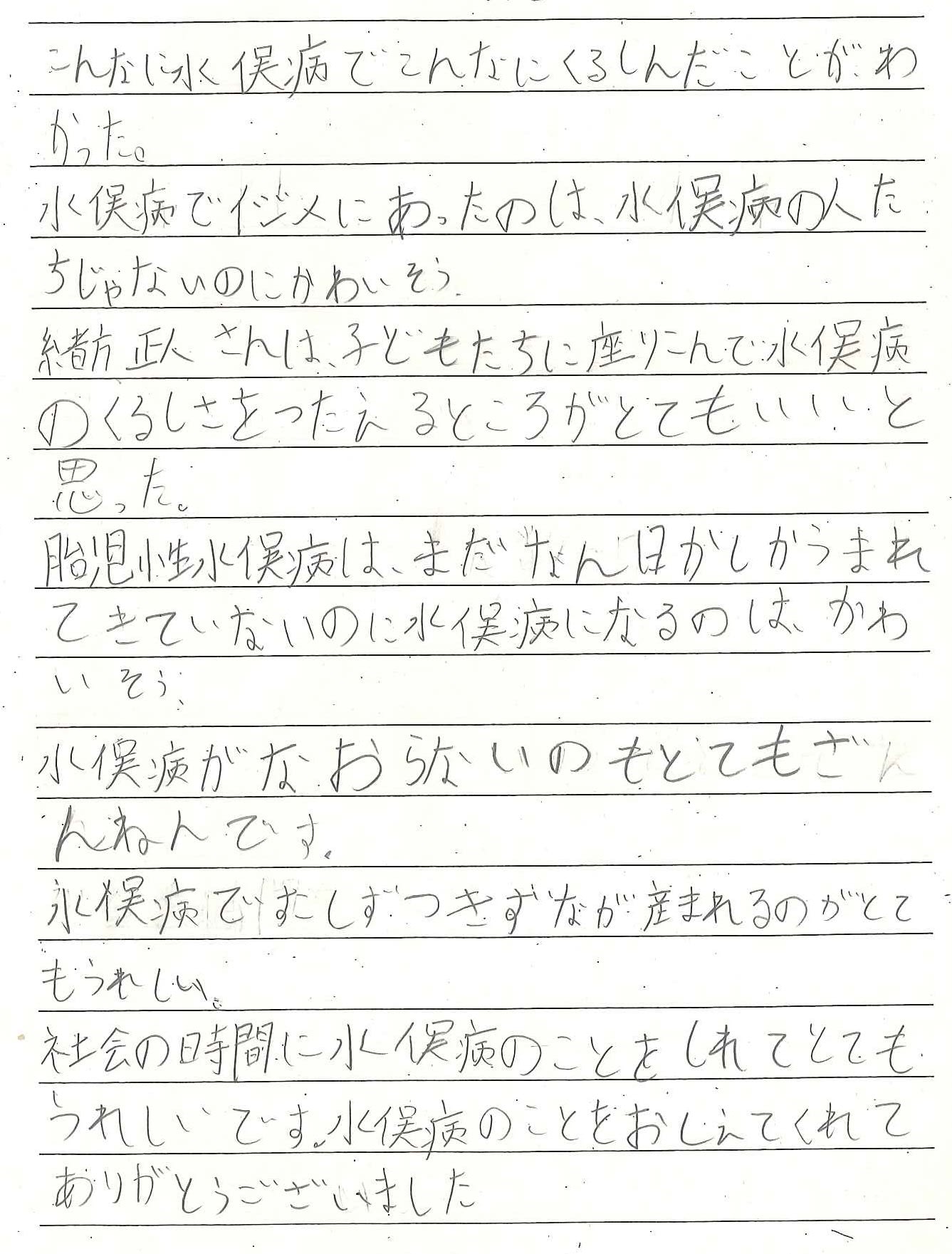

感想を毎年まとめてくださるのも楽しみです。

今年は、さらに心待ちです。

環境シンポジウム 第6分科会

2015年3月18日 2コマ+昼食会付き

「水俣」の事実から、わたしたちの明日へ

~福島避難者:鹿目久美さんんとともに「水俣」から考える~

●行ったひと:鹿目久美さん 深澤礼奈さん(桜美林大学学生) 田嶋いづみ

●使用したもの:PPスライド(資料として配布)

鹿目久美さんに関する掲載記事(川崎市職労 2015.1.5付け、配布資料)

桑原さんの写真パネル3枚(智子さん成人式の写真2点、漁師の手)

●使用したもの:PPスライド(資料として配布)

鹿目久美さんに関する掲載記事(川崎市職労 2015.1.5付け、配布資料)

桑原さんの写真パネル3枚(智子さん成人式の写真2点、漁師の手)

生徒たちの自主組織・エコ局主催による環境シンポジウムにお招きいただくこと連続4年目。

いつも、生徒さんとの意見交換を、と願いつつ、分科会の流れのなかで一方的なお話に、どうしても終始していました。

その反省を生かして取り組みたいと考え、今回は、鹿目久美さん(写真)にお手伝いいただくことになりました。

高校生への分科会内容説明には、以下のように記しました。

いま福島で起きていることは、水俣でかつて起きたことと似ている、としばしば言われています。

今年は、鹿目さんから避難体験を語っていただきながら「水俣」が伝える事実の意味をさぐり、明日を生きていくヒントを見出すワークショップとして講座を持ちます。

今年は、鹿目さんから避難体験を語っていただきながら「水俣」が伝える事実の意味をさぐり、明日を生きていくヒントを見出すワークショップとして講座を持ちます。

事前準備するなか、鹿目さんの複雑な胸中を垣間見ざるを得ませんでした。

4年目の「3.11」を迎え、社会的風化と、避難生活の長期化に揺れる鹿目さん。

※このあたりの心境については、神奈川新聞が紹介してます。 ⇒ こちら

一度は、鹿目さんをまきこみ、「水俣」を結びつけることは身勝手ではないか、と断念しかけました。

しかし、鹿目さんはこう言われたのです。

「大切な3.11の日が来るから、高校生の意見をきく機会を大切に思う」と。

事前に打ち合わせの時間もままならぬなか、内容の大まかな相談をし、あとは「でたとこ勝負」にしましょ、と語り合いました。

まず、田嶋が「水俣」の学びから4つのことを語り、いっしょに出前活動をする機会に、鹿目さんがもらした感想「もっと早くに、水俣のことを知っておけば良かった」をもっと説明してもらうことに。

(これは、水俣の方も「どうしてそう思ったの?」と気にされていたことなのでした。)

話題の中心になったのは、やはり「事実を知る」ということの重さ。

そして「当事者と非当事者の違い」です。

広義では、当事者でないひとはいません。

しかし、面と向かって当事者となった方と、そうでない非当事者がいます。

その違いは何なのか?

どうしても想像できない痛み。

分け合うこともできない深い痛み。

それでも、想像しようとする、分かち合おうとすること。

鹿目さんは、たまたま実家という避難先のあった自分は、それでも「余力」のある当事者、と言われました。

誰もが当事者であるなら、より「余力」のある者が、それぞれ役割を果たさなければならないのではないか。

高校生のみなさんにとっては、「当事者と非当事者の違い」もさることながら、「余力」ということもなかなか理解しがたいことだったようです。(あ、もちろん、田嶋にとってもひきつづき課題です。)

この言葉について考える時間が持てたことは、もちろん、高校生のみなさんのおかげです。

関心は、昼食会に持ち越され、いっしょにお弁当をいただきながら交流タイムとなって貴重なひとときになりました。

当日、意見の引き出し役をしてくださった、桜美林大学の深澤さんの感想を紹介して締めくくりにします。

水俣病については大学に入ってから知ることも多く、解決していない問題であると思っておりました。

何十年経っても続き、今なお国の対応などに不信感を抱かざるおえない印象でした。

私は水俣病の方にお会いしたことはないため、まだまだ知らないこともあるかと思います。

田嶋さんのお話や授業、映像資料と毎回考えさせられ衝撃を受けています。

知らなかった自分に対して、衝撃を受けている自分の差別感情に恥ずかしくなります。

知らないからこその差別、知ることの大切さ、何が正しいのか判断すること…

高校生の質問も私にはないものだったので新鮮でした。

3.11から4年たち薄れてきてしまっているなか、お話を聞くことができ、これからは伝えてもらう側から伝えていかなければならない側になる年齢になってきているので、正しい知識を身につけていきたいと考えさせられました。

何十年経っても続き、今なお国の対応などに不信感を抱かざるおえない印象でした。

私は水俣病の方にお会いしたことはないため、まだまだ知らないこともあるかと思います。

田嶋さんのお話や授業、映像資料と毎回考えさせられ衝撃を受けています。

知らなかった自分に対して、衝撃を受けている自分の差別感情に恥ずかしくなります。

知らないからこその差別、知ることの大切さ、何が正しいのか判断すること…

高校生の質問も私にはないものだったので新鮮でした。

3.11から4年たち薄れてきてしまっているなか、お話を聞くことができ、これからは伝えてもらう側から伝えていかなければならない側になる年齢になってきているので、正しい知識を身につけていきたいと考えさせられました。

桜美林大学 リベラルアーツ学群 3年 深澤 礼奈

毎年、エコ局のみなさんには、お世話になります。

依頼をいただいてから即日のお礼メールまで。

高校生と取り組む環境シンポジウムは、楽しみとなりました。

感想を毎年まとめてくださるのも楽しみです。

今年は、さらに心待ちです。