最高裁上告棄却・不受理決定を受けて

2019年1月14日

志 水(辻 谷) 博 子

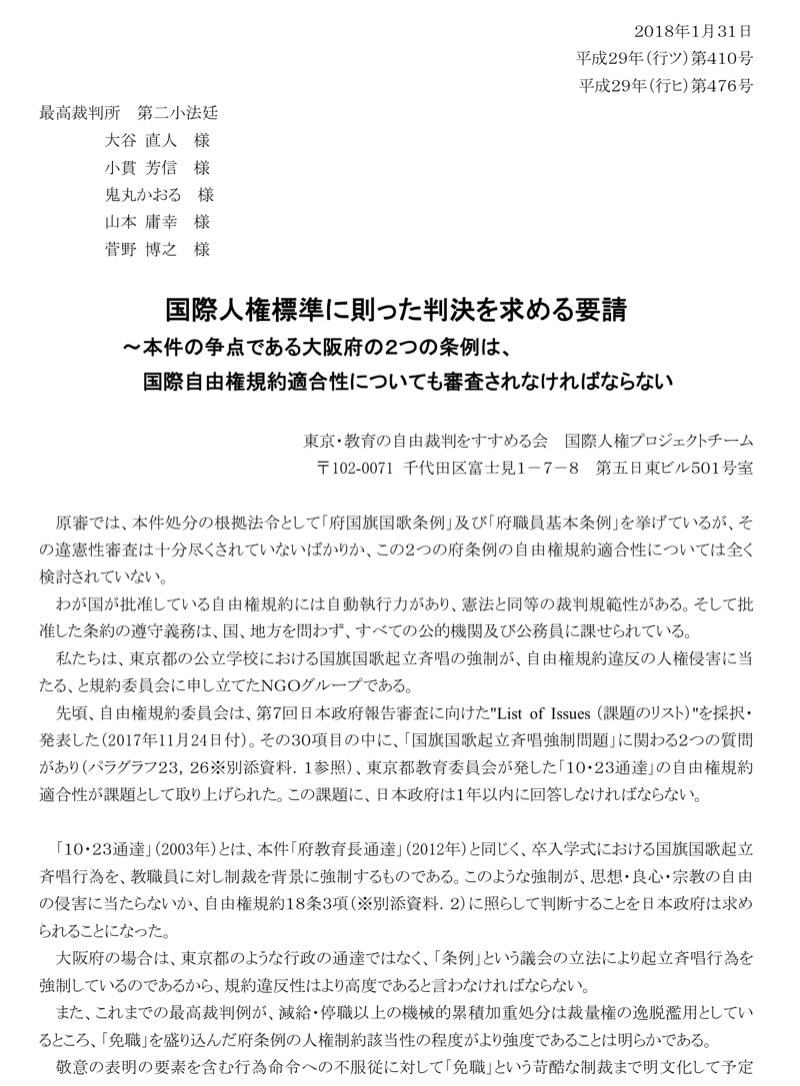

2018年4月18日、最高裁第2小法廷(三浦守・鬼丸かおる・山本 庸幸・菅野博之裁判官)は全員一致で、辻谷「君が代」不起立減給処分取消訴訟上告棄却・不受理を決定しました。

2014年1月20日大阪地裁に訴状を提出して以来、一貫して訴えてきました「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」(2011年6月13日公布施行)、いわゆる「君が代」強制条例の違憲性については、司法はなんら審議をせず判断を回避した結果といえます。

いったい、憲法はなんのためにあるのでしょうか。

大阪「君が代」強制条例ならびにその処分条例ともいえる「職員基本条例」のもと、私は、2013年卒業式で2度目の「君が代」不起立であったため、給与の10分の1を減給される懲戒処分を受けました。38年間の在職中、私が懲戒処分を受けたのは、2012年入学式「君が代」不起立による戒告処分と当件減給処分の2度だけです。ありていに言えば、「君が代」を歌わなかったことだけで懲戒処分を受けたわけです。

いったい「君が代」を歌わないことは、それほどの「罪」なのでしょうか。

当初、私は職務命令に違反した以上懲戒処分はしかたがないことかもしれないと考えました。しかし、日本に憲法裁判所がない以上、「君が代」強制条例が憲法違反であると訴えられるのは、その条例のもとで懲戒処分(不利益処分)を受けた者しかいません。ならばと裁判を起こした次第です。なにより「君が代」強制条例の問題を多くの方々に知ってほしいという気持ちがありました。

もうひとつ、裁判を起こした理由があります。「日の丸」や「君が代」をどう取り扱うかについては、戦後まもなくから議論が起こります。とりわけ先の戦争でこれらが果たした役割を考えると、学校でどう取り扱うかについてはおおいなる議論がありました。おおよそのところで言うと、政府や行政は、学校とりわけ儀式において「日の丸」を掲げ「君が代」を斉唱することを推進しようとしましたが、現場の多くの教員は、さまざまな立場、さまざまな考えの子どもたちが学ぶ学校において、「日の丸」「君が代」を強制することはあってはならないと考えていました。

「日の丸」「君が代」の強制に抗したためなんらか処分を受けた教員や市民の裁判は、1960年代から連綿と続きます。大阪、福岡、京都、沖縄、東京、鹿児島、広島・・、ゆうに70件を越えています。「日の丸」「君が代」の戦後の歴史は、そのまま司法に憲法を問う歴史でもあったわけです。私が裁判に踏み切ったもうひとつの理由は、そういった先達のたたかいを引き継ぎ、かつ、それを次代の子どもたちにも伝えていきたいと思ったからです。私が敗れても「君が代」裁判は今後も続くことでしょう。全国で唯一大阪だけにある「君が代」強制条例は明らかに憲法に違反している―その思いは今も変わりません。

「君が代」を歌えと定めた条例は、なにひとつ問題はないのでしょうか。

いったい、司法とは誰のために、何のためにあるのでしょうか。

大阪地裁に提訴して以来、司法に私たちが一貫して求めてきたことは、「君が代」強制条例・職員基本条例の違憲性でした。しかし、地裁判決(2016年7月6日内藤裕之裁判長)はなんら憲法判断をしませんでした。私たちは控訴審においては憲法学者西原博史さんの鑑定意見書を提出し条例についての高裁に憲法判断を迫りました。ところが、高裁判決(2017年8月31日田中敦裁判長)においても、“西原意見書はにわかに採用できない”の一言で片付けられ、控訴人の主張に対してはなんら応答されず、またしても憲法判断はなされませんでした。

先日、ひとりの法学者が司法の現状を次のように告発されていました。

“「憲法判断を行わないのが司法のプロ」という裁判官の意識の問題がある”と。

「日の丸」「君が代」が国家のシンボルである以上、そしてそれらを為政者が「国民」を束ねる道具として利用しているからには、司法もそれに忖度するということなのでしょうか。しかし、司法が国や行政の過ちを判断しないでいったいだれがその危険性を指摘できるでしょうか。

2011年「君が代」強制条例が公布施行され、すでに8年になります。学校現場は明らかに変わりました。条例下「君が代」起立斉唱“命令”体制は不当な人事評価制度ともあいまって、教職員が意見、特に政府や行政に対する批判的な意見を表明することさえ憚られる空気を生み出しました。もちろん、それは生徒にも即座に伝播します。子どもたちは、「上」のいうことを聞くのは当たり前、今ある社会を批判することもできず、格差社会を肯定し、何か問題があったとしても「自己責任論」に絡め取られているように見えます。これこそが為政者の狙いではなかったのかとさえ思うほどです。

今、私は、司法が憲法を尊重しないなら、私たち市民が憲法を擁護していく他はないと考えています。「君が代」裁判はこれからも続くことでしょう。司法が憲法を取り戻すまでたたかいは続きます。それと同時に憲法は誰のために、何のためにあるのか、多くの人々と考え合い、語り合い、そして憲法を私たちの生活のなかで活かしていきたいと思います。

これまで「君が代」不起立減給処分取消裁判を応援してくださったみなさま、心よお礼申しあげます。私はこれからもたたかい続けていこうと思います。子どもたちの未来がどうあるべきか―私たちの課題はまだまだ多いといえます。

なお、4月18日に上告棄却を受けながら当方の手違いにより報告がおくれましたことをお詫びします。