一九五五年の本書、日本人により書かれた中国人視点による「南京大虐殺」のストーリー。衝撃的な作品。

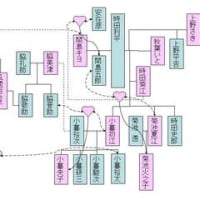

時代は一九三七年十二月、陳英諦は首都南京に妻子と暮らす。兄は日本軍侵攻の知らせから、南京を脱出、英諦は兄から、家と財産を守るよう命じられた。英諦の妻莫愁は妊娠九ヶ月、息子は五歳、大きな三階建ての家を守る役割を担わされた。そこに、姪の楊も別の町から逃れてきた。

南京に侵攻してきた日本軍は、庶民に紛れ込んだ兵士を探索するため、一五歳以上の男子の体を検査する。少しでも兵士だった痕跡が体にあれば、即刻殺される。肩から鞄を提げていたので肩口に擦れたあとがある車掌だった男は殺される。大工で指にタコができていた男も殺された。女性の多くはレイプされ、罪なき子どもでさえ殺された。英諦も殺されるための集団に入れられたが、逃げて死を免れる。妻子の行方は逃げる途中で別れ別れになり知れない。英諦は死者の数について、数万とも数十万ともいわれる数には意味はないと考える。死は、個人や家族に取っては、その一人の死でしかないと。

進駐してきた日本兵の桐谷中尉が英諦が守る館を借り上げ、英諦は奴僕として使われ始める。桐谷は日本では大学教授のインテリらしい。日本軍の狼藉を恥じる姿も見せるが、英諦にはそれは偽りのフリだと見える。本来的には日本軍兵士であることから、なんの反省もしていないはずであると。そもそも、アジア諸国を欧米から解放する、という政治的メッセージからして、この蛮行を見ると、本当にその責務を背負い込むとは思えない。桐谷中尉は、中国における太平天国の乱やアヘン戦争を例に出して、この虐殺を正当化しようとするが、英諦は、それを過去を自己正当化のためにしか解釈しようとしない姿勢だと感じる。

英諦の家で働いていた女中が、英諦の妻莫愁が殺害されたこと、五歳の息子も日本兵士に殺されたことを告げる。姪の楊は、黴毒で弱っているところを見つけ出し救出するが、阿片中毒に掛かっている。楊は、共産党が集結する西安への逃避を英諦に相談する。物語は以上。

戦争における蛮行。太平天国の乱、アヘン戦争、ドレスデンの悲劇、アウシュビッツのユダヤ人虐殺、東京大空襲、広島長崎原爆投下、南京大虐殺。現代人が過去と向き合うのに、忘却はなく、無知の罪はあるはずである。