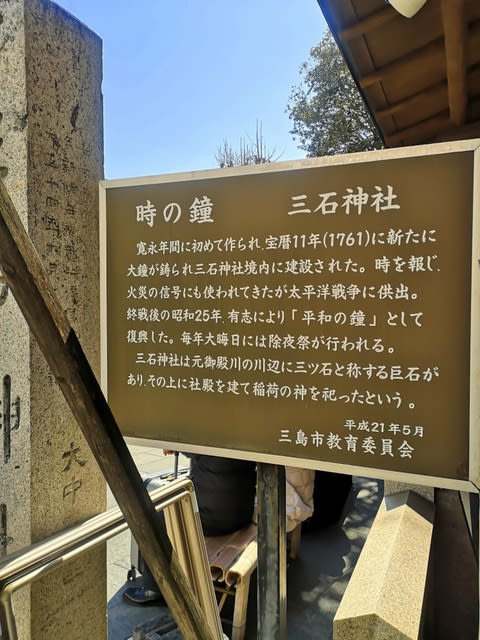

うなぎを食すには 綺麗なわき水の出る 三島

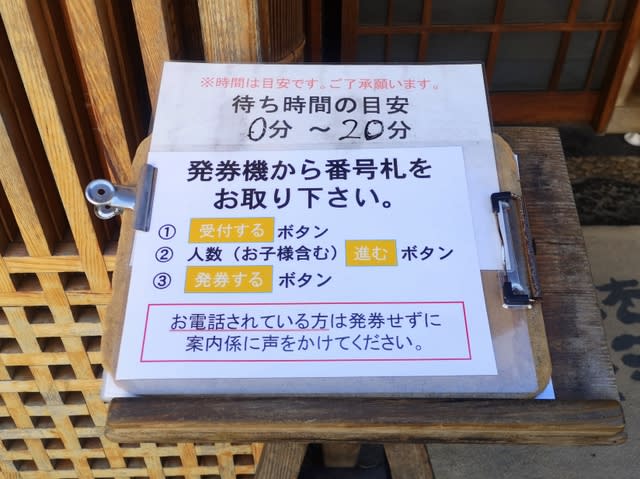

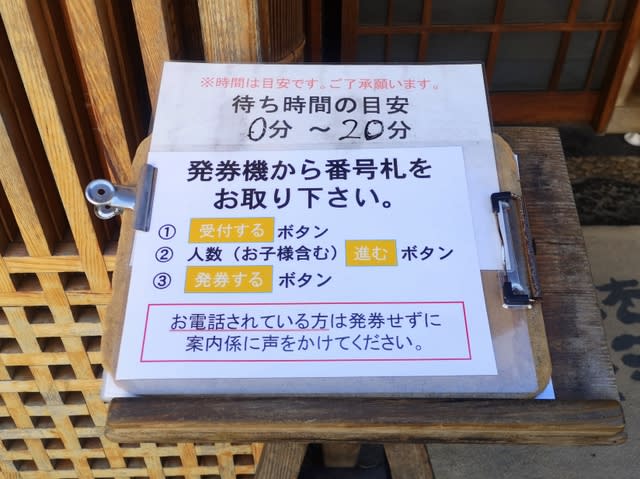

予約した旨を伝えると 番号用紙をもらいます

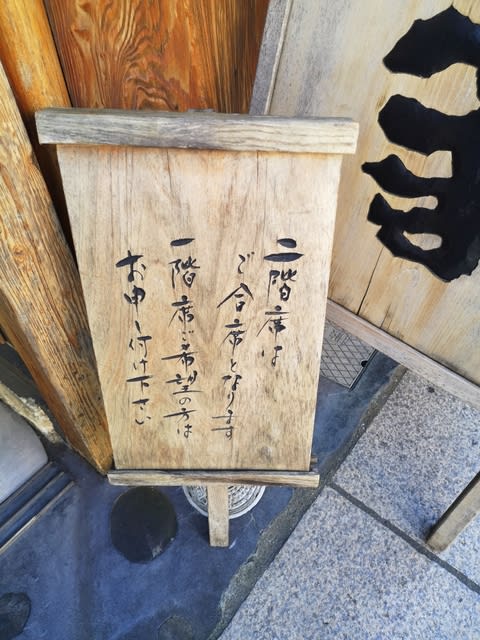

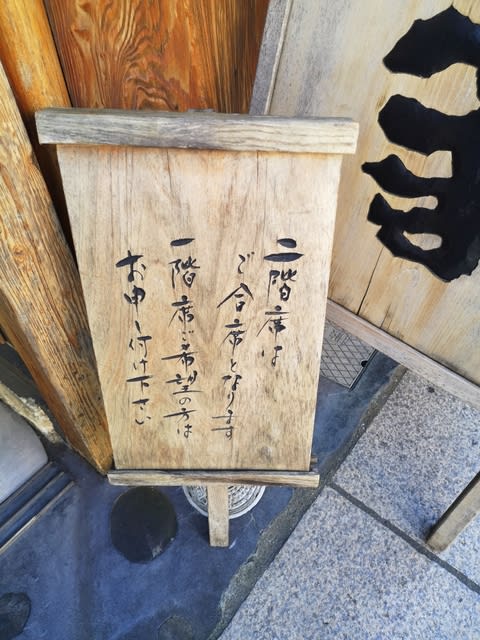

席は 椅子席を予約した方がベスト

※予約しないと 1時間待ち

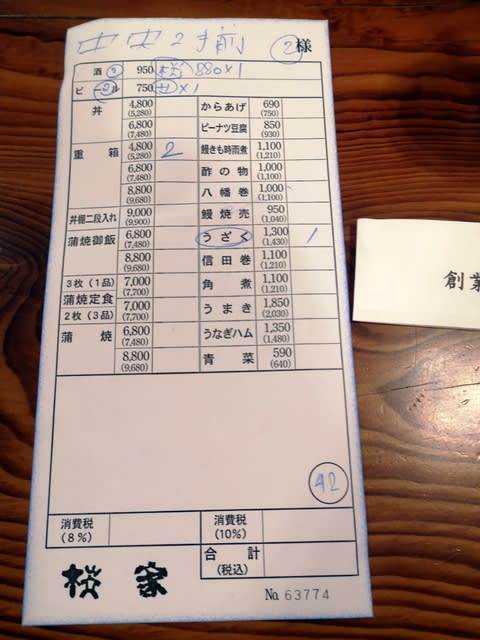

常温を頼んだので 徳利は「片口の備前焼」 粋ですね~

ごはんは少な目を頼み うなぎは横置き いい照りです

ふわっと柔らかく たれは甘すぎないのが これまた良く

山椒は 色鮮やかで 柑橘の香りです

中央には 会計場があり ここでしめます

所要時間は 1時間

ブログを見ていただき、ありがとうございます。

ブログを見ていただき、ありがとうございます。

ブログを見ていただき、ありがとうございます。

ブログを見ていただき、ありがとうございます。

「COREDO室町1」に行く途中

冬のうなぎを求めて

「日本銀行」ウラの「鰻 いづもや」に寄ってみます。

本店本館は、今でも創業当時の建物のままです。

伝統を大切にする日本橋らしい落ち着いた雰囲気を感じます。

目当てのうなぎは、「特別サービス限定10食(午前11時~)」

路地を入ったところにある別館は隠れ家的存在で、左側がお座敷の入り口

右側が椅子テーブル席の入り口です。

並ぶ場所は、本館別館の右側の入り口前です。

限定は、蒲焼が3枚(1匹半)並んだお得なうな重です。

肝吸い、または赤だし付きで3,300円(うな重(葵)5,720円と同等品です。)

先着順のため10時半に伺うと、すでに2名並んでいます。

店の注意書きには「どなたかが先に列に並び

あとから来られて合流するのはご容赦ください。

順番通り最後尾にお並びください。」と書かれています。

「いづもや」は昭和21年(1946年)戦後間もなくこの地「日本橋本石町」で76年の創業。

初代、岩本六右衛門が昭和17年(1942年)に神田美倉橋ガード下で始めたのが最初

戦争で一時商売を辞め、戦後、今の場所にて再開。

感染対策も良く、向かいのアクリル板のため、話しもできません。

まずは「白鷹」のぬる燗で、のどを潤します。

「板わさ」を酒の肴に一杯。さすがに「鈴廣のかまぼこ」は弾力があります。

添えられた「ミョウガの細切り」と「さび」は赤軸でしょうか。

わさびは全部使わず残しておきます。

まずは「お新香」も美味しく、酒のアテになります。

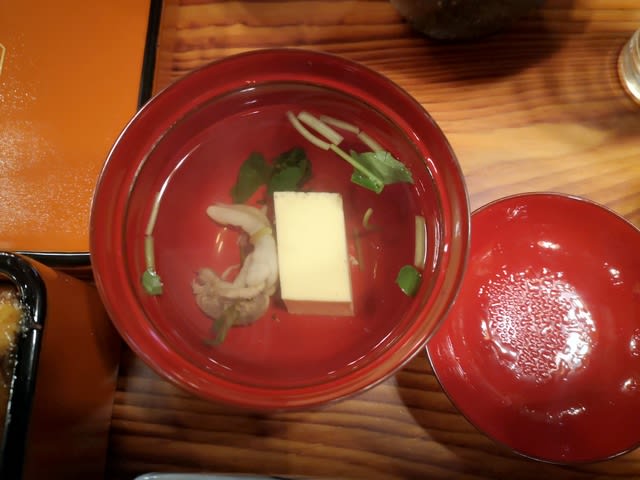

「肝吸い440円」、「赤だし440円」も好きですが

うなぎには肝吸いのセットで。

ぬる燗でちびちびやってると

きました! うな重(ごはん少な目)

重箱のふたが、漆の地に金埋めの「日本橋」。

いいですね~魅入ってしまいます。

ふたのウラは、控えめに家紋など入れず、四文字で。

箱のふちまでギッシリと、きれいな焼きめ、ご飯の粒は見えません。

炭は紀州備長炭を使用し、蒲焼のタレはあっさりめ

脂の乗ったうなぎの旨みを存分に引き立て、品のいい味わいに仕上げています。

うなぎはふっくらと、お箸も「スッ」とはいります。

残ったワサビをチョイとのせて、日本酒のアテに。

タレがあっさりなので、白焼きのようにこれもまた合います。

やっぱり うなぎを食するなら「冬」 ですね。

【鰻 いずもや】

住所:〒103-0021 東京都 中央区 日本橋 本石町3-3-4

電話:03−3241−2476

休日:日曜、祝日

営業時間:《本館》《別館》共に

【月曜~土曜】午前11時~午後2時30分

午後5時~午後10時

※「いいね!を押したくても押せません。」というコメントが!

「goo blog」では、gooに登録しないと簡単に「いいね!」を押せないようです。

江戸の街道をくだり

箱根の関に向かう手前

小田原宿で歩がとまります

当時から、流行った「うなぎ屋」

向かうは、城の南にある「松琴楼(しょうきんろう)」

のきのれんをはたき、奥の間へ

予約した、間仕切った2席のテーブルに案内されます。

まずは「板わさ」と地酒をなめて

うなぎは、67匁(もんめ) を頼みます。

「松琴楼」の屋号の由来は

「桂離宮」にある茶亭のうちの松琴楼を模して名づけられたそう。

創業は江戸末期

独自の製法でふっくら蒸し上げた極上のうなぎがおすすめです。

フワトロでとろける上等うなぎ。

鰻を取り巻く「板わさ、骨せんべい、塩辛」も上等でござります。

小田原城散策の際にいつも気になっていたお店。

重ねてきた歴史を外観から感じる良い雰囲気のお店です。

入店いたしますと、土間のテーブル席と畳敷きのお座敷席の店内。

開店まぢかの11時半

予約ですでに確認済み、店員さん振る舞いもよく今からが楽しみです。

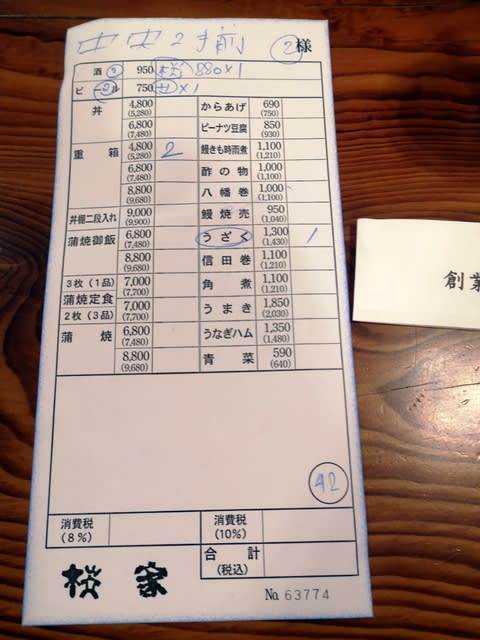

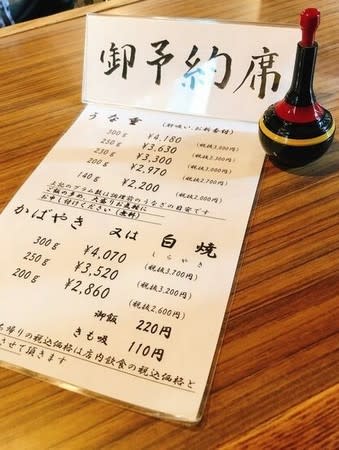

早速メニューを拝見いたします。

鰻はグラム数でお値段が決まる「変動制」を採用している珍しいスタイル。

選んだのは、250グラムのサイズ。

それと「菊正宗の常温」と「板わさ」をオーダーして

鰻の到着までのアテにさせていただく事にします。

まずはトクトクと注いでちびっとやって、

アルコールとともに提供される「骨せんべい」と「塩辛」に喜びます。

切り方も珍しい「板わさ」をひとつつまみ「さすが、かまぼこの本場小田原」です。

お酒もそろそろ、鰻を頼みます。

「うな前」の時間を楽しんでおりますと

20分ぐらいで、鰻の到着です。

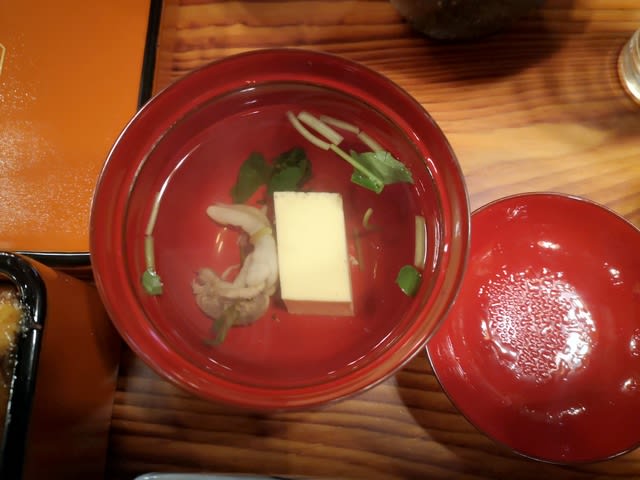

黒塗りの漆器の大小は、鰻と肝吸と漬物の「うな重250g」です。

蓋を開けると、内側は朱色の器にすき間なく詰まった鰻。

朱と鰻の色合いが美しく。

鰻に箸を入れますと、柔らかすぎる「ふわとろの極地」。

箸の扱いに注意が必要な程に柔らかく仕上げられている鰻。

くずれるのを慎重に口に運ぶと

まずは焦げの香ばしさが鼻をくすぐり、その次に感じる脂の存在。

柔らかすぎるふっくらと軽い鰻です。

「タレ」は、醤油のキリッとした辛さを前に出した江戸の味

通常の甘さばかりがたつものではなく、サラッとした口当たりが

良く私好みの美味いタレなのであります。

ふんわりと柔らかい鰻を求めている人には良く

その上、鰻を取り巻く品々も驚きの質の良さです。

接客も丁寧で雰囲気も良くて、ゆっくりできるお店です。

こんな良いお店に、江戸から来たかいがありました。

地元の方もお昼ごろ伺い、帰りには年末の福引券をもらっています。

そろそろ今年も終わり、小田原城のお堀をそぞろ

お城を眺めて帰ります。

🔴「趣味の歳時記」ここをクリックすれば、見ごたえあるもう一つのブログ。お待ちしています❣️❣️

◯「初版 ひとり ときどき ふたり散歩」は、こちらをクリック❣️❣️