個人的なメモ(自分用、考察、加筆予定)

(メモ)猫のサプリメント 心筋症、腎不全① - Let's growing!

はちみつを食べるエミル非加熱、ロシア産のこのはちみつしか食べない18歳のマウも1日おきにウェットフードに混ぜはちみつを食べている------------------------------------...

goo blog

(メモ)猫のサプリメント 心筋症、腎不全②奇蹟のマグネシウムより - Let's growing!

個人的なメモ(自分用、考察、加筆予定)(メモ)猫のサプリメント心筋症、腎不全①-Let'sgrowing!はちみつを食べるエミル非加熱、ロシア産のこのはちみつしか食べない18歳...

goo blog

猫に心房細動は少ないようだが、これは動物病院の対応にも通じる話であり、また興味深いため

不整脈、心疾患等の参考になるであろうから記すことにした。

ATRIAL FIBRILLATION: REMINERALIZE YOUR HEART

Most clients who have consulted with me about their symptoms of atrial fibrillation are very distressed about their condition. Additionally, most patients have also been traumatized by their interaction with the medical community. Doctors give AFib patients no natural or alternative options; they immediately prescribe several medications and recommend cardioversion or catheter ablation of the fibrillating area in the heart. They provide no reassurance, instead assuring patients that their condition is lifelong and incurable and will only get worse with time. If a patient doesn’t seem compliant with the standard treatment for AFib, doctors scare them into taking their drugs by warning them that they otherwise risk having a stroke or heart attack.

患者は医療界との交流によってトラウマを抱えている。

医師は心房細動の患者に選択肢を与えない。

彼らはすぐにいくつかの薬を処方し心臓の除細動、カテーテルアブレーションを推奨する。

彼らは安心感を与えず代わりに彼らは(心房細動が)生涯の不治の病であり、時間と共に悪化するだけであることを患者に保証する。

患者が標準治療をやりたがらない場合、医師は脳卒中や心臓発作を起こす危険性があるとして患者を怖がらせ薬を服用させるのである。

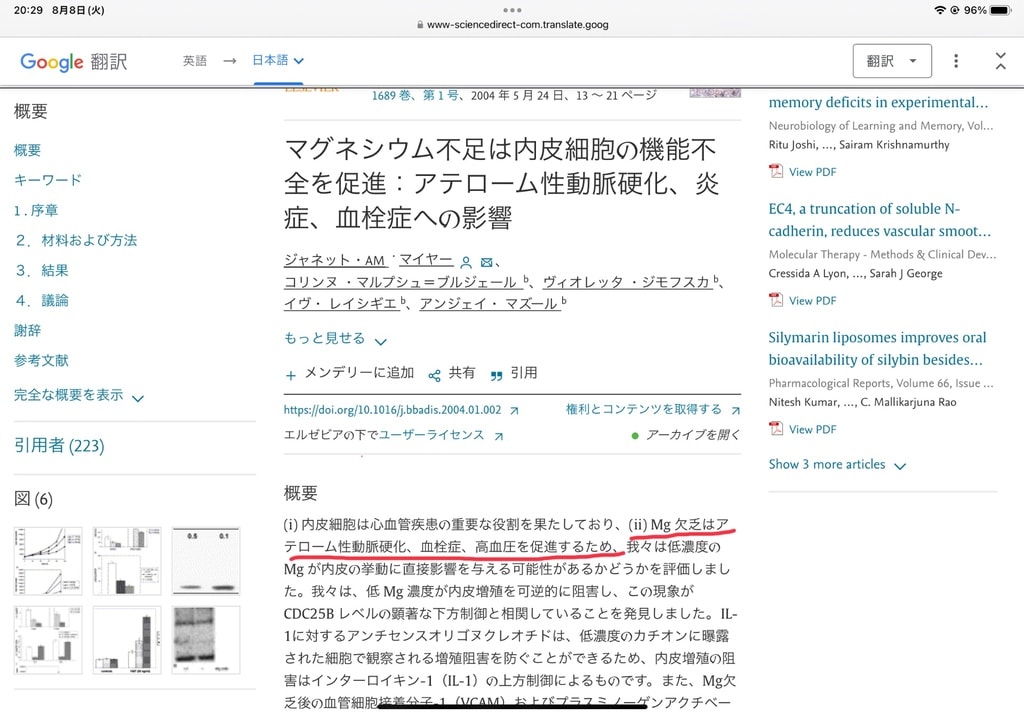

Since doctors do not look closely at the role that magnesium plays in AFib, they miss the opportunity to give their patients a treatment that can help the heart’s electrical disharmony. If doctors do acknowledge and prescribe magnesium, it’s usually magnesium oxide, a form that’s very poorly absorbed, causing an overwhelming laxative effect and reinforcing to doctors the notion that magnesium is ineffective! On top of that, diarrhea can flush out even more magnesium, further upsetting the electrolyte balance. Doctors focus on magnesium oxide because it’s the form that has been used in the majority of magnesium studies and they assume diarrhea is a normal side effect of taking magnesium. A reader of my blog sent me the following story of how she developed her AFib but the doctors would never admit the cause.

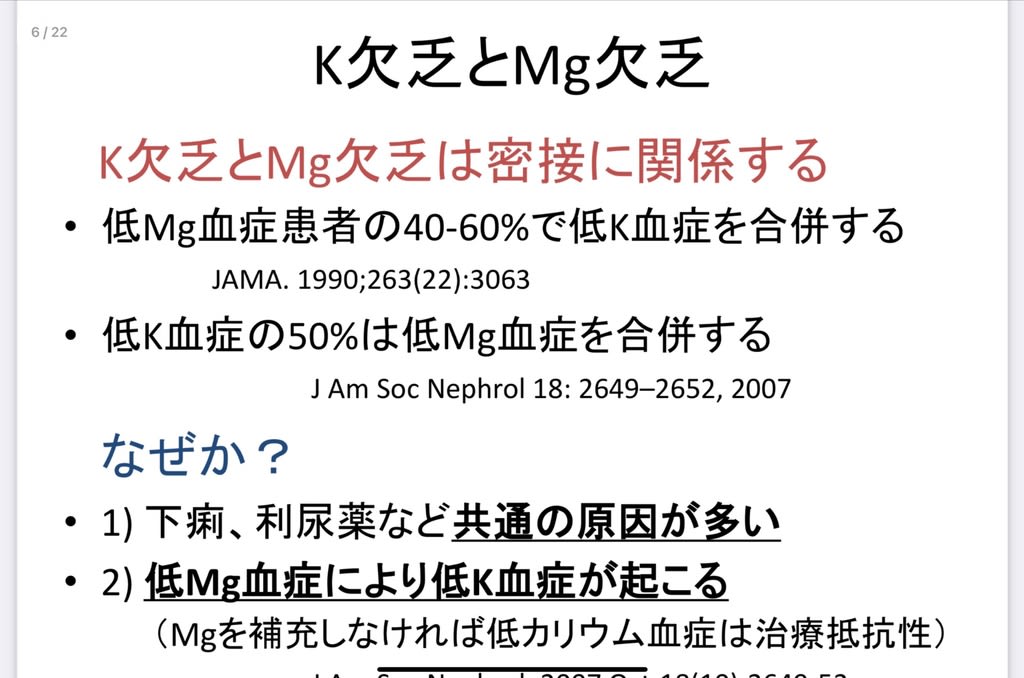

医師は心房細動でマグネシウムが果たす役割を知らないから、心臓の電気的不調和を助けることのできる治療法を提供する機会を逃している。

医師がマグネシウムを認めて処方する場合は酸化マグネシウムであり、吸収率が非常に悪いものであり

圧倒的な下剤効果を引き起こし、医師にマグネシウムは効果がないという考えを強固にする。

そのうえ酸化マグネシウムは(下痢によって)更に多くのマグネシウムを排出し、そして電解質バランスを崩す可能性がある。

医師が酸化マグネシウムに着目するのは酸化マグネシウムが大部分の研究で使われてきた形態であり、下痢はマグネシウムを摂取することによる通常の副作用であると考えるからである。

A reader of my blog sent me the following story of how she developed her AFib but the doctors would never admit the cause. In 2014, on June 30, I developed abdominal pain, nausea, and vomiting. Within several hours the pain localized in the right lower quadrant, so I went to the hospital ER, and after several more hours I was diagnosed with acute appendicitis.

私のブログ読者から彼女が心房細動を発症した経緯について送られてきたが、医師はその原因を認めようとしなかった。

2014年ERを受診し、急性虫垂炎だと診断された。

かなり待たされた挙句、腸穿孔を起こしたのであった。

When I woke up, I was on two IV antibiotics—Flagyl and Levaquin—in addition to IV narcotic pain meds and nausea meds. I continued to have severe nausea and vomiting—now due to the narcotics, which also had me so sedated that I was barely aware of what was going on around me. After three more days of constant vomiting, I began refusing the narcotics and my symptoms improved quite quickly.

(手術から)目が覚めると鎮痛剤(麻薬性)と吐き気どめの点滴に加え、2種類の抗生物質を点滴で投与された。

吐き気と嘔吐が3日間続いたが、それを拒否してから症状はすぐに改善した。

On my fourth hospital day, I developed AFib with a rapid ventricular response and was admitted to the ICU. At that point I also refused the Levaquin, although the cardiologist assured me that it had nothing to do with my arrhythmia. From reading your material, I now know Levaquin is a fluoride drug that binds magnesium!

入院4日目に心房細動を発症しICUに入院した。

私はその時点でレバキン(ニューキノロン系合成抗菌薬レバキン、日本販売名:クラビット)を拒否したが

心臓専門医はそれ(レバキン)は私の不整脈(心房細動)と何も関係がないと断言した。

(私は)あなたの資料を読んで、レバキンがマグネシウムに結合するフッ化物だと知った。

They finally checked my electrolytes. Serum magnesium and potassium were both low—apparently they had not been checking them postop despite the fact that I had been vomiting constantly for four days!

ようやく電解質をチェックしてもらったが、血清マグネシウムとカリウムはどちらも低く

嘔吐が続いていたにも関わらずチェックしていないようだった。

I converted to normal sinus rhythm fairly quickly after discontinuing Levaquin and taking magnesium and potassium and a short course of the antiarrhythmia drug amiodarone.

レバキンを中止し、マグネシウムとカリウムそして抗不整脈薬のアミオダロンを短期間服用した後かなり早くにサイナス(洞調律)に戻った。

It is truly shocking how unaware conventional medicine is of basic biochemistry and also of the dangerous side effects of the medications they prescribe. I am very fortunate that they didn’t kill me.

従来の医学が基本的な生化学や、処方される薬の危険な副作用に気づいていないことは、本当に衝撃的だった。

彼らが私を殺さなかったことはとても幸運だった。

Doctors believe that most cases of AFib are secondary to heart disease, so the treatment is to medicate those symptoms to try to alter the course of the disease. At one time doctors described adrenal stimulation and vagus nerve relaxation as factors in AFib. But doctors no longer discuss these causes of AFib with their patients, leaving them to worry endlessly. That happened to a client of mine who experienced arrhythmia, anxiety, and shortness of breath from drinking cold water.

医師は心房細動の殆どの症例は心臓病に続発すると考えているため、治療はこれらの症状は薬で病気の経過を変えようとすることだ。

かつて医師は、副腎刺激と迷走神経弛緩を心房細動の原因として説明してきた。

しかし医師はもはや心房細動の原因を患者と話し合うことなく、患者は際限なく心配するようになった。

それは冷たい水を飲むことで不整脈、不安、息切れを経験した私のクライアントに起こった。

Doctors say that if you have AFib, you are at increased risk for heart failure, clots, and strokes. But that’s only if you already have heart disease. Most people I speak with do not have a heart problem; they have a magnesium deficiency problem.

医師は心房細動を患っている場合、心不全、血栓、脳卒中のリスクが高まると言う。

しかしそれは、あなたが既に心臓病を患っている場合に限る。

私が話す殆どの人は心臓に問題を抱えていない。

彼らはマグネシウム欠乏症の問題を抱えている。

Unfortunately, the medications that are used to treat AFib can themselves cause heart disease, disease, which may just increase the likelihood of maintaining an AFib condition. And those patients with heart disease, high blood pressure, and high cholesterol are on medications that cause more heart disease because those meds cause magnesium deficiency. That’s probably why doctors say that AFib is incurable. They don’t know that magnesium deficiency may be the cause and magnesium supplementation may be the cure for many people.

残念ながら心房細動に使われる薬は、それ自体が心臓病を引き起こす可能性がある。

これは心房細動の状態を維持する可能性を高めるだけかもしれない。

そして心臓病、高血圧、高コレステロールの患者は、マグネシウム欠乏症を引き起こすための、

より多くの心臓病を引き起こす薬を服用している。

心房細動は不治の病だと医師がいうのはそのためだろう。

彼らはマグネシウム欠乏症が原因であり、マグネシウムの補給が多くの人の治療法であることを知らない。

フッ素系医薬品の索引

Index of Fluorinated Pharmaceuticals

The heart has four chambers; the top two are atria and the bottom two are ventricles. What causes the atria to fibrillate? In a healthy heart, the electrical impulses in the atria are coordinated by the proper balance and interaction of several minerals that function as electrolytes: magnesium, calcium, sodium, and potassium. It seems logical that an imbalance of these minerals is the cause and balancing them is the cure. But doctors skirt around that issue—probably because they don’t even measure magnesium in a routine electrolyte panel. Just look at your most recent blood tests and you’ll see that I’m right. They test for sodium, potassium, calcium, and chloride but not magnesium.

心房の電気インパルスはマグネシウム、カルシウム、カリウム、ナトリウムの適切なバランスと相互関係によって調整される。

これらのミネラルの不均衡が原因であり、そのバランスをとることが適切な治療法だと思える。

しかし医師はこの問題を回避しているが、通常の電解質検査でマグネシウムを測定することすらしていないからだろう。

今、血液検査をすれば私の言うことが正しいとわかるだろう。

ナトリウム、カリウム、カルシウム、塩化物は検査をするが、マグネシウムは検査しないのである。

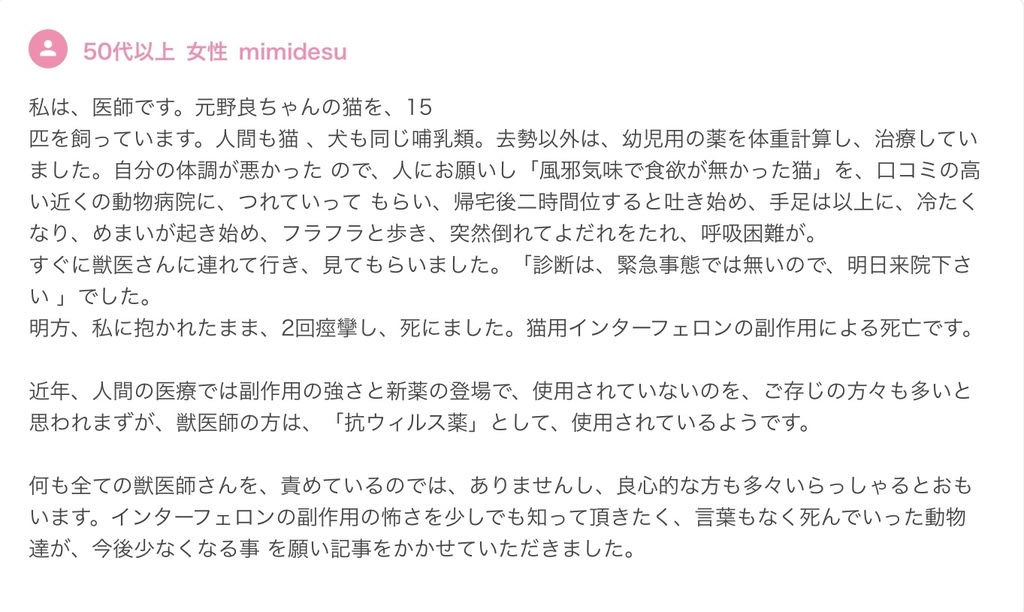

筆者はインターフェロンもマグネシウム欠乏になる原因だと言っている。

獣医のかなりの割合が、インターフェロンをまるで万能薬かのように使いたがるケースが多い(そのような獣医は個人的に知識不足だと思っている)

ヒトでは副作用や様々な問題からインターフェロンを使う機会が減ったようだが、売れなくなったインターフェロンをペットに転用することで製薬会社が販路を見出しているのかもしれない。

猫用インターフェロンの効果と副作用について | ねこちゃんホンポ

人間の病気に対しても使用される、インターフェロン。猫の感染症の治療にも使われています。適正な使用をすれば良い薬なのですが、使い方を誤ると、取り返しのつかないこと...

ねこちゃんホンポ

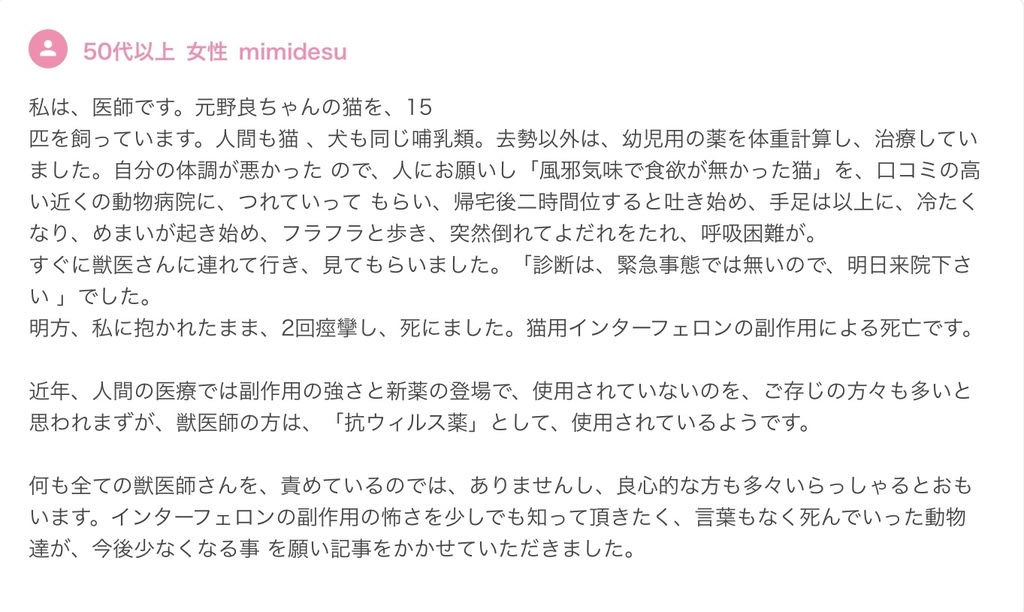

上記のコメントに人間の医師のコメントがあり興味深い。

他のコメントも興味をひく。

レボリューションとインターフェロンで亡くなった子猫。

欧州で禁止の農薬がレボリューションの正体、プラス、インターフェロン。

※欧州で禁止の農薬のものはフロントラインでした(シロアリ、ゴキブリ駆除薬の成分である)

しかしレボリューションも危険性が高いと思われる(理由:作用機序が神経遮断、Ca +増強)

獣医のかなりの割合は人間の多くの医師と同じで獣医学部で習ったことを疑いもなく踏襲するだけのようだ。

炎症が起きているのにインターフェロンで更に免疫を上げ炎症を強化するのは、治療としていかがなものかと思う。

恐ろしい副作用はいくつもあるがサイトカインストームという全身炎症、多臓器不全を引き起こす可能性もある。

獣医学部でウイルスにはインターフェロンと教われば、自分で考えることもなく機械的に投与するのだろうか。

論文に効果が高いとあれば、疑いもなく使用するのだろうか。

その論文の研究には製薬会社のマネーが入っていないだろうか。

おそらく、殆どの獣医はそのような可能性を念頭においていないだろう。

その論文は製薬会社のマーケティングの一環である可能性があるにもかかわらず。

(ヒト)インターフェロンの論文日本語訳

インターフェロンは疾患の増悪にも関与している

IFNシステムは,多くのRNAウイルス感染症において,感染最前線でのウイルス排除に必須であると考えられるが,コロナウイルス感染症においては,ウイルス排除に加えて疾患増悪にも関与し得ることが示されている。たとえば,マウスにおける経鼻SARS-CoV感染実験では,感染初期のIFN誘導は減弱しているものの,IFN投与により病態を緩和させることができる。しかし,遅延して誘導されるIFNは,ケモカイン遺伝子の発現と肺への炎症性単球の動員などを介して致死的な肺炎を誘導することが示されている5)。このIFN系の減弱と疾患重症化の関連は,SARS-CoV-2感染でも報告されている6, 7)。

また,COVID-19患者コホートにおける病態別の経時的な解析では,軽症患者では初期のIFN誘導とその後の速やかな発現減弱がみられるのに対し,重症患者では病態の悪化とともに血中IFN量の増加が観察され,感染後期のIFN誘導はウイルス排除に寄与できず,むしろ病態の悪化に関与している可能性がある8)。これらの知見は,コロナウイルス感染症ではIFNの感染初期の誘導とその後の速やかな減弱が重症化阻止に重要であることを示唆している。

一方で,血中に存在する抗IFN中和抗体が感染後のウイルス排除低下と重症化に関連する可能性があること9, 10),また,一部のCOVID-19重症患者においてIFN系のシグナル分子の遺伝子座に先天的変異があることが示されており11),IFN系による感染初期のウイルス排除が,COVID-19重症化の抑制に重要であることが示されている。なお,男性は女性に比べて,抗IFN中和抗体をもつ人が多く,重症化の性差を説明する一つの要因であることも示唆されている9)。

・COVID-19患者に対するIFNの投与

これらの知見を背景に臨床的なIFN投与が検討・実施されており,いくつかの報告では一定の効果がみられている12)。ただ,上記のように感染初期と発症後ではIFNの効果が異なる可能性があることから,使用のタイミングや量に慎重な検討が必要であると考えられる。また,III型IFNはその受容体発現が上皮細胞などに限られることから,感染局所でのウイルス抑制効果に期待した検討もなされているが2),III型IFNが肺での病態増悪に関与するとの報告もあり13),同じく慎重な検討が必要である。