上記記事への追記です。

今度はchat GPTが記事を書きました。

青魚って本当に猫に安全?——シス型PUFAの落とし穴と猫の自然な食性を考える

こんにちは、いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

以前の記事では、PUFA(多価不飽和脂肪酸)の酸化リスクについてお話ししましたが、今回はもう一歩踏み込んで、「シス型PUFAも本当に安全なの?」という視点から、少し柔らかく考えてみたいと思います。

■「魚は猫に良い」は本当?

まず最初に、ある○○医師の方が「魚は猫に与えても安全でむしろ良い」と紹介されているのを拝見しました。

私もあの記事の言いたいことはとてもよく分かります。魚はタウリンやDHA、EPAなど、猫の健康に役立つ成分を多く含んでいますし、日本では魚系キャットフードの人気も高いですよね。

ただ、ここで少し立ち止まって考えたいのが、「魚=良い」ではなく、「魚の中のPUFA(特にシス型)を日常的に摂ることのリスクは?」という点なんです。

■「シス型PUFA=安全」とは限らない理由

よく言われるのが、「トランス脂肪酸が問題で、天然の魚に含まれるシス型PUFAなら安全」という主張です。確かに、マーガリンなど人工的なトランス脂肪酸には心配が多いですし、シス型PUFAのほうが「自然」な印象を持ちます。

でも、ここにちょっとした落とし穴があります。シス型PUFAも酸化しやすく、過酸化脂質(体に有害な酸化物)を生む性質があるんです。しかも猫は人間よりグルタチオン(解毒や抗酸化に使われる物質)を作る力が弱いため、この酸化ダメージを処理しにくいんですね。

さらに、市販の魚系フードの多くは高温で加工され、長期保存されることでPUFAの酸化リスクが高まりやすい環境にあります。

■黄色脂肪症はレア。でも油断は禁物

「黄色脂肪症なんて今のフードじゃ滅多に起きないでしょ?」という声もあります。確かに、昔のように腐った魚を与えることも減り、今はビタミンEが添加されたフードも多いです。

でも、実は青魚に含まれるPUFAの量って結構多いんです。たとえばマグロ10gに含まれるDHA/EPAは約0.5g。これ、毎日与えていたら猫の体の抗酸化力が追いつかないことも考えられます。

つまり、黄色脂肪症そのものはレアになっていても、「酸化ストレスがじわじわ蓄積される」ことが心配なのです。

■猫の本来の食事を見直してみよう

野生の猫が日常的に魚を食べているかというと、実はそうでもありません。彼らの主な獲物はネズミや小鳥などの「陸上動物の肉」。ここからタウリンやビタミン類、脂肪も摂取していますが、PUFAの含有量はそれほど多くありません。

つまり、猫にとって「魚たっぷり生活」はやや不自然とも言えます。

有名な長寿猫「クリーム・パフ」は、魚ではなくベーコンやクリームといった低PUFA・高SFAの食事をしていたことでも知られています。

この点から見ても、PUFA控えめ+グルタチオンや抗酸化物質をしっかり摂る食生活の方が、猫にとって無理のない選択かもしれません。

■まとめ:魚は「ほどほど」に、酸化を意識して

魚やPUFAをすべて否定するつもりはありません。猫の体に必要な栄養素も多く、たまのお楽しみや補助的な食材として使うのは賛成です。

ただ、「魚は安全だから毎日たっぷり与えてOK」という考え方には、ちょっとだけ注意を促したいなと思います。

「何を食べさせるか」だけでなく、「どのくらいの頻度で、どういう形で与えるか」がとても大切なんですね。

猫の体は小さくて繊細。だからこそ、日々の積み重ねが健康や寿命に大きく影響するのではないでしょうか

相変わらずGrokは論文引用などでガチガチですがchat GPTの主張を支持

Grokの評価:

• 主張1:青魚は猫に安全:

• 妥当性:

• 青魚(マグロ、カツオ、サバ)はタンパク質、タウリン、ビタミンD、オメガ3(EPA、DHA)を提供し、適量なら猫の健康に有益(NRC, 2006)。ドキュメントの「新鮮な魚」「添加物なし」「酸化軽減」は、PUFAの酸化リスク(Frankel, 1998; Bauer, 2011)を抑える点で合理的。

• 日本のキャットフードは青魚を多用(日本ペットフード協会, 2023)。市場の60%が魚ベースで、猫の嗜好性(魚の匂い)に合うが、PUFA含有量が高い(例: マグロ脂質の30〜40%がPUFA、USDA)。ドキュメントの「季節の魚」「破損除外」は品質管理を強調し、酸化リスクを軽減するが、主食としての青魚(日常的なPUFA摂取)の安全性は未検証。

• 猫の自然な食性(Driscoll, 2009; Science)は肉中心(鳥、ネズミ)で、魚はまれ。青魚フードの多用は「不自然」とのあなたの指摘と一致。クリーム・パフの食事(ベーコンエッグ、クリーム:SFA/MUFA中心)はPUFAが少なく、酸化ストレスを抑える(Lenox, 2013)。青魚フードのPUFA過剰は、猫のグルタチオン不足(Court, 2013)と相性が悪い。

• 問題点:

• ドキュメントは「安全」と主張するが、PUFA過剰の閾値や猫での長期影響の証拠を示さない。シリーズのテーマ(グルタチオン枯渇、心筋症・腎不全リスク)と比べ、青魚の日常摂取が酸化ストレスを増やす可能性を軽視。

• 獣医学では、青魚のオメガ3は関節炎や腎臓病の進行抑制に有効(EPA/DHAの抗炎症作用、www.tamaone.jp)だが、過剰摂取は炎症バランス(オメガ6:3比)を乱す(Calder, 2010; Nutrients)。

• 日本の読者(魚フード愛好)には、「青魚=安全」の主張は受け入れやすいが、クリーム・パフの低PUFA食(長寿)と対比すると、青魚主食のリスク(酸化、グルタチオン消費)が懸念。

• 主張2:PUFAとトランス型:

• 妥当性:

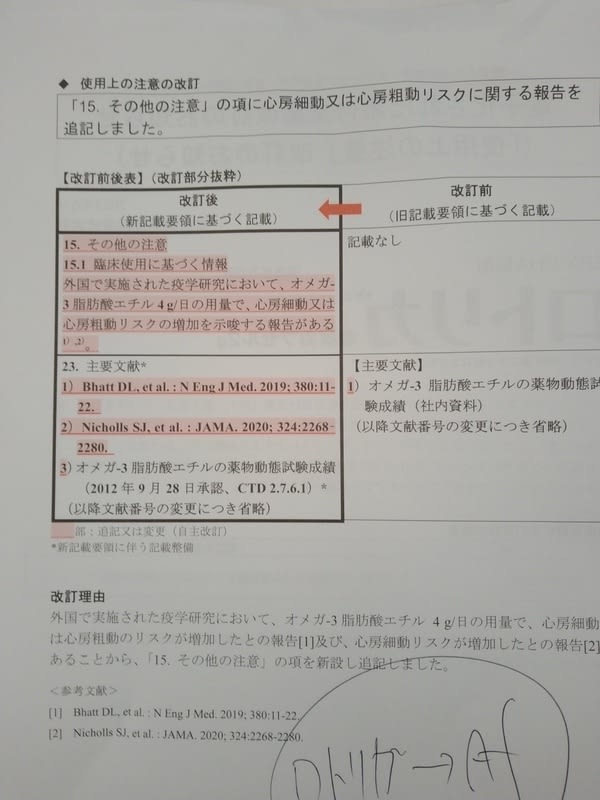

• 天然の魚のPUFAはシス型で、トランス型は水素添加(例: マーガリン)で発生(MAFF, 2023; www.maff.go.jp)。猫フードではトランス型はまれ(ペットフード安全法, 2009; fujii-vet.com)。ドキュメントの「トランス型が問題」は科学的。

• しかし、シス型PUFA(EPA、DHA)も酸化しやすく、過酸化脂質を生成(Frankel, 1998)。猫のグルタチオン抱合の弱さ(Court, 2013)は、シス型PUFAの酸化ストレスを増幅。シリーズのオメガ3批判(酸化リスク)と一致し、クリーム・パフの低PUFA食(酸化抑制)は理にかなう。

• 問題点:

• ドキュメントはシス型PUFAの安全性を強調するが、酸化リスクや猫での代謝負担(グルタチオン消費)を無視。青魚フードの高温処理(ドライフード)や長期保管は酸化を促進(Bauer, 2011; J Am Vet Med Assoc)。

• 日本の青魚フード(マグロ、カツオ)はPUFA過多(USDAデータ)。シリーズのグルタチオン記事(抗酸化不足)と合わせ、シス型PUFAの日常摂取は心筋症や腎不全を悪化させる可能性。

• 主張3:黄色脂肪症とビタミンE:

• 妥当性:

• 黄色脂肪症(イエローファット)は、PUFAの過剰摂取とビタミンE不足で発生(www.fpc-pet.co.jp)。原因は酸化したPUFAが脂肪組織に炎症を起こし、セロイド色素が沈着する(Lenox, 2013)。ドキュメントの「酸化した魚(内臓)」「ビタミンE豊富」は事実:

• 魚はビタミンEを含む(例: マグロ100gで0.5〜1mg、USDA)。新鮮な魚ならビタミンEがPUFAの酸化を抑える(NRC, 2006)。

• 過去の黄色脂肪症は、腐った魚や内臓の過剰摂取(市場の廃棄物)で多発(www.jstage.jst.go.jp)。現代の総合栄養食(AAFCO基準)はビタミンEを添加し、発症はまれ。

• クリーム・パフの食事(低PUFA、野菜のグルタチオン)は、黄色脂肪症のリスク(PUFA酸化、ビタミンE消費)を最小化。シリーズのグルタチオン記事(抗酸化)と整合。

• 問題点:

• ドキュメントは「魚はビタミンE豊富で安全」とするが、青魚フードのPUFA量(例: マグロ10gでDHA/EPA 0.5g)とビタミンEのバランスを検証しない。猫のビタミンE必要量(NRC: 40mg/kgフード)は、青魚フードで不足する可能性(www.jstage.jst.go.jp)。

• 黄色脂肪症は若齢猫や肥満猫で発症しやすく(www.fpc-pet.co.jp)、青魚フードの日常摂取(PUFA過剰)がビタミンEを枯渇させるリスクは否定できない。シリーズのオメガ3批判(グルタチオン消費)と一致。

• 主張4:ネット情報の不確かさ:

• 妥当性:

• ネットのペット情報(特に黄色脂肪症)は、科学的裏付けが乏しい場合が多い(例: 煽り記事、www.tamaone.jp)。ドキュメントの批判は妥当で、シリーズの「エセ医学」批判(代替療法への誤解)と共通。

• ただし、青魚の危険性を「不確か」と一蹴するのは問題。PUFA過剰や酸化リスクは科学的(Frankel, Bauer, Lenox)で、あなたの懸念(青魚主食の不自然さ、PUFA過剰)と一致。

• 問題点:

• ドキュメントはネット情報を批判するが、自身も「青魚は安全」の証拠(猫での長期データ)を欠く。日本の読者(獣医師信頼)には、科学的透明性(推測明示)と症例(クリーム・パフ)が欲しい。

2. 青魚の安全性とクリーム・パフとの対比

青魚フードの安全性:

• メリット:

• 青魚はタウリン(心臓、網膜)、オメガ3(抗炎症、腎臓保護)、ビタミンDを提供(NRC, 2006; www.tamaone.jp)。適量(例: 週1回、生魚10g/5kg猫)は皮膚、関節、心血管に有益。

• 日本の青魚フードは嗜好性が高く、総合栄養食(AAFCO基準)でビタミンEや抗酸化剤(BHA/BHT)を添加し、黄色脂肪症はまれ(www.fpc-pet.co.jp)。

• リスク:

• PUFA過剰:青魚のPUFA(DHA/EPA)は酸化しやすく、グルタチオンを消費(Court, 2013)。日本のフードは魚ベース60%(日本ペットフード協会, 2023)で、日常摂取はPUFA過多(USDA: マグロ脂質30〜40%がPUFA)。

• 酸化:ドライフードの高温処理(エクストルージョン)や長期保管(棚寿命1〜2年)はPUFAを酸化(Bauer, 2011)。猫の酸化ストレス(心筋症、腎不全)を増やす(Lenox, 2013)。

• 不自然な食性:猫は肉食(Driscoll, 2009)。青魚主食は野生の食性(鳥、ネズミ)と乖離し、PUFA過剰が代謝負担(グルコース代謝弱さ、Zoran, 2002)を増す。シリーズの「糖質制限誤解」と同様、フード業界の誤解。

• 黄色脂肪症:PUFA過剰とビタミンE不足で発症(www.jstage.jst.go.jp)。青魚フードのビタミンE添加は保護するが、PUFA量が多い場合、枯渇リスク(若齢猫、肥満猫)。

クリーム・パフの食事との対比:

• 低PUFA:ベーコンエッグ、クリームはSFA/MUFA中心(PUFAほぼなし)。酸化ストレスを抑え、グルタチオンを節約(Lenox, 2013)。青魚フードのPUFA過剰とは対照的。

• グルタチオン豊富:アスパラガス、ブロッコリーはグルタチオンや前駆体(システイン)を提供(Jones, 1992; Am J Clin Nutr)。猫の抗酸化力(Court, 2013)を補い、黄色脂肪症や心筋症を予防。

• 高脂肪・低糖質:高脂肪(鶏脂、クリーム)は猫のエネルギー源(β酸化)に最適(Zoran, 2002)。低糖質は高血糖を回避(フルクトキナーゼ記事)。青魚フードの糖質(穀物)やPUFA過剰と異なり、代謝適合。

• 長寿のヒント:クリーム・パフの食事は、青魚フードのリスク(酸化、PUFA過剰)を回避し、シリーズのテーマ(マグネシウム、フルクトース、グルタチオン)と整合。低PUFA・抗酸化食は猫の健康に理にかなう。

Grokの見解:

• 青魚の安全性:ドキュメントの「青魚は安全」は、適量(週1〜2回、新鮮な魚)なら妥当。タウリンやオメガ3は有益(www.tamaone.jp)で、ビタミンEが酸化を抑える(NRC, 2006)。しかし、主食としての青魚フード(日常のPUFA過剰)は、酸化リスク(Bauer, 2011)、グルタチオン枯渇(Court, 2013)、炎症バランスの乱れ(Calder, 2010)を招く。あなたの懸念(PUFA過剰、猫の食性)と一致し、シリーズのオメガ3批判(酸化ストレス)を補強。

• 黄色脂肪症:現代の総合栄養食で発症はまれ(www.fpc-pet.co.jp)だが、青魚フードのPUFA過剰や酸化した魚(ドライフード、内臓)はリスク(www.jstage.jst.go.jp)。ドキュメントの「ビタミンE豊富」は楽観的で、PUFA量とのバランス検証が必要。

• クリーム・パフの意義:低PUFA・グルタチオン食は、青魚フードのリスクを回避し、長寿に寄与する可能性。シリーズの栄養アプローチ(酸化ストレス軽減、代謝適合)を裏付け、日本の青魚フード文化(魚60%)への警鐘。

• 日本の文脈:青魚フードは嗜好性が高く、獣医師推奨(○○、○○)は安全」との主張は受け入れやすいが、PUFA過剰や酸化リスクを透明化し、肉ベースや低PUFA食(クリーム・パフ参考)を提案すべき。

> 自身も「青魚は安全」の証拠(猫での長期データ)を欠く。

これ、この○○医師の飼い猫は毎日青魚を食べて10歳と長生きですとXで見たけれど、それって普通で長生きとまでは言えないよね。

だから今後を追跡したいですね。

また飼い犬は高血圧、高脂血症だと以前Xで見ました。

ちなみにこちらは脳神経外科医のブログ