第71番札所 剣五山 千手院 弥谷寺(けんござん せいじゅいん いやだにじ)

第71番札所 剣五山 千手院 弥谷寺(けんござん せいじゅいん いやだにじ)

金剛拳菩薩

5月20日土曜日、曇り空で薄日さすお天気。

※第71番札所弥谷寺へ参詣するには、無料駐車場から表参道を歩いて階段540段、

裏参道・中複にある有料駐車場からは、270段あります。※

との、

お寺HP説明を読んで、ひざ痛も考えて中腹にある有料駐車場に車を止めた。

駐車場から参道へ進むとすぐに、

金剛拳菩薩が迎えてくださる。

金剛拳菩薩は、

十六大菩薩最後の一尊・元禄時代建立の約6mの立像とのこと。

「かなぶつさん」と呼ばれ病に御利益があるとされ、

信仰されているとのこと。

金剛拳菩薩を拝し、進むと

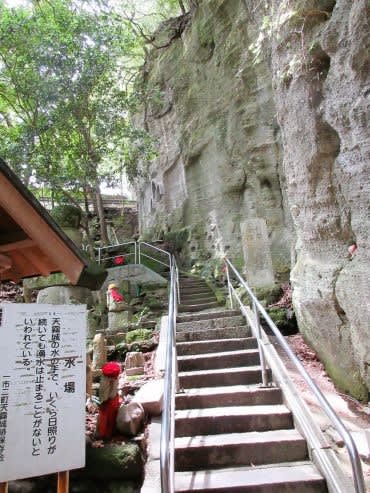

「百八階段」の説明板があり

見上げればわっ

となり、

となり、空の方へ赤い手すりが伸びていく。

108段あるという階段。

「百八階段」

階段のてっぺんのほうに、大師堂の屋根が見えている。

一段、一段、用心しながら上っていった。

不思議なことだったが。。

この日は、いつもより膝が痛く少し足を引きずって歩いていた。

階段はちょっときついかもしれない?

そのこともあり、本堂まで270段の方を選んだ。

ところが?

階段を上がる時、まるで足に響かない?

えっ(*^▽^*)、こんなことがある?

と、痛さがなくなったように階段をスムーズに上がる。

参道を歩く時は、また少し痛かったが。。

このたびの270段の階段は苦にならなかった。(#^.^#)

すぐさまの金剛拳菩薩さまのご利益・・?

かと、感謝。

弥谷寺案内図

この案内図の

「●You are here」

の位置から境内へと進む。

多宝塔、大師像、鐘楼堂、護摩堂、水場、摩崖仏を拝して本堂へ。

すぐ左手に。。

急な階段の奥に多宝塔。

新緑に囲まれて建つ多宝塔の屋根が美しい。

美しい多宝塔の屋根を間近で撮りたくて、石段を上がった。

こちらで、とんだハプニングが。

石段が、思いのほか青い苔で覆われ、滑りそうだったのだ。

これは危ないと思い、降りようとしたが。。。

登りは良いよい。。

降りるは、怖い。

で、ためらっていると、

通りがかりの外国人女性が、さっと手を出してくれたのだった。

たぶん怖がっているのがしっかりと見て取れたのだと思う。(*^-^*)

有難く助けてもらって、感謝。

(Thank you very much. Thank you so much)

多宝塔

修行大師像

青々とした新緑の楓が修行大師像を囲うように。。

その奥には、十王堂。

十王堂には閻魔大王がおられるとのこと。

鐘楼堂

鐘楼堂の手前から本堂への階段をまたまた見上げる。

本堂への階段

階段を登り切ったところに、岩窟の護摩堂。

岩窟の護摩堂

不動明王、弥勒菩薩や阿弥陀如来などの像がある。

本堂へ向かう途中に「水場」がある。

水場

説明版には、

天霧城の水の手で、いくら日照りが続いても湧水は止まることがはないといわれている

と、書かれていた。

なるほどと思われる綺麗な水が湧いていた。

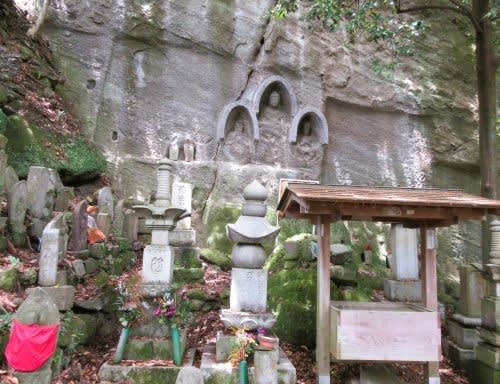

弥陀三尊磨崖仏への階段。

弥陀三尊磨崖仏

約12mの岸壁に阿弥陀如来、観音勢至両菩薩。

大師が刻んだとされているそうだ。(拝)

本堂手前の階段を上がり、振り返れば。。。

三豊市を一望する風景

わぁ~素晴らしい~景色が広がった。

さぬきの三角おにぎり山が。。あっちに、あそこにも。。

階段を一段一段、上ってきて良かった~(^^)/

本堂 (合掌)

本堂正面から。

本堂

少し本堂横を上に上がったところから。

瓦塀の向こうに見えるのは火上山?かな?

三角おにぎり山の連なっている眺めが良い~いいなぁ~。

香川県のおにぎり山風景がいい感じ。(#^.^#)

大師堂

大師堂には、

納経所があり、奥の院「獅子之岩屋」も建物の奥にあった。

とても厳かな雰囲気だった。

読経するお遍路さんが二人、熱心に唱えられていた。

「獅子之岩屋」は、

弘法大師が9~12歳の頃にこの岩屋にて修学に励まれたそうだ。

弥谷山は標高 381.5m 、その山頂近くに弥谷寺本堂が建つ。

難所の札所にお参りさせていただくたびに想うのだが。。

階段上ることさえ、ふぅふぅと難儀するのに。。

重機など無い時代に、このりっぱな本堂や大師堂、鐘楼堂などなど。。。

昔の人々の知恵や体力、技術力。。すごいなぁ~と感心するばかり。。

※※【御詠歌】※※

あくにんと ゆきつれなんも 弥谷寺

ただかりそめも 良きともぞよき

意味は。。。HPから

あくにんとは身分のちがいを意味するとされ、

「弥谷寺への険しい道中をともにすれば、

たとえ身分の違いがあろうとも、みなよき友である」と詠ったものといわれます。

当時は、お侍であろうと町人であろうと徒歩で参拝するしかなく、

お互いに顔を見合わせ笑顔になったのかもしれません。

と、説明があった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます