――生を取り戻す舞台

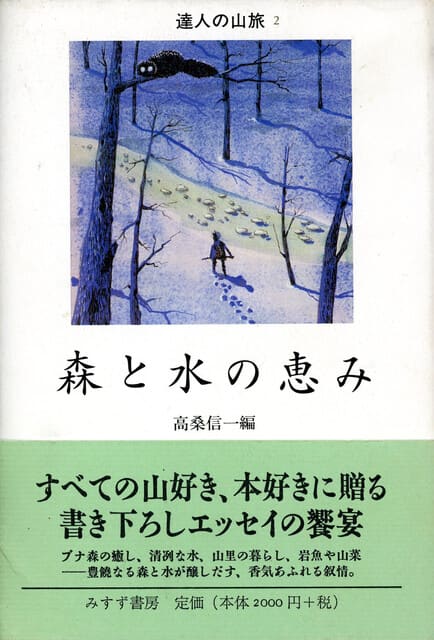

2005年8月発行・みすず書房

みすず書房から今夏(*2005年)刊行されたシリーズ「達人の山旅2」と銘打たれた16篇からなるアンソロジー。編者の高桑信一氏は、元浦和浪漫山岳会の代表で、ベテランの山旅派(?)の沢屋。会報11月号の編集後記で「登山者が山麓の風景を見なくなった。」という氏の言葉を紹介したが、消えゆく山里の文化や失われた径などを記録し、活発に著述や発言をしている。私が「山」を見ようとする時、大きな示唆を得ている一人である。

高桑氏は本書「編者あとがき」の中で、

本書を編むにあたって心がけたのは登山者の視点を捨て去ることだった。そこには登山という行為を基軸としながら、自然との共存をわが事のように慈しむ生がある。(中略)

登山という領域に終始しながらも、山は主体ではなく、日々を暮らす者たちが生を取り戻すための舞台なのであった。

と述べている。

まさしく、「山」は単一に山だけとしてあるのではなく、「日々を暮らす」こととの関係の中で、ある時は対峙しながらも、癒されていくことができるのだろうと思う。「山」は舞台装置に過ぎず、そこには多様な精神が投影される。本書は山を鑑にしながら、多様な生の有り様を示したものだと言える。

本書を手にしたもう一つの大きな理由は、執筆者の中に若林岩雄氏の名前を目にしたことだった。若林氏は、これも沢登りの代表的な山岳会である「わらじの仲間」の元代表であった。氏の名前に初めて触れたのは、もう何年か前、セルフレスキュー関連の資料を求めていた時、『岳人』誌に連載を執筆されていた。当時は都岳連の遭対関連の仕事もされていたかと思う。それからまた何年かして、再び『岳人』で氏の文章を目にした。「いくつもの季節をめぐり いまの山登りへ」と題し、「わらじの仲間」を退会し、故郷である長野へ移住(職場は東京でのサラリーマンのまま)したこと、その訳のひとつとして第三子の自閉症という障害のことを知った。バリバリの沢屋(『ヤマケイ登山学校』の沢登り篇を担当)から、家族だけの「安曇野山歩会」と称し、里山を巡っているということだった。私は、自身の息子の障害(ダウン症)のこともあって、氏の「いまの山登り」への転進を強く受け止めた。

本書では「息子と歩く里山」と題し、その詳しい経緯(いきさつ)や、その後の自身の意識の変化、山登りでの息子の様子、人との拡がりなどが語られていた。それは例えば

そんな意識を引きずりながらも、近くの里山に通っているうちに、しだいに登山とか沢登りとかいう意識が抜けはじめた。里山をウロウロすること自体が、楽しみに変わっていく。のであり、「せいぜい山にでも一緒に行くくらい」の中で、息子とのコミュニケーションの工夫や、様々な発見を繰り返し、それに伴い、近所、養護学校、幼なじみといった人との繋がりも、また拡がっていくのである。

山では、とくに何かのルールや規則に従う必要がない。もちろん、天気、温度、道の状況などへの対応は必要であるが、人間が設定したルールや目標があるわけではない。自然のルールに従えばよいので、それさえ守っていれば、何に興味を示そうと、どんな寄り道をしようと自由であり、拒否されない。

と、若林氏は総括するのであるが、山が拒否しないのは、個々の人間存在の有りのままを映す鑑であるということに他ならない。そこにある山は、日々の暮らしと無関係にあるものではないし、逆に日々の暮らしを包括してしまうものでもないだろう。困難を伴う登山であれ、里山歩きであれ、山に通うのは、少しずつ生を確認していく作業ではないのか。

それにしても、若林氏をはじめ本書に登場している人たちの姿は、何と軽々とした精神だろうかと思う。「日々の暮らし」が、生きづらい方向に向けられている今日の中で、そうした精神の存在は「ああ、山に行こう」という気持を強くさせてくれるのだ。

(2006年1月)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます